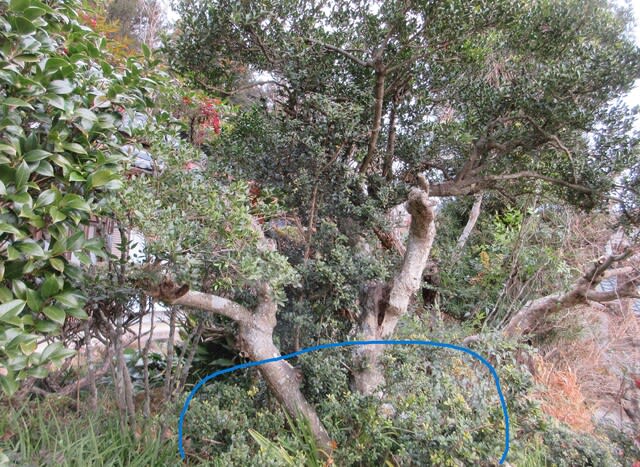

古木の梅とともに最も古いことは間違いありません。樹齢は100数十年、少なくとも130年以上。

根拠は祖母の生前からあったことが明らかだからです。祖母が生まれたのは明治25年(1892年)。

その存在感は他を圧しています。

これが根元。

そこから数本の太い幹。

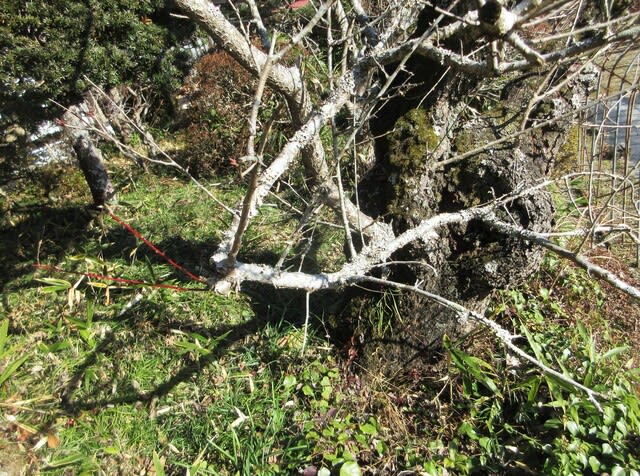

さらにその先。

新しい強い枝はもう伸びなくなっています。太い枝は全て老木です。

この太枝は枯れてしまったようです。

樹勢の維持が一番の問題です。

ただ今時分は緑の葉が出て一番茂っており元気なように見える時期です。

ただ今時分は緑の葉が出て一番茂っており元気なように見える時期です。

それらは殆ど徒長枝ですが、樹勢を維持するには大事と考え剪定は極力控えるようにしています。

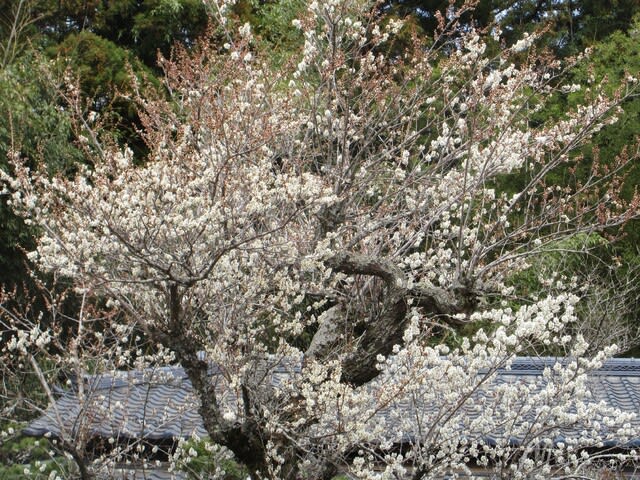

花数も年々減少傾向です。今年も花の数はほんの僅かながら10日ほど前にはいくつか見えていました。

しかし、すでに落ちてしまったようです。

よくよく見てみると1花だけようやく見つけました。上の方に小さな赤いもの。

こちら側からに見ると中程に小さな朱色が見えます。

ズームして見ると確かにザクロの花です。

ザクロの花は身近になければ見ることは難しいかもしれません。

花は実にユニークな姿をしており、絵になります。

昔は鮮やかな朱色の花が沢山咲き、この時期の風物詩的な雰囲気があったものです。今は寂しい限り。

ザクロは結果率が非常に低く、おそらく1割にも満たないと思います。

近年は全く実が留まらないことも珍しくなくなりました。

昨年は奇跡的に1個だけ実を着けましたが、今年は花が1個では期待できそうにありません。