よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

いつも拝見しているsazanamijiro様の記事から閃きましたので記事にします。よろしければお付き合いください(#^.^#)

吉野ヶ里遺跡と「謎のエリア」の線刻

神秘と感動の絶景を探し歩いて Beautiful superb view of Japan 2024/02/16 06:00

(クローズアップ現代 2023年7月4日 午後2:52 公開 より)

【刮目天の古代史】今年の大発見第2位!(^_-)-☆にも掲載しましたが、線刻画は天体図で間違いないと思います。

石棺の蓋に刻まれたものは天の川を挟む織姫と彦星ですね(^_-)-☆。

吉野ケ里遺跡に近い小郡(おごおり)市に七夕神社がありました。「織女神」(正式名称:万幡秋津師売命/よろずはたあきつしひめのみこと)を祀る「媛社(ひめこそ)神社」から「宝満川」という川を挟んで反対側に、牽牛(彦星のこと)をお祀りする「老松宮」というお宮が存在しています。

でも、この三世紀後半の吉野ヶ里遺跡の人々が七夕の話を知っていたはずないので、とても不思議です!

石棺の被葬者ですが、大国主が外交上卑弥呼の宗女とした13歳の女王台与の父息長宿禰王少彦名命でいいと思います!織姫が台与、牽牛が大国主久々遅彦という設定ですが、大国主の父は菅原道真の祖神で国造り神話の天穂日命です(詳細は「赤坂今井墳丘墓の被葬者は?(^_-)-☆」参照)。大国主も牛頭天王スサノヲの子孫なので牽牛とされたのです。でも、この神話は七世紀末頃の日本で本格的に始まった神仏習合からなのです(詳細は「卑弥呼を不比等から護った人物?(;一_一)」参照)。

当時から縄文海人族が丸木舟などで遠洋航海する時に夜間の目印にしたということですかね?

息長宿禰王も近江・北陸・越を根拠地とする縄文海人ムナカタ族と推理しています。

そしてムナカタ族が越人(O-M95)とどこかで接触して、越人文化である鳥信仰を導入したことが舟を漕ぐ羽人たちが描かれた土器の線刻画から分かります。

越人をルーツとする日本人男性は1%以下ですが、朝鮮民族で2.7%、満州民族で5.8%、華北漢民族で6.8%、そして華南漢民族は東アジアで最も多い30%です。東南アジアにはもっといます(^_-)-☆ 越は元々は長江下流の南部にあった国ですが、紀元前306年に楚に滅ぼされて主に、東南アジアに展開したのだと考えています。ですから、縄文海人は半島などで越人とも交流していたはずです。大国主がトビと呼ばれるのも越人の影響だと考えています(「大国主はトビヘビだった(^◇^)」参照)。半島のソッテは鳥居のルーツといわれていますので越人のものなのでしょう(^_-)-☆

(GaneshPrasad Arunkumar et.al. " A late Neolithic expansion of Y chromosomal

haplogroup O2a1-M95 from east to west " 2015 Institute of Botany, Chinese Academy of Sciencesより)

弥生文化や日本語と強い関係が知られるインド南東部タミル地方(スリランカの東側)に約20%程度存在することが上の分布図から分かる。(詳細は「弥生文化はインドのタミル人と縄文人の邂逅で生まれたのか?」、「日本民族とその周辺民族の父系のルーツ!」)

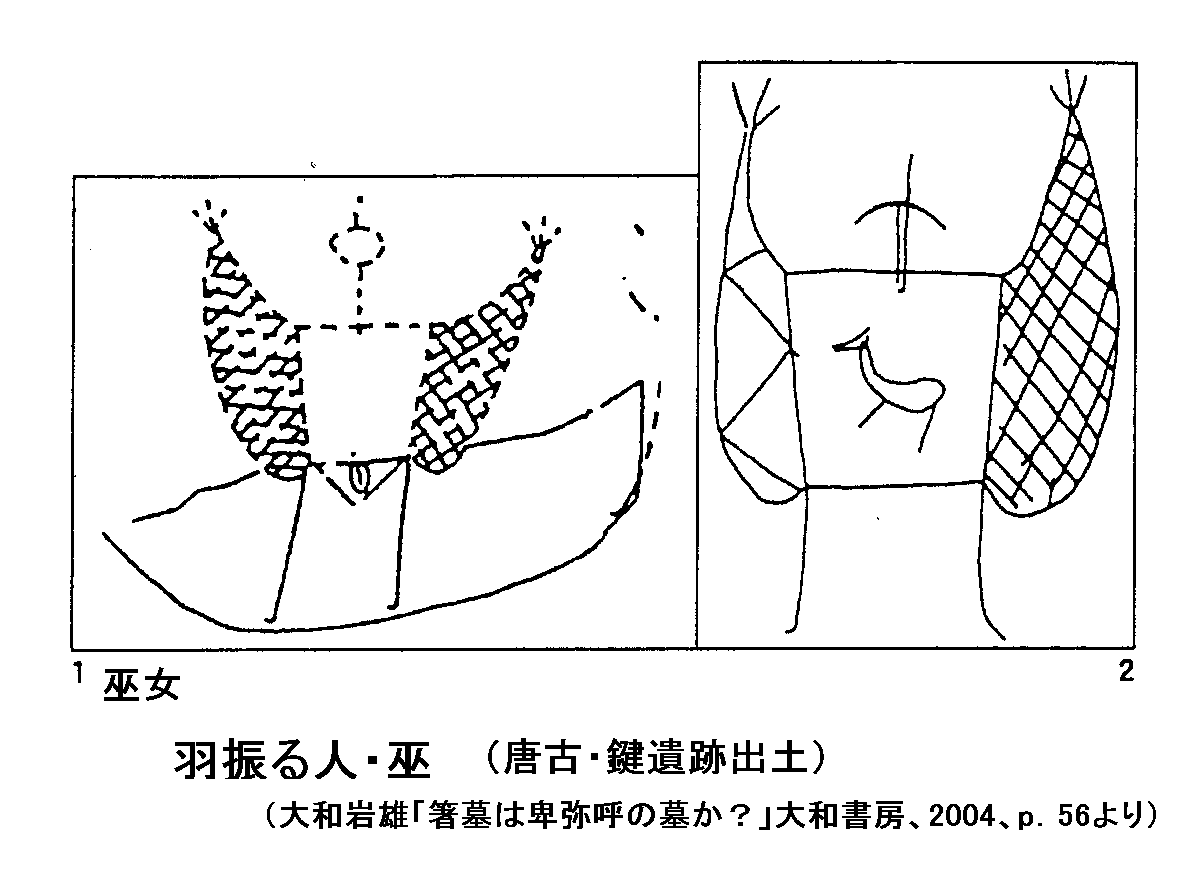

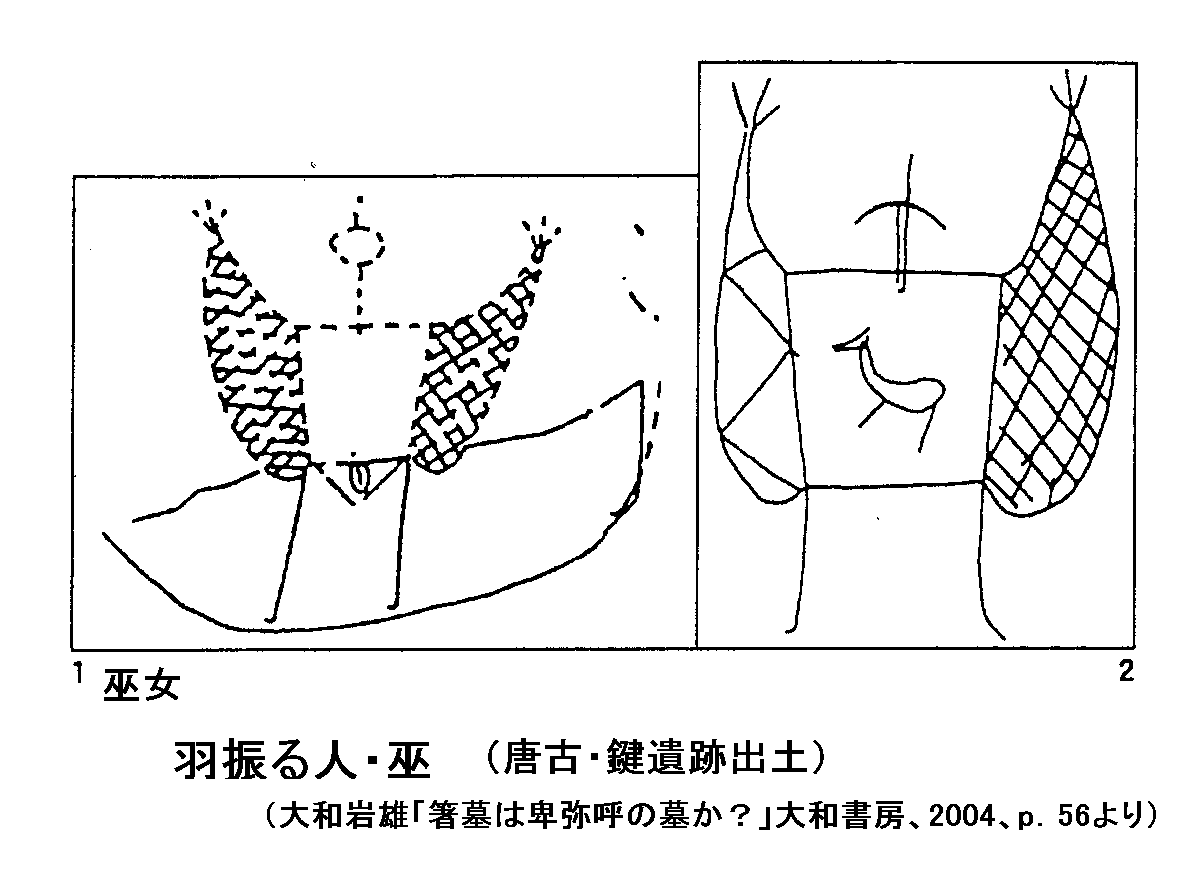

エジプト文明でもそうですが、太陽神信仰は鳥とも関係します。ムナカタ族が作ったと考えている唐古・鍵遺跡出土の男女の祝(羽振り)を描いた土器の線刻画から分かります。

宗像女神イチキシマヒメ卑弥呼は縄文海人族の巫女です。父であるムナカタ族の赤坂比古(和邇氏の祖、天理市和邇坐赤阪比古神社の祭神)が祝(はふり)=巫(かんなぎ)なのです。赤坂比古は魏志倭人伝にも倭大夫伊殸耆(イセギ)として登場しています。この名前は教養人だった本当の倭国王難升米(奴国宮廷楽師でスサノヲ大王を殺して倭国を奪い王都を伊都国とした師升の子孫)が、漢字の意味を考えて名付けて帯方郡太守劉夏に書いて教えたものと推理しています(詳細は「伊都国の意味がヒントだった?(@_@)」参照)。

縄文海人ムナカタ族は巫(かんなぎ)のことを「イセ」と呼んでいたのだと思います。「伊(イ)」は聖職者を意味し、「聲(セイ)」は声という意味ですから、「イセ(伊聲)」は巫女に憑依した太陽神のお告げを人々に伝える祝(はふり)という意味なのです。「耆(ギ)」は老人という意味です。赤坂比古は老いた「祝(はふり)=シャーマン王」だったのです(詳細は「卑弥呼の父・弟が魏志倭人伝に登場していた?(^_-)-☆」参照)。

伊勢遺跡は守山市伊勢町から阿村町にかけて発見された弥生時代後期の約30ヘクタールに及ぶ大規模な遺跡です。縄文海人ムナカタ族の息長宿禰王少彦名の部族のものだと考えています。伊勢神宮の名称もここから来たものだと分かります。つまり、元々息長氏の祖先のムナカタ族が祭祀場として使っていたのが、豊受大神台与を祀る外宮だったのです。逆に伊勢に呼ばれたのが大国主だったということなのです(詳細は「伊勢神宮はいつ誰が創建した?(その1)・(その2)」参照)。

ということで、息長宿禰王少彦名が吉野ケ里遺跡の石棺の被葬者で間違いないようですよ(^_-)-☆

【関連記事】

【刮目天の古代史】今年の大発見第2位!(^_-)-☆

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

古代史ランキング

古代史ランキングいつも拝見しているsazanamijiro様の記事から閃きましたので記事にします。よろしければお付き合いください(#^.^#)

吉野ヶ里遺跡と「謎のエリア」の線刻

神秘と感動の絶景を探し歩いて Beautiful superb view of Japan 2024/02/16 06:00

(クローズアップ現代 2023年7月4日 午後2:52 公開 より)

【刮目天の古代史】今年の大発見第2位!(^_-)-☆にも掲載しましたが、線刻画は天体図で間違いないと思います。

石棺の蓋に刻まれたものは天の川を挟む織姫と彦星ですね(^_-)-☆。

吉野ケ里遺跡に近い小郡(おごおり)市に七夕神社がありました。「織女神」(正式名称:万幡秋津師売命/よろずはたあきつしひめのみこと)を祀る「媛社(ひめこそ)神社」から「宝満川」という川を挟んで反対側に、牽牛(彦星のこと)をお祀りする「老松宮」というお宮が存在しています。

でも、この三世紀後半の吉野ヶ里遺跡の人々が七夕の話を知っていたはずないので、とても不思議です!

石棺の被葬者ですが、大国主が外交上卑弥呼の宗女とした13歳の女王台与の父息長宿禰王少彦名命でいいと思います!織姫が台与、牽牛が大国主久々遅彦という設定ですが、大国主の父は菅原道真の祖神で国造り神話の天穂日命です(詳細は「赤坂今井墳丘墓の被葬者は?(^_-)-☆」参照)。大国主も牛頭天王スサノヲの子孫なので牽牛とされたのです。でも、この神話は七世紀末頃の日本で本格的に始まった神仏習合からなのです(詳細は「卑弥呼を不比等から護った人物?(;一_一)」参照)。

当時から縄文海人族が丸木舟などで遠洋航海する時に夜間の目印にしたということですかね?

息長宿禰王も近江・北陸・越を根拠地とする縄文海人ムナカタ族と推理しています。

そしてムナカタ族が越人(O-M95)とどこかで接触して、越人文化である鳥信仰を導入したことが舟を漕ぐ羽人たちが描かれた土器の線刻画から分かります。

越人をルーツとする日本人男性は1%以下ですが、朝鮮民族で2.7%、満州民族で5.8%、華北漢民族で6.8%、そして華南漢民族は東アジアで最も多い30%です。東南アジアにはもっといます(^_-)-☆ 越は元々は長江下流の南部にあった国ですが、紀元前306年に楚に滅ぼされて主に、東南アジアに展開したのだと考えています。ですから、縄文海人は半島などで越人とも交流していたはずです。大国主がトビと呼ばれるのも越人の影響だと考えています(「大国主はトビヘビだった(^◇^)」参照)。半島のソッテは鳥居のルーツといわれていますので越人のものなのでしょう(^_-)-☆

(GaneshPrasad Arunkumar et.al. " A late Neolithic expansion of Y chromosomal

haplogroup O2a1-M95 from east to west " 2015 Institute of Botany, Chinese Academy of Sciencesより)

弥生文化や日本語と強い関係が知られるインド南東部タミル地方(スリランカの東側)に約20%程度存在することが上の分布図から分かる。(詳細は「弥生文化はインドのタミル人と縄文人の邂逅で生まれたのか?」、「日本民族とその周辺民族の父系のルーツ!」)

エジプト文明でもそうですが、太陽神信仰は鳥とも関係します。ムナカタ族が作ったと考えている唐古・鍵遺跡出土の男女の祝(羽振り)を描いた土器の線刻画から分かります。

宗像女神イチキシマヒメ卑弥呼は縄文海人族の巫女です。父であるムナカタ族の赤坂比古(和邇氏の祖、天理市和邇坐赤阪比古神社の祭神)が祝(はふり)=巫(かんなぎ)なのです。赤坂比古は魏志倭人伝にも倭大夫伊殸耆(イセギ)として登場しています。この名前は教養人だった本当の倭国王難升米(奴国宮廷楽師でスサノヲ大王を殺して倭国を奪い王都を伊都国とした師升の子孫)が、漢字の意味を考えて名付けて帯方郡太守劉夏に書いて教えたものと推理しています(詳細は「伊都国の意味がヒントだった?(@_@)」参照)。

縄文海人ムナカタ族は巫(かんなぎ)のことを「イセ」と呼んでいたのだと思います。「伊(イ)」は聖職者を意味し、「聲(セイ)」は声という意味ですから、「イセ(伊聲)」は巫女に憑依した太陽神のお告げを人々に伝える祝(はふり)という意味なのです。「耆(ギ)」は老人という意味です。赤坂比古は老いた「祝(はふり)=シャーマン王」だったのです(詳細は「卑弥呼の父・弟が魏志倭人伝に登場していた?(^_-)-☆」参照)。

伊勢遺跡は守山市伊勢町から阿村町にかけて発見された弥生時代後期の約30ヘクタールに及ぶ大規模な遺跡です。縄文海人ムナカタ族の息長宿禰王少彦名の部族のものだと考えています。伊勢神宮の名称もここから来たものだと分かります。つまり、元々息長氏の祖先のムナカタ族が祭祀場として使っていたのが、豊受大神台与を祀る外宮だったのです。逆に伊勢に呼ばれたのが大国主だったということなのです(詳細は「伊勢神宮はいつ誰が創建した?(その1)・(その2)」参照)。

ということで、息長宿禰王少彦名が吉野ケ里遺跡の石棺の被葬者で間違いないようですよ(^_-)-☆

【関連記事】

【刮目天の古代史】今年の大発見第2位!(^_-)-☆

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます