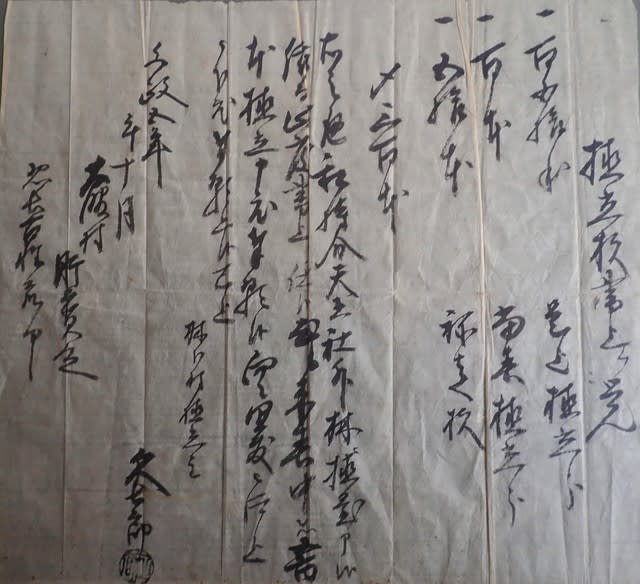

「陽の当たらない春蘭」は自家の雑木林から移植したものだ。この場所は集落のすぐ傍で毎年9月の第二日曜日に「麓ぼんぼら大会」の会場になっている。我が家の持地になった記録として「山分け証文」がある。持ち主麓村 掃部、武右衛門、立会川連村、兵左衛門 宝暦3年(1753)8月8日とある。

現在の字名は「東天王」になっているが古文書には「天王社外杦雑木立」川上治衛、黒沢治右衛門の「御先分」となっている。天王社は八坂神社のこと、神社の境内、社地以外の山林をいう。現在は天王山といい、ほとんどが杉林、一部にミズナラ、クリ等の雑木林になっている。地目、東天王は神社社地の東部に当たる。

当時から我が家の持地になっていて、文政5年(1822)に「極立杦」等300本植栽の「書上覚」を肝煎当てに出している。「極立杦」とあるのは普通の植樹と違って意味合いのある特別な杦の植樹と思われるが仔細はわからない。

ここの面積は山林として約3200㎡。300本の杦植樹の他はミズナラ、クリ、ブナ等の林だった。我が家は大正初期(1912)火災にあいこの場所から材木を切り出し住宅を新しくしたと伝えられている。現在の住宅の主要な柱にはクリ材が多く使われている。文政5年の「書上覚」から90年、「極立杦」の一部は現在の住宅に使われているものと思っている。

昭和48年この場所の雑木、主にミズナラ、クリ、ブナ等をすべて伐採した。一部は親類の住宅の土台や大黒柱に使われている。そして林の中央上部に樹齢100年以上の直径80㎝もある大きな杉の木があった。当時伐採し牛舎拡大に活用した。巨木だったが比較的伸びの少ない杉の木だった。用木としての価値は低く大正の始めの伐採時から免れたと思われる。現在ふり返って、あの杉の木は文政5年(1822)の「極立杦」と関係があったのかもしれないなどと思えてならない。

私は昭和52年この雑木林を採草地に造成した。雑木林の下方は畑と田圃。併せて65aの草地造成。国の助成事業を活用した。総事業費が320万円。面積の半分以上は傾斜が30度近かった。大型のブルトーザーはスリップしてバックで上る作業ができなかった。上部の切り下げは約5ⅿもあった。その結果隣地との間に2ⅿから5ⅿの段差ができた。昭和45年から始まった「減反政策」で、田んぼで米を作ることができない状態は年々減反面積が拡大されてきた。著名な農民運動家は私の草地造成に「水田転作」が有効だとから無駄(?)との助言らしきものがあった。当時私にはこの助言にどうしても同意できなかった。補助事業で採択され、補助残は近代化資金を活用。返済期間は確か3年据え置き18年償還だった。

造成された草地の段差斜面は年月を経過するごとに少しづつ崩れた、斜面にも雑木が生えるようになってその崩れもいつの間にか収まった。大型トラクターで草地の草刈りは年2回、乾燥しタイトベールで梱包作業。当時は現在のようなロールベールの作業体系ではなかった。

草地の周囲は年数回草刈り作業して全体を管理していた。写真の側面に「春蘭」の大株があることに気づいていた。当時「春蘭」は格別珍しいものではなかった。私が「春蘭」に興味を持ったのは昭和60年前後、函館に住む叔父が来宅するたびに「春蘭」を欲しがり、自宅の山に案内してからだった。函館近くにはほとんどないといい、持ち帰った。その結果我が家の雑木林に「春蘭」は絶滅してしまった。絶滅と思っていた「春蘭」が5.6年前からみられるようになったきた。このことを「いとこ」に話したら一部函館から送られ里帰りの「春蘭」の株が育っている。

約40年続いた牛飼いから撤退し、草地の管理をやめてから15年も経過してしまうと「春蘭」の大株のことはすっかり忘れていた。写真のように雑木が段差を覆い春蘭が見えなくなって長い年月が経過した。「春蘭」と再会したのは4年前。段差にあるミズナラ、クリ等の雑木が大雪で枝が欠け、一部根元から倒れた。この雪折れ雑木を整理した時「春蘭」の大株に再会した。この株は直径25㎝程。「春蘭」は多く見てきたがこんなに大きい株は見たことがなかった。

段差の場所に雑木が被さり、さらに笹竹が忍び寄っていた。この「春蘭」に晩秋の雑木の落葉期、春先の雑木の新葉時も笹竹が覆いかぶさり陽が当たらることがなかった。さらに大株の下部の1/3は斜面の土が崩れて根がむき出し状態。株の直径が25㎝もある大株に花芽がなかった。陽の当たらなかったこの「春蘭」は数年なのか数十年の間花が咲かなかったと思われる。

この状態に再会して「春蘭」の大株をこの場所から移植をすることにした。大株を自宅に持ち帰り、空の木桶に植えて置いた。「春蘭」異変に気付いたのは梅雨の時期。木の桶の底に穴を開けていなかったので根腐れが起きてきた。慌てて地植えにした。

地植2年ほどで回復。昨年鉢植えにし、この冬居間に飾っておいたら見事な花が咲いた。花の数20本ほどの見事な「春蘭」の大株。根腐れで当初の大きさから大分小さくなった。この「春蘭」春になったらまた地植えし、より自然な状態に返そうと思っている。

宝暦3年から我が家の持地になった場所。草地造成前は直径60㎝のブナ、ミズナラ、クリ等の雑木林。ヤマツバキやササダケが密生。3200㎡ほどの面積を隈なく回ることは少なかった。それほど山野草に関心もなかったし「春蘭」の大株が生えたいたことも知らないできた。どれほどの時間が経過して、直径が25㎝もある「春蘭」になったのか想像できない。

生えていた場所が自宅のすぐ近く、宝暦3年(1754)から我が家の持地になった歴史ある山林。草地造成で山の形を大きく変えてから40数年になる。もしかしたら草地造成当時から生えていたのではないかと思っている。山野草に興味を持ち、雄勝野草の会に入って10数年。各地の散策をくり返してきたがこんな大株の「春蘭」にあったことはまだない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます