6月4日(土)午後8時、パサイ市のフィリピン文化センター(Cultural Center of The Philippines・CCP)で、Manila Symphony Orchestra(MSO・マニラ交響楽団)により、グスタフ・マーラーの『交響曲第5番』が演奏されます。

アジアでは最も歴史のあるオーケストラの一つ、Manila Symphony Orchestra(1926年創設)の、設立85周年を記念する「2011年コンサートシーズン」(11月まで)の最初のステージです。↓

Manila Symphony Orchestra | MSO | Philippines

(Manila Symphony Orchestraのホームページ)

交響曲や歌曲において偉大な作品を多数作曲、指揮者としても素晴らしい功績を残した、ウィーン19世紀末の偉大な作曲家、グスタフ・マーラー・Gustav Mahlerの、没後100周年(1911年5月18日逝去)に当たって選ばれた曲目です。

この『交響曲第5番』は、未完成の第10番を含めて11曲あるマーラーの交響曲の中でも、最もよく知られている楽曲かもしれません。特にハープと弦楽器のみで演奏される第4楽章の「アダージェット・Adagietto」は、ルキノ・ヴィスコンティ監督による映画『ベニスに死す』(トーマス・マン原作)で使われてから、より親しまれるようになりました。運命の人「アルマ」と出会い、彼女への想いを込めて作られたことから「愛の楽章」とも呼ばれます。

この交響曲第5番の第1楽章は、『葬送行進曲』という表題がつけられているように、暗く重苦しくて、何ともいえない挫折、絶望感といったものが伝わってきます。ベートーヴェンの交響曲第5番『運命』を思わせる冒頭のトランペットソロによる「♪パパパパー、パパパパー…」という最初の3連音に示される運命の動機…。そのトランペットのファンファーレからトゥッティ・tutti(全合奏)へと入り、そこから続いていくメロディが、心を突き上げるくらいに悲しみに満ちているのです。その悲壮さは第2楽章で、さらに激しく強く響いてきます。そこまでが第1部。↓

Mahler: Symphony No. 5: Part I: Mov. 1 – Part1

(第1楽章の前半-バーンスタイン指揮ウィーン・フィル Leonard Bernstein・Vienna Philharmonic)

バーンスタイン(1918-1990)、若い!1972年のライブ映像。 Part2、3…と追っていくと全曲見られます。

Gustav Mahler plays his symphony no.5

(マーラー自身による第1楽章のピアノ演奏!貴重…。)

さて、ホルンが活躍する第2部の第3楽章「スケルツォ」では、一瞬明るく感じますが、いろいろな感情が錯綜しているかのような、動と静が交錯する激しく壮大な楽章となっています。深い悲しみに沈んでいるかと思えば、次の瞬間には舞踏風の明るい曲調になったり、静かなピアニッシモが突如打ち破られたりと…。やはりメランコリックで不安な雰囲気が基調となっています。この楽章だけで演奏時間は約18分。

第3部である第4楽章と第5楽章では、それまでの重苦しい空気が一転します。「暗」から「明」への劇的な転換が表現されていきます。甘美でゆったりとした第4楽章では、陶酔的な、極めて美しいメロディの中に、どことなく切なさといったものも感じられます。

続く第5楽章では、熱狂的に人生の勝利を宣言するかのようなクライマックスを迎えます。それまでの4つの楽章は、この荘重で力強いクライマックスを迎えるために周到に準備されたものであるかのようです。

Mahler: Symphony No. 5: Part III: Mov. 5 – Part2

(最終第5楽章後半-バーンスタイン指揮ウィーン・フィル)

第2部のスケルツォ(第3楽章)をはさんだ第1部と第3部は、それぞれ「緩」(第1・第4楽章)と、「急」(第2・第5楽章)の楽章で構成されてもいます。マーラー41歳の時の交響曲…、名曲中の名曲だと思います。

Gustav Mahler Symphony No 5 mvt 4 Adagietto

(ズービン・メータ指揮イスラエル・フィルの第4楽章「アダージェット」 in チリ。

Zubin Mehta conducts Israel Philharmonic Orchestra in 2001)

私は、マーラーの『交響曲第5番』の演奏を聴きに(見に)行ったことが一度だけあります。もう十数年も前ですが、このズービン・メータ指揮イスラエル・フィルの来日公演…。この演奏はユダヤの人たちにしかできない…、と思えるほど凄まじい演奏でした。車椅子利用者になって数年後のこと…、第5楽章が終わった後、涙があふれ出てきました。

先日、このメータさんが、日本で東日本大震災復興支援のための演奏会を開いている、という話題もテレビで目にしました。

マーラーについて、私の大学時代の一つ先輩の大柴譲治牧師(日本福音ルーテル むさしの教会・JELC)が書かれた文章を紹介します。↓

「ブルックナーは神を見たが、マーラーは神を見ようとした」。これはマーラーの弟子でもあった指揮者ブルーノ・ワルターの言葉である。アントン・ブルックナー〔1824~1896〕とグスタフ・マーラー〔1860~1911〕という対照的な作風を持った二人の偉大なオーストリア人作曲家の特質をよく言い表した言葉であると思う。

二人は師弟の関係にあった。ブルックナーは幼い頃からの敬虔なカトリック信徒であり、教会のオルガン奏者だった。作品はミサ曲などのほかに9曲の交響曲があり、いずれもオルガン的な響きを持ち規模壮大で重厚。それは彼自身の信仰をよく表していて、その音楽には揺れがない。それに対してマーラーは、ユダヤ教からカトリックに改宗した作曲家であり、生前は優れた指揮者としてヨーロッパ中に名をなした人物である。歌曲や9曲の交響曲、そして「大地の歌」など、その音楽は華麗なオーケストレーションと、美しい天上の響きがあるかと思うと次の瞬間には苦悩に充ちた不協和音があるというようにダイナミックな揺れ動きでよく知られている。先の「ブルックナーは神を見たが、マーラーは神を見ようとした」というワルターの言葉は、二人の音楽に対する深い共感に充ちた言葉であるが、言い得て妙である。マーラーは作曲家としては不遇な生涯を送ったが、「やがて必ず私の時代が来る」という預言的な言葉を残した。

北陸の古都・金沢で過ごした学生時代、数は多くはなかったが、私の周囲はブルックナー派とマーラー派とに二分されていた。圧倒的な神の栄光の存在感を示して動じることのないブルックナーの壮大な音楽と、信仰と疑いの間をダイナミックに揺れ動くアンビバレントな人間の現実に立ちつつ最後まで永遠なるものを求め続けたマーラーの音楽。私はなぜか後者に強く魅かれるのである。苦しみや悲しみという嵐の中で水に浮かんだ木の葉のように揺れ動く小さな人間存在。神殿から遠く離れた所に立ち、ただうつむいて、心痛む胸を打つ以外にはできない自分がいる。「キリエ、エレイソン」。これしか言葉にならない。(以上、抜粋させていただきました。)

レント断想~ブルックナーとマーラー(2005年 2月 大柴譲治牧師)

私自身、大柴先輩からは、音楽や哲学だけでなく多くのことを教わりました。私が受傷(頸髄損傷)してからも、ずっと精神的なサポートをいただいています。

ちなみに、当時の私は、圧倒的に「ブルックナー派」でした…。マーラーがしっくりと心の奥に響いてきたのは、受傷してからです。

さて、「The Viennese Symphonic Tradition」(ウィーンの交響曲の伝統)と題されたマニラ交響楽団の今シーズン最初のステージは、マーラーの交響曲第5番と、交響曲の父と称されるハイドン(Franz Joseph Haydn・1732~1809)のチェロ協奏曲第2番とのコンビネーション。ハイドンの時代は、マーラーの生きた「19世紀末ウィーン」より百年以上も前です。ウィーンの交響曲の歴史の幕開けと終焉前の輝きを伺うことのできる2曲です。

M.Rostropovich - Haydn Concerto No.2 in D, 1st mov.

(ハイドン『チェロ協奏曲第2番ニ長調』 ロストロポーヴィチ指揮・ソロ Mstislav Rostropovich ・1927-2007)

こちらは、そのロストロポーヴィチさんソロのハイドンのチェロ協奏曲ハ長調。指揮をされているのは、30年前の小澤征爾さんです!↓

Haydn Cello Concerto Rostropovich 1981

伝統あるマニラ交響楽団がどんな演奏をしてくれるでしょうか…。3日後、6月4日夜8時です。

MANILA SYMPHONY ORCHESTRA CELEBRATES 85 YEARS OF MUSIC

(フィリピン文化センターのホームページ)

Manila Symphony Orchestra presents Mahler tribute

(5月31日・Philippine Star紙)

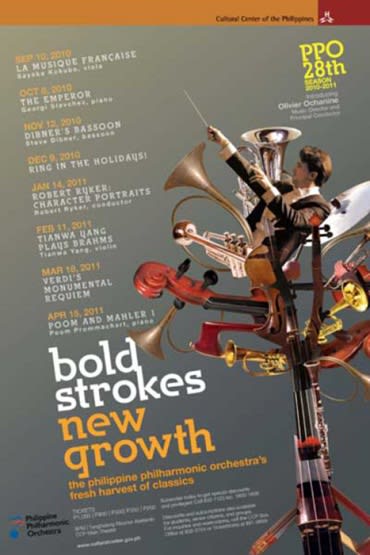

フィリピン・フィルハーモニック・オーケストラ(Philippine Philharmonic Orchestra・PPO)第29期のシーズン(2011年9月~2012年4月)の演奏会の日程も、もう紹介されています。↓

Cultural Center of the Philippines - PPO 29th Season

(フィリピン文化センターのホームページ)

(以前のブログ記事)

マーラー没後100周年に。 - Gustav Mahler 100th Memorial Year