========================

パライソメッセージ 2013.10.11 N0.30

Mail : isokawas@goo.jp

Blog : http://blog.goo.ne.jp/isokawas

========================

「パライソメッセージ20131011 No.30」を送ります。「不要だ」「余計なお世話だ」といわれる方は、お手数ですがその旨ご連絡お願いします。

【主張・意見・コメントのページ】

テーマ:かつてR学園は光り輝いていた-活気溢れるR学園の再生を目指して-⑧

(1%の居直りと共鳴して)

未来を見据え学園の大多数の構成員が課題を共有し、持続可能な改革に一体となって取組んでいくには、相互不信の源泉となった過去の過ちに対して、真摯に総括し反省することが必要である。2009年10月に、常任理事会の【『「学園運営の改革に関する検討委員会」報告』の受理にあたって】の文書が出された。その論旨は周知の通り、トップダウンガバナンスや総長選任規程のプロセス、一時金カット、理事長・総長の退任慰労金問題等々の具体的な事例を挙げ、そのことが学園での不信の基、混乱の要員をもたらしている原因であり、常任理事会は「満腔の反省」を表意している。そして再び学園の構成員が参加・参画して学園創造を、と述べていたことは多くの教職員の記憶にあることだ。そのとき、やっとR学園も正常化に向けて仕切り直しが始まるのか、と思った教職員は私だけではなかった。

然るに。現実はどうか。

最近ではOICのキャンパス用地取得に関して学内での大きな疑問や、5学部長声明に見られるような明確な反対意見を無視して強引に取得を進めたり、学園財政での従来の説明の反故と将来の財政に対する深刻な不安、それに対する説明不能。当事者である経営学部教授会からの財政問題への憂慮表明に対する無視の状態、数100億円以上にものぼる工事契約においては従来から疑念がもたれていたT社との随意契約、理事会での『報告事項』として議論をスルーしようとしたこと、等々のことがいまだに変わらずまかり通っている。むしろより一層酷い状態に陥っているのではないか。

最近のわが国の状況を見てみると、1%の権力者・富裕層そして彼らの利益を代弁する政治家の『居直り』は凄まじいほどに酷い。橋下大阪市長は『慰安婦は必要だった』と言い、そのことを取り消すことなくマスコミが悪いと攻撃する。麻生副総理は『ナチスを見習い、憲法を変えればよい』と言い、安部首相は『Atomic Power is under control 』と言い海外のマスコミに顰蹙を買っている。それどころか安倍首相は原発輸出のセールスマンとなり、あるいは『社会保障のため』と公約していた消費税は殆どが法人税減税分の補填に費やされる。大阪市の公募校長はパワハラ、市会議長は自分のパーティーに市立高校のブラスバンドを動員し、ワタミの元会長は恥も外聞も無く『夢』や『ありがとう』を公言し、過労死した社員の家族に謝罪もしない。こんな事例が次から次へと湧くように出てきて、いずれもが謝罪することなく、逆に居丈高に居直っている。マスコミは社会の木鐸として正義を追求することなく、かえって1%を称えている。消費税の8%への増税に当たって、『歴史的決断』などを言う新聞も含め殆どの新聞は体制翼賛である。Y新聞では社説で、『脱原発』を言う小泉元首相にまで『見識を疑う』などと言ってのけている。

振り返ってR学園を見てみよう。前述のような学園の状態は、1%の居直りとまるで共鳴するかのように重なってくる。私はその1%の権力者、富裕層そして彼らの利益を代弁する政治家の居直りと学園一部トップ層の居直りは、ある種の仕掛けによって共鳴しているのではないかと思っている。

先に述べたような、これら学園一部トップ層のガバナンスの後ろ盾は、改悪『私学法』だろう。学園は『私学法』に則って、理事長(国公立大学では学長)の『リーダーシップ』やトップダウンガバナンス、教授会の権限の極端な弱化を押し進めているし、一部トップからは『私立学校法』の言葉が漏れ聞こえたこともある。つまり、先述のような学園一部トップ層の独善的で強引な立ち居振る舞いの後ろ盾は文部科学省ではないかという思いを持たざるを得ない。でなければ、学位問題といった、学問・教育の場における致命的な失態や5年にも及ぶ一時金訴訟といった学園の不正常事態、200億円以上にも上る工事契約を理事会審議にかけないことに対して、おそらく文部科学省からの『厳しい指導』があったであろうことは容易に予測できるが、表面的にはなんの咎めも無い様に見える。無傷で過せているといったことは、理解が及ばない。なんの咎めも無いのなら、文部科学省の怠慢である。

権力者、富裕層それに迎合する一部政治家と、R学園の一部トップ層の1%の居直り。これらは全くパラレルなものではないだろう。確かに今の政治・経済状況が大変酷くなっており袋小路の閉塞状況に至っており、居直りしか当面活きる道が無い。畢竟『今だけ、自分だけ良ければ』といった退廃的状態になる。マスコミも1%の居直りを批判するどころか、彼らに迎合するといった退廃・堕落である。

だからこそ、私は1%達の居直りを許してはならない、看過してはならないと思う。これはR学園一部トップ層に対しても同じである。『済んでしまったこと』『手続きに問題があっても決まったことは仕方が無い』と諦めずに、彼らの責任を明らかにし、正しく総括させるべきである。放置すれば国も学園も滅びへの道を転げ落ちていく。ここ10年位の文部科学省の政策やサジェッションは無謬で金科玉条ではなく、酷く破綻しているい。ロースクール、公認会計士の大量養成、オーバードクター問題、等は破綻した政策であり、これからの『エンプロイアビリティとしてのキャリア教育』や『グローバル人材育成』も限りなくグレーである。私は1%達の居直りを、そういった意味でも強く懸念している。

(続く)

「一押しBook」

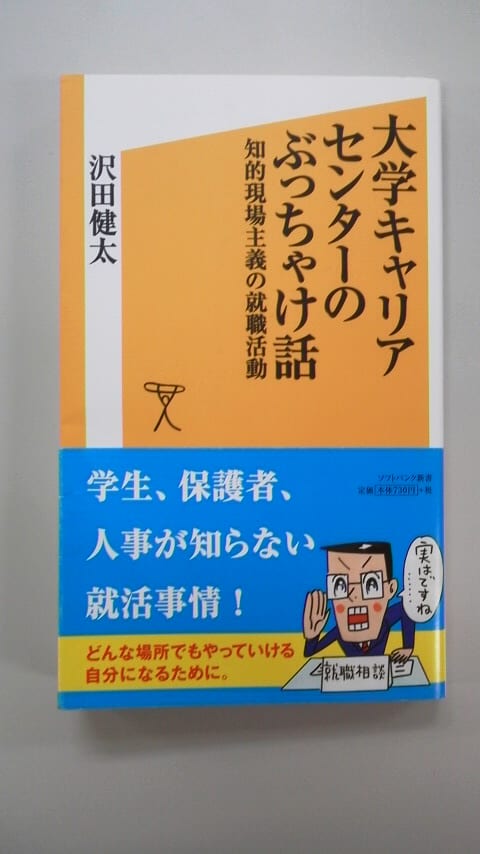

書名:大学キャリアセンターのぶっちゃけ話-知的現場主義の就職活動-

著者:沢田 健太(ペンネーム)、民間企業で営業や人事職、その後複数の大学でキャリア形成支援に関わる。

出版社:ソフトバンククリエイティブ㈱

書評:

この本にはポリシーが無い。したがって学生、親、企業いずれに対するメッセージも感じられない。小ネタの暴露話で、現場の人間としては学ぶところは無かったし、学生に聞かせたいと思うところも無かった。ちょっと『大人』の視点からの評論家的アドバイスはところどころに書かれているが、就活真っ最中の学生にとっては、身近なキャリアセンタースタッフのほうが、学生に寄り添ったサポートをしてくれるだろう。

筆者はあとがきの中で「就職率、就職実績の操作」「就職ナビサイトに企業も振りまわされている」「ショーイベント化する企業説明会」「企業の要請に対する『行き過ぎた適応主義』」などへの問題提起をしている。一定の現場からの視点であろう。ただ、全体の文章が非常に軽妙洒脱で、いわば読ませる文章になっていて、それが一方では問題提起するといったこととのアンバランスが極めて不自然だ。

あくまで推測だが、これはプロのライターが取材に基づいて書いているのだろうと思う。それも取材のソースは「沢田 健太」さんだけではなく、複数の大学(大手から中小規模まで)の職員ではないかと思ってしまう。しっかりしたポリシーが求められる。

イソの評価:★☆☆☆☆

蔵書:キャリアセンター資料で、書架にあり。