◎ご案内

この記事は2016年2月に投稿されたものを2018年6月に加筆・修正のうえ再構成しました。

青い車体に白い帯!国鉄客車の新機軸・12系!

・・・と出だしから謎のテンションですが(笑)、

今回は以前購入したTOMIXの12系客車についてのはなしです。

具体的には2015年から2016年にかけて新発売となった品番92542・国鉄12系客車(スハフ12-100)セット、品番92597・国鉄12系客車(スハフ12-0)セットについて取り上げます。

(単品各種の品番9502・国鉄客車スハフ12-100形、品番9503・国鉄客車オハ12形、品番9504・国鉄客車スハフ12-0形、品番9505・国鉄客車オハ12形(前期型)についても内容的にこれに準じます)

まずは実車について簡単に

(2012年12月・スロフ12 6ほか)

12系客車は1969年から1978年にかけて総数603両が製造された波動輸送用・急行形客車です。

冷房や空気バネ台車を当初から装備し従来の客車より大幅なサービスアップを実現、さらに客車では初めての自動ドアを採用し安全度の向上を図っています。

これにより居住性は当時最新の急行形電車・気動車と遜色のないレベルに引き上げられました。

また、ユニットサッシやFRPなどコストダウンを意識した車両部材を使用したり、客車初の分散電源方式を採用し牽引する機関車を選ばず運用の自由度を高めたりするなど数々の新機軸を盛り込み、当時の国鉄としては大変画期的な客車となりました。

基本的にはスハフ12形、オハフ13形、オハ12形の3形式から構成されますが、後年ジョイフルトレインに改造されグリーン車となった車両もいて、形態的なバリエーションは大変豊富になりました。

それでは模型の話に戻りまして、まずは国鉄12系客車(スハフ12-0)セット(4両入り)に含まれる12系前期グループの車両から見ていきます。

これらの車両は1968~1971年にかけて製造されました(試作車も含む)。

スハフ12形0番台

12系の発電装置つき緩急車で、自車を含めた編成に主に冷暖房用の電力を供給します。

その発電装置は床下のグレーの部分で、外見上のアクセントとなっています。

また、車体側面には発電用エンジンの吸気口があります。

オハ12形(前期型)

12系の中間車です。セットには2両含まれています。

12系は従来の客車と座席数は同じながら、車体長を延ばすことでその分それまでよりシートピッチが広くなり、さらに裾絞り車体の採用で車体の最大幅も拡大したことで余裕のある車内空間を実現しています。

オハフ13形

緩急車がスハフ12形だけでは製造コスト高となり不経済なため、発電装置を省略(搭載準備工事)した緩急車として製造されました。

編成内の給電容量が十分な場合など、スハフ12形に替えて適宜連結されました。

この形式のみ試作車の使用実績を鑑みて、1970年からの製造です。

続いて国鉄12系客車(スハフ12-100)セット(4両入り)に含まれる12系後期グループの車両を見ていきます。

これらの車両は1977~1978年にかけて製造されました(オハフ13形を除く)。

スハフ12形100番台

前期グループの製造から6年後にマイナーチェンジして登場したスハフ12形です。

発電装置の給電容量の増強や、火災対策の強化などを施し車番は新たに100番台に区分されました。

オハ12形(後期型)

スハフ12形100番台と同時期に製造されたオハ12形で、前期型同様にセットには2両含まれています。

車番は前期グループからの続き番号ですが、車体各部の構造が見直され微妙に外観が変化した部分もあります。

オハフ13形

この形式のみスハフ12形100番台と同時期に製造された車両は存在しません。

したがって(スハフ12-0)セットのオハフ13形とは基本的に同一ですが、作り分けられている部分もあります(後述)。

そのほか両セットで共通事項としては、スハフ・オハフにはテールライトの消灯スイッチ装備、ダミーカプラーとジャンパ線の部品(購入時はオハフ13形に装着済み)、およびそれらと交換するアーノルドカプラーつき台車枠が付属しています。

どの車両も塗装に乱れはなく、青色の車体に入った2本の白帯(正確にはクリーム10号)がバッチリ決まっていていい感じです。

ただし車体側面に入る所属表記や積空換算表記は省略されているので、ちょっともの足りなく感じる人もいるかもしれません。

以上がセットに含まれる各車両の概説ですが、単品で発売されるスハフ12形・オハ12形各種も車両的にはそれぞれ同じです。

つづいて、製品で作り分けられている12系の前期・後期グループの微妙な相違点を見ていきます。

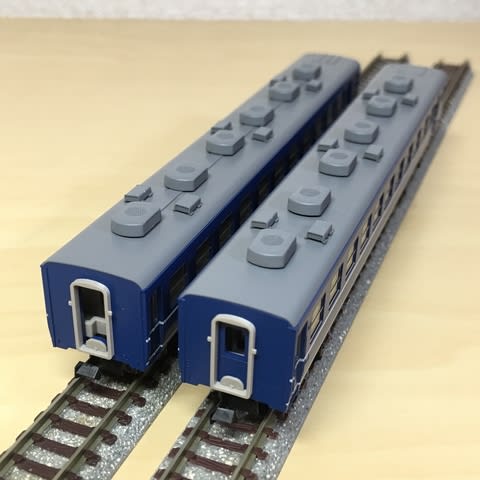

まずはスハフ12形の比較から、上が100番台、下が0番台です。

このアングルだと両者の違いは側面の発電エンジン用吸気口の形状や位置、発電装置の形状や床下機器配置などが挙げられます。

これは発電装置を0番台のDMF15HS-G/DM82から100番台ではDMF15HZ-G/DM93に変更し、火災対策なども含めて床下機器の設計・配置変更が行われたためです。

今度は屋根上の比較です。奥が100番台、手前が0番台です。

小判形のAU13Aクーラーやその両脇に配されたベンチレーターなど、外見上基本的には共通に思えます。

しかしながらよく見ると、0番台の屋根にはクーラーの間に凸形のモールドが表現されています。

これは実車の屋根の鋼板が凸形にプレス成形されている部分で、鉄道ピクトリアル1990年7月号(特集:12・14系座席客車)によれば、

『屋根上のクーラー取付部に強度を持たせるため、凸形にプレスし、タテケタを2本通した』

と記述されています。

つまりこの部分はなぜだかよく誤解されている(?)、クーラー間補強「板」ではありません。

なお1977年以降に製造されたスハフ12形100番台とオハ12形は、設計の見直しによりこの補強リブはなくなりました。

次にオハ12形。左が前期型、右が後期型です。

屋根上の違いはスハフ12形と同様ですが、後期型にはトイレ・洗面所のない側の車端部に貫通扉が増設されました。

これは火災対策の強化によるものです。

なおトイレ・洗面所側の車端部の貫通扉は登場当初より設置されています。

最後にオハフ13形。左が(スハフ12-0)セット、右が(スハフ12-100)セットに付属の車両です。

一見するととても分かりづらいですが、貫通路窓のHゴム支持の表現が(スハフ12-0)セットの車両には有り、(スハフ12-100)セットの車両には無しというように作り分けられています。

これはやはり火災対策としてスハフ12形100番台において、貫通路窓をHゴム支持に替わって金網入りガラスをステンレス製の押さえ枠で取り付ける設計変更があったのですが、それを受けて後天的にスハフ12形0番台やオハフ13形でも同様な構造に変更された姿を再現しているようです。

(なお全車が変更されたわけではなく、Hゴム支持で残った車両もそれなりにいるようです)

さてさて、ここまで製品のぱっと見で分かる部分を色々と見てきましたが、このTOMIXの12系はKATOやマイクロエースに比べて後発の製品というだけあって、設計陣の気合の入れようがよーく伝わってきます。

ともすると機関車と比べるとどうしてもモブキャラ的な立ち位置になりがちな客車ですが、12系は蒸気機関車時代の末期から2000年代に至るまで様々な機関車や情景に似合いますし、特に機関車だけでなく客車の形態にもこだわりたい方にはオススメできる製品であるかと思います。

(他社製品に比べてその分お値段は張りますが)

☆補足①

TOMIX公式サイトの「N情報室」第188号(2015年12月)に12系試作品紹介の記事がありますのであわせてご紹介(→こちら)

☆補足②

12系セット・スハフ12形単品に付属の転写シート(インレタ)に収録されている車番の配置区所をまとめました。

手元の資料の都合と、まだ大半の車両が健在で廃車が進んでいなかった時代ということで1989年4月1日現在の配置を示します。

なお改形式・改番号を伴わない改造などは表中に反映していません。

(出典:1989年版JR車両配置表、鉄道ピクトリアル1990年7月号、2005年2月号)

国鉄12系客車(スハフ12-0)セット付属の転写シート収録車番の配置

小郡に配置の4両は1988年にSLやまぐち号用客車として改造されています。

国鉄客車スハフ12-0形付属の転写シート収録車番の配置

大分に配置の2両は1980年に和式客車「海編成」に、高松に配置の2両は1988年にオロ12形(ムーンライト用)にそれぞれ改造されています。

また、名古屋配置のオハ12 139は1986年に廃車となっています。

国鉄12系客車(スハフ12-100)セット付属の転写シート収録車番の配置

尾久に配置の4両は1985年に和式客車「江戸」(オハ12 323)、1986年に和式客車「やすらぎ」(オハ12 319・320・322)に、宮原に配置の1両は1987年に和式客車「あすか」にそれぞれ改造されています。

なぜかオハフ13形の35と68は(スハフ12-0)セットと(スハフ12-100)セットの両方に収録されていました(笑)

国鉄客車スハフ12-100形付属の転写シート収録車番の配置

こちらもセットと単品でスハフ12形の104と112が重複して収録されています。

12系は北海道を除く全国区で配置されていた車両なので、転写シートに収録の車番も全国各地のものが選ばれていますが、その中でもなんとなく名古屋、宮原、鹿児島に配置の番号が多いように見受けられます。

まあ12系も全国規模で需給に応じてあちらこちらへ転属が繰り返され、同じ車両でも時期によって配置が異なることは多々あるので、これは基準にした時期から結果としてそう見えているだけかもしれませんが・・・。

(以下、2016年2月投稿の原文です)

ひと月ほど前のことになりますが、TOMIXから新仕様の12系客車が発売になりました。

2015年初頭に発売となった後期形(スハフ12形が100番台のグループ)に続いて、

今回は前期形(スハフ12形が0番台のグループ)の製品化です。

で、客車好きとしては待ってましたということで早速2セットと単品車両数両を購入。

セットは当初スハフ12 0番台セットを2つ買うつもりでしたが、

方針を変えて0番台セットと100番台セットを1つずつにしました(理由は後の記事にて)。

右手前がスハフ12 0番台(前期形)、左奥が100番台(後期形)。

最新製品というだけあって各部はとてもシャープな出来となっています。

スハフ切妻車端部屋根上から。左が100番台、右が0番台です。

よくぞ再現してくれたと思うのが、

0番台前期形グループの車両に存在する屋根上クーラー間のリブ。

KATOはもちろんのことマイクロの12系でさえも再現されておらず、

特徴的というか、模型では比較的目立つ割にはなぜか今まで見過ごされてきたディテールではないかと思います。

なお実車では屋根の鋼板がプレス成形されて凸形のリブになっているそうで、

つまりクーラー間補強「板」ではないようです。

便所・洗面所ユニットの搬入口の蓋や妻面の尾灯の有無も前期形・後期形で作り分けられていますね。

前期形(下)と後期形(上)で異なる吸気口・給水口の位置・形状はもちろん、

別パーツとなっている発電セット(エンジン・発電機)も実車に合わせて微妙に異なる形状のものが再現されています。

さらにそれにあわせてそのほかの床下機器の配置が違う様子まで作り分けられています(見切れていますが)。

設計陣の気合の入りぶりがうかがえようかというものです。

ところで、前期形の12系といえば(厳密には試作車グループですが)

記憶に新しいのは2015年の春に地元を走ったあの列車、でしょうか。

写真の模型は機関車・客車ともども色々と大いに異なる部分がいくつもありますが、雰囲気なら楽しめます。

実はスハフ12 0番台セットに付属の車番インレタには「スロフ」「オロ」の形式文字が・・・(譲渡前の想定でもありますね)。

再現して遊びたい方はオロの窓埋めなどはともかく、

お手軽に床下・台車をすべてグレーに塗装するところからいかがでしょう(笑)

しかし今回自分が12系で再現したい編成はそちらではなくて、

ひと頃見られた12系が他系列とも手を組んで走った列車がテーマだったりします・・・。

(これで分かる方は80年代好きかリアルタイムで見た人か)

ということで続きます。