| 城名 |

| 青木山城 |

| 別名 |

| 一之瀬城・西の城 |

| 住所 |

| 度会郡度会町脇出 |

| 築城年、者 |

| 不明 |

| 形式 |

| 山城 |

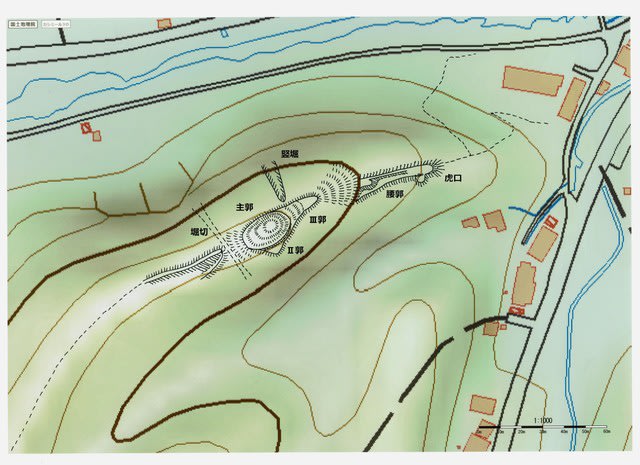

| 遺構 |

| 曲輪(15m四方)、堀切、石垣(屋敷) |

| 規模 |

| 200m×50m |

| 城主 |

| 向井氏か |

| 家臣 |

| 北畠家臣 |

| 標高 122m 比高 50m |

| 経緯 |

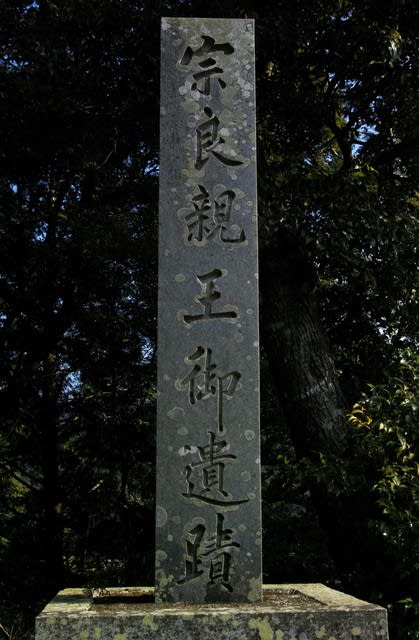

| 城の東の麓には石垣を伴った屋敷跡がある。勢陽五鈴遺響によると「脇出殿屋敷に北畠の麾下、向井将監が住まいしたとある。さらに「向井将監は織田信雄の命により三瀬左京進を討ち同時に敗亡した」とある。 |

| 書籍 |

| 日本城郭大系 |

| 環境 |

| 地元、度会町ふるさと歴史館の展示では一之瀬城跡の内訳として東の城、西の城としている。 |

| 現地 |

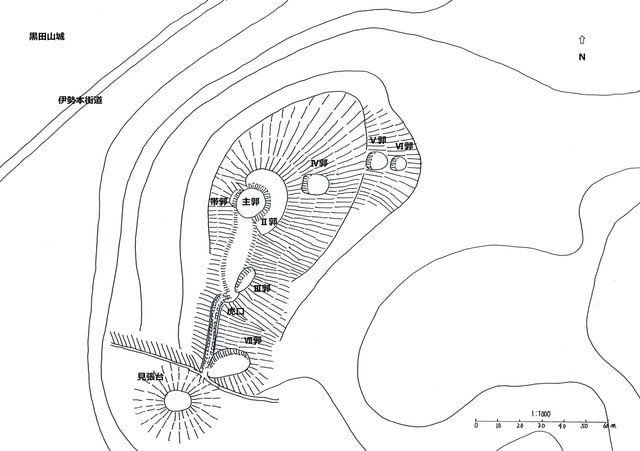

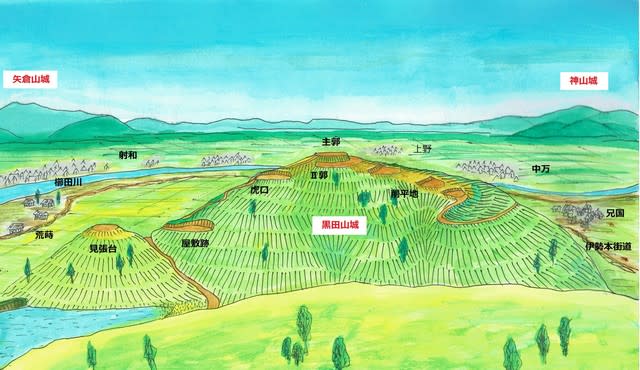

| 東麓に屋敷石垣が見られその間を通り突き当りを登る。尾根を東西に百メートルほど加工して、東に大手を付けて5段ほどの郭が連なり主郭前には二重堀切、主郭を越えて西には4連続堀切が連なり、その先80mには更に2条の堀切もある。 |

| 感想 |

| 東の城に対して詰城の様相を呈している。近辺では珍しい4条の堀切が程度良く残る。これがこの城の見どころである。 |

| 一之瀬城と青木山城の関係が解き明かせないが十分に強い関係性があったと考えられる。合わせて屋敷跡も含めて考えると中世の土豪の拠点のあり方の一つとして記憶に留めておきたい城郭である。 |

|

地図 |