A.水沢という風土

だいぶ昔のことなので記憶もおぼろげだが、中小企業庁と商工会議所の委託調査で、いくつか地場産業の実態調査をしたことがあって、ぼくは北海道函館市の水産加工業と岩手県水沢市の南部鉄瓶産地などを担当して現地に行った。南部鉄器と総称されているけれど、水沢の南部鉄器と、盛岡市の南部鉄器の歴史は別のものである(明治・大正期には両者が南部鉄器協同組織を作るが)。はじまりは平安後期といわれ、江刺郡豊田館(現在の江刺)にいた藤原清衡が近江国より鋳物師を招いて始めた。これが、次第に南下して羽田(現在の水沢羽田町)に伝わったと語り継がれている。この近隣には、後背地にあたる北上山地の砂鉄、木炭および羽田の北上川旧河川跡から出る質の良い砂と粘土などの鋳型材料が容易に手に入れられることから鋳物業が栄えた。中世の鋳物師(いもじ)は「歩き筋」と呼ばれるように、必要に応じて地域を転々することが常であるが、需要主である清衡が平泉に移ると彼らも一緒に移ったらしい。奥州藤原氏の時代の遺跡からは鋳型が出土しており、中尊寺を始めとする寺院などの備品も鋳造していた。奥州藤原氏の滅亡以降は日用品を細々と鋳造した。

羽田に鋳物師が定住するようになったのは室町時代初期で、黒脇千葉家に養子に入った京都聖護院の長田正頼という鋳物師がその始めだったといわれている。後に千葉家は奥州総奉行葛西氏に召し抱えられ、以後、長田正頼の弟子や関西から訪れた鋳物師たちが羽田に住み、定着していった。江戸初期には地域に鋳物業が定着していく。1683年(天和3年)に鋳物業を興した及川喜右衛門光弘という人が、中興の祖といわれている。以後、仙台藩の庇護を受け、鉄鍋、鉄釜を中心に、仏具なども生産し、幕末には大砲も鋳造している。ぼくが行った頃は、小規模な鋳物業は衰退過程にある中、伝統工芸品として鉄瓶・鉄鍋などを再生させようとしていた。ついでに平泉にも見物に行ったはずだが、あまり記憶に残っていない。高野長英が水沢の人だということは知らなかった。

「文化一年(1804)五月五日、高野長英は水沢で生まれた。父は後藤摠介実慶、五〇歳。母は美也、二四歳。長英(幼名 悦三郎)は実慶の三男である。長兄は後藤惣助実元で、その母は猪狩七左衛門の娘であった。この長兄は嘉永六年(1853)まで生きており、六六歳で亡くなった。次兄は直之進湛斎、この人は文政六年(1823)に江戸でなくなった。その次が長英である。弟は慶蔵と言い、天保八年(1837)に江戸でなくなった。四人の子のうち、長兄の惣助実元だけが、先妻の子であり、湛斎、長英、慶蔵の三人は、後妻美也の子である。

長英たちの母美也は、美代、幾代などとも呼ばれ、後藤とおなじ留守家臣高野元端の娘である。長英は後藤の家に生まれ、のちに高野の養子となったので、後藤・高野の両方の家をつつみこむ、留守家家臣の集団について書くことからはじめたい。

水沢町の景色を森口多里はこんなふうにえがく。

往還に沿うて長たらしく続く一本の道筋だけが町らしいので、所謂「ふんどし町」であった。

この町筋の東裏は屋並が少く、裏門から出れば稲田の向うを限る鉄道の土堤を越して東山の青い連らなりが眺望されるという町家も少くない。これとは反対に西裏の方は城内で、維新前は藩臣の家々が立ちならんでいたわけで、今でも何々小路が縦横についていて矢張りジョウネァと呼ばれている(『町の民俗』)。

城がなくなっても「城内」という呼び名がのこり、城下町としての家並に、市民が誇りをもっている。今日もなお水沢市の都市計画には、水沢家士会という旧留守家の家臣団の後裔がかなりの発言権をもっているという。

よそものの眼には、この水沢は伊達藩の一部としてうつり、制度としてはそうなのだが、水沢内部の眼をもって見れば、ここはかつての留守氏の領地である。水沢市で出している『観光水沢』(水沢市観光協会、1973年刊)は、全体が177ページのうち20ページ余りをさいて留守家にかかわる記事にあてているのを見ても、今では旧士族のわくをこえて水沢人共通のものとなった気位の高さが、留守という名に託されているように思える。

『観光水沢』によると、留守家は、藤原氏にはじまり、藤原道兼から数代をへて、甲州石和に住む伊沢氏となり、伊沢家景が、鎌倉幕府の平泉攻略以後この地方にのりこんで来て、幕府の代表として、葛西重生とともに奥州の統治をまかせられた。この時、留守所という役所がおかれたらしく、その職名を名のって伊沢氏は留守を苗字とするようになった。

この頃から東北では、葛西、留守、南部、伊達などの豪族が代々続いてゆくのだが、かれらの勢力には消長があった。「奥州余目記録」によると、正平一年(1346)のころには、豪族たちが奥州探題の前にあつまる時には、伊達、葛西、南部の三人は同輩としての位置につき、その上席に扉一つだけあけて留守氏がすわったという。ところが、足利将軍の軍勢が兄尊氏と弟直義との争いになった時、留守は弟直義の側について、兄尊氏派に敗れて南部に三年もあずけられることになり、この間に伊達が大いに力をのばし、それ以後、留守は伊達より一間半下にすわるようになったという。

その後、留守氏は伊達政宗の伯父にあたる政景を迎えて当主とした。豊臣秀吉から小田原役不参加の故をもって領地を没収されてから、政景は甥の伊達政宗に、臣下としてつかえることを誓って伊達一門となる。それ以後は、伊達という苗字を用い、四〇年ほど奥州各地の領土をわたり歩いたあとに、寛永六年(1629)に水沢を領土とするようになる。この時あたえられたのはわずか一万石である。水沢に入ってからは苗字は伊達氏であり、血統もまた伊達から何度も養子をもらいうけることによって伊達系となっているのだが、水沢人にとっては、殿様は依然として留守であり、留守(一万石)のほうが伊達(六二万石)よりも家格が高かったということが、この家が水沢に入ってから三五〇年間忘れられることなく語りつがれている。1973年に水沢家士会の人びとが市内の日高神社のそばに伊達宗利(水沢城主としての初代)の銅像を建てた時にも「留守宗利」の像としたし、水沢市立図書館の発行する古文書の復刻版も『留守家旧臣名簿』と題されている。

この気位の高さは、勢望の浮き沈みにもかかわらず、数百年にわたって「留守」家家臣団の結束を保って来た力であり、現実の無力にもかかわらず、天下を批判する理想においては人後に落ちない気風を水沢人の間につくった。血筋とも関係なく、武力や富ともちがう家名というものの思想的な影響力を考えざるを得ない。当時の系図を見てゆくとしばしば行きあたることで、実際には血筋はそこで切れている場合にも、そこに血筋を文字の上で書きこむことによってあらわれる、虚構としての血筋の思想である。

「元禄十年留守家臣知行目録」(菅原一雄所蔵)を坂野勝雄が解説したところによると、元禄一〇年(1697)の留守家の知行は1613貫584文と書いてある。この貫高を石高に換算すると一万六千百余石ということになり、水沢転封の時の一万石よりは六千百余石だけふえた勘定になる。一時は二万石に達していたのだが、またへらされて当時はこれだけになっていた。一万六000石の小さな世帯に、どれだけ家臣とその係累がいたかというと、

御下中惣人高

一、侍分 三百四人

一、寺社方 十一人

一、御台所衆 十五人

一、御不断衆 九十五人

一、坊主衆 六人

一、飯田御足軽 三十六人

一、福原御足軽 六十二人

一、西根御足軽 六十九人

一、御小人 三十一人

一、諸職人 二十四人

一、船方 七人

人頭七百四十八人

一、 惣人高四千二拾五人

男 二千三百三人

女 千七百二十二人

内

一、類族百六拾五人 内四人本人

内 男 九十三人 内三人本人同然

女 七十二人 内一人本人同然

右ハ元禄十年之改也

(水沢市立図書館『留守家旧臣名簿 第3集』1974年刊)

「留守領千六百拾参貫五百八拾四文」のうち、家臣にあたえる給料分は、「六百四拾五貫参百拾八文」とある。家中の者は、やとわれ人を含めて六六〇人であるから、その人数で給料総額をわると、一人あたり一貫弱ということになる。石高にして、10石弱というところである。一貫をもらっている侍は、留守の家中では平均というところらしい。

この家中の給料一覧表の中で、高野長英の生家の祖先にあたる後藤惣助は、「参貫六百四拾八文」をもらっており、平均よりだいぶ多い。ただし、この留守家臣団では、元禄一〇年(1697)においては最高の知行とりが一四貫一〇七文の花淵善兵衛であり、事績が一一貫九三四文の八幡正左衛門であるから、それほどの高給とりのいない均分した家中だと言える。

やがて長英がつぐことになる高野家の先祖はこの一覧表の中で、「一、五百五拾参文 高野助五郎」とあり、平均の約半分である。ただし、この目録につけられた註によると、高野家は先代まで一〇石とっていたのだが、その先代が留守村任について江戸にのぼり、高野佐渡守以来の血統がここで絶えたので、血統のないものが家をついだ時には減禄されるという規則によって、それまでの俸禄の半分の五石五斗三升(五五三文)とされたのだという。したがって、高野家は、本来は留守家中の平均の給料とりの身分と考えられる。坂本与市左衛門の弟で高野家のあとつぎとなったこの高野助五郎は、五石どりの身分ながら、能吏として認められていたらしく、藩財政をきりもりする出入役となった。

足軽のほうには、「福原御足軽」という組があり、総勢六二人、この人びとはかつて、後藤寿庵の福原館につかえた武士たちの子孫ではなかろうか。この中で、小頭の岩淵太右衛門は七一一文、おなじく小頭の五嶋利兵衛は五八五文で、高野助五郎よりよい給料をとっている。役なしの足軽では、市内という人が年輩で家族もちなのが五一〇文で、高野助五郎とおなじ。その次ぐらいから給料がさがって、与右衛門が四九一文、五郎作が四八八文というふうにつづき、末席の武右衛門が三〇〇文とあるから、このくらいが最低賃金ということになろう。それでも三〇〇文だから、高野助五郎とそれほど開きはない。

やはりこの家中は、気位高く、格式をやかましく言うものの、かなりなところで平等なあつかいを貫かざるを得ないほどに、わかちあう財源そのものが乏しかったと見られる。このことは、高野長英が幕府の御尋者になってからも、すでに長英は家中からぬけているものなので、彼についてはただ忘れるということとし、長英と血縁上のつながりのある人びと、除籍前に家系上のつながりのある人びとをも、登用するという処置にあらわれている。

慶応三年(1867)の「水沢御家中御知行高帳」によると長英の生家の当主後藤小三郎は三貫六四八文をもらって健在であり、長英がかつて養子となった高野家の当主高野玄斎は依然として「高五百五拾三文」の固定給であるけれども、「御扶持方壱人分、切米金半切、此直高五百弐拾壱文」と書きそえられている。

留守家中の知行の高が江戸時代の最後の年にいたるまで、貫とか文で記されていることは奇妙に感じられるかもしれない。飯沼次郎の『石高制の研究』(ミネルヴァ書房、1974年刊)によると、封建時代の武士の身分の格式を日本全国一律に定めていく基準は、石高制度にあり、各個人の外面的行動をきめるだけでなく、その行動の意思決定をする各個人の内面にまで入ってくる思想的影響力となる。この石高は、豊臣秀吉の検地によって全国にひろめられるのだが、それは一挙に秀吉の指示のとおりになったのではなく、日本の諸地方ですでに成立していた方式を秀吉が太閤となってから全国に命じたものである。石高制よりも古い単位に貫高制というものがあり、これは一定面積の作物への課税を貨幣によって指示したものである。

東北地方では、田地を計るのに刈高制が一般に行われていたので、一足とびにそれを石高にかえるのは困難で、ひとまず貫高でもって奥羽全域を統一しようと考えたためであろうという。

東北地方では、会津、米沢地方では天正、文禄年間に、津軽では文禄一年(1592)に、磐城では文禄四年に、秋田では慶長はじめに、南部では慶長元和のころに、石高制になった。しかし伊達領においては、明治にいたるまで貫高制をつづけた。日本全国で伊達領は例外として残ったことになる。

貫高制にしろ石高制にしろ、給料が家の当主に対して定められているという制度の影響は、武士たちの社会的性格をつくった。中村吉治は『武家の歴史』(岩波新書)で、土地所有者であった武家が禄米取になった時、すでに武家の本質はやぶれており、そのことが武家がたいした抵抗もせずに明治10年代で消えたことを説明すると言っている。

高野長英は、貫高制に規定された水沢領内の武士の暮らしから離れて、やがては貫高制とか石高制を全体として見すえる境涯に自分をおくようになる。」鶴見俊輔『評伝 高野長英1804-50』藤原書店、2007.pp.62-70.

江戸時代の一万石の城下町での生活がどういうものか、ぼくはただ想像するほかない。武士といっても30石程度では贅沢するほどの経済的余裕はなく、つつましいものだったようだが、身分制は基本だから殿様に仕えるための細かな規則に縛られ、家中600人ほどの藩士はみな知り会いだった。婚姻関係も多くはその狭い集団の中で行われていた。家を存続することが何より大事だから、跡継ぎの男子がいなければ一族中の次男三男から有望な子を養子にしておくのは当たり前だった。長英もそういう秩序の中で、生家の後藤家から高野家に養子に行った。

前にもちょっと書いたかもしれないが、ぼくの小学校の同期に「高野クン」という子がいて、軽い知的障害があったらしく友達同士で遊ぶ時、ちょっと変わった反応をするので「あいつバカだ」といわれていた。でも、ある時先生が言ったのだか、誰かが言ったのだか覚えていないが、高野クンは高野長英という有名な人の子孫だと聞いた。気になって図書館で歴史の本を開いてみたら、高野長英の肖像画があって、なんと「高野クン」そっくりなのだ。ぼくは彼が間違いなく江戸時代の蘭学者の血を引いていると確信した。しかし、その時は高野長英が何をした人か何も知らなかったし、ただ、『戊戌夢物語』という本を書いたのを咎められて幕府に処刑されたとあって、何か恐ろしいものを感じた。

B.学校に行かない方が充実した人生を生きられる?

50年ほど前の人びとの生活は、考えてみると今とはだいぶ違っていたなあ、と思う。ぼくの小学生のころだが、大人たちは戦後の貧しさから抜け出そうと日々の生活に努めて明け暮れていたが、まだ親たちの記憶にある大戦争の悲劇に比べれば、ずいぶんと明るく未来に希望をもっていたような気がする。ぼくら子どもは、学校が終わるとそこここにあった空き地や原っぱで、みんなでチャンバラごっこや相撲、男子はメンコ、女子はゴム段などをして夕暮れまで遊んだ。そろばん塾にはちょっと通ったが、学習塾なんてなかった。ぼくはこっそりピアノを習っていたが、友だちには恥ずかしくて内緒にしていた。ときにはケンカで取っ組み合ったり殴ったりしたが、上級生が様子を見ていてちゃんと収めてくれた。小学校の先生も放課後に校庭で野球をやってくれて、ぼくは球技が苦手だったけれど、悪い思い出はない。

ぼくの育った所は、東京の焼け跡闇市から発展した賑やかな繁華街だったけれど、まだ空き地の樹木や草原にはセミやコオロギが鳴き、蝶やトンボが飛んでいた。夏は蚊取り線香を焚き蚊帳を吊り、冬は隙間風の木造家屋に炬燵と石油ストーブで暖をとった。テレビはまだお金持ちの家にしかなかった。そういう生活が今から思えば、ひどく穏やかで幸福なコミュニティだった気がしてくる。やがてあの物質的な豊かさに目がくらむような高度経済成長がやってくるなど、誰もが自動車を運転し、冷蔵庫やステレオやクーラーが手に入る時代がくるなど考えていなかった。だからぼくたちは目も頭もくらくらと酔ってしまったのだ。そして、学校に行って勉強することが、いわばこの豊かな世界に参加する唯一の関門になり、そこで競争に勝ち抜くことが子どもにとって第一の目標になる時代が近づいていたのだが、ぼくらはそのことに無頓着だったし、親たちも自分のことに忙しくそこまで考えていなかった、と思う。それから半世紀、事態はまったく変わっている。

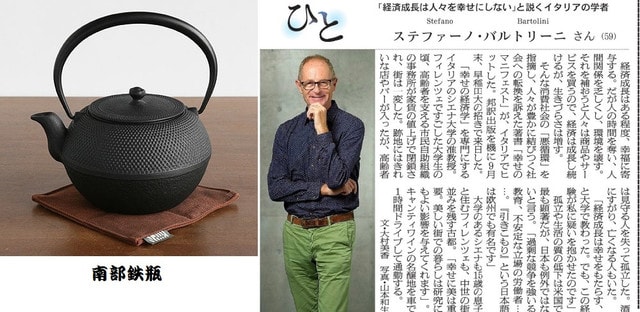

イタリアの経済学者、ステファノ・バルトリーニは、物質的豊かさに対して関係の豊かさを提起している。

「バルトリーニ(以下B) 私が子どもだったころ、私の両親は孤立していませんでした。家の隣近所には、子育てに関して相談できる相手がいました。私の両親は他の親に相談し、助言を受けていました。彼らは独りぼっちではなかったのです。また、子どもの状況が悪くなる可能性も低かった。子どもたちは一人一人、コミュニティの中で社会関係を築いていました。道端で一緒に遊ぶ仲間がいました。親とは独立した社会関係を持ってました。

しかし今日では、子どもは家で過ごし、彼らが享受する関係性は親との関係にますます依存しています。例えば、そのような状況で両親が喧嘩したとして、その影響が子どもに与える影響は、一世代前の子どもたちよりもずっと大きいでしょう。子どもに対する親の影響が相対的に大きくなっていることは、親にとっても重荷になっています。

この状況を変えるにはどうすればよいでしょうか。ヨーロッパでは状況は改善しつつあります。最近の若い親は子どもに対してあまり権威的な態度をとらなくなっています。そして子どもは両親に対して、より協調的になっています。しかし、まだまだマイナスの側面の方が大きいことは否めません。わたしたちは、親の子どもに対する態度に関して文化的変革を起こさなければなりません。現代の親は働きすぎで、子どもと過ごす時間がありません。子どもたちのために多くの自由時間、自由な空間、コミュニティを創ることが必要です。

中野(以下N) 孤独を感じている親は、経済成長イデオロギーの影響を強く受けているともいえますね。

私の講義を受講する学生は、脱成長/ポスト成長という考えに興味を示しています。なぜかと尋ねると、多くは、自分たちの親がいつも仕事で忙しく、家庭生活を後回しにしており、幸せな生き方をしていないからだ、と答えます。親と同じ人生を送りたくないという感覚がある。特に女子学生がそうですね。

少なくとも私の学生を見る限りでは、若い世代の中では価値観の転換が起こっているような気がします。彼ら・彼女たちは食や農業、環境問題やコミュニティ・デザインに対する関心が高いです。一部の学生はとても活動的で、学食に地産地消メニューを取り入れたり、市民電力など再生エネルギー導入の現場を見に行ったりするなど、地域の中で循環する経済活動に携わったりしています。

高度経済成長期以降、熾烈な受験競争を勝ち抜いて良い大学に入り、良い企業に就職して、十分な所得を稼いで安定した生活を送ることが社会の常識となっていました。けれども、学生を見ていると、もっと別のところに人生や社会の目標を見出すようになっていると思います。今話したような、ローカルな生活づくりへの参加がそうですね。

学生たちのローカル志向は、現在世界各地で展開しているコミュニティづくりの動きと共鳴していますね。現代のコミュニティづくりが目指しているのは、経済の再ローカル化です。食の地産地消や再生可能エネルギーの導入を奨めたり、空き家をカフェや食堂にリノベーションして、小規模のコミュニティ・ビジネスを立ち上げたりなど。多国籍企業ばかりを利するグローバル経済とは別の位相に地域循環型経済を創って、自分たちの暮らしの場を自分たち自身でデザインしていこうという取り組みです。これは素晴らしいソーシャル・イノベーションです。

イタリアでもそうでしょう。最近、スローフード運動の創始者カルロ・ペトローニの対談集を読んだのですが、その中で彼も、興味深いエピソードを語っています。「ある時、知り合いの新聞社の編集長が電話で相談してきた。高校を卒業した甥っ子が、大学に行かずにパン職人になりたいと言っている。家族は皆インテリ階級で、父親は医者だ。皆、甥っ子の決断に戸惑っていると。けれども、この子は明確なビジョンをもっていたので、私は友人の編集長に『心配はいらない』と答えた。このように多くの若者が古い価値観や常識を投げ棄てて、生活に対する新しいアプローチを選択するようになっている」と。

それゆえに、親世代と意思疎通の問題も生じるようです。私の学生は両親に脱成長のことを話しても、理解を得られないことが多いそうです。イタリアでは、そのような世代間のコミュニケーション・ブレイクダウンはありますか。

B イタリアでも同じですが、少し違う点もあります。イタリアの若者が抱える大きな問題は、経済的に成功してお金を稼がなければならないと、親からプレッシャーを受けている点です。日本と同様、経済成長イデオロギーの影響とも見えますが、日本の場合それは親からだけでなく、社会全体の同調圧力として現れているように思われます。イタリアと日本ではこの点が違うと思います。

いずれにせよ、このような状況において若者は人生の参照点を失います。彼らは、経済的に成功してお金を稼がなければならない理由がわかりません。わたしたちは飢餓に苦しむことのない社会に暮らしています。しかし、経済成長を追求するのとは別の文化や人生の意味を持っていません。イタリアではこの点が大問題となっています。わたしたちは若者に生きる意味を与えることができなくなっています。イタリアの若者は、自分たちの親が働きすぎで、孤独を感じており、幸せでないことに気づいています。だから、親と同じような人生を歩まなければならない理由がわからないのです。このようにして多くの若者が希望を持てずにいますが、親世代やそれよりも年配の世代は、これを「若者の問題」だと考えています。実際には親世代の問題なのに。

N 2017年11月に、経済アナリストのヘレナ・ノーバーグ=ホッジが日本を訪れ、「しあわせの経済」世界フォーラムを開催しました。基調講演で彼女は、つながり(関係)の再生の重要性について三つの側面から説明してくれました。

一つ目が、コミュニティの中の人と人のつながりです。これは社会関係資本を豊かにする点から重要である。二つ目は人と自然とのつながり。自然の生命循環と調和した生活を送ることの大切さが強調されました。

最後に彼女が強調したのが、世代間のつながりでした。私たちの祖父母やもっと前の世代は、自然との共生やコミュニティの調和を可能にする生活の知恵をもっています。そのような持続可能な生活術を次世代に残していくためにも、世代間のつながりが必要だと。しかし、先ほどから話題になっている現状を鑑みると、親世代とのつながりを再生するのは難しく思えますね。

B その通りです。ここまで述べてきた労働環境の悪さが、それに拍車をかけます。自由時間が欠乏していること、親が幸せを感じていないこと、にもかかわらず子どもに対して生きかたを説教すること。

古い世代は、若い世代との関係を再構築すべきです。彼らは自分たちが正しいと思って選んだ生き方が、本当に良い生き方を導いているのかどうか問い直すべきです。子どもたちがどうして希望を失っているのかと問うてはなりません。

N 労働時間の減少は役に立つと思いますか。

B もちろん。しかし、それだけでは不十分です。わたしたちには新しい文化、子育て文化の変革が必要です。

今から私見を述べますが、極端な意見なので正しいことかどうか、わかりません。個人的には、子どもを学校制度の中で教育すべきではないと思います。

N 私もその意見に共感します。実際、同世代の友人の中には、子どもを学校に通わせず、家庭で教育することを考えている人もいます。

B ヨーロッパでも多くの人がそのように思い始めています。とても興味深い実践があります。隣近所の親が集まって、子どもを自分たちで教育するのです。子どもたちは学校には通いません。

確かに学校教育制度は素晴らしい側面があります。様々な子どもたちが一緒になって、楽しい時間をすごし、関係を築き、社交のスキルを学ぶ。これは素晴らしいことです。しかし、実際に学校教育でなされていることは、認知能力に極端な焦点を当てた、過度な競争を強いる学びなのです。

N 私は日本の西南の小さなコミュニティで生まれ育ちました。そこでは学校の外で様々な関係(人間関係、自然との関係)を学ぶことができました。自分の人生を振り返った時、学校の外で、自由に遊びながら学んだことのほうが大いに役立っています。幼少期の生活経験が身体感覚として残っていて、私の思考の基礎として常に働いています。特に触覚や嗅覚、聴覚や平衡感覚は故郷の豊かな自然環境の中で培われたのですが、それが私の理論的思考を「ちょうどよい」範囲で上手く機能させる「物指し」となっています。

しかし、学校の外でのインフォーマルな学びの場は、現在の日本ではだんだんと無くなってきています。多くの子どもたちは、学校以外にも塾に通い、外で自由に遊ぶ時間が無くなっています。最初は大学受験対策だった塾は、もはや小学校受験のために幼稚園児が通う場所です。

B 本当ですか?では、生徒は学校で一日を過ごした後、夕方から夜にかけて塾で勉強するのですか?日本人はそんなに若い時から働きすぎで、競争ばかりしているのですね。ある意味、これはとてもすごいアイデアだ(笑)。

それも、学校教育制度の中ですべてを学ばなければならない、だから学校で多くの時間を過ごさねばならない、という馬鹿げた発想の産物ですね。現代社会は、経験の不足した過剰に教育された子どもを生み出しています。そのような子どもが将来どのような人生を送るようになるでしょうか。幸せを感じられない、働きすぎの人生です。」対談・ステファーノ・バルトリーニ×中野佳裕「社会のバランスをとりもどす」(岩波書店『世界』2019.2)pp.142-146.

大学で若い学生に接するという仕事を続けてきて、ときどき思うのだが、ぼくが大学生になるまでに暮らしてきた現実と、今の学生が大学生になるまでに過してきた現実は、おそらくだいぶ違うだろうということだ。それは時代が違うのだから当たり前といえば当たり前なのだが、できるだけ公平にみて、ぼくの子ども時代に比べて彼ら彼女らの子ども時代は、とっても窮屈で強迫的な、真面目に生きようとする子ほどストレスフルな日々になるような、息苦しさを経験しているのかな、と思うことがある。そのような環境をぼくたち大人が作ってしまったのだとすれば、罪深いことだ。

だいぶ昔のことなので記憶もおぼろげだが、中小企業庁と商工会議所の委託調査で、いくつか地場産業の実態調査をしたことがあって、ぼくは北海道函館市の水産加工業と岩手県水沢市の南部鉄瓶産地などを担当して現地に行った。南部鉄器と総称されているけれど、水沢の南部鉄器と、盛岡市の南部鉄器の歴史は別のものである(明治・大正期には両者が南部鉄器協同組織を作るが)。はじまりは平安後期といわれ、江刺郡豊田館(現在の江刺)にいた藤原清衡が近江国より鋳物師を招いて始めた。これが、次第に南下して羽田(現在の水沢羽田町)に伝わったと語り継がれている。この近隣には、後背地にあたる北上山地の砂鉄、木炭および羽田の北上川旧河川跡から出る質の良い砂と粘土などの鋳型材料が容易に手に入れられることから鋳物業が栄えた。中世の鋳物師(いもじ)は「歩き筋」と呼ばれるように、必要に応じて地域を転々することが常であるが、需要主である清衡が平泉に移ると彼らも一緒に移ったらしい。奥州藤原氏の時代の遺跡からは鋳型が出土しており、中尊寺を始めとする寺院などの備品も鋳造していた。奥州藤原氏の滅亡以降は日用品を細々と鋳造した。

羽田に鋳物師が定住するようになったのは室町時代初期で、黒脇千葉家に養子に入った京都聖護院の長田正頼という鋳物師がその始めだったといわれている。後に千葉家は奥州総奉行葛西氏に召し抱えられ、以後、長田正頼の弟子や関西から訪れた鋳物師たちが羽田に住み、定着していった。江戸初期には地域に鋳物業が定着していく。1683年(天和3年)に鋳物業を興した及川喜右衛門光弘という人が、中興の祖といわれている。以後、仙台藩の庇護を受け、鉄鍋、鉄釜を中心に、仏具なども生産し、幕末には大砲も鋳造している。ぼくが行った頃は、小規模な鋳物業は衰退過程にある中、伝統工芸品として鉄瓶・鉄鍋などを再生させようとしていた。ついでに平泉にも見物に行ったはずだが、あまり記憶に残っていない。高野長英が水沢の人だということは知らなかった。

「文化一年(1804)五月五日、高野長英は水沢で生まれた。父は後藤摠介実慶、五〇歳。母は美也、二四歳。長英(幼名 悦三郎)は実慶の三男である。長兄は後藤惣助実元で、その母は猪狩七左衛門の娘であった。この長兄は嘉永六年(1853)まで生きており、六六歳で亡くなった。次兄は直之進湛斎、この人は文政六年(1823)に江戸でなくなった。その次が長英である。弟は慶蔵と言い、天保八年(1837)に江戸でなくなった。四人の子のうち、長兄の惣助実元だけが、先妻の子であり、湛斎、長英、慶蔵の三人は、後妻美也の子である。

長英たちの母美也は、美代、幾代などとも呼ばれ、後藤とおなじ留守家臣高野元端の娘である。長英は後藤の家に生まれ、のちに高野の養子となったので、後藤・高野の両方の家をつつみこむ、留守家家臣の集団について書くことからはじめたい。

水沢町の景色を森口多里はこんなふうにえがく。

往還に沿うて長たらしく続く一本の道筋だけが町らしいので、所謂「ふんどし町」であった。

この町筋の東裏は屋並が少く、裏門から出れば稲田の向うを限る鉄道の土堤を越して東山の青い連らなりが眺望されるという町家も少くない。これとは反対に西裏の方は城内で、維新前は藩臣の家々が立ちならんでいたわけで、今でも何々小路が縦横についていて矢張りジョウネァと呼ばれている(『町の民俗』)。

城がなくなっても「城内」という呼び名がのこり、城下町としての家並に、市民が誇りをもっている。今日もなお水沢市の都市計画には、水沢家士会という旧留守家の家臣団の後裔がかなりの発言権をもっているという。

よそものの眼には、この水沢は伊達藩の一部としてうつり、制度としてはそうなのだが、水沢内部の眼をもって見れば、ここはかつての留守氏の領地である。水沢市で出している『観光水沢』(水沢市観光協会、1973年刊)は、全体が177ページのうち20ページ余りをさいて留守家にかかわる記事にあてているのを見ても、今では旧士族のわくをこえて水沢人共通のものとなった気位の高さが、留守という名に託されているように思える。

『観光水沢』によると、留守家は、藤原氏にはじまり、藤原道兼から数代をへて、甲州石和に住む伊沢氏となり、伊沢家景が、鎌倉幕府の平泉攻略以後この地方にのりこんで来て、幕府の代表として、葛西重生とともに奥州の統治をまかせられた。この時、留守所という役所がおかれたらしく、その職名を名のって伊沢氏は留守を苗字とするようになった。

この頃から東北では、葛西、留守、南部、伊達などの豪族が代々続いてゆくのだが、かれらの勢力には消長があった。「奥州余目記録」によると、正平一年(1346)のころには、豪族たちが奥州探題の前にあつまる時には、伊達、葛西、南部の三人は同輩としての位置につき、その上席に扉一つだけあけて留守氏がすわったという。ところが、足利将軍の軍勢が兄尊氏と弟直義との争いになった時、留守は弟直義の側について、兄尊氏派に敗れて南部に三年もあずけられることになり、この間に伊達が大いに力をのばし、それ以後、留守は伊達より一間半下にすわるようになったという。

その後、留守氏は伊達政宗の伯父にあたる政景を迎えて当主とした。豊臣秀吉から小田原役不参加の故をもって領地を没収されてから、政景は甥の伊達政宗に、臣下としてつかえることを誓って伊達一門となる。それ以後は、伊達という苗字を用い、四〇年ほど奥州各地の領土をわたり歩いたあとに、寛永六年(1629)に水沢を領土とするようになる。この時あたえられたのはわずか一万石である。水沢に入ってからは苗字は伊達氏であり、血統もまた伊達から何度も養子をもらいうけることによって伊達系となっているのだが、水沢人にとっては、殿様は依然として留守であり、留守(一万石)のほうが伊達(六二万石)よりも家格が高かったということが、この家が水沢に入ってから三五〇年間忘れられることなく語りつがれている。1973年に水沢家士会の人びとが市内の日高神社のそばに伊達宗利(水沢城主としての初代)の銅像を建てた時にも「留守宗利」の像としたし、水沢市立図書館の発行する古文書の復刻版も『留守家旧臣名簿』と題されている。

この気位の高さは、勢望の浮き沈みにもかかわらず、数百年にわたって「留守」家家臣団の結束を保って来た力であり、現実の無力にもかかわらず、天下を批判する理想においては人後に落ちない気風を水沢人の間につくった。血筋とも関係なく、武力や富ともちがう家名というものの思想的な影響力を考えざるを得ない。当時の系図を見てゆくとしばしば行きあたることで、実際には血筋はそこで切れている場合にも、そこに血筋を文字の上で書きこむことによってあらわれる、虚構としての血筋の思想である。

「元禄十年留守家臣知行目録」(菅原一雄所蔵)を坂野勝雄が解説したところによると、元禄一〇年(1697)の留守家の知行は1613貫584文と書いてある。この貫高を石高に換算すると一万六千百余石ということになり、水沢転封の時の一万石よりは六千百余石だけふえた勘定になる。一時は二万石に達していたのだが、またへらされて当時はこれだけになっていた。一万六000石の小さな世帯に、どれだけ家臣とその係累がいたかというと、

御下中惣人高

一、侍分 三百四人

一、寺社方 十一人

一、御台所衆 十五人

一、御不断衆 九十五人

一、坊主衆 六人

一、飯田御足軽 三十六人

一、福原御足軽 六十二人

一、西根御足軽 六十九人

一、御小人 三十一人

一、諸職人 二十四人

一、船方 七人

人頭七百四十八人

一、 惣人高四千二拾五人

男 二千三百三人

女 千七百二十二人

内

一、類族百六拾五人 内四人本人

内 男 九十三人 内三人本人同然

女 七十二人 内一人本人同然

右ハ元禄十年之改也

(水沢市立図書館『留守家旧臣名簿 第3集』1974年刊)

「留守領千六百拾参貫五百八拾四文」のうち、家臣にあたえる給料分は、「六百四拾五貫参百拾八文」とある。家中の者は、やとわれ人を含めて六六〇人であるから、その人数で給料総額をわると、一人あたり一貫弱ということになる。石高にして、10石弱というところである。一貫をもらっている侍は、留守の家中では平均というところらしい。

この家中の給料一覧表の中で、高野長英の生家の祖先にあたる後藤惣助は、「参貫六百四拾八文」をもらっており、平均よりだいぶ多い。ただし、この留守家臣団では、元禄一〇年(1697)においては最高の知行とりが一四貫一〇七文の花淵善兵衛であり、事績が一一貫九三四文の八幡正左衛門であるから、それほどの高給とりのいない均分した家中だと言える。

やがて長英がつぐことになる高野家の先祖はこの一覧表の中で、「一、五百五拾参文 高野助五郎」とあり、平均の約半分である。ただし、この目録につけられた註によると、高野家は先代まで一〇石とっていたのだが、その先代が留守村任について江戸にのぼり、高野佐渡守以来の血統がここで絶えたので、血統のないものが家をついだ時には減禄されるという規則によって、それまでの俸禄の半分の五石五斗三升(五五三文)とされたのだという。したがって、高野家は、本来は留守家中の平均の給料とりの身分と考えられる。坂本与市左衛門の弟で高野家のあとつぎとなったこの高野助五郎は、五石どりの身分ながら、能吏として認められていたらしく、藩財政をきりもりする出入役となった。

足軽のほうには、「福原御足軽」という組があり、総勢六二人、この人びとはかつて、後藤寿庵の福原館につかえた武士たちの子孫ではなかろうか。この中で、小頭の岩淵太右衛門は七一一文、おなじく小頭の五嶋利兵衛は五八五文で、高野助五郎よりよい給料をとっている。役なしの足軽では、市内という人が年輩で家族もちなのが五一〇文で、高野助五郎とおなじ。その次ぐらいから給料がさがって、与右衛門が四九一文、五郎作が四八八文というふうにつづき、末席の武右衛門が三〇〇文とあるから、このくらいが最低賃金ということになろう。それでも三〇〇文だから、高野助五郎とそれほど開きはない。

やはりこの家中は、気位高く、格式をやかましく言うものの、かなりなところで平等なあつかいを貫かざるを得ないほどに、わかちあう財源そのものが乏しかったと見られる。このことは、高野長英が幕府の御尋者になってからも、すでに長英は家中からぬけているものなので、彼についてはただ忘れるということとし、長英と血縁上のつながりのある人びと、除籍前に家系上のつながりのある人びとをも、登用するという処置にあらわれている。

慶応三年(1867)の「水沢御家中御知行高帳」によると長英の生家の当主後藤小三郎は三貫六四八文をもらって健在であり、長英がかつて養子となった高野家の当主高野玄斎は依然として「高五百五拾三文」の固定給であるけれども、「御扶持方壱人分、切米金半切、此直高五百弐拾壱文」と書きそえられている。

留守家中の知行の高が江戸時代の最後の年にいたるまで、貫とか文で記されていることは奇妙に感じられるかもしれない。飯沼次郎の『石高制の研究』(ミネルヴァ書房、1974年刊)によると、封建時代の武士の身分の格式を日本全国一律に定めていく基準は、石高制度にあり、各個人の外面的行動をきめるだけでなく、その行動の意思決定をする各個人の内面にまで入ってくる思想的影響力となる。この石高は、豊臣秀吉の検地によって全国にひろめられるのだが、それは一挙に秀吉の指示のとおりになったのではなく、日本の諸地方ですでに成立していた方式を秀吉が太閤となってから全国に命じたものである。石高制よりも古い単位に貫高制というものがあり、これは一定面積の作物への課税を貨幣によって指示したものである。

東北地方では、田地を計るのに刈高制が一般に行われていたので、一足とびにそれを石高にかえるのは困難で、ひとまず貫高でもって奥羽全域を統一しようと考えたためであろうという。

東北地方では、会津、米沢地方では天正、文禄年間に、津軽では文禄一年(1592)に、磐城では文禄四年に、秋田では慶長はじめに、南部では慶長元和のころに、石高制になった。しかし伊達領においては、明治にいたるまで貫高制をつづけた。日本全国で伊達領は例外として残ったことになる。

貫高制にしろ石高制にしろ、給料が家の当主に対して定められているという制度の影響は、武士たちの社会的性格をつくった。中村吉治は『武家の歴史』(岩波新書)で、土地所有者であった武家が禄米取になった時、すでに武家の本質はやぶれており、そのことが武家がたいした抵抗もせずに明治10年代で消えたことを説明すると言っている。

高野長英は、貫高制に規定された水沢領内の武士の暮らしから離れて、やがては貫高制とか石高制を全体として見すえる境涯に自分をおくようになる。」鶴見俊輔『評伝 高野長英1804-50』藤原書店、2007.pp.62-70.

江戸時代の一万石の城下町での生活がどういうものか、ぼくはただ想像するほかない。武士といっても30石程度では贅沢するほどの経済的余裕はなく、つつましいものだったようだが、身分制は基本だから殿様に仕えるための細かな規則に縛られ、家中600人ほどの藩士はみな知り会いだった。婚姻関係も多くはその狭い集団の中で行われていた。家を存続することが何より大事だから、跡継ぎの男子がいなければ一族中の次男三男から有望な子を養子にしておくのは当たり前だった。長英もそういう秩序の中で、生家の後藤家から高野家に養子に行った。

前にもちょっと書いたかもしれないが、ぼくの小学校の同期に「高野クン」という子がいて、軽い知的障害があったらしく友達同士で遊ぶ時、ちょっと変わった反応をするので「あいつバカだ」といわれていた。でも、ある時先生が言ったのだか、誰かが言ったのだか覚えていないが、高野クンは高野長英という有名な人の子孫だと聞いた。気になって図書館で歴史の本を開いてみたら、高野長英の肖像画があって、なんと「高野クン」そっくりなのだ。ぼくは彼が間違いなく江戸時代の蘭学者の血を引いていると確信した。しかし、その時は高野長英が何をした人か何も知らなかったし、ただ、『戊戌夢物語』という本を書いたのを咎められて幕府に処刑されたとあって、何か恐ろしいものを感じた。

B.学校に行かない方が充実した人生を生きられる?

50年ほど前の人びとの生活は、考えてみると今とはだいぶ違っていたなあ、と思う。ぼくの小学生のころだが、大人たちは戦後の貧しさから抜け出そうと日々の生活に努めて明け暮れていたが、まだ親たちの記憶にある大戦争の悲劇に比べれば、ずいぶんと明るく未来に希望をもっていたような気がする。ぼくら子どもは、学校が終わるとそこここにあった空き地や原っぱで、みんなでチャンバラごっこや相撲、男子はメンコ、女子はゴム段などをして夕暮れまで遊んだ。そろばん塾にはちょっと通ったが、学習塾なんてなかった。ぼくはこっそりピアノを習っていたが、友だちには恥ずかしくて内緒にしていた。ときにはケンカで取っ組み合ったり殴ったりしたが、上級生が様子を見ていてちゃんと収めてくれた。小学校の先生も放課後に校庭で野球をやってくれて、ぼくは球技が苦手だったけれど、悪い思い出はない。

ぼくの育った所は、東京の焼け跡闇市から発展した賑やかな繁華街だったけれど、まだ空き地の樹木や草原にはセミやコオロギが鳴き、蝶やトンボが飛んでいた。夏は蚊取り線香を焚き蚊帳を吊り、冬は隙間風の木造家屋に炬燵と石油ストーブで暖をとった。テレビはまだお金持ちの家にしかなかった。そういう生活が今から思えば、ひどく穏やかで幸福なコミュニティだった気がしてくる。やがてあの物質的な豊かさに目がくらむような高度経済成長がやってくるなど、誰もが自動車を運転し、冷蔵庫やステレオやクーラーが手に入る時代がくるなど考えていなかった。だからぼくたちは目も頭もくらくらと酔ってしまったのだ。そして、学校に行って勉強することが、いわばこの豊かな世界に参加する唯一の関門になり、そこで競争に勝ち抜くことが子どもにとって第一の目標になる時代が近づいていたのだが、ぼくらはそのことに無頓着だったし、親たちも自分のことに忙しくそこまで考えていなかった、と思う。それから半世紀、事態はまったく変わっている。

イタリアの経済学者、ステファノ・バルトリーニは、物質的豊かさに対して関係の豊かさを提起している。

「バルトリーニ(以下B) 私が子どもだったころ、私の両親は孤立していませんでした。家の隣近所には、子育てに関して相談できる相手がいました。私の両親は他の親に相談し、助言を受けていました。彼らは独りぼっちではなかったのです。また、子どもの状況が悪くなる可能性も低かった。子どもたちは一人一人、コミュニティの中で社会関係を築いていました。道端で一緒に遊ぶ仲間がいました。親とは独立した社会関係を持ってました。

しかし今日では、子どもは家で過ごし、彼らが享受する関係性は親との関係にますます依存しています。例えば、そのような状況で両親が喧嘩したとして、その影響が子どもに与える影響は、一世代前の子どもたちよりもずっと大きいでしょう。子どもに対する親の影響が相対的に大きくなっていることは、親にとっても重荷になっています。

この状況を変えるにはどうすればよいでしょうか。ヨーロッパでは状況は改善しつつあります。最近の若い親は子どもに対してあまり権威的な態度をとらなくなっています。そして子どもは両親に対して、より協調的になっています。しかし、まだまだマイナスの側面の方が大きいことは否めません。わたしたちは、親の子どもに対する態度に関して文化的変革を起こさなければなりません。現代の親は働きすぎで、子どもと過ごす時間がありません。子どもたちのために多くの自由時間、自由な空間、コミュニティを創ることが必要です。

中野(以下N) 孤独を感じている親は、経済成長イデオロギーの影響を強く受けているともいえますね。

私の講義を受講する学生は、脱成長/ポスト成長という考えに興味を示しています。なぜかと尋ねると、多くは、自分たちの親がいつも仕事で忙しく、家庭生活を後回しにしており、幸せな生き方をしていないからだ、と答えます。親と同じ人生を送りたくないという感覚がある。特に女子学生がそうですね。

少なくとも私の学生を見る限りでは、若い世代の中では価値観の転換が起こっているような気がします。彼ら・彼女たちは食や農業、環境問題やコミュニティ・デザインに対する関心が高いです。一部の学生はとても活動的で、学食に地産地消メニューを取り入れたり、市民電力など再生エネルギー導入の現場を見に行ったりするなど、地域の中で循環する経済活動に携わったりしています。

高度経済成長期以降、熾烈な受験競争を勝ち抜いて良い大学に入り、良い企業に就職して、十分な所得を稼いで安定した生活を送ることが社会の常識となっていました。けれども、学生を見ていると、もっと別のところに人生や社会の目標を見出すようになっていると思います。今話したような、ローカルな生活づくりへの参加がそうですね。

学生たちのローカル志向は、現在世界各地で展開しているコミュニティづくりの動きと共鳴していますね。現代のコミュニティづくりが目指しているのは、経済の再ローカル化です。食の地産地消や再生可能エネルギーの導入を奨めたり、空き家をカフェや食堂にリノベーションして、小規模のコミュニティ・ビジネスを立ち上げたりなど。多国籍企業ばかりを利するグローバル経済とは別の位相に地域循環型経済を創って、自分たちの暮らしの場を自分たち自身でデザインしていこうという取り組みです。これは素晴らしいソーシャル・イノベーションです。

イタリアでもそうでしょう。最近、スローフード運動の創始者カルロ・ペトローニの対談集を読んだのですが、その中で彼も、興味深いエピソードを語っています。「ある時、知り合いの新聞社の編集長が電話で相談してきた。高校を卒業した甥っ子が、大学に行かずにパン職人になりたいと言っている。家族は皆インテリ階級で、父親は医者だ。皆、甥っ子の決断に戸惑っていると。けれども、この子は明確なビジョンをもっていたので、私は友人の編集長に『心配はいらない』と答えた。このように多くの若者が古い価値観や常識を投げ棄てて、生活に対する新しいアプローチを選択するようになっている」と。

それゆえに、親世代と意思疎通の問題も生じるようです。私の学生は両親に脱成長のことを話しても、理解を得られないことが多いそうです。イタリアでは、そのような世代間のコミュニケーション・ブレイクダウンはありますか。

B イタリアでも同じですが、少し違う点もあります。イタリアの若者が抱える大きな問題は、経済的に成功してお金を稼がなければならないと、親からプレッシャーを受けている点です。日本と同様、経済成長イデオロギーの影響とも見えますが、日本の場合それは親からだけでなく、社会全体の同調圧力として現れているように思われます。イタリアと日本ではこの点が違うと思います。

いずれにせよ、このような状況において若者は人生の参照点を失います。彼らは、経済的に成功してお金を稼がなければならない理由がわかりません。わたしたちは飢餓に苦しむことのない社会に暮らしています。しかし、経済成長を追求するのとは別の文化や人生の意味を持っていません。イタリアではこの点が大問題となっています。わたしたちは若者に生きる意味を与えることができなくなっています。イタリアの若者は、自分たちの親が働きすぎで、孤独を感じており、幸せでないことに気づいています。だから、親と同じような人生を歩まなければならない理由がわからないのです。このようにして多くの若者が希望を持てずにいますが、親世代やそれよりも年配の世代は、これを「若者の問題」だと考えています。実際には親世代の問題なのに。

N 2017年11月に、経済アナリストのヘレナ・ノーバーグ=ホッジが日本を訪れ、「しあわせの経済」世界フォーラムを開催しました。基調講演で彼女は、つながり(関係)の再生の重要性について三つの側面から説明してくれました。

一つ目が、コミュニティの中の人と人のつながりです。これは社会関係資本を豊かにする点から重要である。二つ目は人と自然とのつながり。自然の生命循環と調和した生活を送ることの大切さが強調されました。

最後に彼女が強調したのが、世代間のつながりでした。私たちの祖父母やもっと前の世代は、自然との共生やコミュニティの調和を可能にする生活の知恵をもっています。そのような持続可能な生活術を次世代に残していくためにも、世代間のつながりが必要だと。しかし、先ほどから話題になっている現状を鑑みると、親世代とのつながりを再生するのは難しく思えますね。

B その通りです。ここまで述べてきた労働環境の悪さが、それに拍車をかけます。自由時間が欠乏していること、親が幸せを感じていないこと、にもかかわらず子どもに対して生きかたを説教すること。

古い世代は、若い世代との関係を再構築すべきです。彼らは自分たちが正しいと思って選んだ生き方が、本当に良い生き方を導いているのかどうか問い直すべきです。子どもたちがどうして希望を失っているのかと問うてはなりません。

N 労働時間の減少は役に立つと思いますか。

B もちろん。しかし、それだけでは不十分です。わたしたちには新しい文化、子育て文化の変革が必要です。

今から私見を述べますが、極端な意見なので正しいことかどうか、わかりません。個人的には、子どもを学校制度の中で教育すべきではないと思います。

N 私もその意見に共感します。実際、同世代の友人の中には、子どもを学校に通わせず、家庭で教育することを考えている人もいます。

B ヨーロッパでも多くの人がそのように思い始めています。とても興味深い実践があります。隣近所の親が集まって、子どもを自分たちで教育するのです。子どもたちは学校には通いません。

確かに学校教育制度は素晴らしい側面があります。様々な子どもたちが一緒になって、楽しい時間をすごし、関係を築き、社交のスキルを学ぶ。これは素晴らしいことです。しかし、実際に学校教育でなされていることは、認知能力に極端な焦点を当てた、過度な競争を強いる学びなのです。

N 私は日本の西南の小さなコミュニティで生まれ育ちました。そこでは学校の外で様々な関係(人間関係、自然との関係)を学ぶことができました。自分の人生を振り返った時、学校の外で、自由に遊びながら学んだことのほうが大いに役立っています。幼少期の生活経験が身体感覚として残っていて、私の思考の基礎として常に働いています。特に触覚や嗅覚、聴覚や平衡感覚は故郷の豊かな自然環境の中で培われたのですが、それが私の理論的思考を「ちょうどよい」範囲で上手く機能させる「物指し」となっています。

しかし、学校の外でのインフォーマルな学びの場は、現在の日本ではだんだんと無くなってきています。多くの子どもたちは、学校以外にも塾に通い、外で自由に遊ぶ時間が無くなっています。最初は大学受験対策だった塾は、もはや小学校受験のために幼稚園児が通う場所です。

B 本当ですか?では、生徒は学校で一日を過ごした後、夕方から夜にかけて塾で勉強するのですか?日本人はそんなに若い時から働きすぎで、競争ばかりしているのですね。ある意味、これはとてもすごいアイデアだ(笑)。

それも、学校教育制度の中ですべてを学ばなければならない、だから学校で多くの時間を過ごさねばならない、という馬鹿げた発想の産物ですね。現代社会は、経験の不足した過剰に教育された子どもを生み出しています。そのような子どもが将来どのような人生を送るようになるでしょうか。幸せを感じられない、働きすぎの人生です。」対談・ステファーノ・バルトリーニ×中野佳裕「社会のバランスをとりもどす」(岩波書店『世界』2019.2)pp.142-146.

大学で若い学生に接するという仕事を続けてきて、ときどき思うのだが、ぼくが大学生になるまでに暮らしてきた現実と、今の学生が大学生になるまでに過してきた現実は、おそらくだいぶ違うだろうということだ。それは時代が違うのだから当たり前といえば当たり前なのだが、できるだけ公平にみて、ぼくの子ども時代に比べて彼ら彼女らの子ども時代は、とっても窮屈で強迫的な、真面目に生きようとする子ほどストレスフルな日々になるような、息苦しさを経験しているのかな、と思うことがある。そのような環境をぼくたち大人が作ってしまったのだとすれば、罪深いことだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます