A.20世紀の美術の先導者

今ちょうど、上野の国立博物館で「マルセル・デュシャン展」が開催されている(12月9日まで)。だからというわけではないが、この小林康夫氏の表象文化論講義も、20世紀に入ってキュビスムに続いてデュシャン(Marcel Duchamp、1887年7月 - 1968年10月)の作品をとりあげるのだが、ピカソやマチスといった画家たちとちがって、晩年まで多くの作品を書き続けた人ではない。80歳過ぎまで生きた生涯で、画家として作品を描いたのは30歳前半までで、あとはいわゆる絵画の制作はせず、絵を描くという行為を放棄した。フランス生まれだが、やがてニューヨークに移ってアメリカに帰化した。

「ピエール・カバンヌ――あなたはキャサリン・ドライヤーに、こう言ったことがあります。『階段を降りる裸体』のイメージが浮かんだとき、あなたはそれが〈自然主義への隷属を永久に断ち切るであろう‥‥‥〉ことを理解していた、と。

マルセル・デュシャン――ええ。それは1954年頃のことだったと思います。私は、人が飛行機を空に飛ばそうとするような時代には、静物を描いたりしないということを説明したのです。ある与えられた時間内でのフォルムの運動は、われわれを不可避的に幾何学と数学に誘います。それは機械をつくるときと同じことです。(‥‥‥)」 (マルセル・デュシャン/ピエール・カバンヌ『デュシャンは語る』岩佐鉄男・小林康夫訳、ちくま学芸文庫、1999年)

「マリネッテイの「未来派宣言」は、はじめはミラノで発行されたかれ自身の詩集の序文だったものが、その一月余後のフランスの新聞『ル・フィガロ』紙に掲載されることで大きな反響を得ていたのです。未来派の絵画の展覧会がミラノで開かれたのは1911年4月。それが1912年2月にパリの画廊に回ることになるのですが、じつはその間に、ボッチョーニとその友人たちは2週間のパリ旅行に行って、当然のことながらキュビスムを知り、その影響のもとで作品を描き直したりもするのです。そしてこのパリの展覧会が、そのままロンドン、ベルリン、ブリュッセルに巡回する。そしてその多くの作品がある銀行家によって買い取られ、そのコレクションが今度は、ハンブルグ、アムステルダム、デン・ハーグ、ミュンヘン、ウィーン、ブダペスト、フランクフルト、ブレスラウ、チュ-リッヒ、ドレスデン、さらには海を渡ってシカゴでも展示されるというように、世界へと広まっていく。

ついでにここで一言付け加えておくと、われわれは多くの場合、画家のもとで作品が生まれる事態に関心を寄せます。しかし、どんな作品も、それを受け入れ、享受し、しかも現実的には相当の金額のお金を払ってそれを買い求める人たちがいなければ、作品は歴史に残らない。作品の制作と美術品のコレクションのあいだには、マーケットというものがある。われわれは「作品がいいから残ったのだ」、と考えるのだけれど、それは歴史をすでに固定したものと考える後付けの論理にすぎません。われわれはつねに、「想像の歴史」とともに「受容の歴史」も考えていなければならない。未来派の展覧会についての上記の記述は、わたしはニコス・スタンゴスの『20世紀美術』に依っているのですが、ベルリンに巡回したこの展覧会出品作の35点のうち24点を購入したというこの「ある銀行家」がどういう人なのか詳らかにはしませんが、ピカソやブラックを発見して支えたパリの画廊主のダニエル=ヘンリー・カーンワイラーのように、この銀行家がいなければ、「絵画の歴史」はまったく別のものになっていたかもしれないのです。さて、われわれは、絵画によって「運動」を描くという挑戦に潜む根本的なアポリアを示唆し、かつ未来派がその段階ではキュビスムの方法を知らないでいることを指摘しました。しかし、キュビスムの方法はそれ自体としては、「運動」を描くものではなく、むしろ動かない静物を多数の視点、あるいは多数の面によって一度、分解し、それを再構成するというものでした。とすれば、それを、「運動」を絵画化する方法へと変換することが必要になる。未来派の誕生とまったく同じ時期に、パリで、その問題に取り組んでいたのが、デュシャンです。冒頭に掲げた対話のなかでも、ピエール・カバンヌは、デュシャンの試みが未来派の影響下にあったのではないか、と尋ねるのですが、デュシャンは否定している。実際、未来派の「運動」の理念が「都市」や「群衆」を中心とした政治的な色彩を帯びたものであったのに対して、デュシャンの関心は、純粋に知的なものであったように思われます。

では、「運動」についての、デュシャン的方法の出発点となる作品とはどのようなものだったか。1911年に描かれた《ドゥルシネーアの肖像》を見てみましょう。

ドゥルシネーアとは、あのセルバンテスのドン・キホーテが、騎士ならば姫に思いをかけなければならないと恋することにきめた女性の名前です。デュシャンのことだ、このDulcinéaという綴りのなかに「ciné」、つまり映画(cinéma)にもつながる「運動」(ciné-)を読んでいたのかもしれませんが、いずれにしても画家の発言によれば、パリのヌイイの近くに住んでいて、犬を連れて散歩しているのをよく見かけただけの女性ということになっている。帽子を被った、少し気取ったその同じ女性の姿が五つ重ね合わされている画面と言いましょうか。左上から右下に降りるように動く姿が三つ、逆に左にやや昇るように動いていく姿が二つ。バッラの作品とは違って、ここでは、女性の身体と画面とが一見するとキュビスム的構成原理に似た仕方で処理されているために、見る者は視点をどう定めていいのか、よくわからない。しかし、これで「運動」が捉えられたのか、と言えば、そうだと明言はできないでしょう。

それよりもこの作品で注目するべきは、女性の五つの姿が全部異なることでしょう。つまり、奇妙なことに、帽子は同じなのに、ドゥルシネーアの衣服は同じではない。左上が出発点とすれば、彼女は、次々と上着を脱ぎ、下着姿になり、最後の左下の姿に至っては、少なくとも胸をはだけているように見えるのです。言い換えれば、彼女が運動しているというより、彼女は、画家そして見る者の「欲望」に応じて、少しずつ脱衣し、裸になっていくように描かれている。もちろん、これは、後の《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》や、さらには《遺作》と呼ばれる《(1)落下する水、(2)照明用ガスが与えられたとせよ》における、「見ること」の欲望そのものを作品の中に取り込むデュシャンの仕掛けを知っている視点からの読解なのですが、つまり、ある意味では自分とは完全に無関係なこの女性ドゥルシネーアへのほとんど窃視的な欲望、つまり「無関心」に裏打ちされた「欲望」という二重性こそが、デュシャンというアーティストの作品創造の原点であるように思われてくるということ。実際、ドゥルシネーアの連続像は、まるで《遺作》の「覗き穴」にも似た、画面前面の大きなV字型の切り込みを通して覗かれているようにも思われるのです。

同じ年にデュシャンは《階段を降りる裸体No.1》を描き、それをさらに過激に発展させて翌年に《階段を降りる裸体No.2》を描きます。伝統的には、寝ているか立っているかであった裸体に階段を降りるという運動を与えて、その運動を描こうというわけでしょうが、《ドゥルシネーアの肖像》においては、われわれの眼はそれでもそこに女性の身体や裸体を認知することができたのに、この裸体はそうではない。それが女なのか男なのかすらもはや確かではありません。だが、女か男かわからない裸体などというのは、ほとんど語義矛盾ではないのか。なにしろ、これまでの講義でも指摘してきたように、裸体は、西欧絵画にとっては、たんなる表象されるべき一対象なのではなく、「美」そのものであるような特権的な存在、ほとんど絵画そのものの存在証明でもあるのです。その裸体に「運動」を持ち込むことによって、デュシャンは、「裸体」そのものを解体してしまう。つまり、「裸体」を、何やら誰も見たことのないある種の「機械のようなもの」に解体してしまうのです。

すなわち、この作品の眼目は、「運動する裸体を描く」ことにあるのではなく、連続写真の様相を取り入れた「運動」の表象を通じて、「裸体」という西欧絵画の中心的理念を、その有機性と対極にあるような、無機的に運動する「機械状のもの」へとディコンストラクションするところにある。つまり、「裸体」に対する徹底した「無関心」です。それが、西欧絵画の第一原理であった「裸体」という理想的な「美」への執着ないしは欲望を、絵画の内部で、批判的に解体してしまうのです。これは、言うまでもなく、いわゆるアイロニー(皮肉)の戦略。デュシャンは「美」にアイロニーを持ち込む。デュシャンは言う、「あなたたちは結局、『美』という表象のもとに、「裸体」を欲望しているだけなんですよ。そして、あなたたちが見ることを欲望する『裸体』とは、表象として停止しているのでないとすれば、つまり現実に運動しているとしたら、それは、こんなものなんですよ、そう、不完全な『機械』の断片の寄せ集めですね」とかなんとかとかなんとか。言い換えれば、表象は本質的な何かを表象しているのではなく、何かを隠している「仮面」(アイロニーの原義ですね)にすぎないのではないか。デュシャンは、西欧絵画を支えてきた下部構造ともいうべき欲望の構造に、こうしてはじめて「アイロニー」のメスを入れるのです。

だとしたら、《階段を降りる裸体No.2》を前にするとき、ひとは、みずからの絵画への態度そのものを問われていることになります。この作品を、何でもいいのだが、アングルの《泉》を前にしたときのように、見ることはできない。これは、ある意味では、ほとんど絵を見る人の「欲望」を、そして絵画そのものを、アイロニカルに揶揄しているからです。とすれば、この作品が出品されたアンデパンダン展で、他の画家たちが、「これは反キュビスム的だ」という理由をつけて批判したのも必然であったのかもしれない。批判を受けてデュシャンは、作品を撤回します。」小林康夫『絵画の冒険 表象文化論講義』東京大学出版会、2016.pp.253-258.

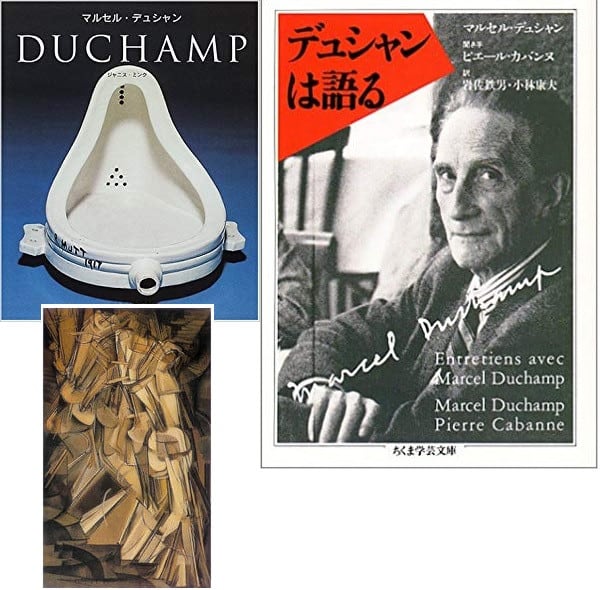

デュシャンといえば、「レディ・メイド」と称する既製品(または既製品に少し手を加えたもの)による作品が有名で、1917年、「ニューヨーク・アンデパンダン展」における『噴水(泉(男子用小便器に「リチャード・マット (R. Mutt)」という署名をした作品))』が物議を醸した。その後、『彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも』という通称「大ガラス」と呼ばれるガラスを支持体とした作品の制作をはじめたが、未完のまま1923年に放棄し、ほとんど「芸術家」らしい仕事をせずチェスに没頭していたというユニークさが伝説化している。確かに、世界の美術の中心が、第二次大戦後ヨーロッパ、とくにパリからニューヨークに移動したとき、それまでの西欧絵画がやってきたことをそっくりひっくりかえすような、革命的なコンセプトを出していたのは、デュシャンだったろうし、その後の20世紀美術はそっちの方向に走って行ったのだから。すべては後付けになるにしても、そのデュシャンが出発点で何を考えていたかは、考えておく必要がある。

B.あっちの事情、こっちの事情

「不幸な関係」というものは、はじめは偶然の行きがかりや思い込みの踏み外しやらといったことから、取り返しのつかない出来事が続き、それに感情的憎悪や悪意がまとわりつく。隣国同士の抜き差しならぬ関係で、「不幸な関係」が続くと、むやみな対立はやめて仲良くしようといっても、過去の痛苦の記憶がそれを許さない。日本と朝鮮半島の関係は、16世紀末の秀吉の武力侵攻があったにもかかわらず、鎖国の江戸時代は比較的良好な関係にあり、むしろ日本の知識階級は儒教文化の朝鮮に文化的思想的な敬意を抱いていた。ところが、明治維新で西洋文明を追いかけた日本はしだいに朝鮮や中国を劣等国とみなしはじめ、ついに1910年朝鮮併合を行って植民地にしてしまった。それから35年間の日本統治時代をどう見るか、歴史研究は必要だが、現実政治ではつねに支配者としての日本がやったことが問われ、敗戦で独立した後も、南北に別れて戦争状態にあったこの民族の「まことに不幸な20世紀」について、日本人は思い出したくない記憶、いやすでに個人体験として植民地朝鮮の記憶を持たない人が大部分になっている。

戦争末期、戦争遂行で不足する労働力を補うために、朝鮮半島から強制的に各地の炭鉱や工場などに「徴用工」を集めて働かせたという事実がある。この人たちに損害賠償を日本企業に求める判決を韓国大法院が出したというニュースについて、専門家3人のインタビューがあった。日本政府は1965年の国交回復を実現した日韓条約で、この賠償問題は解決済みという見解を繰り返している。

「元徴用工判決を考える:韓国大法院(最高裁)が日本企業に対し、元徴用工への損害賠償を命じた。日本政府は「解決済みだ」と判決を批判する。どう考えればいいのか、専門家に聞いた。

■動員の実態まずみること:近代史研究家 竹内康人さん

朝鮮人の労務動員について阿部首相は国会で「募集」「官斡旋」「徴用」があるが、韓国大法院判決の原告は、募集に応じたものであり、徴用工ではなく「旧朝鮮半島出身労働者」の問題、と説明しました。強制ではなく、自らの意思で働いたとしたいのでしょうが、それは事実に反します。

日中戦争が始まると、日本政府は1939年、総力戦をめざし炭鉱や工場などへの労務動員計画を立てました。日本の植民地だった朝鮮からは、同年から政府の承認による募集で、42年からは朝鮮総督府が積極的に関与する官斡旋で、44年からは国民徴用令を発動し、動員がなされました。

必要なのは、動員の実態をみることです。国策による動員であり、割り当て人員を確保するため、初期の段階から行政や警察が関与しました。官斡旋では「略奪的拉致」と記す報告もあり、執拗な人集めが行われたのです。

今回の原告のように、2年間訓練を受ければ技術を習得できるなどと甘い言葉で誘われた人もいます。植民地での皇民化政策は、日本の戦時動員に積極的に応じるよう、他民族の内面を操りました。その強制性を理解すべきです。

さらに日本政府が特定の鉱山や工場を軍需会社に指定し、そこの労働者を徴用扱いする「現員徴用」というやり方もありました。旧日本製鉄も指定されており、原告も現員徴用されました。募集や官斡旋で動員されても、職場から離脱できず、さらに任期を延長された人もいます。

旧内務省の「労務動員関係朝鮮人移住状況調」などによれば、朝鮮からの動員は約80万人です。動員先は、炭鉱など危険な現場が多かったのです。逃亡を防ぐために賃金の多くは強制貯金されました。警察や、協和会という統制組織によって監視され、逃げれば指名手配され、見つかれば逮捕されました。募集という言葉からイメージされる自由な労働者では、決してありません。

こうしたことを考えれば、いずれも戦争遂行のための「強制動員」と呼ぶべきです。安倍首相の説明は、これまでの歴史研究で明らかになった事実を無視し、歴史をゆがめるものです。

韓国では日本企業を相手取った同様の裁判があります。大法院で「強制動員慰謝料請求権」が確定したことを踏まえ、日本政府と企業は、韓国側と協力して基金をつくるなど、包括的な解決に踏み出すべきです。

不法な植民地支配によって労働を強制したことを認め、真相を明らかにし、被害者の尊厳を回復し、次世代に真実を伝えることが大切です。 (聞き手・桜井泉)

■ 人権の視点は国際的潮流:同志社大学教授 太田 修さん

日韓請求権協定は、植民地支配の責任を不問に付したサンフランシスコ講和条約の枠組みのもと、請求権問題を経済協力で政治的に処理した条約です。これに対し、戦時に重大な人権侵害を受けた被害者が個人として直接救済を求める動きが、1990年代以降に出てきました。

韓国の強制動員被害者(元徴用工)らが日本で提訴した裁判は「請求権協定で解決済み」との主張に阻まれ、企業に対する賠償請求は2007年までに最高裁で退けられました。協定の交渉過程を検証しようと外交文書開示を求める訴訟が韓国で起こされ、05年以降、韓国側3万6千㌻、日本側約6万㌻が公開されました。文書を分析した結果、私は日本側の姿勢には「過去の克服」の観点から問題が三つあったと考えています。

1910年の日本による韓国併合に始まる植民地支配は「適法かつ正当だった」との前提で臨み、被害を与えた責任を認めなかったこと。過去への償いを回避するため、請求権問題を経済協力で処理したこと。植民地支配や戦争で人権を侵害された被害者の声を受け止めず、条約によって「解決」としたことです。

請求権協定が「完全かつ最終的な解決」をうたったのも、冷戦下で日韓ともに経済開発優先だったことが背景にあります。強制動員被害者の声は韓国の軍事独裁政権に抑え込まれ、「過去の克服」はなされなかったのです。

ただ「解決済み」論を基本としていた韓国側は2005年、当時の廬武鉉政権が日韓会談文書の公開を受けて「日本政府や軍が関与した反人道的不法行為は、請求権協定で解決したとはみなせない」と表明。元「慰安婦」やサハリン残留韓国人、在韓被爆者を協定の対象外としたのです。強制動員被害者(元徴用工)をめぐっては12年、大法院判決が「日本の判決は強制動員を不法とみる韓国憲法と衝突する」として日本の確定判決の効力を否定。今回の判決もその延長上にあります。

韓国政府や司法の変化は、植民地支配や侵略戦争の責任を問う考え方に加え、被害者の人権や尊厳回復を求める声の高まりを受けたものです。

国家間の条約で個人の請求権を一方的に消滅させることはできないとして、人権、人道の観点で強制動員問題の解決を目指す取り組みは国際的潮流でもあります。ナチス統治下の強制労働被害者に補償するためドイツ政府と企業が財団を設けました。日本企業も、鹿島や西松建設などが中国人強制連行被害者と和解して基金がつくられています。

「解決済み」と言い続けても問題は解決しません。日本政府や企業は個人の被害に向き合い、国際基準にかなった過去の克服をめざす姿勢が求められていると思います。 (聞き手 編集委員・北野隆一)

■ 日韓関係の枠組み壊すな:静岡県立大学准教授 奥薗 秀樹さん

大法院が賠償請求を認めたこと自体は、2012年5月に高裁に差し戻した経緯からしても想定の範囲内でした。ただ、判決を詳しく読むと、韓国司法が一歩踏み出したという印象を受けます。

差し戻し判決とその後のソウル高裁判決は非常に慎重な言い方でした。1965年の請求権協定が、植民地支配の不法性について日韓双方の見解が平行線のまま結ばれた中で、植民地支配と直結した不法行為である強制動員の損害賠償を求める権利が消滅したとは考えにくいという論理です。だが今回は、日本の植民地支配の訃報性を前提とした日本企業の反人道的不法行為に対する慰謝料請求権は、請求権協定の対象にならないと明確に述べている。この論理だとあらゆることが慰謝料請求の対象になりかねません。

大法院が一歩踏み出した背景の一つには、文在寅政権が前大統領の弾劾と罷免という特異な過程を経て成立し、「積弊清算」、山積した過去の弊害の清算を看板に掲げていることがあります。政治の流れの中での判決となった側面があることは否定できません。

しかし、より大きいのは、韓国の司法の特性です。朴正煕など軍出身の大統領の下では司法が統治の道具として使われ、国民からまったく信用されませんでした。87年の民主化後、司法は過去の反省から、政府にできない社会正義を実現する砦になるという強い使命感を抱くようになります。世論に左右されやすく「憲法の上に国民感情がある」と揶揄されるのも、国民の側に立つ意識が強いためです。今回の判決にも、その使命感が色濃く出ていると思います。

日韓国交正常化による「65年体制」は、韓国併合が合法か違法かは平行線のまま、現実的対応をしました。判決はそのあいまいさを放置せず、正すことを求めているようにも映るだけに、65年体制を崩しかねないリスクを伴います。

とはいえ、現時点までの日本政府の対応は少し行きすぎに見えます。「完全かつ最終的に解決済み」の一点ばりでは韓国世論を刺激し、韓国政府の選択肢を狭めてしまう。日本の立場は、請求権協定で個人請求権は消滅しないが、外交保護権を互いに放棄している以上、個人の請求に国として対応できないというものです。それをきちんと説明し、理解を求めるべきでしょう。

韓国の李洛淵首相は「諸般の要素を総合的に考慮して」対処すると表明しました。対日関係を破綻させないという意思の表れだと思います。日本は騒ぎすぎず、韓国政府の出方を待つべきです。

65年体制では、摩擦はあったにせよ、得られた成果も大きかった。その枠組みを壊すべきではありません。両国首脳の政治的決断と国内を説得する指導力が求められます。 (聞き手・編集委員・尾沢智史)」朝日新聞2018年11月23日朝刊15面、オピニオン欄「耕論」

これは韓国内の旧政権への清算の一面、という内部的要因もありそうなので、日本は政府間の外交交渉、あるいは民間も含む現実的な解決をすすめる努力をするだろうとは思うが、慰安婦問題で顕著なように、韓国でも日本でも感情的な反発が熱を帯びてしまう惧れがある。日本への憎悪に燃える韓国のなかの感情的運動家は、日本に賠償請求をするよう圧力をかけろと韓国政府に迫るだろうし、日本では韓国大嫌いのネトウヨたちが、「また滅茶苦茶ないいがかりをつけるアホども」と騒ぐことは予想される。どっちも不毛で、何の解決にもならないどころか、火に油を注ぐだけだ。

ただ、今思い出すのだが、ぼくは高校生の時に「日韓条約反対!」のデモに参加していた。日韓条約がどういう意味を持っていたのか、よく理解していたわけではなかった。反共防衛(共産主義の侵略を防ぐ)のために日本と韓国が手を結んでアメリカ側に協力する条約は、韓国の軍事政権と日本の保守政権の利害だけを優先したものだと気に入らなかっただけだ。植民地支配の後始末とか、朝鮮民族の歴史とかを考えたわけではなかった。ある意味でぼくたちは、そういう面倒くさいことには目をつぶって棚上げにしてきた。とりあえず日本も韓国も経済成長すれば、過去は忘れてうまくいくよねと楽観し、実際そうやって経済成長を達成してなんだか昔のことはいいじゃない、と日本人は思ったのだ。しかし、朝鮮半島の人たちは、そこからむしろ自分たちが日本人に何をされたかを考えたのだ。このギャップは埋める必要がある。

今ちょうど、上野の国立博物館で「マルセル・デュシャン展」が開催されている(12月9日まで)。だからというわけではないが、この小林康夫氏の表象文化論講義も、20世紀に入ってキュビスムに続いてデュシャン(Marcel Duchamp、1887年7月 - 1968年10月)の作品をとりあげるのだが、ピカソやマチスといった画家たちとちがって、晩年まで多くの作品を書き続けた人ではない。80歳過ぎまで生きた生涯で、画家として作品を描いたのは30歳前半までで、あとはいわゆる絵画の制作はせず、絵を描くという行為を放棄した。フランス生まれだが、やがてニューヨークに移ってアメリカに帰化した。

「ピエール・カバンヌ――あなたはキャサリン・ドライヤーに、こう言ったことがあります。『階段を降りる裸体』のイメージが浮かんだとき、あなたはそれが〈自然主義への隷属を永久に断ち切るであろう‥‥‥〉ことを理解していた、と。

マルセル・デュシャン――ええ。それは1954年頃のことだったと思います。私は、人が飛行機を空に飛ばそうとするような時代には、静物を描いたりしないということを説明したのです。ある与えられた時間内でのフォルムの運動は、われわれを不可避的に幾何学と数学に誘います。それは機械をつくるときと同じことです。(‥‥‥)」 (マルセル・デュシャン/ピエール・カバンヌ『デュシャンは語る』岩佐鉄男・小林康夫訳、ちくま学芸文庫、1999年)

「マリネッテイの「未来派宣言」は、はじめはミラノで発行されたかれ自身の詩集の序文だったものが、その一月余後のフランスの新聞『ル・フィガロ』紙に掲載されることで大きな反響を得ていたのです。未来派の絵画の展覧会がミラノで開かれたのは1911年4月。それが1912年2月にパリの画廊に回ることになるのですが、じつはその間に、ボッチョーニとその友人たちは2週間のパリ旅行に行って、当然のことながらキュビスムを知り、その影響のもとで作品を描き直したりもするのです。そしてこのパリの展覧会が、そのままロンドン、ベルリン、ブリュッセルに巡回する。そしてその多くの作品がある銀行家によって買い取られ、そのコレクションが今度は、ハンブルグ、アムステルダム、デン・ハーグ、ミュンヘン、ウィーン、ブダペスト、フランクフルト、ブレスラウ、チュ-リッヒ、ドレスデン、さらには海を渡ってシカゴでも展示されるというように、世界へと広まっていく。

ついでにここで一言付け加えておくと、われわれは多くの場合、画家のもとで作品が生まれる事態に関心を寄せます。しかし、どんな作品も、それを受け入れ、享受し、しかも現実的には相当の金額のお金を払ってそれを買い求める人たちがいなければ、作品は歴史に残らない。作品の制作と美術品のコレクションのあいだには、マーケットというものがある。われわれは「作品がいいから残ったのだ」、と考えるのだけれど、それは歴史をすでに固定したものと考える後付けの論理にすぎません。われわれはつねに、「想像の歴史」とともに「受容の歴史」も考えていなければならない。未来派の展覧会についての上記の記述は、わたしはニコス・スタンゴスの『20世紀美術』に依っているのですが、ベルリンに巡回したこの展覧会出品作の35点のうち24点を購入したというこの「ある銀行家」がどういう人なのか詳らかにはしませんが、ピカソやブラックを発見して支えたパリの画廊主のダニエル=ヘンリー・カーンワイラーのように、この銀行家がいなければ、「絵画の歴史」はまったく別のものになっていたかもしれないのです。さて、われわれは、絵画によって「運動」を描くという挑戦に潜む根本的なアポリアを示唆し、かつ未来派がその段階ではキュビスムの方法を知らないでいることを指摘しました。しかし、キュビスムの方法はそれ自体としては、「運動」を描くものではなく、むしろ動かない静物を多数の視点、あるいは多数の面によって一度、分解し、それを再構成するというものでした。とすれば、それを、「運動」を絵画化する方法へと変換することが必要になる。未来派の誕生とまったく同じ時期に、パリで、その問題に取り組んでいたのが、デュシャンです。冒頭に掲げた対話のなかでも、ピエール・カバンヌは、デュシャンの試みが未来派の影響下にあったのではないか、と尋ねるのですが、デュシャンは否定している。実際、未来派の「運動」の理念が「都市」や「群衆」を中心とした政治的な色彩を帯びたものであったのに対して、デュシャンの関心は、純粋に知的なものであったように思われます。

では、「運動」についての、デュシャン的方法の出発点となる作品とはどのようなものだったか。1911年に描かれた《ドゥルシネーアの肖像》を見てみましょう。

ドゥルシネーアとは、あのセルバンテスのドン・キホーテが、騎士ならば姫に思いをかけなければならないと恋することにきめた女性の名前です。デュシャンのことだ、このDulcinéaという綴りのなかに「ciné」、つまり映画(cinéma)にもつながる「運動」(ciné-)を読んでいたのかもしれませんが、いずれにしても画家の発言によれば、パリのヌイイの近くに住んでいて、犬を連れて散歩しているのをよく見かけただけの女性ということになっている。帽子を被った、少し気取ったその同じ女性の姿が五つ重ね合わされている画面と言いましょうか。左上から右下に降りるように動く姿が三つ、逆に左にやや昇るように動いていく姿が二つ。バッラの作品とは違って、ここでは、女性の身体と画面とが一見するとキュビスム的構成原理に似た仕方で処理されているために、見る者は視点をどう定めていいのか、よくわからない。しかし、これで「運動」が捉えられたのか、と言えば、そうだと明言はできないでしょう。

それよりもこの作品で注目するべきは、女性の五つの姿が全部異なることでしょう。つまり、奇妙なことに、帽子は同じなのに、ドゥルシネーアの衣服は同じではない。左上が出発点とすれば、彼女は、次々と上着を脱ぎ、下着姿になり、最後の左下の姿に至っては、少なくとも胸をはだけているように見えるのです。言い換えれば、彼女が運動しているというより、彼女は、画家そして見る者の「欲望」に応じて、少しずつ脱衣し、裸になっていくように描かれている。もちろん、これは、後の《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》や、さらには《遺作》と呼ばれる《(1)落下する水、(2)照明用ガスが与えられたとせよ》における、「見ること」の欲望そのものを作品の中に取り込むデュシャンの仕掛けを知っている視点からの読解なのですが、つまり、ある意味では自分とは完全に無関係なこの女性ドゥルシネーアへのほとんど窃視的な欲望、つまり「無関心」に裏打ちされた「欲望」という二重性こそが、デュシャンというアーティストの作品創造の原点であるように思われてくるということ。実際、ドゥルシネーアの連続像は、まるで《遺作》の「覗き穴」にも似た、画面前面の大きなV字型の切り込みを通して覗かれているようにも思われるのです。

同じ年にデュシャンは《階段を降りる裸体No.1》を描き、それをさらに過激に発展させて翌年に《階段を降りる裸体No.2》を描きます。伝統的には、寝ているか立っているかであった裸体に階段を降りるという運動を与えて、その運動を描こうというわけでしょうが、《ドゥルシネーアの肖像》においては、われわれの眼はそれでもそこに女性の身体や裸体を認知することができたのに、この裸体はそうではない。それが女なのか男なのかすらもはや確かではありません。だが、女か男かわからない裸体などというのは、ほとんど語義矛盾ではないのか。なにしろ、これまでの講義でも指摘してきたように、裸体は、西欧絵画にとっては、たんなる表象されるべき一対象なのではなく、「美」そのものであるような特権的な存在、ほとんど絵画そのものの存在証明でもあるのです。その裸体に「運動」を持ち込むことによって、デュシャンは、「裸体」そのものを解体してしまう。つまり、「裸体」を、何やら誰も見たことのないある種の「機械のようなもの」に解体してしまうのです。

すなわち、この作品の眼目は、「運動する裸体を描く」ことにあるのではなく、連続写真の様相を取り入れた「運動」の表象を通じて、「裸体」という西欧絵画の中心的理念を、その有機性と対極にあるような、無機的に運動する「機械状のもの」へとディコンストラクションするところにある。つまり、「裸体」に対する徹底した「無関心」です。それが、西欧絵画の第一原理であった「裸体」という理想的な「美」への執着ないしは欲望を、絵画の内部で、批判的に解体してしまうのです。これは、言うまでもなく、いわゆるアイロニー(皮肉)の戦略。デュシャンは「美」にアイロニーを持ち込む。デュシャンは言う、「あなたたちは結局、『美』という表象のもとに、「裸体」を欲望しているだけなんですよ。そして、あなたたちが見ることを欲望する『裸体』とは、表象として停止しているのでないとすれば、つまり現実に運動しているとしたら、それは、こんなものなんですよ、そう、不完全な『機械』の断片の寄せ集めですね」とかなんとかとかなんとか。言い換えれば、表象は本質的な何かを表象しているのではなく、何かを隠している「仮面」(アイロニーの原義ですね)にすぎないのではないか。デュシャンは、西欧絵画を支えてきた下部構造ともいうべき欲望の構造に、こうしてはじめて「アイロニー」のメスを入れるのです。

だとしたら、《階段を降りる裸体No.2》を前にするとき、ひとは、みずからの絵画への態度そのものを問われていることになります。この作品を、何でもいいのだが、アングルの《泉》を前にしたときのように、見ることはできない。これは、ある意味では、ほとんど絵を見る人の「欲望」を、そして絵画そのものを、アイロニカルに揶揄しているからです。とすれば、この作品が出品されたアンデパンダン展で、他の画家たちが、「これは反キュビスム的だ」という理由をつけて批判したのも必然であったのかもしれない。批判を受けてデュシャンは、作品を撤回します。」小林康夫『絵画の冒険 表象文化論講義』東京大学出版会、2016.pp.253-258.

デュシャンといえば、「レディ・メイド」と称する既製品(または既製品に少し手を加えたもの)による作品が有名で、1917年、「ニューヨーク・アンデパンダン展」における『噴水(泉(男子用小便器に「リチャード・マット (R. Mutt)」という署名をした作品))』が物議を醸した。その後、『彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも』という通称「大ガラス」と呼ばれるガラスを支持体とした作品の制作をはじめたが、未完のまま1923年に放棄し、ほとんど「芸術家」らしい仕事をせずチェスに没頭していたというユニークさが伝説化している。確かに、世界の美術の中心が、第二次大戦後ヨーロッパ、とくにパリからニューヨークに移動したとき、それまでの西欧絵画がやってきたことをそっくりひっくりかえすような、革命的なコンセプトを出していたのは、デュシャンだったろうし、その後の20世紀美術はそっちの方向に走って行ったのだから。すべては後付けになるにしても、そのデュシャンが出発点で何を考えていたかは、考えておく必要がある。

B.あっちの事情、こっちの事情

「不幸な関係」というものは、はじめは偶然の行きがかりや思い込みの踏み外しやらといったことから、取り返しのつかない出来事が続き、それに感情的憎悪や悪意がまとわりつく。隣国同士の抜き差しならぬ関係で、「不幸な関係」が続くと、むやみな対立はやめて仲良くしようといっても、過去の痛苦の記憶がそれを許さない。日本と朝鮮半島の関係は、16世紀末の秀吉の武力侵攻があったにもかかわらず、鎖国の江戸時代は比較的良好な関係にあり、むしろ日本の知識階級は儒教文化の朝鮮に文化的思想的な敬意を抱いていた。ところが、明治維新で西洋文明を追いかけた日本はしだいに朝鮮や中国を劣等国とみなしはじめ、ついに1910年朝鮮併合を行って植民地にしてしまった。それから35年間の日本統治時代をどう見るか、歴史研究は必要だが、現実政治ではつねに支配者としての日本がやったことが問われ、敗戦で独立した後も、南北に別れて戦争状態にあったこの民族の「まことに不幸な20世紀」について、日本人は思い出したくない記憶、いやすでに個人体験として植民地朝鮮の記憶を持たない人が大部分になっている。

戦争末期、戦争遂行で不足する労働力を補うために、朝鮮半島から強制的に各地の炭鉱や工場などに「徴用工」を集めて働かせたという事実がある。この人たちに損害賠償を日本企業に求める判決を韓国大法院が出したというニュースについて、専門家3人のインタビューがあった。日本政府は1965年の国交回復を実現した日韓条約で、この賠償問題は解決済みという見解を繰り返している。

「元徴用工判決を考える:韓国大法院(最高裁)が日本企業に対し、元徴用工への損害賠償を命じた。日本政府は「解決済みだ」と判決を批判する。どう考えればいいのか、専門家に聞いた。

■動員の実態まずみること:近代史研究家 竹内康人さん

朝鮮人の労務動員について阿部首相は国会で「募集」「官斡旋」「徴用」があるが、韓国大法院判決の原告は、募集に応じたものであり、徴用工ではなく「旧朝鮮半島出身労働者」の問題、と説明しました。強制ではなく、自らの意思で働いたとしたいのでしょうが、それは事実に反します。

日中戦争が始まると、日本政府は1939年、総力戦をめざし炭鉱や工場などへの労務動員計画を立てました。日本の植民地だった朝鮮からは、同年から政府の承認による募集で、42年からは朝鮮総督府が積極的に関与する官斡旋で、44年からは国民徴用令を発動し、動員がなされました。

必要なのは、動員の実態をみることです。国策による動員であり、割り当て人員を確保するため、初期の段階から行政や警察が関与しました。官斡旋では「略奪的拉致」と記す報告もあり、執拗な人集めが行われたのです。

今回の原告のように、2年間訓練を受ければ技術を習得できるなどと甘い言葉で誘われた人もいます。植民地での皇民化政策は、日本の戦時動員に積極的に応じるよう、他民族の内面を操りました。その強制性を理解すべきです。

さらに日本政府が特定の鉱山や工場を軍需会社に指定し、そこの労働者を徴用扱いする「現員徴用」というやり方もありました。旧日本製鉄も指定されており、原告も現員徴用されました。募集や官斡旋で動員されても、職場から離脱できず、さらに任期を延長された人もいます。

旧内務省の「労務動員関係朝鮮人移住状況調」などによれば、朝鮮からの動員は約80万人です。動員先は、炭鉱など危険な現場が多かったのです。逃亡を防ぐために賃金の多くは強制貯金されました。警察や、協和会という統制組織によって監視され、逃げれば指名手配され、見つかれば逮捕されました。募集という言葉からイメージされる自由な労働者では、決してありません。

こうしたことを考えれば、いずれも戦争遂行のための「強制動員」と呼ぶべきです。安倍首相の説明は、これまでの歴史研究で明らかになった事実を無視し、歴史をゆがめるものです。

韓国では日本企業を相手取った同様の裁判があります。大法院で「強制動員慰謝料請求権」が確定したことを踏まえ、日本政府と企業は、韓国側と協力して基金をつくるなど、包括的な解決に踏み出すべきです。

不法な植民地支配によって労働を強制したことを認め、真相を明らかにし、被害者の尊厳を回復し、次世代に真実を伝えることが大切です。 (聞き手・桜井泉)

■ 人権の視点は国際的潮流:同志社大学教授 太田 修さん

日韓請求権協定は、植民地支配の責任を不問に付したサンフランシスコ講和条約の枠組みのもと、請求権問題を経済協力で政治的に処理した条約です。これに対し、戦時に重大な人権侵害を受けた被害者が個人として直接救済を求める動きが、1990年代以降に出てきました。

韓国の強制動員被害者(元徴用工)らが日本で提訴した裁判は「請求権協定で解決済み」との主張に阻まれ、企業に対する賠償請求は2007年までに最高裁で退けられました。協定の交渉過程を検証しようと外交文書開示を求める訴訟が韓国で起こされ、05年以降、韓国側3万6千㌻、日本側約6万㌻が公開されました。文書を分析した結果、私は日本側の姿勢には「過去の克服」の観点から問題が三つあったと考えています。

1910年の日本による韓国併合に始まる植民地支配は「適法かつ正当だった」との前提で臨み、被害を与えた責任を認めなかったこと。過去への償いを回避するため、請求権問題を経済協力で処理したこと。植民地支配や戦争で人権を侵害された被害者の声を受け止めず、条約によって「解決」としたことです。

請求権協定が「完全かつ最終的な解決」をうたったのも、冷戦下で日韓ともに経済開発優先だったことが背景にあります。強制動員被害者の声は韓国の軍事独裁政権に抑え込まれ、「過去の克服」はなされなかったのです。

ただ「解決済み」論を基本としていた韓国側は2005年、当時の廬武鉉政権が日韓会談文書の公開を受けて「日本政府や軍が関与した反人道的不法行為は、請求権協定で解決したとはみなせない」と表明。元「慰安婦」やサハリン残留韓国人、在韓被爆者を協定の対象外としたのです。強制動員被害者(元徴用工)をめぐっては12年、大法院判決が「日本の判決は強制動員を不法とみる韓国憲法と衝突する」として日本の確定判決の効力を否定。今回の判決もその延長上にあります。

韓国政府や司法の変化は、植民地支配や侵略戦争の責任を問う考え方に加え、被害者の人権や尊厳回復を求める声の高まりを受けたものです。

国家間の条約で個人の請求権を一方的に消滅させることはできないとして、人権、人道の観点で強制動員問題の解決を目指す取り組みは国際的潮流でもあります。ナチス統治下の強制労働被害者に補償するためドイツ政府と企業が財団を設けました。日本企業も、鹿島や西松建設などが中国人強制連行被害者と和解して基金がつくられています。

「解決済み」と言い続けても問題は解決しません。日本政府や企業は個人の被害に向き合い、国際基準にかなった過去の克服をめざす姿勢が求められていると思います。 (聞き手 編集委員・北野隆一)

■ 日韓関係の枠組み壊すな:静岡県立大学准教授 奥薗 秀樹さん

大法院が賠償請求を認めたこと自体は、2012年5月に高裁に差し戻した経緯からしても想定の範囲内でした。ただ、判決を詳しく読むと、韓国司法が一歩踏み出したという印象を受けます。

差し戻し判決とその後のソウル高裁判決は非常に慎重な言い方でした。1965年の請求権協定が、植民地支配の不法性について日韓双方の見解が平行線のまま結ばれた中で、植民地支配と直結した不法行為である強制動員の損害賠償を求める権利が消滅したとは考えにくいという論理です。だが今回は、日本の植民地支配の訃報性を前提とした日本企業の反人道的不法行為に対する慰謝料請求権は、請求権協定の対象にならないと明確に述べている。この論理だとあらゆることが慰謝料請求の対象になりかねません。

大法院が一歩踏み出した背景の一つには、文在寅政権が前大統領の弾劾と罷免という特異な過程を経て成立し、「積弊清算」、山積した過去の弊害の清算を看板に掲げていることがあります。政治の流れの中での判決となった側面があることは否定できません。

しかし、より大きいのは、韓国の司法の特性です。朴正煕など軍出身の大統領の下では司法が統治の道具として使われ、国民からまったく信用されませんでした。87年の民主化後、司法は過去の反省から、政府にできない社会正義を実現する砦になるという強い使命感を抱くようになります。世論に左右されやすく「憲法の上に国民感情がある」と揶揄されるのも、国民の側に立つ意識が強いためです。今回の判決にも、その使命感が色濃く出ていると思います。

日韓国交正常化による「65年体制」は、韓国併合が合法か違法かは平行線のまま、現実的対応をしました。判決はそのあいまいさを放置せず、正すことを求めているようにも映るだけに、65年体制を崩しかねないリスクを伴います。

とはいえ、現時点までの日本政府の対応は少し行きすぎに見えます。「完全かつ最終的に解決済み」の一点ばりでは韓国世論を刺激し、韓国政府の選択肢を狭めてしまう。日本の立場は、請求権協定で個人請求権は消滅しないが、外交保護権を互いに放棄している以上、個人の請求に国として対応できないというものです。それをきちんと説明し、理解を求めるべきでしょう。

韓国の李洛淵首相は「諸般の要素を総合的に考慮して」対処すると表明しました。対日関係を破綻させないという意思の表れだと思います。日本は騒ぎすぎず、韓国政府の出方を待つべきです。

65年体制では、摩擦はあったにせよ、得られた成果も大きかった。その枠組みを壊すべきではありません。両国首脳の政治的決断と国内を説得する指導力が求められます。 (聞き手・編集委員・尾沢智史)」朝日新聞2018年11月23日朝刊15面、オピニオン欄「耕論」

これは韓国内の旧政権への清算の一面、という内部的要因もありそうなので、日本は政府間の外交交渉、あるいは民間も含む現実的な解決をすすめる努力をするだろうとは思うが、慰安婦問題で顕著なように、韓国でも日本でも感情的な反発が熱を帯びてしまう惧れがある。日本への憎悪に燃える韓国のなかの感情的運動家は、日本に賠償請求をするよう圧力をかけろと韓国政府に迫るだろうし、日本では韓国大嫌いのネトウヨたちが、「また滅茶苦茶ないいがかりをつけるアホども」と騒ぐことは予想される。どっちも不毛で、何の解決にもならないどころか、火に油を注ぐだけだ。

ただ、今思い出すのだが、ぼくは高校生の時に「日韓条約反対!」のデモに参加していた。日韓条約がどういう意味を持っていたのか、よく理解していたわけではなかった。反共防衛(共産主義の侵略を防ぐ)のために日本と韓国が手を結んでアメリカ側に協力する条約は、韓国の軍事政権と日本の保守政権の利害だけを優先したものだと気に入らなかっただけだ。植民地支配の後始末とか、朝鮮民族の歴史とかを考えたわけではなかった。ある意味でぼくたちは、そういう面倒くさいことには目をつぶって棚上げにしてきた。とりあえず日本も韓国も経済成長すれば、過去は忘れてうまくいくよねと楽観し、実際そうやって経済成長を達成してなんだか昔のことはいいじゃない、と日本人は思ったのだ。しかし、朝鮮半島の人たちは、そこからむしろ自分たちが日本人に何をされたかを考えたのだ。このギャップは埋める必要がある。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます