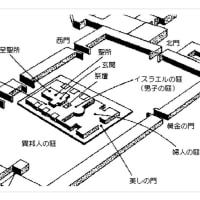

ヘブルの著者は、幕屋の構造と、そこで行われるいけにえの儀式について触れる。しかしユダヤ人が慣れ親しんだその儀式自体には何の力もない。むしろ、それは、比喩であるとする(9節)。つまり、すべては新約時代のキリストの業について語るものである、と。

ヘブル書を理解するためには、少なくともレビ記に書かれた礼拝の儀式について知っておく必要があるだろう(レビ4:1-5:13、6:24-30)。幕屋では、様々な種類のいけにえがささげられたが、それらは、意識してであろうと無意識であろうと、犯された罪のためにささげられたものである。しかし、キリストは、そのように手で造られたものではない、目に見えない完全な幕屋に入り、やぎや子牛をいけにえとしたのではなく、ご自身のいのちをいけにえとしてささげた。それは、繰り返しささげられるいけにではなく、ただ一度限りの、後にも先にもない、永遠のいけにえである。

そして同時に新しい契約である。16節、遺言について例があげられる。これは、万人共通であり、私たちにもよく理解できることである。遺言は、死んだとき初めて有効になると。つまりイエスの死によって、イエスが血で結んだ新しい契約も有効になる、というわけである。著者の理屈は、はじめの契約、つまりモーセの契約においても、子牛とやぎの血を注ぎかけて、その死を前提に有効とされた。新しい契約は、イエスの血を注ぎかけて、イエスの死を前提に有効とされている、というわけだ。

そこで再び、著者は、「血」に注意を向ける。大切なのは、「血を注ぎだすことがなければ、罪の赦しはない」(22節)というユダヤ人の基本的な思想であろう。日本人の発想と完全に違うところである。つまり日本人は物事を水に流す文化を持っているが、ユダヤ人は命を犠牲にする文化を持っている。日本人は、罪を水に流して終わらせようとするが、ユダヤ人は、血でもって責任を取らせようとする。だから彼らの歴史では、繰り返し犠牲がささげられてきた。しかし究極の犠牲であるキリストによって、その方法は永遠に廃棄されたのである(12節)。しかもそれは、物質的な益をもたらすものではない、汚れた良心をきよめるという極めて霊的な益をもたらすものであるから、子牛ややぎなどではない、さらにすぐれたいけにえが必要とされた。つまり、イエスの究極の犠牲は、私たちの良心をきよめて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕える者とすることを可能にする、まことに素晴らしい効力を持つものである(14節)。

キリストを信じるというのは、まさにこの真理に立つことである。キリストの血が注ぎ出され、私たちの罪の赦しが宣言されたのみならず、わたしたちの聖めがなされた、という真理である。私たちはもはや、新しい契約によって新しい存在とされた。新しい命を与えられ、新しい人生を歩むように導かれている、ということである。だから、その人生の究極の終着点は、神の前に立つ時を覚えるものである(28節)。やがて私たちは、再び来られる主の前に立たせられる。その時にどんな報告を携えて立つのであろうか。死んだ行いから離れて、確かに生ける神に仕える人生を歩んだと胸張って言える人生を歩んでいるのであろうか。それとも、漫然とクリスチャンらしいと思い込んでいる人生を歩んでいるだけであろうか。今日、主の血の聖めに与り、死んだ行いから離れているのだ、という自覚にしっかりと立ち、主に仕える歩みを進めさせていただこう。

ヘブル書を理解するためには、少なくともレビ記に書かれた礼拝の儀式について知っておく必要があるだろう(レビ4:1-5:13、6:24-30)。幕屋では、様々な種類のいけにえがささげられたが、それらは、意識してであろうと無意識であろうと、犯された罪のためにささげられたものである。しかし、キリストは、そのように手で造られたものではない、目に見えない完全な幕屋に入り、やぎや子牛をいけにえとしたのではなく、ご自身のいのちをいけにえとしてささげた。それは、繰り返しささげられるいけにではなく、ただ一度限りの、後にも先にもない、永遠のいけにえである。

そして同時に新しい契約である。16節、遺言について例があげられる。これは、万人共通であり、私たちにもよく理解できることである。遺言は、死んだとき初めて有効になると。つまりイエスの死によって、イエスが血で結んだ新しい契約も有効になる、というわけである。著者の理屈は、はじめの契約、つまりモーセの契約においても、子牛とやぎの血を注ぎかけて、その死を前提に有効とされた。新しい契約は、イエスの血を注ぎかけて、イエスの死を前提に有効とされている、というわけだ。

そこで再び、著者は、「血」に注意を向ける。大切なのは、「血を注ぎだすことがなければ、罪の赦しはない」(22節)というユダヤ人の基本的な思想であろう。日本人の発想と完全に違うところである。つまり日本人は物事を水に流す文化を持っているが、ユダヤ人は命を犠牲にする文化を持っている。日本人は、罪を水に流して終わらせようとするが、ユダヤ人は、血でもって責任を取らせようとする。だから彼らの歴史では、繰り返し犠牲がささげられてきた。しかし究極の犠牲であるキリストによって、その方法は永遠に廃棄されたのである(12節)。しかもそれは、物質的な益をもたらすものではない、汚れた良心をきよめるという極めて霊的な益をもたらすものであるから、子牛ややぎなどではない、さらにすぐれたいけにえが必要とされた。つまり、イエスの究極の犠牲は、私たちの良心をきよめて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕える者とすることを可能にする、まことに素晴らしい効力を持つものである(14節)。

キリストを信じるというのは、まさにこの真理に立つことである。キリストの血が注ぎ出され、私たちの罪の赦しが宣言されたのみならず、わたしたちの聖めがなされた、という真理である。私たちはもはや、新しい契約によって新しい存在とされた。新しい命を与えられ、新しい人生を歩むように導かれている、ということである。だから、その人生の究極の終着点は、神の前に立つ時を覚えるものである(28節)。やがて私たちは、再び来られる主の前に立たせられる。その時にどんな報告を携えて立つのであろうか。死んだ行いから離れて、確かに生ける神に仕える人生を歩んだと胸張って言える人生を歩んでいるのであろうか。それとも、漫然とクリスチャンらしいと思い込んでいる人生を歩んでいるだけであろうか。今日、主の血の聖めに与り、死んだ行いから離れているのだ、という自覚にしっかりと立ち、主に仕える歩みを進めさせていただこう。