大船渡町富沢地区は、大船渡市役所の南南東約1.5kmのところ

大船渡市役所北東側の国道45号線「大船渡市盛町舘下」信号を南南東へ進みます

約1.5kmで信号を右(西)へ入ります

間も無く西光寺入口です

道路左手に目的のイチョウです

西光寺山門前の駐車スペースに 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

昭和47年(1972)に市指定されました、大船渡市指定天然記念物「いちょう」標柱です

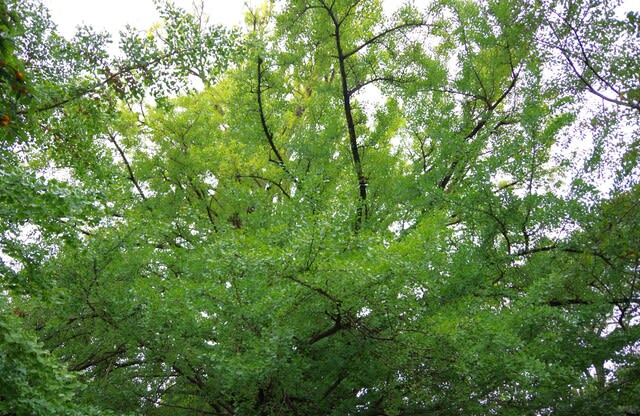

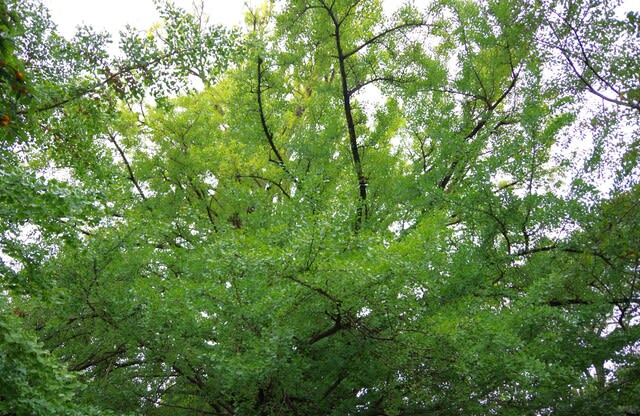

北側から

樹高23m・目通り幹囲4.25mの大木です

西側から

南側から

三門の南側に三基の津浪碑が建っています、一番東側には昭和36年建立の津波犠牲者供養塔です

碑文です

津波犠牲者の霊に捧げる

あなた方の死をむだにはいたしません

いつ、どんな津波が襲って来ても、それに打ち勝つ十分な備えを持ち、総力を挙げて私たちの町を守ります。

悲しい出来事が起つた一年前のあの日から、海に生き、海とともに伸びて行く私たちの新しい町の建設は真剣に進められています。

どうぞ安らかに眠って下さい。

昭和36年5月24日 大船渡市長 鈴木房之助

* 南米チリで発生した地震による津波が同市に到達したのは昭和35年(1960)5月24日未明です。

大船渡市は国内最多53人が犠牲となったが、特にも被害が甚大だったのが大船渡町と赤崎町でした。

大船渡市史によると大船渡町は51人が亡くなり、西光寺は遺体安置所となりました。

災禍の日から丸1年となる61年5月24日、同寺では宗派を超えた「合同慰霊祭」が執り行われ、犠牲者を弔う供養塔が除幕されました。

*鈴木房之助氏は大船渡市第2代市長として、昭和31年(1956)5月9日~昭和43年(1968)5月8日まで務められました。

真ん中には、昭和8年建立の津浪記念碑です、碑面には・・・

1、想起を昭和8年3月3日

2、大地震の後には津浪に注意せよ

3、3・40年に一度は津浪が来るものと思へ。

4、急に潮が引いたら警鐘ならせ。

5、警鐘聞いたら高い所に。

*昭和三陸地震(しょうわさんりくじしん)は、昭和8年(1933)3月3日深夜(午前2時30分47.6秒)に、岩手県釜石市の東方沖約200 kmを震源として発生した地震です。地震の規模はM8.1~8.4と推定されています。

*地震そのものの被害は少なかったものの、地殻変動によって発生した大津波が襲来し、被害は甚大となりました。

最大遡上高は、岩手県大船渡市三陸町綾里で、海抜28.7mを記録し、津波第一波は、地震から約30分で到達したと考えられています。

東日本大震災犠牲者弔意之碑です

碑文には・・・

平成23年3月11日午後2時46分35秒沿岸沖を震源地とするマグニチュード9・震度6弱の長時間の亘る地震が発生し、午後3時15分に10mを越える大津波が襲来。

この地震と大津波による犠牲者は、西光寺門徒67名を含む13894名、行方不明者2346名を数え、うち大船渡市死者340名、行方不明者79名、陸前高田市死者1537名、行方不明者203名の命と、住まいや、職場が失われた悲しみと苦痛は筆舌に尽くせません。

大震災から7年を迎え、弔意之碑建立実行委員会と西光寺門徒をはじめ、市内賛助事業者・住人有志の皆様のご厚意を頂き、亡き人々に弔意を表す碑を建立することが出来ました。

この地が集まれる人々に、亡き人々を偲び、世の平安を願う場となることを願うものです。

後世への教訓

1、地震が来たらより高きところへ逃げよ

2、逃げたら決して戻るな

3、車を使うな、捨てて逃げよ

平成30年3月11日

西光寺19世住職 富澤康麿

東日本大震災津浪犠牲者弔意之碑建立実行委員会 委員長 富澤四郎

山門です

親鸞聖人像のようです

本堂です

*富沢山 西光寺は真宗大谷派の寺院で、創建は安土桃山時代の天正4年(1576)、前身となる気仙郡大船渡村大平(現在の末崎町船河原)に境内を構えていた西光坊を当時の住職である寥玄が当地に移し、天台宗から真宗大谷派に改宗開山したのが始まりとされます。

山門は、享保2年(1717)に建てられた建物で、切妻、銅瓦棒葺き、一間一戸、四脚門形式、元々は長安寺の山門だったと伝えられています。

本堂は江戸時代後期の嘉永5年(1848)に造営されたもので、木造平屋建て、宝形屋根、銅板葺き、桁行6間、正面1間向拝付き、外壁は真壁造り白漆喰仕上げ、眼象窓付となっています。

境内にある「いちょう」は市内を代表する巨木として貴重な事から昭和47年(1972)に大船渡市指定天然記念物に指定されています。

大船渡市役所北東側の国道45号線「大船渡市盛町舘下」信号を南南東へ進みます

約1.5kmで信号を右(西)へ入ります

間も無く西光寺入口です

道路左手に目的のイチョウです

西光寺山門前の駐車スペースに

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

昭和47年(1972)に市指定されました、大船渡市指定天然記念物「いちょう」標柱です

北側から

樹高23m・目通り幹囲4.25mの大木です

西側から

南側から

三門の南側に三基の津浪碑が建っています、一番東側には昭和36年建立の津波犠牲者供養塔です

碑文です

津波犠牲者の霊に捧げる

あなた方の死をむだにはいたしません

いつ、どんな津波が襲って来ても、それに打ち勝つ十分な備えを持ち、総力を挙げて私たちの町を守ります。

悲しい出来事が起つた一年前のあの日から、海に生き、海とともに伸びて行く私たちの新しい町の建設は真剣に進められています。

どうぞ安らかに眠って下さい。

昭和36年5月24日 大船渡市長 鈴木房之助

* 南米チリで発生した地震による津波が同市に到達したのは昭和35年(1960)5月24日未明です。

大船渡市は国内最多53人が犠牲となったが、特にも被害が甚大だったのが大船渡町と赤崎町でした。

大船渡市史によると大船渡町は51人が亡くなり、西光寺は遺体安置所となりました。

災禍の日から丸1年となる61年5月24日、同寺では宗派を超えた「合同慰霊祭」が執り行われ、犠牲者を弔う供養塔が除幕されました。

*鈴木房之助氏は大船渡市第2代市長として、昭和31年(1956)5月9日~昭和43年(1968)5月8日まで務められました。

真ん中には、昭和8年建立の津浪記念碑です、碑面には・・・

1、想起を昭和8年3月3日

2、大地震の後には津浪に注意せよ

3、3・40年に一度は津浪が来るものと思へ。

4、急に潮が引いたら警鐘ならせ。

5、警鐘聞いたら高い所に。

*昭和三陸地震(しょうわさんりくじしん)は、昭和8年(1933)3月3日深夜(午前2時30分47.6秒)に、岩手県釜石市の東方沖約200 kmを震源として発生した地震です。地震の規模はM8.1~8.4と推定されています。

*地震そのものの被害は少なかったものの、地殻変動によって発生した大津波が襲来し、被害は甚大となりました。

最大遡上高は、岩手県大船渡市三陸町綾里で、海抜28.7mを記録し、津波第一波は、地震から約30分で到達したと考えられています。

東日本大震災犠牲者弔意之碑です

碑文には・・・

平成23年3月11日午後2時46分35秒沿岸沖を震源地とするマグニチュード9・震度6弱の長時間の亘る地震が発生し、午後3時15分に10mを越える大津波が襲来。

この地震と大津波による犠牲者は、西光寺門徒67名を含む13894名、行方不明者2346名を数え、うち大船渡市死者340名、行方不明者79名、陸前高田市死者1537名、行方不明者203名の命と、住まいや、職場が失われた悲しみと苦痛は筆舌に尽くせません。

大震災から7年を迎え、弔意之碑建立実行委員会と西光寺門徒をはじめ、市内賛助事業者・住人有志の皆様のご厚意を頂き、亡き人々に弔意を表す碑を建立することが出来ました。

この地が集まれる人々に、亡き人々を偲び、世の平安を願う場となることを願うものです。

後世への教訓

1、地震が来たらより高きところへ逃げよ

2、逃げたら決して戻るな

3、車を使うな、捨てて逃げよ

平成30年3月11日

西光寺19世住職 富澤康麿

東日本大震災津浪犠牲者弔意之碑建立実行委員会 委員長 富澤四郎

山門です

親鸞聖人像のようです

本堂です

*富沢山 西光寺は真宗大谷派の寺院で、創建は安土桃山時代の天正4年(1576)、前身となる気仙郡大船渡村大平(現在の末崎町船河原)に境内を構えていた西光坊を当時の住職である寥玄が当地に移し、天台宗から真宗大谷派に改宗開山したのが始まりとされます。

山門は、享保2年(1717)に建てられた建物で、切妻、銅瓦棒葺き、一間一戸、四脚門形式、元々は長安寺の山門だったと伝えられています。

本堂は江戸時代後期の嘉永5年(1848)に造営されたもので、木造平屋建て、宝形屋根、銅板葺き、桁行6間、正面1間向拝付き、外壁は真壁造り白漆喰仕上げ、眼象窓付となっています。

境内にある「いちょう」は市内を代表する巨木として貴重な事から昭和47年(1972)に大船渡市指定天然記念物に指定されています。