般若地区は、小鹿野町役場の南約3kmのところですが、山間なのでぐるっと東へ回って行きましょう

小鹿野町役場前から県道209号線を東南東へ進みます、約1.1kmで右(南)へ

赤平川を渡って道成りに2.5kmで信号を右(西南西)へ

道成りに般若川沿いを約1.8kmで「秩父三十四観音霊場32番札所法性寺」の駐車場に入りました

観光案内図です、右下の赤い四角の現在地です、この先は1kmほどで行き止まりです

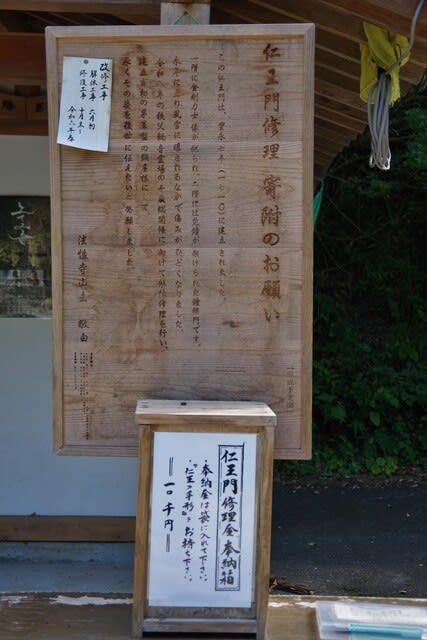

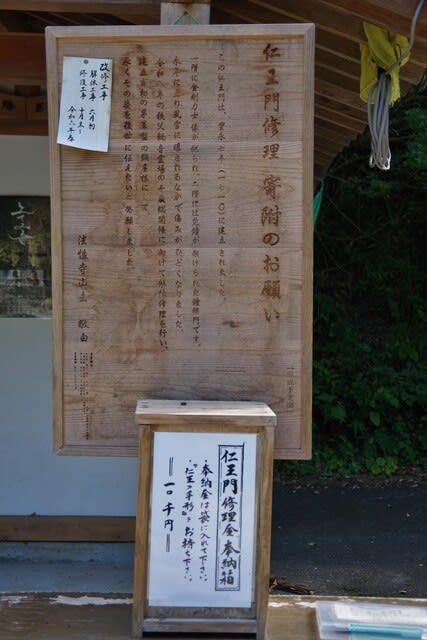

参道入口ですが、山門(仁王門)は再建途中です

寄付の案内が有りました

写真で仁王様を紹介しています

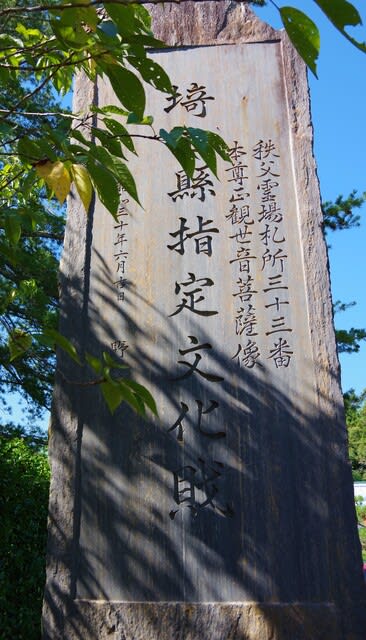

「三十四番目」の大きな石碑です

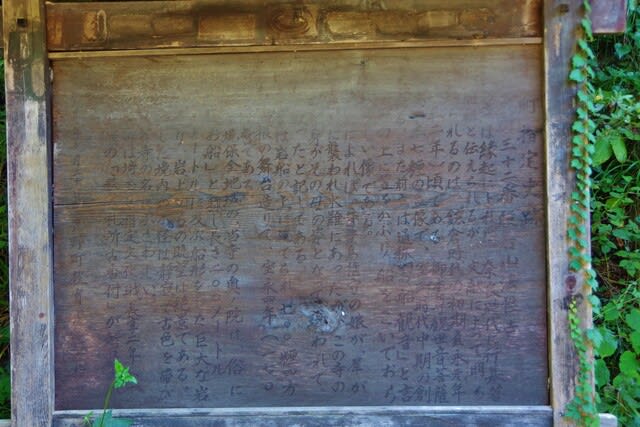

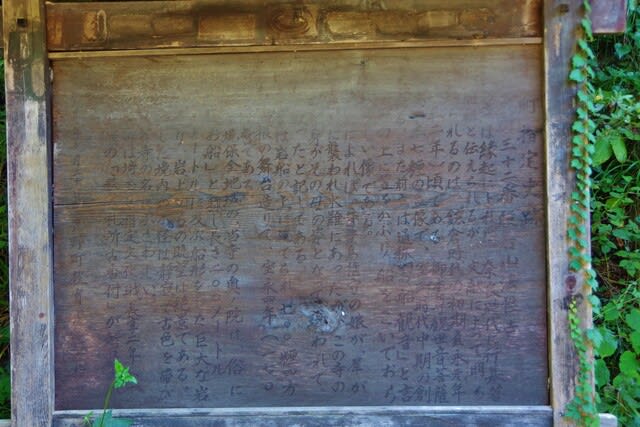

駐車場脇の説明版です

町指定史跡

札所三十二番般若山法性寺

当寺は縁起によれば、奈良時代に行基菩薩の開基と伝えられるが、文献によって明らかに知られるのは、鎌倉時代の初期、貞永元年(1232年)頃である。

御本尊観世音菩薩は像高137cmの立像で、室町時代中期の創作である。また、前立は通称「お船観音」と言われ、頭の上に笠をかぶり、船をこいでおられ、珍し像である。

伝説によれば、昔豊島権守の娘が、犀が悪魚に襲われ水難にあったが、この寺の 身がその母の姿となって現われて、救ったと記されている。

県環境保全地域の、当寺の奥の院は、俗に「般若 お船」と称し、長さ200m、高さ80mに及ぶ船形をした巨大な岩から上り、岩上からの眺望は絶景である。

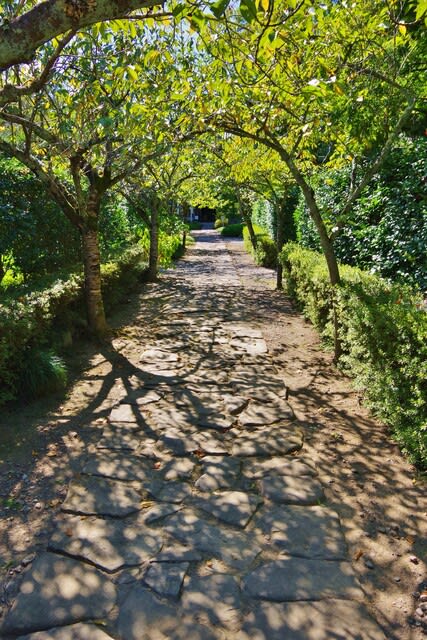

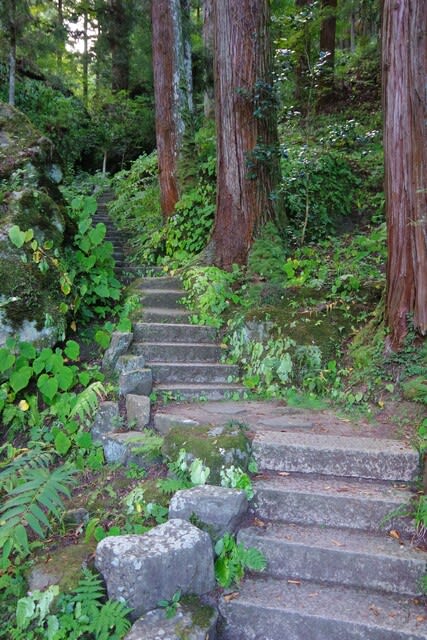

また苔むした境内の小径は静寂で古色を帯び、秩父の苔寺にふさわしい。

この寺には埼玉県指定文化財長享2年(1488年)の「秩父札所古番付」が所蔵されている。

昭和59年9月20日 小鹿野町教育委員会

六地蔵様です

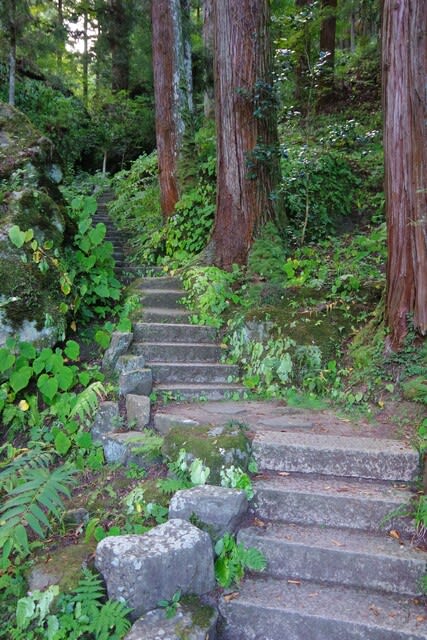

参道石段を進みます

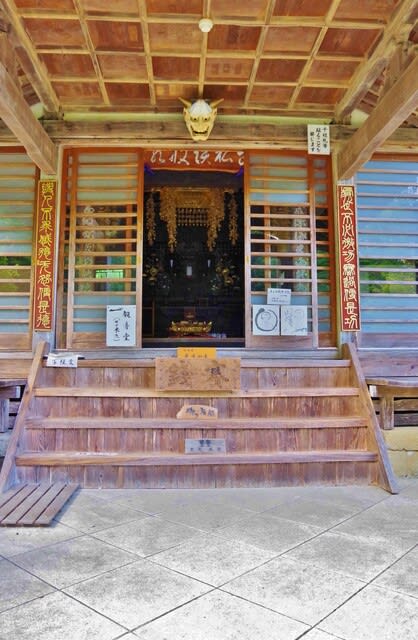

本堂前です、4名の女性たちが御朱印が出来上がるのを待っていました

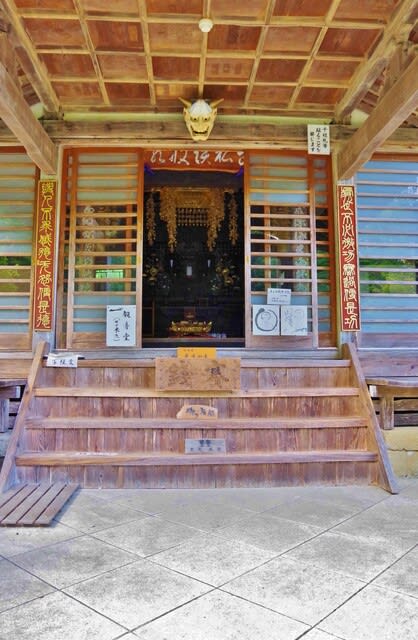

本堂入口です、軒先には般若の面が掛けられています、法性寺の山号「般若山」に因んでいるのかな

更に奥へ進みます

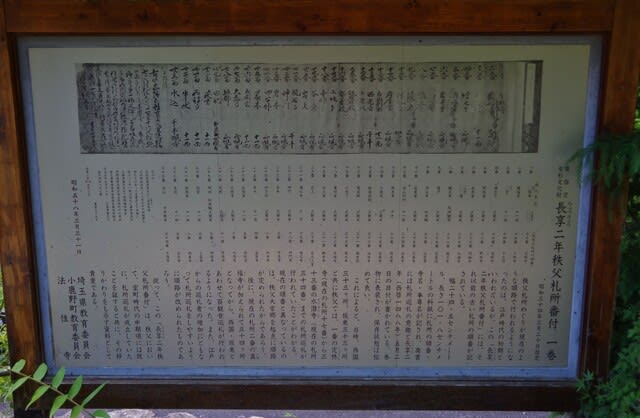

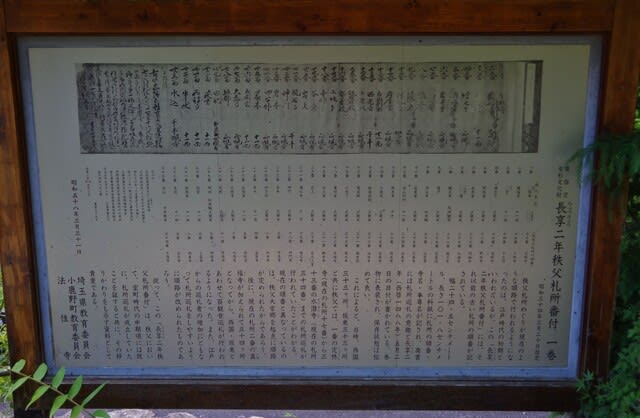

説明版に有った県指定文化財の「秩父札所古番付」の説明です

石碑です

供養塔でしょうか

百観音の石碑と岩壁の上には洞窟があるようです

観音堂はもう少し上ですね

毘沙門堂です

更に石段を上ります

大きな岩が重なっています

ここを潜ると奥の院への山道になります(今回はここまで)

右手に観音堂です

見上げました

では、戻って次へ行きましょう

小鹿野町役場前から県道209号線を東南東へ進みます、約1.1kmで右(南)へ

赤平川を渡って道成りに2.5kmで信号を右(西南西)へ

道成りに般若川沿いを約1.8kmで「秩父三十四観音霊場32番札所法性寺」の駐車場に入りました

観光案内図です、右下の赤い四角の現在地です、この先は1kmほどで行き止まりです

参道入口ですが、山門(仁王門)は再建途中です

寄付の案内が有りました

写真で仁王様を紹介しています

「三十四番目」の大きな石碑です

駐車場脇の説明版です

町指定史跡

札所三十二番般若山法性寺

当寺は縁起によれば、奈良時代に行基菩薩の開基と伝えられるが、文献によって明らかに知られるのは、鎌倉時代の初期、貞永元年(1232年)頃である。

御本尊観世音菩薩は像高137cmの立像で、室町時代中期の創作である。また、前立は通称「お船観音」と言われ、頭の上に笠をかぶり、船をこいでおられ、珍し像である。

伝説によれば、昔豊島権守の娘が、犀が悪魚に襲われ水難にあったが、この寺の 身がその母の姿となって現われて、救ったと記されている。

県環境保全地域の、当寺の奥の院は、俗に「般若 お船」と称し、長さ200m、高さ80mに及ぶ船形をした巨大な岩から上り、岩上からの眺望は絶景である。

また苔むした境内の小径は静寂で古色を帯び、秩父の苔寺にふさわしい。

この寺には埼玉県指定文化財長享2年(1488年)の「秩父札所古番付」が所蔵されている。

昭和59年9月20日 小鹿野町教育委員会

六地蔵様です

参道石段を進みます

本堂前です、4名の女性たちが御朱印が出来上がるのを待っていました

本堂入口です、軒先には般若の面が掛けられています、法性寺の山号「般若山」に因んでいるのかな

更に奥へ進みます

説明版に有った県指定文化財の「秩父札所古番付」の説明です

石碑です

供養塔でしょうか

百観音の石碑と岩壁の上には洞窟があるようです

観音堂はもう少し上ですね

毘沙門堂です

更に石段を上ります

大きな岩が重なっています

ここを潜ると奥の院への山道になります(今回はここまで)

右手に観音堂です

見上げました

では、戻って次へ行きましょう

駐車場、右側に菊水寺が東向き参道であります

駐車場、右側に菊水寺が東向き参道であります