今回は電車移動です

博多からJR香椎線の終点うみ駅です

宇美八幡宮は、宇美町役場の北西側約400mのところ

県道68号線沿いに西南西向き参道で宇美八幡宮が鎮座します、参道入口です

別表神社 宇美八幡宮です

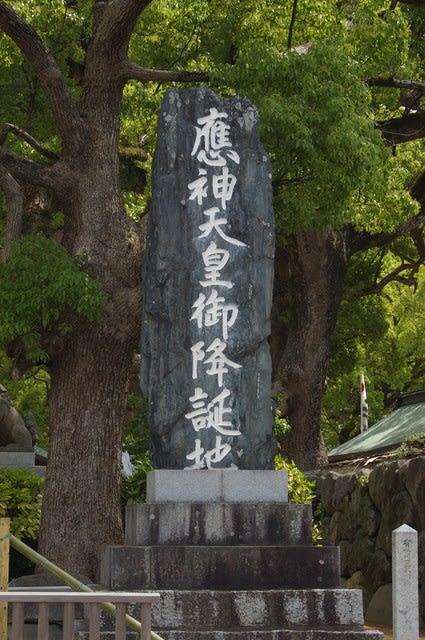

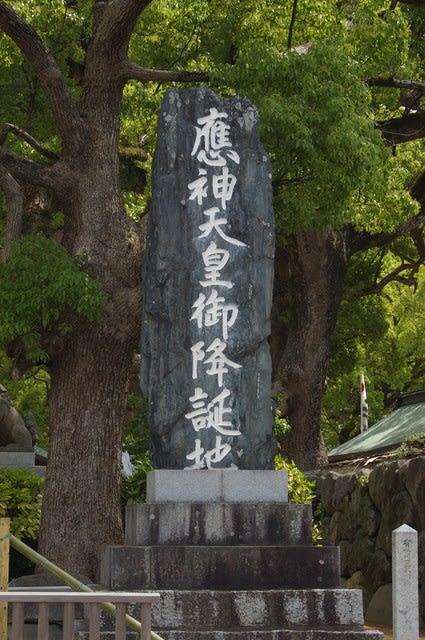

応神天皇御降誕地の石碑です

由緒書です

御由緒

当宮は記紀にもある通り大15代應神天皇(八幡大神)

御降誕の聖地として、神功皇后との母子大神を中心とした

特別な由緒を有し「敏逹天皇3年」創建と伝えられており

安産育児の子安大神とも称され、古来より皇室を始めとし

て多くの人々に崇敬されています。

祭神

應神天皇、神功皇后、玉依姫命、住吉三社大神、伊弉諾尊

聖母宮(しょうもぐう)

安産に因む信仰から、母后に対する特別な崇敬を以て、

宝永3年に造営され県下の代表的秀作とされる「聖母宮御

神像」(県指定文化財)が奉安されており、25年に一度

御開帳の神事が斎行されます。

湯方神社(ゆのかたじんじゃ)

應神天皇御降誕の時に、御産の職を仕え奉りし女官を祀

る「日本助産婦の祖神」の社として古くより皇室を始め、

妊婦及び助産師の信仰が特に篤い、国内唯一の神社です、

安産祈願を受けた妊婦が、安産の鎮めとして「子安の石」

を預かり帰り目出度くご出産の後に別の石に生まれた子の

名などを書いて宮参りの際にお預かりした石と共に奉納し

御礼参りを行う慣わしとなっています。

子安の木(こやすのき)

神功皇后三韓より御帰還の後、此処に産殿を営ませ槐の

枝を折りて取りすがり安々と御産、その枝を地に刺し次第

に生茂れり、当時の木は世を経る毎に代れども、その種子

は絶えず芽生えて今日に至っています。

産湯の水(うぶゆのみず)

御降誕の際、産湯として用いられた御神水で今日に至る

まで妊婦拝受して安産を祈り又産湯に和して産児の成長を

祈る信仰が伝えられています。

御胞衣ヶ浦(えながうら)

皇子の御胞衣を納めし聖地として神苑に奥宮としてお祀

りされています。

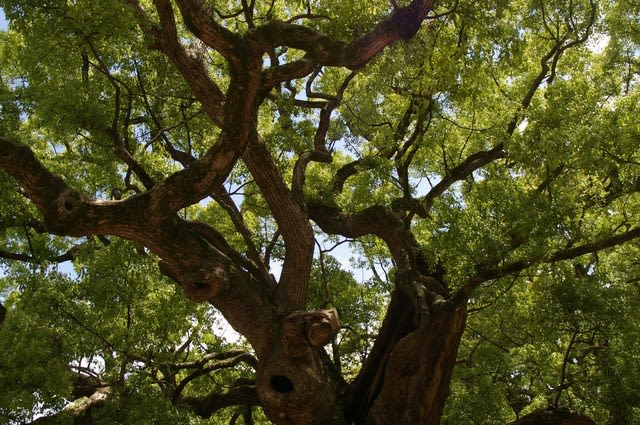

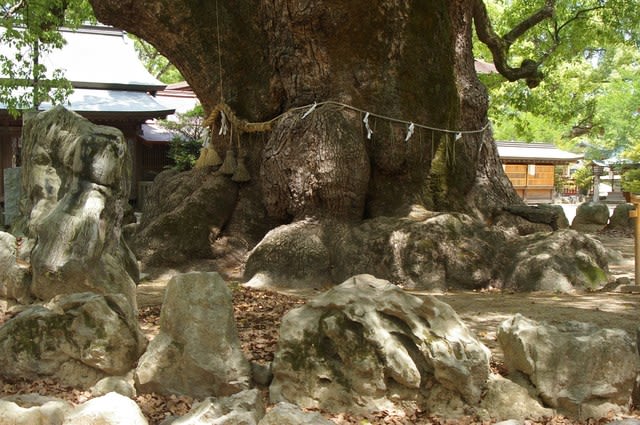

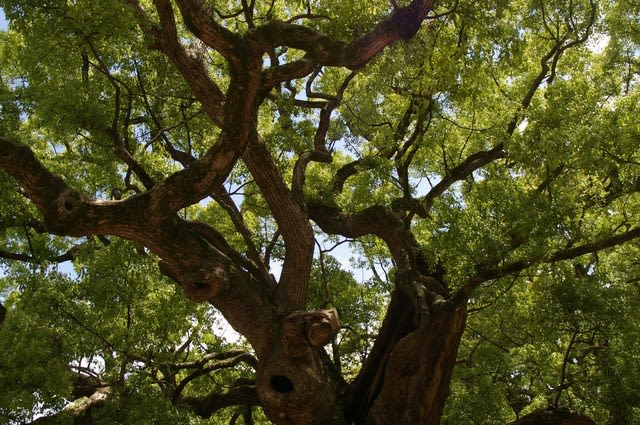

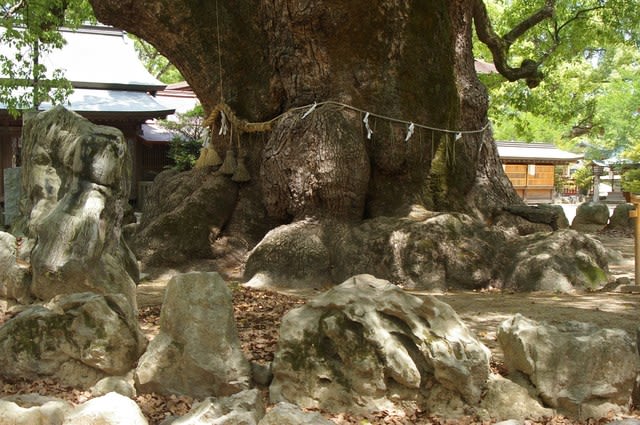

大樟 湯蓋(ゆふた)の森 衣掛(きぬかけ)の森

御降誕の時、この樟樹にて産湯を仕え奉りしに其の枝葉

茂りて湯槽の上を覆いたりし形に「湯蓋の森」、御降誕の

時この樟樹に御衣を掛けたる故「衣掛の森」と名付けられ

、両大樟とも大正11年に国の天然記念物に指定されてい

ます。

蚊田(かた)の森

当宮境内の樟樹は、枝張り樹勢共に至って旺盛、外観は

一大樟林の壮観を呈し亭亭として聳える様は”生命の息吹”

を強く感じます。社地の古名から「蚊田の森」として昭和

34年に県の天然記念物に指定されています。

右記由緒により当宮御神域全てが「安産信仰に関する伝

説地」として昭和30年に福岡県指定文化財(民俗資料)

とされています。

参道入口の狛犬です

参道を進みます

手水舎です

二対の狛犬です

拝殿です

大きな本殿の屋根です

拝殿脇の奉献馬像です

拝殿の右手に目的の湯蓋の森が在ります

西側から、天然記念物 湯蓋ノ森(樟)

本樹は樟の代表的な巨樹の一にして樹齢の古きものなれば

之を保護するを要すとあります

南西側から

南側から、小さな鳥居と右手の洞には蓋がされていて避雷針の電線のようなものが見えています

東側から

外側境内の東側から見ました、境内を囲む玉垣の赤が綺麗です

では、本殿北側の衣掛の森へ行きましょう

博多からJR香椎線の終点うみ駅です

宇美八幡宮は、宇美町役場の北西側約400mのところ

県道68号線沿いに西南西向き参道で宇美八幡宮が鎮座します、参道入口です

別表神社 宇美八幡宮です

応神天皇御降誕地の石碑です

由緒書です

御由緒

当宮は記紀にもある通り大15代應神天皇(八幡大神)

御降誕の聖地として、神功皇后との母子大神を中心とした

特別な由緒を有し「敏逹天皇3年」創建と伝えられており

安産育児の子安大神とも称され、古来より皇室を始めとし

て多くの人々に崇敬されています。

祭神

應神天皇、神功皇后、玉依姫命、住吉三社大神、伊弉諾尊

聖母宮(しょうもぐう)

安産に因む信仰から、母后に対する特別な崇敬を以て、

宝永3年に造営され県下の代表的秀作とされる「聖母宮御

神像」(県指定文化財)が奉安されており、25年に一度

御開帳の神事が斎行されます。

湯方神社(ゆのかたじんじゃ)

應神天皇御降誕の時に、御産の職を仕え奉りし女官を祀

る「日本助産婦の祖神」の社として古くより皇室を始め、

妊婦及び助産師の信仰が特に篤い、国内唯一の神社です、

安産祈願を受けた妊婦が、安産の鎮めとして「子安の石」

を預かり帰り目出度くご出産の後に別の石に生まれた子の

名などを書いて宮参りの際にお預かりした石と共に奉納し

御礼参りを行う慣わしとなっています。

子安の木(こやすのき)

神功皇后三韓より御帰還の後、此処に産殿を営ませ槐の

枝を折りて取りすがり安々と御産、その枝を地に刺し次第

に生茂れり、当時の木は世を経る毎に代れども、その種子

は絶えず芽生えて今日に至っています。

産湯の水(うぶゆのみず)

御降誕の際、産湯として用いられた御神水で今日に至る

まで妊婦拝受して安産を祈り又産湯に和して産児の成長を

祈る信仰が伝えられています。

御胞衣ヶ浦(えながうら)

皇子の御胞衣を納めし聖地として神苑に奥宮としてお祀

りされています。

大樟 湯蓋(ゆふた)の森 衣掛(きぬかけ)の森

御降誕の時、この樟樹にて産湯を仕え奉りしに其の枝葉

茂りて湯槽の上を覆いたりし形に「湯蓋の森」、御降誕の

時この樟樹に御衣を掛けたる故「衣掛の森」と名付けられ

、両大樟とも大正11年に国の天然記念物に指定されてい

ます。

蚊田(かた)の森

当宮境内の樟樹は、枝張り樹勢共に至って旺盛、外観は

一大樟林の壮観を呈し亭亭として聳える様は”生命の息吹”

を強く感じます。社地の古名から「蚊田の森」として昭和

34年に県の天然記念物に指定されています。

右記由緒により当宮御神域全てが「安産信仰に関する伝

説地」として昭和30年に福岡県指定文化財(民俗資料)

とされています。

参道入口の狛犬です

参道を進みます

手水舎です

二対の狛犬です

拝殿です

大きな本殿の屋根です

拝殿脇の奉献馬像です

拝殿の右手に目的の湯蓋の森が在ります

西側から、天然記念物 湯蓋ノ森(樟)

本樹は樟の代表的な巨樹の一にして樹齢の古きものなれば

之を保護するを要すとあります

南西側から

南側から、小さな鳥居と右手の洞には蓋がされていて避雷針の電線のようなものが見えています

東側から

外側境内の東側から見ました、境内を囲む玉垣の赤が綺麗です

では、本殿北側の衣掛の森へ行きましょう