・久しぶりに現地調査。ウダイカンバが優占する山火事後に再生した広葉樹二次林(95年生以上?)の試験地において、胸高直径と方位別の樹冠長を調査。収穫調査チームも途中で合流し、大勢でがやがやと・・・。それにしても、天気はいきなり吹雪。相変わらず、フィールドで天気に恵まれない・・・のは、当方がいるからだ!大きなビニール袋の中に野帳を入れて、調査を続行。

・本試験地では既に3度の毎木調査が行われ、最近の2回の調査では斜面上部・下部・左・右の4方向の樹冠長が記録されている。今回の調査結果を、過去の記録と見比べながら書き込んでいく。ここでは、回帰年も短く、比較的強めに伐採を続けているせいか、胸高直径は8年前に比べてずいぶんと大きくなった。もはやメジロカバとは言えないようなサイズの個体もいる(60cmを超える立派なやつも・・・)。

・斜面下部の樹冠長が大きいのは、全体として斜面下方に向かって上長成長しているせいか・・・。それにしても、樹冠というものは円や楕円というよりも、ずいぶんと偏った形をしているものだ。ウダイカンバは他個体と枝が重なると自己間引きするというが、確かに樹冠はほとんど触れ合わず、互いに避けるように接している。イタヤカエデ、ハリギリなど他の広葉樹もあるが、樹冠層は完全にウダイカンバの一人舞台である。樹冠長を過去のデータと比べてみると、3mとか伸びているものもあれば、かえって短くなっている(枝が折れた?)のもいる。

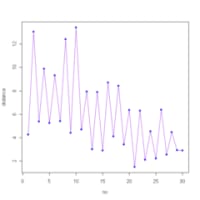

・こうなってくると、「どうやって樹冠長サイズや伸長量が決まるか!?」というのが気になるところだ。プラス要因としては、他個体がいなくて使える空間が広がっていること、成長自体がいいこと、しっかりした下枝が張っていること、などであろう。マイナス要因としては、他個体と触れ合って制限されること、風で折れること、がんしゅ病などの病気で成長阻害が生じることなど、か・・・。サイズ依存的に、大きい個体ほど成長するのか、はたまたある一定のサイズになると、それ以上は大きくなれないよ・・・、などとなるのかはデータをじっくり見てみないとよく分からない。

・隣の個体と樹冠を接しているかどうかもチェックすると、高密度林分と低密度林分ではずいぶんと雰囲気が違う。今回は、どういうデータに整理するのがいいのかね。面積というのはずいぶん難しそうだからとりあえず方位別の長さ、伸長量がどんな分布になっているか見てみるのが良さそう。隣個体の樹冠との接触の有無もデータ化したので、それもじっくりと転がしてみると面白そう。それにしても、たまに外に出ると、色々と頭が活性化されてよい。頭上にも、複雑かつ楽しげな世界は広がっているのであった。

・本試験地では既に3度の毎木調査が行われ、最近の2回の調査では斜面上部・下部・左・右の4方向の樹冠長が記録されている。今回の調査結果を、過去の記録と見比べながら書き込んでいく。ここでは、回帰年も短く、比較的強めに伐採を続けているせいか、胸高直径は8年前に比べてずいぶんと大きくなった。もはやメジロカバとは言えないようなサイズの個体もいる(60cmを超える立派なやつも・・・)。

・斜面下部の樹冠長が大きいのは、全体として斜面下方に向かって上長成長しているせいか・・・。それにしても、樹冠というものは円や楕円というよりも、ずいぶんと偏った形をしているものだ。ウダイカンバは他個体と枝が重なると自己間引きするというが、確かに樹冠はほとんど触れ合わず、互いに避けるように接している。イタヤカエデ、ハリギリなど他の広葉樹もあるが、樹冠層は完全にウダイカンバの一人舞台である。樹冠長を過去のデータと比べてみると、3mとか伸びているものもあれば、かえって短くなっている(枝が折れた?)のもいる。

・こうなってくると、「どうやって樹冠長サイズや伸長量が決まるか!?」というのが気になるところだ。プラス要因としては、他個体がいなくて使える空間が広がっていること、成長自体がいいこと、しっかりした下枝が張っていること、などであろう。マイナス要因としては、他個体と触れ合って制限されること、風で折れること、がんしゅ病などの病気で成長阻害が生じることなど、か・・・。サイズ依存的に、大きい個体ほど成長するのか、はたまたある一定のサイズになると、それ以上は大きくなれないよ・・・、などとなるのかはデータをじっくり見てみないとよく分からない。

・隣の個体と樹冠を接しているかどうかもチェックすると、高密度林分と低密度林分ではずいぶんと雰囲気が違う。今回は、どういうデータに整理するのがいいのかね。面積というのはずいぶん難しそうだからとりあえず方位別の長さ、伸長量がどんな分布になっているか見てみるのが良さそう。隣個体の樹冠との接触の有無もデータ化したので、それもじっくりと転がしてみると面白そう。それにしても、たまに外に出ると、色々と頭が活性化されてよい。頭上にも、複雑かつ楽しげな世界は広がっているのであった。