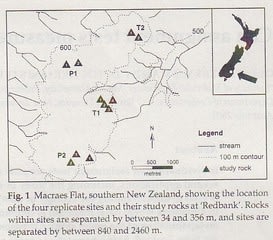

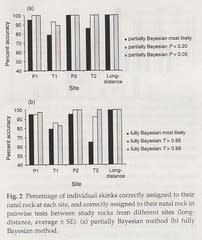

・アサインメントテストの解説スライドを作るために、改めてManel et al. 2005 TREEをチェック。関連してDispersal推定でよく引用されるBerry et al. 2004 Mol Ecolの原著も読んでみる。これはニュージーランド南部の地上性のトカゲをについて、標識放逐法で由来集団が明らかな131個体について、13のSSR遺伝子座を用いてアサインメントテスト(AT)で由来集団を正しく推定できるかを調べたもの。4サイト(P1, P2, T1, T2)について、それぞれ2-4の候補集団を対象にした解析を行っている。

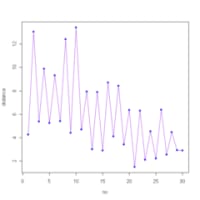

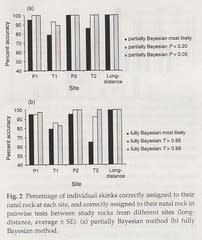

・統計手法やマーカー数と推定精度の関係も調べてあるため、引用するには便利な論文。候補集団間のFstが0.04から0.05と低いサイト(T1、T2)では推定精度はやや低かったが(Partial BayesianのMost-likely法の最低値で約80%)、その他では95%以上の推定精度が得られた。標識放逐には7年にもわたる歳月を要したのに対し、アサインメント法では3ヶ月で結果が得られたことから、使いようによっては効率的な手法になりうるというのが結論。

・総説や本などでも紹介されていたので、何となく内容は知っていたものの、やはり原著を読むと新たな発見がある。ちみみにこのトカゲは絶滅危惧種(VU)らしい。このトカゲはOtago地方では露出した岩に生息するらしく、"集団”の特定が非常にやりやすいというのが研究材料として適しているのであろう。

・秋の長雨なのか今週はずっと天気が悪いようだ。懸案だった2つの論文がそれぞれ投稿され、審査待ち状態になった。ほっとする間もなく、170ページを超える審査原稿(D論)のチェック。だんだん頭がぼーとしてきたので、とりあえず明日に迫ったプレゼン作り。無理やり完成したことにして、次の原稿をチェック。あまり進まないまま時間切れに・・・。

・統計手法やマーカー数と推定精度の関係も調べてあるため、引用するには便利な論文。候補集団間のFstが0.04から0.05と低いサイト(T1、T2)では推定精度はやや低かったが(Partial BayesianのMost-likely法の最低値で約80%)、その他では95%以上の推定精度が得られた。標識放逐には7年にもわたる歳月を要したのに対し、アサインメント法では3ヶ月で結果が得られたことから、使いようによっては効率的な手法になりうるというのが結論。

・総説や本などでも紹介されていたので、何となく内容は知っていたものの、やはり原著を読むと新たな発見がある。ちみみにこのトカゲは絶滅危惧種(VU)らしい。このトカゲはOtago地方では露出した岩に生息するらしく、"集団”の特定が非常にやりやすいというのが研究材料として適しているのであろう。

・秋の長雨なのか今週はずっと天気が悪いようだ。懸案だった2つの論文がそれぞれ投稿され、審査待ち状態になった。ほっとする間もなく、170ページを超える審査原稿(D論)のチェック。だんだん頭がぼーとしてきたので、とりあえず明日に迫ったプレゼン作り。無理やり完成したことにして、次の原稿をチェック。あまり進まないまま時間切れに・・・。