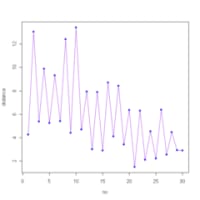

・倒木上のトドマツ実生/稚樹の親子解析を進めるうちに,興味深い事実が浮かび上がってきた.実生/稚樹の年齢と種子散布距離の関係をみると,年齢が上がるほど種子散布距離が長くなる傾向があるようなのだ.こういう傾向をみると,すぐにJanzen-Connel仮説を思い浮かべてしまうのだが,なぜだか自分としては”しっくり”こない.こういうときには専門家の意見を聞くのが一番ということで,温帯林におけるJ-C仮説の検証をテーマに研究をされているYさんに,いくつかの質問をさせて頂いたところ,早速,貴重なコメントと重要な文献を教えていただいた(ありがとうございました!).

・J-C仮説は熱帯林の種多様性を説明するために提出された仮説なので,同種個体密度が高い針葉樹にはそもそも適せず,最近では,距離依存的,あるいは密度依存的な死亡については,最近,「J-C仮説」とは異なる用語が使われているらしい.また,Yさんからのコメントで改めて気がついたのだが,単にトドマツ成木の近くで実生の死亡率が高いということだけでは,年齢と散布距離の関係は説明できない.

・つまり,”近傍の母樹の近くでは,他人の子供に比べて,その母樹の子供は死亡しやすい”ことが成り立ち,年齢が上がるにつれて,近傍の母樹から散布された子供が淘汰されていかなくては,このような現象にはならないわけだ.したがって,「トドマツ成木の近傍でトドマツ実生を加害する昆虫が多い」となどでは,論理的に不十分だ.つまり,母樹特異的な菌類がいて,同じ家系(つまり子供)はより病気にかかりやすいなどという現象がない限りは,このような結果にはならないことになる(あるいは,距離依存的な死亡以外の要因を探す必要がある).

・Yさんからの指摘にもあったが,やはり死亡要因の特定が重要だと認識する.既に,ラベルはつけてあるので,来年は少し細かく調査を行って,死亡要因や病原菌の特定をする必要がありそうだ.また,移植実験をすれば,この仮説は検証できるわけである(Augspurgerの初期の仕事では,母樹の樹冠下よりも他個体の樹冠下の方が生存率が高いという現象が既に報告されている).母樹別実生は苗畑に準備しているので,これもうまくいけば不可能ではない.それにしても,岩魚沢のトドマツは,繁殖過程でも実生の定着でも,ほんとに面白い知見が転がっていそうだ.

・J-C仮説は熱帯林の種多様性を説明するために提出された仮説なので,同種個体密度が高い針葉樹にはそもそも適せず,最近では,距離依存的,あるいは密度依存的な死亡については,最近,「J-C仮説」とは異なる用語が使われているらしい.また,Yさんからのコメントで改めて気がついたのだが,単にトドマツ成木の近くで実生の死亡率が高いということだけでは,年齢と散布距離の関係は説明できない.

・つまり,”近傍の母樹の近くでは,他人の子供に比べて,その母樹の子供は死亡しやすい”ことが成り立ち,年齢が上がるにつれて,近傍の母樹から散布された子供が淘汰されていかなくては,このような現象にはならないわけだ.したがって,「トドマツ成木の近傍でトドマツ実生を加害する昆虫が多い」となどでは,論理的に不十分だ.つまり,母樹特異的な菌類がいて,同じ家系(つまり子供)はより病気にかかりやすいなどという現象がない限りは,このような結果にはならないことになる(あるいは,距離依存的な死亡以外の要因を探す必要がある).

・Yさんからの指摘にもあったが,やはり死亡要因の特定が重要だと認識する.既に,ラベルはつけてあるので,来年は少し細かく調査を行って,死亡要因や病原菌の特定をする必要がありそうだ.また,移植実験をすれば,この仮説は検証できるわけである(Augspurgerの初期の仕事では,母樹の樹冠下よりも他個体の樹冠下の方が生存率が高いという現象が既に報告されている).母樹別実生は苗畑に準備しているので,これもうまくいけば不可能ではない.それにしても,岩魚沢のトドマツは,繁殖過程でも実生の定着でも,ほんとに面白い知見が転がっていそうだ.