A.はじめに

今から2年前の2013年夏ごろにうくれれプアプアのオーナーけんさんから「プアプアから新しいアイディアのウクレレ曲集を出したい」という相談を受けました。

プアプアからは既に「Ukulele Of Hawaii」というウクレレ曲集が日本語版、英語版(英語版のタイトルは「Hawaiian Style Ukulele」)それぞれ3巻ずつ合計6巻も発行されています。

これらにはトラディショナル曲だけでなく最近流行しているハワイアン曲もたくさん収録されているので、日本はもとより英語圏でも各地のウクレレ勉強グループで「教科書」として採用されているほど普及するようになりました。

B.提案

けんさんからの打診に対し私からは予て暖めていた案を提示させていただきました。

すなわち、ウクレレとフラの隆盛な時代となりましたが、フラの入る曲はもちろんのこと、入らない曲でもウクレレを弾きながら歌うだけの演奏が多くなり、スチール・ギターを弾けるメンバーが少なくなったことも有って昔のように途中にスチールギターによる「パー、アニ」(楽器演奏)部分をはさむパターンを見受ける機会が少なくなったような気がいたします。

もちろん「パー、アニ」の部分をキーボードやウクレレ・ソロで演奏するグループもありますが、ウクレレ・ソロが弾けるメンバーがいない場合にはこのパターンも実現が困難になりますし、いた場合でも五線譜で書かれた楽譜を見ながらウクレレ・ソロを弾くのは結構大変なことと思います。

私の提案はこのようなウクレレを中心としたハワイアン・バンドでイントロや曲の途中でウクレレ・ソロができるようなタブ譜を含んだ曲集を作る、ということなのです。

こういったコンセプトの曲集はこの分野ではおそらくはじめての存在になると思いますが、果たしてこのような楽譜が皆様から受け入れていただけるかどうかが問題でしょう。

C.選曲

けんさんからのGOサインがありましたので早速選曲に取り掛かりました。

その前提として

1) 比較的ポピュラーな曲を中心に選曲する。すなわちいくら「良い曲」と思って選んでも、あまり知られていない場合は曲集を手にした段階で「パス」されてしまう心配がありますので。

2) 著作権が現存している曲を避ける。もちろん著作権使用料を支払えば済むことですから、できれば著作権のある有名な曲を採用したいところなのですが、ハワイアン音楽の場合は日本で言うJASRACのような著作権管理団体(米国ではBMIとASCAP)経由で出版権をもつ出版社を探し、その会社と交渉する手間が結構大変です。大会社のような「法務担当」が居るわけでもないので、今回はトラディショナル曲とハワイ王室メンバーの作品などのPD(パブリック・ドメイン:著作権なし)の曲を中心に選曲することにいたしました。もしもこのコンセプトを市場で受け入れていただけるような場合は次の企画ではしっかりと時間を掛けて「有名な曲」をどんどん取り入れることはやぶさかではありません。

3) 長い曲やテンポが速いためにページ数を多く必要とする曲を避ける。いままで経験したなかで、演奏中や練習中にページをめくることは煩わしいだけでなく、楽器から手を離すことになり、演奏に集中できないことがよく起こります。そのためすべて「見開き2ページ」に収まる規模の曲を選びました。

4) コード進行が複雑であったり、数多くのコードを必要とする曲を避ける。今回の曲集は比較的初心者の方々が「易しいコード」を弾きながら楽しんでいただくことを想定していますので、ハワイアン・バンプ部分やエンディング部分を除いて最大5個程度のコードで済む曲を選びました。

・・・・・とまだまだいろいろな条件があるのですが、まずは数100曲の候補の中から上記の条件に当てはまるものを50曲ほど選びました。

そしてこの中からあらかじめ予定している歌手ができるだけ歌い慣れている曲を選ぶことにいたしました。おそらく歌い慣れていなくても「聴いたことのある」程度の曲であれば問題なく歌えるとは思いますが、慣れているに越したことはありませんので・・・・

D.アレンジ

このようにして候補が25曲ほど揃いました。あとは実際にアレンジしたうえで歌手に歌ってもらい、その出来によって15曲まで減らすことにいたしました。

そしてアレンジに取り掛かったのですが、これまた前提として

1) キー(調子)はC (ハ長調)、F (ヘ長調)そしてG (ト長調)の3種類だけとする。当初はCとGだけにするつもりでしたが、歌の音域の関係でFも含めることとし、最終的にはFのほうがGより多くなりました。

よく「ギターのFコードが押さえられないためギターを諦めた」という方が居られますが、ギターのFコードをウクレレに当てはめるとB♭コードに相当し、このコードが押さえられないかたが結構居られます。

B♭コードはキーFの曲には必ず入っているので、できれば避けたかったのですが・・・・

以前、有名なウクレレ奏者の方のTVでの入門講座で「ハッピー・バースデイ」をキーFで指導されていましたが、B♭が苦手な初心者が居られるとは夢にも思わなかったのでしょう。

2) 曲によって「男声用」と「女声用」のアレンジを行い、うち数曲では同じ曲を「男声用」と「女声用」にアレンジする。もちろんそれぞれはっきりとした音域があるわけではありませんので、どの曲も男声、女声いずれで歌うことも構わないのですが、少しでも実際の演奏での応用が利くようにと考えました。

3) イントロと中間部にかならず「易しいウクレレ・ソロ」を入れる。ハワイアン・バンドとしての演奏の場合このソロ部分すなわち「パー、アニ(インストゥルメンタル)」がアクセントになりますので、易しいソロ用のタブ譜を用意いたしました。そしてこれらのタブ譜には必ず五線譜が付いているため、キーボードなどでもこの部分の「パー、アニ」部分を弾くことも可能です。

4) ウクレレ・ソロは、できるだけ「ハイG調弦」のウクレレで演奏できるようにする。実際には上記のように男声と女声に向けたキーになるようなアレンジをするとどうしても「ローG調弦」のウクレレでないと弾けない曲も出てまいりますので、その場合はタブ譜にその旨表記します。ただし「ハイG調弦」用のアレンジのほとんどが4弦を使わないようになっていますので「ローG調弦」のウクレレでしたらほとんどすべての曲を問題なく演奏することが可能です。

5) すべての曲の後半ボーカル部分はデュエットとなるように楽譜を作成する。実際にローカルの歌手にハーモニーを付けてもらうと、三度や六度よりも四度や五度のハーモニーになる場合が多く、結構「ハワイらしい」響きになるため、これを採譜して楽譜に載せました。さらに細かい節まわしもできるだけ歌いなれたものを採譜したため、市場に出回っている楽譜とは多少異なるものもあります。

E.曲の構成

アレンジした楽譜の概要はこのようになります。

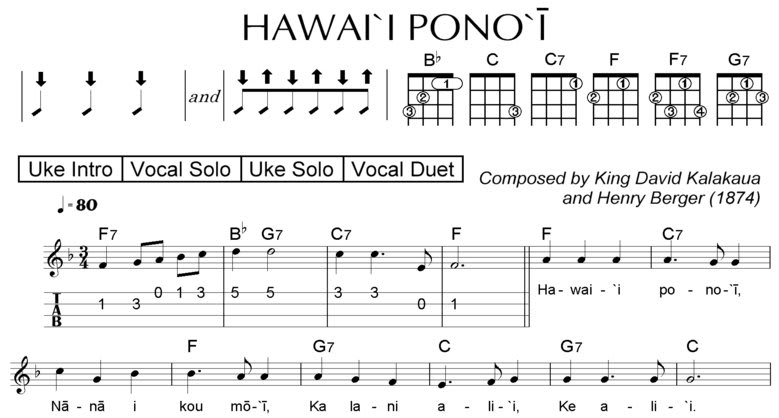

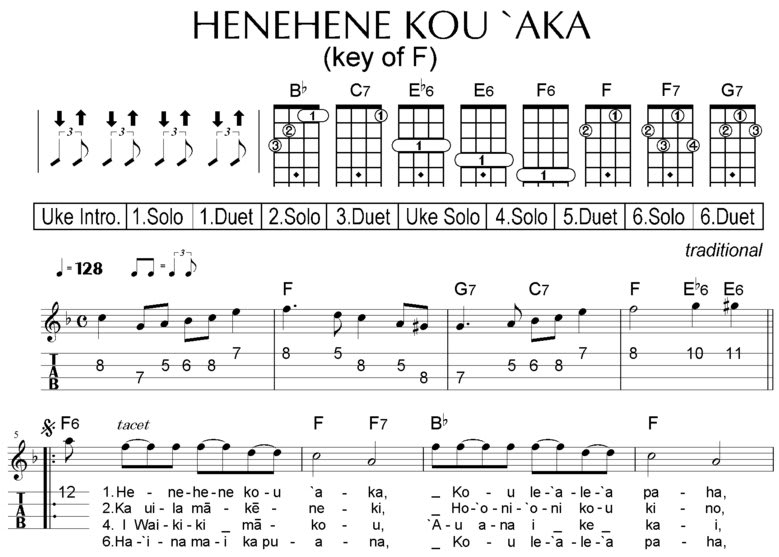

まず、タイトルの右下がウクレレのコード・フォームです。ここは慣例に従って左手の人差し指から小指に掛けて(1)~(4)という番号をつけてあります。

そしてその左がこの曲を伴奏する際のストラミング(またはストローク)・パターンです。複数ある場合には添付のCDを参考にしてください。

その下にある枠で囲った部分がこの曲の進行を示しています。この曲で言えばウクレレによるイントロのあとボーカルのソロ、続いてウクレレのソロ、最後がボーカルのデュエットへと進行します。

一番下はウクレレ用のタブ譜(五線譜つき)とボーカル用の五線譜で、今回の楽譜はすべてこのようにウクレレ用タブ譜とボーカル用五線譜の混在するおそらく今まで見たことも無い構成になっています。

F.ユニークなCD

ここで添付のCDについてご紹介しておきましょう。

CD自体は普通のオーディオCDなのですが、このCDの左右チャンネルにちょっとした「仕掛け」がしてあるのです。

まず、それぞれの曲のスタート部分に両チャンネル共通で「カウント音」が入っています。普通のCDを作成する際にはではこの部分を必ず取り除くことになっているのですが、今回のCDではこのカウント音によってテンポが分かるようになるので、CDに合わせて演奏したり録音したりする方にとっては大変都合の良いものになっています。

そしてそれぞれの曲では左チャンネルに伴奏用のベースとウクレレの音が含まれていて、右チャンネルにはボーカル及びウクレレ・ソロが収録されていますので、両チャンネルを同時に再生すれば普通の音楽CDと同じに楽しめますが、左チャンネルだけを再生した場合ですと伴奏だけの「カラオケ」になるためをこの伴奏音に合わせて歌ったり、ウクレレ・ソロを演奏することができると共に、それを録音してご自分だけのアルバムを作成することも可能になります。

G.収録曲リスト

最終的に収録した曲はこのリストにある15曲となりました。

リストのうち3曲だけはローG調弦のウクレレを対象としていますが、他の12曲はハイG調弦用で、ローG調弦のウクレレを使った場合でもほとんど問題なく演奏できます。

H.各曲の紹介

それでは15曲の紹介をしてまいりましょう。

01.Aloha `Oe (F)

世界中で歌われているリリウオカラニ作の名曲。

普通この曲はアルバムなどではその最後に収録されているのに対し、なぜか今回の曲集ではトップに置かれています。

でも決して「これで終わりです」などというつもりではなく、あくまでもアルファベット順にならべたらトップになってしまっただけなのです。(上記の「収録曲リスト」をご覧ください。)

この曲には「アロハオーーエー」と「オー」を伸ばすリリウオカラニの手書きの楽譜が残されていますので、厳密にはそれに従うべきなのですが、残念ながら世の中全般に「アローハーオエー」が行き渡っていますので、そのパターンを採用しました。

02. Hawai`i Pono`ī (F)

今度はハワイ国の国歌で現在のハワイ州々歌のハワイ・ポノイーです。カラーカウア王が王室の音楽教師としてドイツから招いたヘンリー・バーガーの助けの元に作ったと言われます。

イントロのところにもあるG7コードはオリジナルにはないコードですので、ここはそれを省いてB♭のままで良いと思います。

ただ、この場所にG7(-9)すなわちDディミニッシュと同じ響きの音があると魅力的だったので、作者のカラーカウア王には申し訳ないのですがそのコードに近いG7を敢えて採用しました。(ちょっと余計だったかもしれませんが・・・・)

03. Henehene Kou `Aka (C)

次は同じ曲を異なるキーでアレンジしたものを紹介いたします。

まずこちらのキーC (ハ長調)は男声のボーカル用にアレンジいたしました。

この曲は6番までの歌詞を載せましたが、フラ・ソングの常道?である同じ歌詞をソロとコーラスで歌うと12回も歌うことになるので1-1-2-3-4-5-6-6と最初と最後だけダブって歌うことにしてあります。

曲の内容は、その昔ワイキキを走っていた路面電車に乗ってあちこちに移動する歌ですが、IZ (イズラエル・カマカヴィヴォオレ)の歌でおなじみの「Our eyes・・・・・」というバースは一種の替え歌ですのでここでは採用しませんでした。

04. Henehene Kou `Aka (F)

今度は同じ曲のキーをF (ヘ長調)にした女声用のアレンジです。

ウクレレ・ソロでは12フレットまで弾くのでちょっと大変ですが、単音弾きだけですからがんばってください。

この楽譜にも「Our eyes・・・・・」のバースは採用していません。

05. Hōlei (G)

キラウエアからの溶岩で海岸が埋め尽くされてしまった黒砂海岸カラパナ近くの古い村ホーレイから聞こえた海岸の呻りを歌った曲。

この曲のタブ譜はハイG用に書きましたのでもしローG調弦のウクレレで弾く場合には4弦の2フレットの代わりに1弦の0フレットを弾いてください。

06. Hula O Makee (F/G)

この歌は遭難したマキー号という船を捜索する様子を歌っていますが、たくさんあるバース(曲番)のなかからポピュラーな4つのバースを記載してあります。そして4番であるハイナ・バースではそれまでのFからGに転調しています。

この曲は今回の曲集の中では手ごわい内容と思います。

まず曲の途中でF(ヘ長調)からG(ト長調)に転調することと、ウクレレ・ソロに複音を使っていることによります。

CDを使わなければFのままで最後まで演奏するという選択もありそうですが・・・・・

07. I Kona (F)

この曲名をグループ名にしたレッドワード・カアパナとイコナが得意としていた曲で、最初にご紹介しましたプアプアの「Ukulele Of Hawaii 」第1巻のトップにも収録されている曲ですが、2番以降の歌詞の譜割が示されていないために歌いにくいというご意見がありましたので、今回の曲集ではこの曲に限らずすべての曲の1番だけでなく全部のバースの歌詞に譜割りをつけて歌い易いようにいたしました。

08. Kalena Kai (C)

この曲は06. Hula O Maki同様に通称「タヒチアン・ストローク」とか「ダブル・ストラム」と呼ばれる軽快なリズムで伴奏いたします。

09. Ku`u Ipo I Ka He`e Pu`e One (C)

この曲の作者はリリウオカラニの妹で、カイウラニ王女の母親のミリアム・リケリケ王女ですが、彼女は「恋多き女」でもあったようで、リリウオカラニ作の「サノエ」は彼女の恋のことを歌ったという説も有ります。

この曲はローG調弦のウクレレで弾くようにアレンジいたしました(ハイG調弦のウクレレで弾いてもそれほどの違和感はありませんが・・・・)ので、ウクレレのタブ譜の4弦を少し太くして見分けがつくようにしてあります。

10. Ku`u Ipo I Ka He`e Pu`e One (G)

収録曲リストにはキーがFとありますがGに変更してあります。(楽譜と録音はGになっています)

11. Makalapua (C)

リリウオカラニに捧げられた歌で、歌詞の中にある「Kamaka`eha」と「Lili`ulani」はいずれもリリウオカラニの別称です。

この曲もローG調弦ウクレレ用にアレンジいたしました。

12. Pāpālina Lahilahi (C)

女性の「上品な (lahilahi)」「頬 (pāpālina)」を歌った歌。

この曲と次の曲は06. Hula O Makee同様にウクレレ・ソロが難しい曲になります。

単音弾きではありますがテンポが速いので結構苦労するかもしれません。

13. Pāpālina Lahilahi (F)

この曲のウクレレ・ソロ部分は12. Pāpālina Lahilahi (C)とまったく同じメロディーなのですが、ハイポジションを使うためさらに難しくなっていると思います。

14. The Queen's Jubilee (C)

1887年にカラーカウア王の名代としてイギリスのビクトリア女王の戴冠50年式典(Jubilee)に参列するためにロンドンに行ったリリウオカラニがアレキサンドラ・ホテルで作った曲です。

最近の歌手で途中の音符を伸ばして歌う向きもありますが、この曲集ではオリジナルに沿ってアレンジしています。

15. The Queen's Jubilee (F)

この曲もローG調弦ウクレレ用にアレンジいたしました。

以上で収録した15曲の冒頭部の楽譜と解説を終えます。

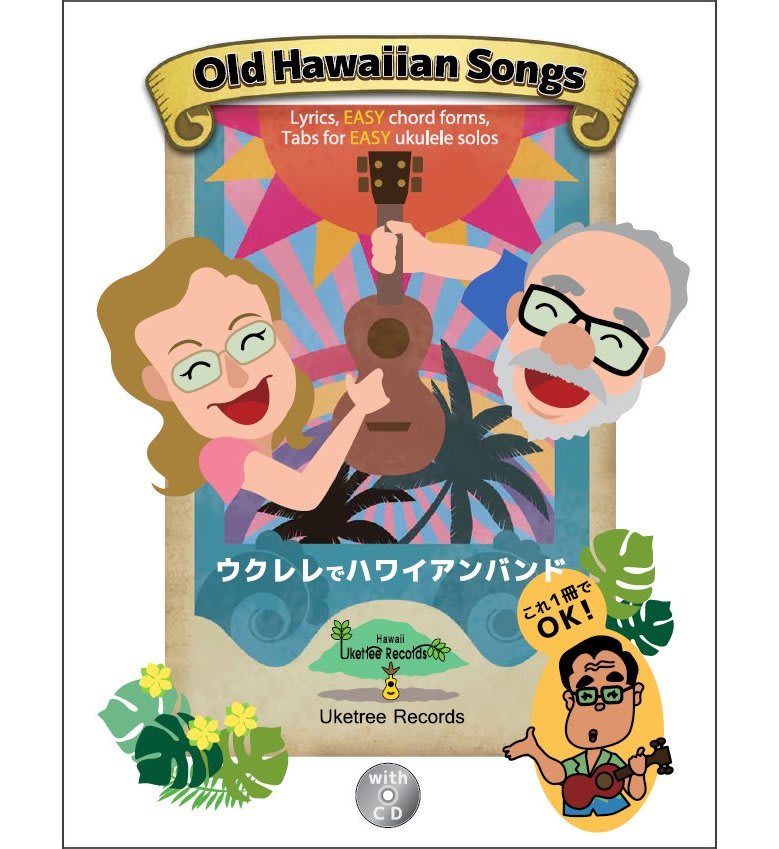

I. 表紙と裏表紙

この曲集の表紙には男声歌手のレナード・ジェンキンスと女声歌手のナニ・ナオペのイラストに加えて、なんと私のイラストまで載ったものが作成されました。

レナード・ジェンキンスはワイキキ・ジャマーズやロイヤル・グローブ・セレネーダースのリーダーで、ナニ・ナオペは歌手として、そしてメリー・モナーク・フラ・コンペティションの創設者のひとりとしても有名な故・ジョージ・ナオペの姪の女性歌手です。

私のイラストはもともと私が在籍していた日本の会社を卒業する際に同じ組織の後輩が描いてくれたイラストを

フェイスブックの写真代わりに使っていたのですが、プアプアのオーナーであるけんさんが表紙を描くイラストレーターのかたに「このイラストを使うように」と指示されたようです。でも、こんなところに私のイラストが載ってしまったことで曲集の売れ行きが落ちるのではと心配しております。

裏表紙は「収録曲リスト」と「凡例」を載せることで、中を見なくても概要が分かるように考えました。

この本の「奥付け」です。

添付CDのレーベルはこのようなものです。

この本のタイトルに触れませんでしたが表紙やCDにあるように「Old Hawaiian Songs」ですのでよろしくお願いいたします。

J. 価格、購入場所

この本は全世界共通の出版登録番号(ISBN)は保持していますが、日本で流通に乗せる場合は「書籍JANコード」も取得する必要があるので当面Amazon JPからの購入は不可能です。

そのため、購入ご希望の方は私のEメール「uke@japan.email.ne.jp」へのメールまたはフェイスブックのわたしのアカウント「マットコバヤシ」へのメッセンジャーで送付先をご連絡ください。

価格は2,500円+税すなわち税込み2,750円に送料250円を加えた3,000円となります。

K.追記

今から30年近く前の1998年にウクレレ界に大きな反響を呼んだ書籍が登場しました。

それはウクレレ指導者として30年を越えるキャリアを持つ故・渡辺直則さんがそれまでの指導歴の中で培ったノウハウをまとめた名著「いつでもどこでもウクレレ弾こうよ」でした。

この本は160ページにも及ぶ内容のため、発行後にいくつかの記載ミスが見つかりました。

すでに販売されているために「正誤表」を挟み込むわけにも行かなかったので、私のサイトに「正誤表」を掲載することといたしました。

当時はまだインターネットがそれほど普及していなかったのでどれだけの購入者が見てくださったのかは分かりませんが、cobachanをはじめネットの皆さんからは好意的な反響を頂いたことがありました。

・・・・と書いたからと言って許されるわけではないのですが、今回の「Old Hawaiian Songs」でも、初版の印刷後にいくつかの間違いが見つかりました。

大半はハワイ語独特の「オキナ(‘)」や「カハコー(長音記号)」の欠落というマイナー?なものでしたが、ひとつキー(調)の表示が間違っているものがありましたので次の版からは修正いたします。

ところが、タブ「譜の数字を入れ間違った部分が2箇所見つかりました。慎重に確認したはずなのですが、このようなミスがっ出てしまいました。

すでに印刷が終わっていますので、恐縮ですがこれらの部分を手直ししていただきたく、よろしくお願いいたします。

ひとつは9ページの1行目で左が印刷されたもの、右が正しいものです。

もうひとつは18ページのこれも1行目で、おなじく右が正しいものです。

今後もし再版があるようでしたら修正いたしますが、初版を購入していただいた皆様にはお詫びを申し上げます。

素晴らしいのを作成されましたね。

タブ譜も付けられて至れり尽くせり。

ところでどこで入手できるのでしょうか。

素敵ですね、このような本をきっかけにウクレレ、ハワイアン音楽がもっと身近になって欲しいですね。

せめて単純なウクレレ・ソロを入れることで立派なハワイアン・バンドになるのでは、と作成してみました。

これは気になります…!とてもわかりやすそうですね。ぜひ手に入れたいと思います。

この本は「きわめて易しいウクレレ・ソロ」の入ったウクレレ・バンドを想定していますので、すぐに一曲出来上がりますよ。

「教科書的な使い方」が出来そうですね。

まだまだトラディッショナル曲は沢山あります。

続編も・・・って・・・チョイと気が早かった!

おめでとうございます!

ハワイでこんな素敵な本を作成されてたのですね!

今までなかった本ですね、早く見てみたいです。

MATTさんの可愛らしいイラストが付いてるのもいいです!

これはとっても楽しみですー♪(´ε` )

もちろん大人買いしますが(笑)サイン入りのも☆ーなーU+2764U+FE0F

ウクレレ愛好家には必携の書ですね。絶対に購入します。

ISBNは全世界で通用しますのでご心配無用です。