2023年6月17日にスタートしたMattとShihoさんのライブは今回で4回目を迎え、いつもの自由が丘アイランズ・カフェで超満員の中、開催いたしました。

① The Good Old Ho`omalimali E

オープニングにふさわしい軽快な曲はバンドリーダーで作曲家のアルヴィン・カレオラニ・アイザックスの作品です。

カレオラニは10人もの子供を設けましたが、その中でも長男のバーニー、二男のノーマンそして三男のアッタはそれぞれ一流の音楽家となり、とくにバーニーはその甘いスチール・ギターの調べによりハワイ・コールズをはじめとしたたくさんのバンドで活躍しました。

この曲が作られた当時はバーニーをはじめとしたスチール・ギター奏者たちによって演奏され、歌われてきましたが、近年ライアテア・ヘルムの歌で復活しました。

② Waikā

ハワイ王朝を少し遡って、カメハメハ一世時代のチャント「Hole Waimea」の歌詞を使ってジョン・スペンサーが現代の曲にした作品です。両方の譜面ですが、メロディーは全く無関係ですね。

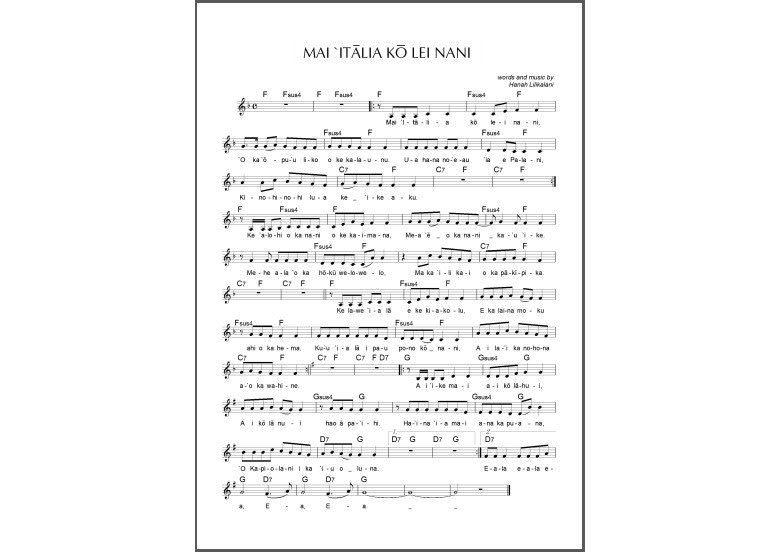

③ Mai `Itālia Kō Lei Nani

カラーカウア王の戴冠式に際してカピオラニ王妃のためにイタリアから取り寄せた王冠の美しさを彼女のお付きの女官Hanah Lilikalaniが作った曲です。

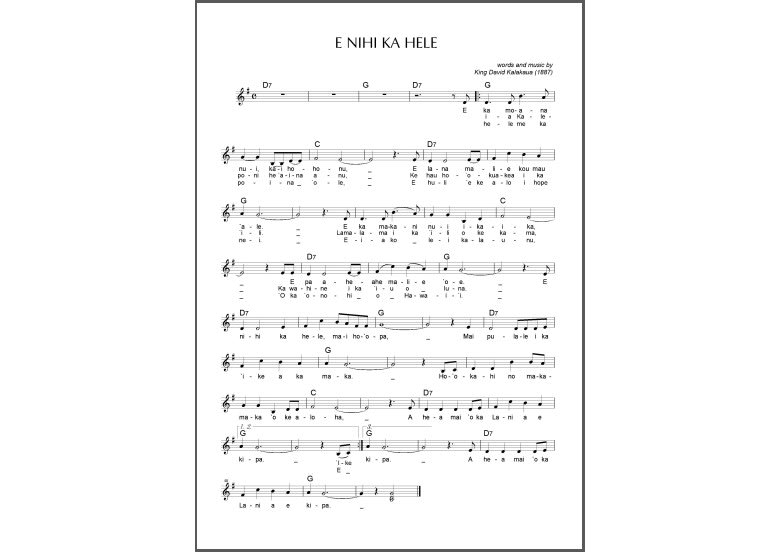

④ E Nihi Ka Hele

この曲は王室のトップであるカラーカウア王の作品です。

1887年6月20日、21日の両日に大英帝国の頂点に位置するヴィクトリア女王の在位50周年の式典「ゴールデン・ジュビリー」が行われました。

カラーカウア王も招待を受けましたが、妻のカピオラニ王妃を名代として、妹のリリウオカラニとともに向かわせました。

写真左はカラーカウア王、右の二人は1887年当時のリリウオカラニ王女(中)とカピオラニ王妃。

当時ハワイから英国に行くにはカリフォルニアまで船で、そのあと米東海岸までは陸路を、そしてふたたび船での航海という合計2か月近い日数が必要でした。

この曲はカリフォルニアに出発する妻への愛情の籠ったメッセージを歌ったものです。内容は途中の船旅の穏やかであらんことを祈り、カリフォルニアは寒いので気を付けるように、そして大役を果たして無事に戻ってきて欲しい、と言う気持ちが込められています。

そしてこの「ゴールデン・ジュビリー」を讃えてリリウオカラニが現地で作った曲があの「Queen's Jubilee」だったのです。

⑤ Adios Ke Aloha

ハワイ王室の4兄弟:長男のカラーカウア、長女のリリウオカラニ、次女のリケリケそして二男のレレイオーホクは「ナー・ラニ・エハー(4人の高貴な人たち)」と呼ばれていたのですが、かれらの音楽教師としてドイツから招いたヘンリー・バーガーの指導もあって、各自が音楽の才能を磨き、それぞれの作品を披露しあいました。

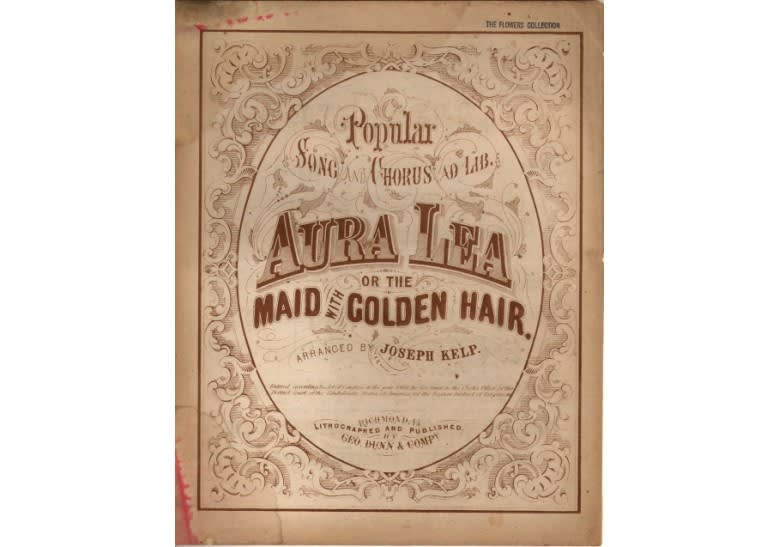

この曲の作曲年は不明ですが、1870年ごろと思われます。その少し前の1861年に米国で作られたポピュラー曲Aura Lea(黄金の髪の少女オーラ・リー)

のメロディーを耳にしたレレイオーホクがこのメロディーをベースに作った曲がこのAdios Ke Alohaと思われます。

「Adios」というのはもちろんスペイン語ですが、ハワイの牧場にメキシコから招いたカウボーイたちの話すスペイン語を新鮮に感じて採り入れたのではないでしょうか。

私たちにとっては「Aura Lea」や「Adios Ke Aloha」と同じメロディーでそれらより馴染みのある曲があります。それはエルヴィス・プレスリーの映画デビュー作品「Love Me Tender」の主題歌の同一タイトルの曲です。

この曲のクレジットにはしっかりとAura Leaの作曲者が「作曲者」として登録してあり、作詞者としてはバンド・リーダーのケン・ダービーがなぜか彼の妻の名前ヴェラ・マトソンで登録しています。

⑥ Aloha `Oe

この曲の作られたいきさつは「The Queen’s Songbook」や「Hawaiian Music and Musicians」ほか多数の文献に紹介されています。いろいろな説はあるのですがリリウオカラニが王女の時代(女王に即位したのは1891年ですが、カラーカウア王から王位継承者として指名されたのは1877年でした)の1878年に妹のリケリケ王女や側近たちを伴ってエドウィン・ボイドの持つマウナヴィリの牧場へ遠出をした時に作られたという説が有力です。このときにひとりの側近ジェームス・ボイドが列から消えたのでリケリケ王女と側近のチャールス・ウィルスンが探しに戻ったところ、彼は牧場の乙女と別れを惜しんでいたとのこと。

そのときに交わされてことば「アロハ・オエ、また逢う日まで!」という言葉を伝え聞いたリリウオカラニ王女が帰る道すがらその言葉にメロディーをつけ、宮殿に帰り着くまでに一行の皆が口ずさむほどとなったとのこと。ただ、これ以外の説もいろいろあり、姿を消したのはジェームス・ボイドではなくリケリケ王女で、探しに戻ったら彼女は牧場の青年と別れを惜しんでいた、というのもそのひとつです。ただこの説はちょっと穏やかでない背景を持っています。すなわちリケリケ王女は1870年にアーチボールド・クレッグホーンと結婚し、1875年には有名なカイウラニ王女も誕生しているので、もし、その説が正しいとすると不倫ということになります。

もっともリリウオカラニが友人のエリザベス・エイチャックと作った「サノエ」という曲の主題も「高貴な地位にある女性の秘めたる恋物語」で、「サノエ」というのは仮名とのことで、いろいろと詮索がなされていますが、そのひとつには「サノエとはリケリケのことではないか」という仮説が含まれています。当人に会ったわけではない(当然です!)のですが、もしかするとリケリケという女性は奔放な性格の持ち主だったのかも知れません。

私の場合、今となっては検証のしようがない事柄の真偽検討には、「できるだけオリジナルにちかい資料を探し出す。ただし説がいろいろある場合にはそれらを併記する。」という姿勢をできるだけ持つようにしています。たとえばウクレレの語源は「ノミが跳ねる」である、という資料が圧倒的に多い場合でも、いくつかある説の中でこの説が一番おもしろく、納得しやすいために採り上げられている可能性もありますし、それを多数の資料が孫引きしている可能性もありますので「多数だから」という事実だけでその説のみを紹介するのは間違っていると考えるからなのです。

話は戻って、Queen's Song Bookによると、マウナヴィリからの帰途にリリウオカラニ王女からそのメロディーを聞かされた側近のチャールス・ウィルスンが「王女さま、そのメロディーはThe Rock Beside The Sea に似通っていますね。」と言ったところ王女がそれを認めた、とあります。この曲は20年前に米本土で作られたポピュラー曲なので、間違いなくハワイにも伝わっていたと思われますし、そのメロディーが無意識に出てきたということは十分考えられます。そしてその後もうひとつの曲There’s Music In The Airとの類似性も指摘されるようになりました。

そこでもう一歩踏み込んでその類似性の検証をしてみました。まずはそれぞれの楽譜をさがすことから始まりました。幸いなことにインターネットの発達のおかげで両方の楽譜を入手することができました。100年以上前に出版された楽譜が自宅にいながら入手できるというのは大変ありがたいことで、以前でしたら一曲の楽譜を探すのにも現地の古書店を片端から探さなければいけなかったわけですから。

これらの楽譜をいずれもkey of G(ト長調)に書き直してから比較してみました。まずThe Rock Beside The Seaのメロディーを辿ってみると、最初の8小節がoriginal Aloha Oeに酷似していることがわかります。そしてThere’s Music In The Airの10,11小節めのメロディーもoriginal Aloha Oeの後半の部分に似てはいますが、私の考えでは偶然の類似に近いと思います。

この名曲「アロハ・オエ」にもうひとつの大きな盗作疑惑が存在しています。そのテーマに火をつけたのはコラムニストのジョン・バーガーで、Hawaii Magazine誌1996年8月号41ページに彼がミュージシャンのキース・ホーゲンから聞いた話が紹介されています。それによりますと、キースが奥さんのカーメンとのデュオで10年来演奏していたロイヤル・ハワイアン・ホテルのマイ・タイ・バーに来たひとりの女性客が「アロハ・オエ」の演奏を聴いてキースにその曲の元を知っているかと尋ねました。キースはThe Rock By The Seaが原曲、と答えたのですが、彼女の答えは「クロアチアの曲」でした。

別のお客さんもこの曲の原曲はクロアチアの国歌であったLjepa Nasa Domovina(またはSidi Mara)であるとキースに教えてくれたそうですが、キースの結論としては「米国の曲のかなりの数がヨーロッパの曲を元に作られているという歴史があるので、このアロハ・オエも直接ではないにせよクロアチアの曲をベースに作られた可能性はありそう、というものでした。

ところがこのジョン・バーガーのコラムに勢いを得て「アロハ・オエはクロアチアの音楽からの盗作である」という説がインターネットの世界を駆け巡りました。まずカメハメハ5世がハワイ王朝の音楽教師として1872年にドイツから招聘したヘンリー・バーガーが槍玉に上がりました。すなわち彼ならそのクロアチアの曲もしくはそれがドイツやオーストリーでDie Träneというタイトルで歌われていたことを知っている筈であり、生徒であったリリウオカラニに伝えたことは十分考えられるというもの。さらにはリリウオカラニが1862年に結婚した相手のジョン・ドミニスの祖父はクロアチア人であったから当然彼女は知っていた筈、とまぁ百家争鳴?です。

一方、この火付け役であったジョン・バーガーは同じHawaii Magazineの2004年1、2月合併号でもアロハ・オエについて書いているのですが、「リリウオカラニはこの曲を別離の曲というよりは愛の歌として作ったつもりだったが、葬式のときにも使われたのにショックを受けた。」と書くのみで、以前の「盗作疑惑」についてはまったく触れていません。

盗作か、単に類似かにかかわりなくこの名曲「アロハ・オエ」が世界中の人たちに愛されていることは間違いありません。

ライブ当日には私が2008年に出版いたしまた「ハワイアン音楽快読本」のアロハ・オエの記事を別刷りにして配布させていただきました。

⑦ Pua Māmane

Shihoさんのお好きなレナ・マシャードの作品です。

以下、Hawaiian Flowers: 21 Different Flowers Found Only in Hawaii から引用いたします。

マーマネはハワイ固有の低木ですが、成長すると高さ 50 フィートに達する高木になることもあります。マメ科、エンドウマメ科に属する多年草の開花植物です。木の枝はわずかに金色で、葉は羽状複葉です。エンドウ豆の形をした明るい黄色の花が枝の先に集まって咲き、蝶に似ています。

マーマネはニイハウ島とカホオラウェ島を除くすべての主要な島に生息しており、低木地帯、メシックな乾燥した森林、そして非常にまれに湿った森林を好みます。開花時期は場所によって異なります。しかし、それは一般的に長いブルマーです。歴史的に、広葉樹は悪霊を追い払うための宗教儀式に使用されていました。現在でも、柵、槍、そり、柵の支柱、肉の燻製などに使用されています。

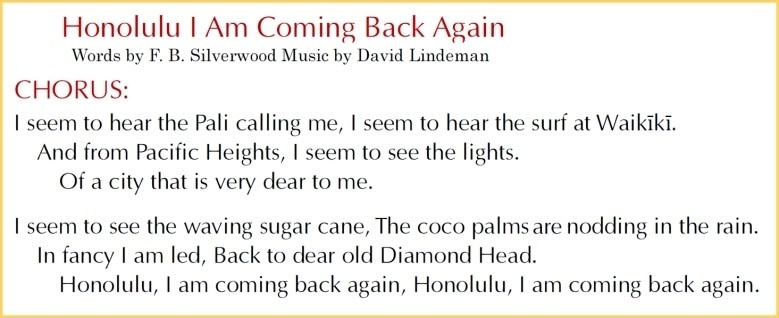

⑧ Honolulu, I Am Coming Back Again

私のスチール・ギター譜シリーズでも紹介いたしました1922年登録の古い曲です。

歌詞の内容から1922年当時のホノルルの様子がうかがえます。

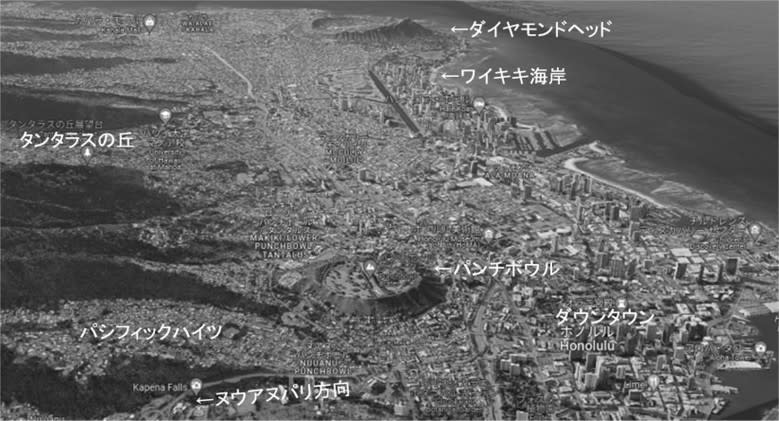

現在ホノルルの風景や夜景を観る名所としてはタンタラスの丘が知られていますが、この当時のワイキキはまだアラワイ運河も掘削されておらず、本格的ホテルは1901年開業のモアナ・ホテルのみという状況でした。因みにアラワ運河の感性は1928年、ワイキキの2番目のホテルであるロイヤル・ハワイアン・ホテルは1927年の開業でした。

したがって「高い場所」から市街を見下ろすにはタンタラスよりも西側にあるパシピック・ハイツが適当だったのかもしれません。

ここからですとホノルルのダウンタウンが一望のもとに見ることができますし、遠くはワイキキ海岸やダイヤモンド・ヘッドまでもが望めるという場所だったのでしょう。更に、現在の主要道路である「パリ・ハイウェイ」の前身の道路もあったことでしょうから、ヌウアヌ・パリやその先のマウナウィリに行くことのもこの道が使われていたと思われます。

そのような背景を想像しながらこの曲を聴くと当時の様子が目に浮かぶのではないでしょうか。

この歌の作者が(たぶん)パシフィック・ハイツからこの風景を見ながら作った感じが少しでもくみ取れれば良いですね。

上の2枚はGoogle Mapを白黒写真としたものですが、Google Earthですとこのような写真が得られます。

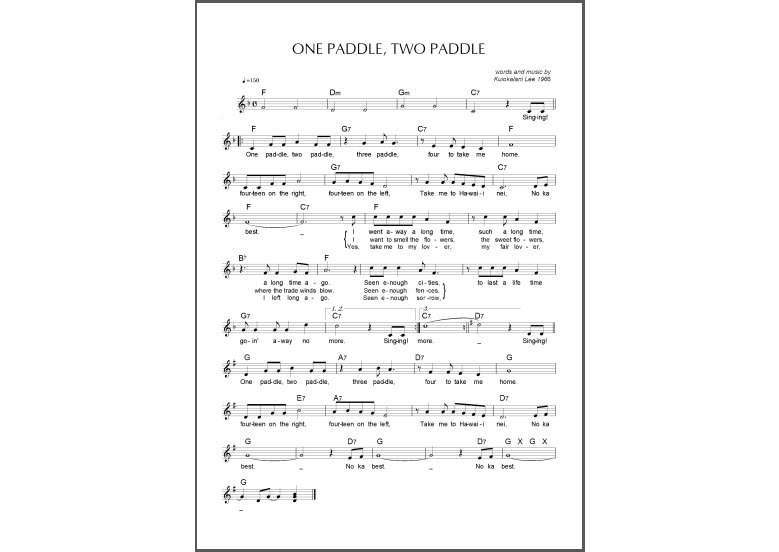

⑨ One Paddle, Two Paddle

クイ・リーが長い米本土での芸能生活を切り上げて夢にまで見たハワイに戻れることになったときに、その喜びを表した曲で、彼の作品には数少ないハワイ関連の単語が含まれています。

もちろんハワイにカヌーで戻れる筈もないのですが、その気持ちをカヌーに託して作った曲なのでしょう。「右を14回漕いだら左を14回漕ぐ」という漕ぎ方でカヌーが直進するのかは分かりませんが(笑)とにかくそのように漕いでいるようですね。

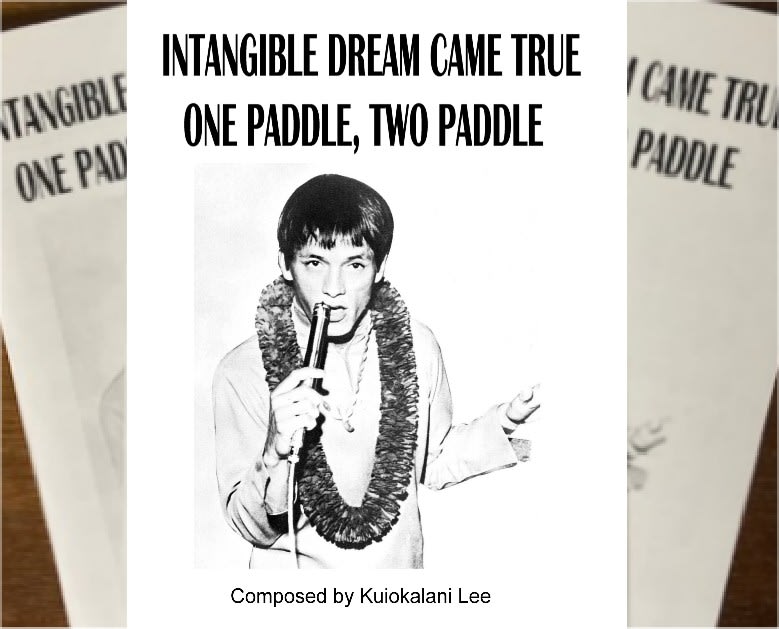

⑩ Intangible Dream Came True

クイ・リーが死の直前に作った最後の作品です。One Paddle, Two Paddleとともにシート・ミュージックにいたしました。

このブログに「クイ・リーがダイヤモンド・ヘッドから投身自殺をした」という衝撃のフェイク・ニュースをご紹介いたしました。

ko

クイ・リーの亡くなったのが1966年12月3日でしたが、かれはその2か月前の18月18日にワイキキ・シェルで開催されたアロハ・ウィークの催しに手術直後の車椅子姿で登場し、自分が歌えないことをお詫びしたうえでいろいろな思い出話を語り、それに続いて奥さんのナニ・リーがかれの最後の作品であるこの曲を歌ったのです。

⑪ Nohea I Mu`olaulani

ロイヤル・ハワイアン・バンドのメンバーで後年指揮者になったMekia KealakaiがLili`uokalaniの詩にメロディーを付けた曲です。

王女時代のリリウオカラニは夫であるジョン・ドミニスの母親との折り合いが悪く、同居していたワシントン・プレイス

よりはワイキキのパオアカラニ(写真は現在のパオアカラニ)

に住むことが多かったようです。

一方カメハメハ一世の曽孫であったルース王女

は代々のカメハメハ系統の王が亡くなる中で存在感を確立してくるとともに、最初に結婚したレレイオーホク一世が27歳で亡くなったのちも何回かの結婚を繰り返しました。そしてリリウオカラニの弟が誕生した時に彼を養子とし、レレイオーホク二世と命名しました。

アディオス・ケアロハを作ったレレイオーホクはその「二世」を指すのですが、彼も23歳の若さで世を去りました。

そしてそのルース王女は1883年に亡くなりたくさんの動産や不動産を遺しました。リリウオカラニはその中でパラマ(カパラマ)にあった邸宅を購入し、ムオラウラニ(ラウラニは地名、ムオは別宅)と名付け1885年から住み始めました。・・・写真はムオラウラニの跡地で現在は何も残っていません。

後年リリウオカラニがイオラニ宮殿

に幽閉された際に毎日届けられていた花の咲いていた花園ウルハイマラマ(写真はその跡地で墓地になっているようですね)

および彼女に関連した場所の位置関係を示します。

私事ですが、ハワイ在住時に在留届や国政選挙投票で何度か行ったことのある日本総領事館はお世話になったクアキニ病院に行く際、必ず通るリリウオカラニ・ボタニカル・ガーデン

はいまでも鬱蒼とした林の中にあります。(写真右上角が日本総領事館、左上端がクアキニ病院です。)

⑫ Ku`u Pua I Paoakalani

リリウオカラニはイオラニ宮殿に幽閉されているときにこの曲を作りましたが、この曲は前述の侍従のひとりであったチャールス・ウィルスンに大いに関係があるのです。米人のクーデターによって幽閉されたリリウオカラニにはチャールスが看守として、そして妻のエヴァリン・タウンゼント・ウィルスンが世話係として付きました。もともとウィルスン一家はリリウオカラニの住居であったワシントンプレイスの一角に居をかまえていて、彼女の友人でもあったので、米人たちも適任者と考えてこの両名を選んだのでしょう。

幽閉されているリリウオカラニはこの一家との付き合い以外には花の差し入れなど数点だけが許されていました。普段はパウオアのウルハイマラマにある彼女の花園「ウルハイマラマ」から採った花が差し入れられていたのですが、1985年3月20日に差し入れられた花を一目見るなり、それがワイキキのハモハモに建っていた彼女の家「パオアカラニ」に咲いていた花であることに気が付き、機転を利かせてその花を持ってきたウィルスン一家の息子ジョン・ヘンリー・ウィルスンに感謝の気持ちを込めてこの曲を書き上げました。

当時24歳のジョンはちょうどスタンフォード大学を卒業してハワイに戻ってきたところでした。のちにジョンは技術者としてオアフ鉄道会社やホノルル市の公共工事部で働き、各地の道路や鉄道の開発に尽力したことが認められ、1920年、1929年、1947年の3回にわたってホノルル市長もつとめた人物でした。実は以前このパオアカラニの花を差し入れたジョンのことを「少年」とばかり思い込んでいましたが、よく考えると「チャールスの息子」だから少年、というのは先入観による間違いだったのですね。

⑬ U`ilani

最後は再びShihoさんのお好きなレナ・マシャードの作品です。

ライブ当日の写真を少しだけアップいたします。(じつは当初たくさんの写真や文章をアップしたところ、制限を超えたようで壊れてしまったので、慎重を期して少なめといたしました。)

Shihoさんの愛用ウクレレの製作者古市谷(こいちたに)さんご夫妻が滋賀から上京されて参加されました。

いろいろとお手伝い頂いたミツさんです。

テーフル席の皆さんです。

テーブルの定員12名のところに補助椅子も加え16名もの参加でにぎやかに行われました。

=========================================

当日の動画をまとめてご紹介いたしますのでその雰囲気を味わってください。撮影は田尾さんです。

[第1部]

① The Good Old Ho`omalimali E

◎ ウクレレ・ビルダー古市谷さんご夫妻の紹介

② Waikāの元歌紹介

② Waikā

③ Mai Itālia Kō Lei Nani

④ E Nihi Ka Hele

⑤ Adios Ke Alohaの元歌紹介

⑤ Adios Ke Aloha

⑥ Aloha `Oe 盗作疑惑紹介と 演奏

[ゲスト・コーナー]

◎ 西山さん Pāpālina Lahilahi

◎ 浜ちゃん_I'll Remember You

◎ ミツさん_Pua Līlīlehua

◎ Daeskiさん_Five Foot Two_Lepe Ulaula

◎ Shohe`eさん_Koali

◎ エリさん_Noho Paipai

[第2部]

⑦ Pua Mämane解説と_演奏

⑧ Honolulu I am Coming Back Again 解説と演奏

⑨ One Paddle Two Paddle演奏と解説

⑩ Intangible Dream Came True

⑪ Nohea I Mu`olaulani解説

⑪ Nohea I Mu`olaulani

⑫ Ku`u Pua I Paoakalani

⑬ U`ilani

広範囲のレパートリーをお持ちなことに感激いたしました。

クロアチア曲の盗作?というのは数ある「疑惑」の一つにすぎません。

それで言えばアディオス・ケアロハは「完全な盗作」と言えるでしょう。

これからもステキな演奏をご披露ください。楽しみにしています。