2007年に出版された「ウクレレ快読本」の巻頭記事「ウクレレの歴史」にポルトガルからハワイにやってきた移民がウクレレの原形を持ち込んだくだりが紹介されています。お読みになっていない方のために著者の承諾を得て(!)この記事を転載いたします。

ウクレレの歴史

ポルトガル移民がウクレレの原形をハワイに持ち込んだ

ウクレレという楽器はどのようにして誕生したのでしょう。それはハワイの特産物であったサトウキビがウクレレ誕生に大いに関係していたのです。日本の江戸時代末期から明治時代に移行する時代に相当する時期のハワイでは白檀と並んでサトウキビから採れる砂糖が主な産物でした。このためサトウキビ農園で働く労働者を数多く必要としたのですが、1778,79年にハワイを「発見」したキャプテン・クック達にはじまり、多数の外国人が訪れるようになった結果、性病や伝染病まで持ち込まれ、ハワイ原住民の人口が極端に減ってしまったのです。困ったハワイ王朝は外国から農業労働者を数多く受け入れることにいたしました。

我が国からも明治元年(1868年)に150名の非公式移民(この150名は「元年者」と呼ばれています)が渡ったのを皮切りにたくさんの移民がハワイに渡り、現在の「日系ハワイ人」を構成しているのですが、我が国からだけではなく、世界各国からの移民がハワイに渡っていたのです。

そのなかでポルトガルからは本土ではなく大西洋上にある島Madeiraの住民達が中心となって1878年から1913年までの間に約20,000名という数の移民がハワイに渡りました。

1879年8月23日に主にマデイラ島からの移民を乗せて4ヶ月の航海を経てハワイに到着した第二次移民船Ravenscragの乗客419名の中に現在のウクレレに関係ありそうな人物が5名含まれていました。楽器職人のAugusto Dias, Jos* do Espirito Santo, Manuel Nunesの3名と音楽家のJoao Luiz Correa, Joao Fernandesの2名です。

ポルトガルに限らないかも知れませんが、収穫祭等のお祭りでは皆が唄い、踊る習慣があり、その時に演奏される楽器としてはギター、マンドリンに加えてポルトガル本土ではカヴァキーニョcavaquinho(左写真:神戸の岩本さん所有)、マデイラ島ではブラギーニャbraguinha(右写真:1979年にウクレレ到来100年を記念してポルトガルからハワイに贈られた楽器)と呼ばれる小形のギター(すなわち今で言うウクレレ)が活躍いたしました。

braguinhaという名前はこの楽器が最初に製造されたポルトガル本土北部の地方Bragaに因んでいますが、この移民船の乗客のひとりJoao Gomes da Silvaがbraguinhaを持っていたのを知ったJoao Fernandesは、船がハワイに到着したときに彼からその楽器を借り、安全な航海ができ、無事にハワイに着いた喜びを表すためにポルトガルの民謡を奏で、ほかの乗客達がそれに合わせて唄い、踊ったという記録が残されています。このbraguinhaがウクレレの原形と認められておりますので、Joao Fernandesがウクレレ演奏家の元祖ということになります。

ちなみに、ポルトガルにはrajaoという多少大きな5弦もしくは6弦の楽器もあり、この航海およびそれ以降の移民船でbraguinha同様ハワイに持ち込まれタロ芋畑で働く農民に愛されたためtaro-patchという名前の楽器となりましたが、いずれの楽器もオリジナルは隣国スペインからやってきたものと想像されています。

一方、楽器職人の3名はハワイ到着直後に楽器作りを開始いたしました。彼等はハワイ特産のコアという木をbraguinhaの素材として採用する等いろいろな改良を加えた結果、braguinhaはハワイ固有の楽器「ウクレレ」へと変化して行きました。

「ブラギーニャがウクレレの先祖」という認識はあるのですが、実は今までホンモノのブラギーニャやカバキーニョに触れたことがありませんでした。ところが最近そのブラギーニャ(それも3台も)に触れる機会がありましたのでご紹介しますね。

今回めぐり合った3台はいずれも本場?ポルトガルで製作された楽器で、サイズは写真の左端にあるスタンダード・ウクレレとほぼ同じでした。

右側3台がブラギーニャでウクレレよりややスマートな体型を持つものの、このうち中央のものを除くと、ウクレレと大差ない外見をしていますが、ブラギーニャをもとにウクレレが作られたわけですから当然かも知れませんね。

ただ張ってある弦が異なっています。スチールの弦で4弦からD-G-B-Dと調弦されていますので、ちょうどスラックキー・ギターのタロパッチ・チューニング(オープンG)の1~4弦と同じに1弦のみ1音(2半音)低く調弦されているようです。ウクレレで言えばバリトン・ウクレレの調弦(D-G-B-E)の1弦を1音下げたことになります。したがってコード・フォームは1弦のみ2フレット高くすれば実現するわけです。たとえばCコード(バリトンでは1弦から0-1-0-2)でしたら2-1-0-2と押さえればよいわけです。

もうひとつ面白いのは弦のゲージが4弦以外の3本が同じ、ということです。そういえばオータサンのウクレレも4弦以外の3本は同じゲージが張られていますが・・・・

具体的には1~3弦のゲージが0.011インチ(または0.010インチ)、4弦のみが0.020インチとなっています。

当然ながら2弦、3弦のテンション(張力)が1弦より低くなっているので、ちょっと頼りない音に聞こえます。

そこで1弦と同じ張力になるように弦のゲージを変えてみることにしました。

写真の上はオリジナル弦とそのパッケージで下の三つは1弦と張力を揃えるために変更した弦のゲージです。

ところが張ってみてわかったのですが、最初にこの楽器を弾いたときに感じた煌びやかな音色が影を潜めてしまい、金属弦の音ではあるのですが、グンとおとなしい音色になるとともに、当然ながら4本の弦がいずれも同じ張力となったため弦高の高いこととあいまって極めて押さえにくくなってしまいましたので、結局もとの弦に戻してしまいました。

弦高は12フレット付近で5~5.5ミリもありますので慣れないと結構押さえるのに苦労します。

三台のブラギーニャを順番にご紹介しましょう。

まずは左のモデルです。

スロッテッド・ヘッドの為でしょうかかなり厚いヘッドになっています。全体が17フレットで12フレットジョイントとなっていますが、明らかに手作りによると思われるフレット間隔のバラツキが認められます。

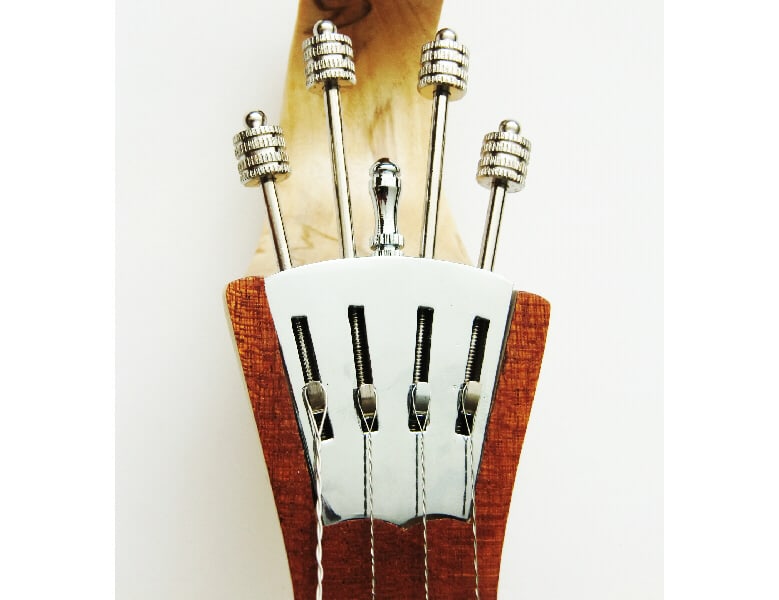

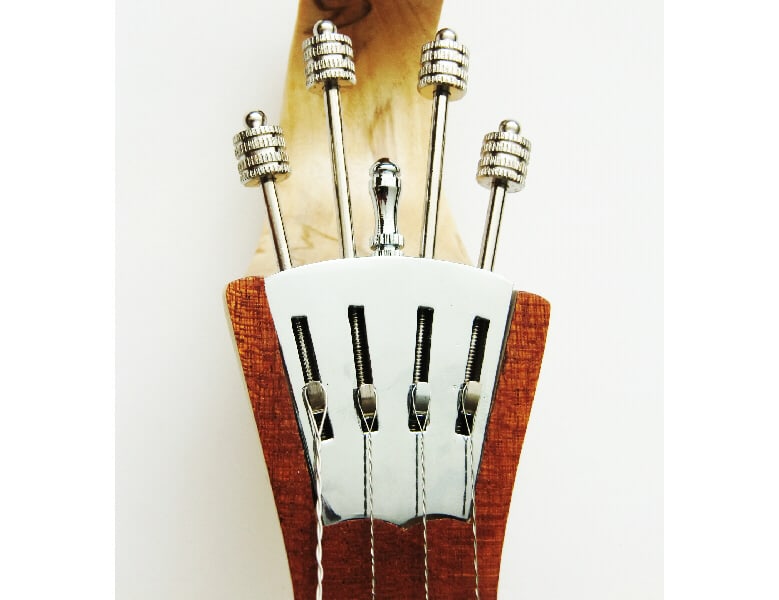

三台の中で一番変わった形をしているのが中央のモデルです。

ヘッドからチューナー(弦巻き)に掛けてなんとも不思議な形状をしています。

とくにこのチューナーはわたしとしては今まで見たことがありませんでした。

花魁(おいらん)の簪(かんざし)ではありませんがヘッドから四本突き出しているシャフトに付いているローレット(ギザギザ)の刻まれた円柱を回転させると調弦ができるようになっています。(中央の短い一本は装飾でしょう)

原理は良くわかるのですが、実際に弦を張るときに「適当な長さ」で「撚りがもどらない」ようにするにはかなりの熟練が必要なのではないでしょうか。

でもこの楽器が三台の中で一番軽量で、しかも一番音量が大きいので販売価格($350)から見ても真っ先に売れるのではないかと見ています。(購入した方が弦交換で苦労されるかもしれませんが・・・)

細かいことですが、電子チューナーをクランプできる平面がないのでちょっとあせりました。

以上二台にはポジション・ドットが打たれていません。どうしても必要なかたは自己責任でドットを作成する必要がありそうですね。

右端のモデルは一番高級モデルで大きなロゼッタ(口輪)を持ち、たくさんのバインディングやインレイが施されていますので装飾的価値も大きいでしょう。

このモデルだけにはポジション・ドットがつけられていて、ウクレレと同じ5,7,10,12フレットとなっています。(ギター系の楽器は5,7,9,12フレット)

音量は中央のものよりは劣りますが、それでも金属弦ですのでガンガン(ジャンジャン)と鳴ってくれます。

さて、この楽器をどう使いましょうか。壁に掛けて鑑賞する、というのは別として

1) オリジナルの弦と調弦のまま使う

2) 張力を揃えた金属弦に張り替えて使う

3) D-G-B-D調弦ではなくD-G-B-E調弦として、バリトンコードそのままで演奏する。・・・この場合は1弦の張力が高くなりすぎてブリッジを傷める惧れがありますので、できれば0.009インチ程度の細いゲージの弦を張る

4) ウクレレ用の弦(ハイGもしくはローG)を張って「通常のウクレレ」もしくは「スラックキー・ウクレレ(G-C-E-G)」として使う

5) それぞれの使い方でピックアップも取り付ける

・・・・・等々が考えられますが、一家に一台この楽器を備えられてはいかがでしょう?バンジョーウクレレのようなケタタマシイ音は出ませんので演奏を楽しむことができるのではないでしょうか。

ところで「ギターやバリトン・ウクレレの押さえ方で一弦の音を2フレットだけ高くなるようにする」といっても、その都度考えながら弾くのでは音楽になりませんので「ブラギーニャ用のコード・ダイアグラムを作成しました。

とりあえずX、X7、Xm、Xm7、X6、Xdim、Xaug・・・Xはルート名)の7コード×12=84種類のコードを表にしましたが、これだけあれば当座の役には立つと思いますので、興味をお持ちの方はご活用ください。

最後にこの楽器の音を聴いてみてください。(ワイドスクリーンになっています)

そして、その後予想通り(笑)一番張力の高い1弦が切れてしまいました。

この不思議な形状をしたチューナーの扱い方の確認を兼ねて、というと聞こえが良いのですが実際には「弦の切れた弦楽器」ではハナシにならないので止む無く(涙)弦の交換を致しました。

この機会にオリジナルの0.011インチよりも細いゲージに変更すれば、ギターの1~4弦すなわちバリトン調弦にも変更可能なのですが、まずはオリジナルと同じ0.011インチの弦を張り替えることに致しました。(どうせまたすぐに切れると見ているのでそのときにこの変更をすれば・・・・と、陰の声)

今までやったことに無い「金属弦のツイスト作業」の練習にもなると思って果敢に(!)この作業に挑戦しました(大げさ!)

交換する0.011のスチール弦は「ブラギーニャ用交換弦セット」から使うとせっかくのセットが崩れるので、買い揃えていたエレキギター用のスチール弦を使いました。本当なら同じGHS弦でも「切れにくい弦(下写真右)」があるのですが、ここでは普通の弦(写真左)を使いました。

下の写真がその作業の様子を示しています。

まずブリッジの穴にとおした弦をチューナーの位置までピンと引っ張ります。

そしてチューナーの部品である「可動式フック(たぶんそんな名称でしょう)」に引っ掛けて

一回撚ってできた輪をフックからはずし、ネジ回しのような棒に通します。

そしてネジ回しで弦を引っ張りながら撚るのですが、このときブリッジの穴に通っていた弦自体もクルクルと回転してくれます。

適当な長さに撚れたら再びその輪をフックに掛け、余分な部分の弦をニッパーで切断します。

実はラジオ工作用のニッパーは、本来は銅線のような柔らかい金属を鋭く切断するように作られているので、今回のようなスチール弦を切る用途には向いていないだけでなく刃こぼれが起こるため絶対に使用しないでください。・・・・といいながらもこれに代わる工具の持ち合わせが無いので止む無く使いました。同様に「爪切り」は爪のように銅線よりももっと柔らかいものを切る道具なのでこれこそ絶対に使わないでください。

交換した弦は、見るからに撚りが甘いことと、調弦した位置が他の3本よりも遠いすなわちもっとぎりぎりになるよう掛ける長さの短縮が必要なのですが、どうせすぐに断線するでしょうから(!)次回以降はこれのリベンジをしたいと思っています。

いずれにしても危惧していた「弦の撚り戻り」が全く認められなかったのがせめてもの慰めでしょうね。

コードダイアグラムはスッラクキーギターやバンジョーにも

使えますのでありがたく頂戴します。

augやdim特に助かりました。

MATTさんのお声も久しぶりに聞けて、またブラギーニャの説明も興味深く見させていただきました。

ありがとうございます。

日曜大工でワイヤー等の長さ調整治具のようなチューナー

音色はどこか屋台で売ってる子供用のブリキ製のおもちゃの

ギターのようななんとなく東洋的音色ですね

また新しい知識を得ることができ感謝いたします。

ためになりました。

20畳のたぬきスタジオは7月下旬に完成予定です。

来てくださいね!

ワイドスクリーンを標準画面で見ると私もスマートに見えるのでありがたいです。

あとは出ている腹をどうにかしないと・・・

当日のDVDは完成次第iisan経由Tommyさんにお届けしますのでコピーしてもらってくださいね。

ところでこの不思議なチューナーの弦交換方法はナゾですね。

見よう見まねでやるとすぐに解けてしまいそうで心配です。ポルトガルまで行って教わらないとダメかも。

これだけ広いとフルバンドが入れるのでは?

今度はポルトガルでの楽器分解方をマスターしてきてくだサーイ

・・・・・・

iisanにもお願いしておきます。

感謝します。