昭和初期、碓氷峠で活躍した 国産の電気機関車 ED42型。 日本海側と太平洋側の物流を長年にわたって支えてきました。

駆動軸に設置された3枚の歯車をラックレールにかみ合わせ、急こう配を昇り降りしていました。

3枚のラックレールを 3分の1づつずらして置くことで、衝撃の少ない滑らかな走行にしています。

写真の右側はエントランス付近のラックレールです。 歯先が丸く、背が低くなっています。 車両側の歯車と優しくかみ合わせる為です。

開業当初のラックレールは 20mm幅だったようです。

のちに 25mm幅に強化されています。 それでも、摩耗は はなはだしかった様です。

めがね橋とラックレールの関連記事 は、2022-5-24 ラックレール にて掲載しています。

ED42型のトップナンバー機。 プレートが輝いてます。

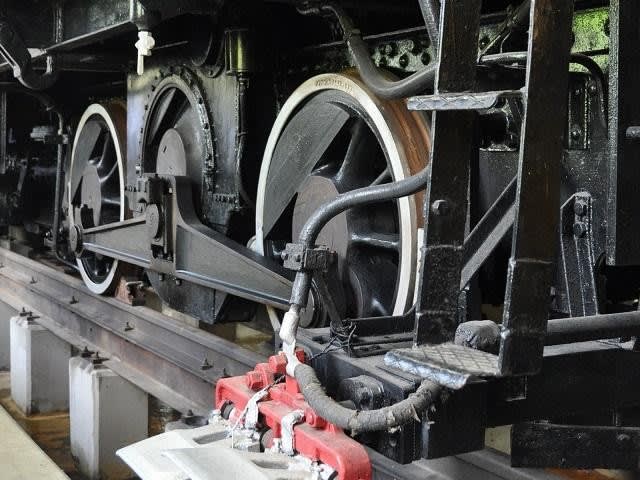

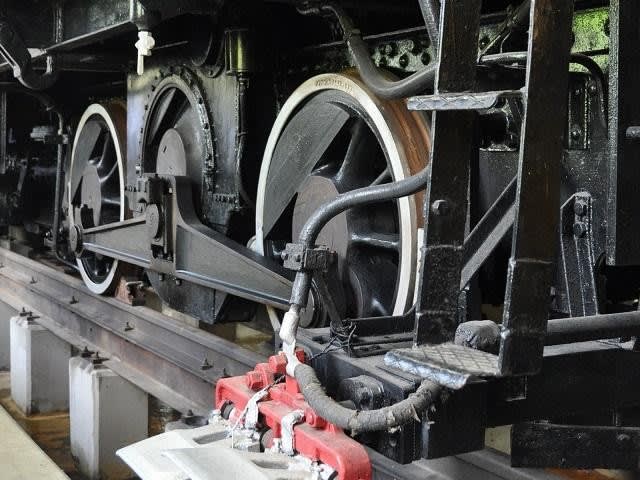

駆動軸の円運動を ロッドで車輪に伝える構造です。

車両にはパンタグラフが付いていますが、そちらからの集電は 構内を回送する時にのみ使います。 本線運転時は、第三軌条レールより、集電シューを使って集電します。

その理由は、トンネル断面のクリアランスが小さく出来ているため、架線を張るスペースが無いのです。

第三軌条レール。 必要以上にゴツく見えます。

第三軌条レールは高圧電流が流れているため、木の板でカバーしています。 車両の集電シュー(すり板)は、軌条レールの下側をこすりながら進みます。

電気機関車に移行する前の、アプト式蒸気機関車の写真が掲出されていました。

蒸気機関車の煤煙で、トンネル内で乗務員が窒息しそうになった話もありますし、途中の 熊ノ平信号所で 乗客が乗車拒否する事も多かったと聞きます。

信越本線 碓氷峠。 通称「碓氷線」の 機関車変せん表がありました。 参考になります。

明治39年、新潟県で産出された石油(原油)を関東地方に輸送するため、軽井沢駅と横川駅の間にパイプラインが作られました。 資料によると、「継手部は菅の一端を二重管にして ベル型に拡大した、ベル型継手である」とあります。

新線建設により導入された EF63型電気機関車。

EF63運転室。 このような空間で働く男って カッコ良いです。

今回、久しぶりに碓氷峠鉄道文化むらを訪れて、中屋さんのED42 に再会しました。 懐かしいです。

過去記事は、中屋さんのED42 2006-10-03

ED42 (その2) 2006-10-04

ED42 (その3) 2006-10-06

中屋さんの遺業 2006-10-05

碓氷線 建設資料 1 2006-09-30

碓氷線 建設資料 2 2006-10-01

碓氷線の風景 2006-10-02

駆動軸に設置された3枚の歯車をラックレールにかみ合わせ、急こう配を昇り降りしていました。

3枚のラックレールを 3分の1づつずらして置くことで、衝撃の少ない滑らかな走行にしています。

写真の右側はエントランス付近のラックレールです。 歯先が丸く、背が低くなっています。 車両側の歯車と優しくかみ合わせる為です。

開業当初のラックレールは 20mm幅だったようです。

のちに 25mm幅に強化されています。 それでも、摩耗は はなはだしかった様です。

めがね橋とラックレールの関連記事 は、2022-5-24 ラックレール にて掲載しています。

ED42型のトップナンバー機。 プレートが輝いてます。

駆動軸の円運動を ロッドで車輪に伝える構造です。

車両にはパンタグラフが付いていますが、そちらからの集電は 構内を回送する時にのみ使います。 本線運転時は、第三軌条レールより、集電シューを使って集電します。

その理由は、トンネル断面のクリアランスが小さく出来ているため、架線を張るスペースが無いのです。

第三軌条レール。 必要以上にゴツく見えます。

第三軌条レールは高圧電流が流れているため、木の板でカバーしています。 車両の集電シュー(すり板)は、軌条レールの下側をこすりながら進みます。

電気機関車に移行する前の、アプト式蒸気機関車の写真が掲出されていました。

蒸気機関車の煤煙で、トンネル内で乗務員が窒息しそうになった話もありますし、途中の 熊ノ平信号所で 乗客が乗車拒否する事も多かったと聞きます。

信越本線 碓氷峠。 通称「碓氷線」の 機関車変せん表がありました。 参考になります。

明治39年、新潟県で産出された石油(原油)を関東地方に輸送するため、軽井沢駅と横川駅の間にパイプラインが作られました。 資料によると、「継手部は菅の一端を二重管にして ベル型に拡大した、ベル型継手である」とあります。

新線建設により導入された EF63型電気機関車。

EF63運転室。 このような空間で働く男って カッコ良いです。

今回、久しぶりに碓氷峠鉄道文化むらを訪れて、中屋さんのED42 に再会しました。 懐かしいです。

過去記事は、中屋さんのED42 2006-10-03

ED42 (その2) 2006-10-04

ED42 (その3) 2006-10-06

中屋さんの遺業 2006-10-05

碓氷線 建設資料 1 2006-09-30

碓氷線 建設資料 2 2006-10-01

碓氷線の風景 2006-10-02