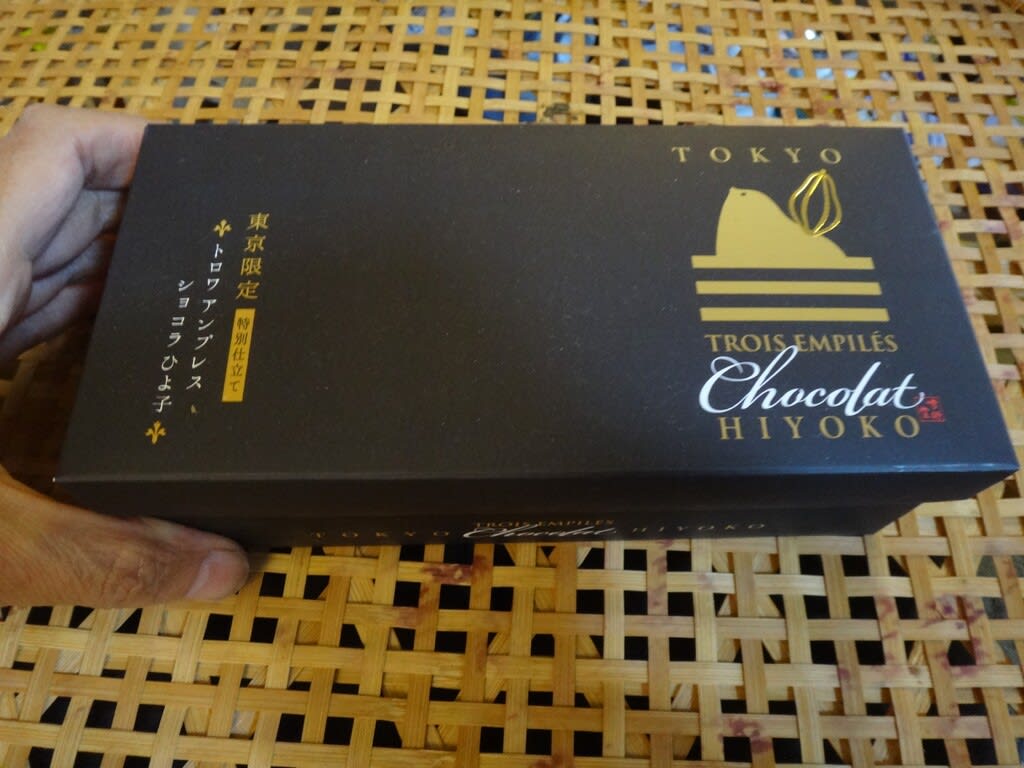

しばらく前、東京駅を通る用事があり、ひよこの新味を買ってしまいました。

「東京限定」と書いてあったのです。

それにしても最近ひよ子、いろいろな味やパッケージのが出てるよなーと思って、HPを見てみました。

最初にあたったのがひよ子本舗吉野堂(福岡の会社)。新味ひよこが見当たりません。

あれ?販売終了なのかー、と思ってよくよく調べてみたら、もうひとつ、株式会社東京ひよ子という会社がありました。

私が東京でみかけたいろいろなひよ子、そして今回のショコラひよ子も、こちらの東京ひよ子の製品でした。

違う会社だったのですね・・。

東京ひよ子のホームページに、会社の沿革が書いてありました。

明治30(1897)年創業の吉野堂から、昭和41(1966)年に分かれて別会社、東京ひよ子になりました。

(この頃かな、かつて福岡土産と言われていたひよ子が、いつの間にか東京みやげでしたよね。)

で、約20年後の昭和62(1987)年に再度元の会社と合併したけれど、また分かれ、合併から約10年後の平成7(1995)年からまた東京ひよ子として営業して、今に至っているようです。

女性社長さんがやり手なのか、平成元年に作った新工場のラインがきめ細かいのか、期間限定フレーバーや、パッケージなど、年に3回以上、新商品を出しているようです。

東京の人は移り気ですから、それに対応しているのでしょうね。

魅力的なフレーバーに出会えるのはうれしいですが、みつけたときに買わないと、期間限定でなくなってしまうこともある、ということ。買う方はぼんやりと「また今度」と思ってる場合じゃないってことですね。

でえい、5個入りでもいいから買っちゃえ買っちゃえ。

元祖の、福岡のお店は、メインのひよ子はもちろんありますが、サイドラインは東京ひよことはまた違った品ぞろえのようです。行ってみたいなー。

とりあえず、アンテナショップかな?

■株式会社東京ひよ子沿革(概略)

明治30(1897)年 初代、石坂直吉が福岡県飯塚市で菓子舗「吉野堂」開業

大正元(1912)年 12月 二代目、石坂茂がひよこをかたどった菓子「名菓ひよ子」を考案

昭和39-41年 東京工場建設

昭和41(1966)年 株式会社東京ひよ子設立

昭和62(1987)年 ひよ子本舗吉野堂が株式会社ひよ子、株式会社東京ひよ子と福岡銘菓原料株式会社を吸収合併し、商号を株式会社ひよ子とする。東京支社として営業を開始。

昭和63年 有限会社ストーンヒルズカンパニーを設立。

平成元年 新東京工場完成 平成7年 有限会社ストーンヒルズカンパニーを組織変更し株式会社ストーンヒルズカンパニーを設立。

平成7(1995)年 ストーンヒルズカンパニーの商号を株式会社東京ひよ子に変更。

株式会社ひよ子の東京地区の販売・製造部門を株式会社東京ひよ子に譲渡し株式会社東京ひよ子として営業を開始。

平成20(2008)年 8月 東京ひよ子オリジナル「東京 塩ひよ子」販売開始

平成21年 11月 会長に石坂博史、社長に石坂淳子就任

平成24(2012)年 5月 東京ひよ子オリジナル「紅茶ひよ子」スカイツリータウン販売開始

9月 東京ひよ子オリジナル「東京 黒糖ひよ子」期間限定販売開始

12月 12月1日「名菓ひよ子」は創生100年を迎える。