2020年9月13日に観察会をしました。コロナでずっとお休みにしていたので、久しぶりです。朝10時前に小平桜橋に行くと、4、5人の人がおられました。

時間になったので、歩き始めました。桜橋から西武線を超えて下流を歩くことにしました。最初のところにオニドコロの雌花とミズキの果実があったので、少し説明をしまし。

「オニドコロは玉川上水にとても多いツルです。オスとメスが別の株です。花は小さいですが、正面からみると6枚がきちんと並んでいて、端正な印象を受けます。その花の子房の部分がどんどん大きくなっています。それでも先端には花が残っていて可愛い感じです」

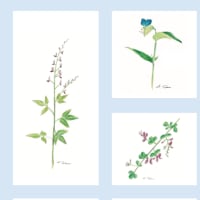

オニドコロの花(左)、子房が大きくなったもの(中)、先端の花(右)

ここは人通りがあって邪魔になるので、そこを離れました。そこには小さな草原があり、8月上旬にはツリガネニンジンがたくさん咲いていたのですが、ある日、すべて刈り取られてしまいました。今日はツルボくらいしか咲いていませんでした。

ツルボ

気づくと参加者が10人くらいに増えていました。その中に小学一年生のとうわ君がいました。今年の春、植物が好きなので花マップに入りたいと言っていた子です。花をパッと見つけて名前をかなり知っているようでした。そこにはツリガネニンジンがほとんどなかったのですが、南側にはあるのを知っていたので、八右衛門橋を渡って南側に行きました。ツリガネニンジンのガクのそり返る様子などを説明しました。

ツリガネニンジンのガク

センニンソウもあったので、名前の由来などを話しました。

それからまた北側に行きましたが、たくさんのセンニンソウが咲いていていい香りが漂っていました。そこにクルマバナがあったので、シソ科の特徴やクルマバナのガクがたくさんあることなどを説明しました。

説明をする

そこにはアカネがあったので、説明すると、植物の利用に興味を持っている人が

「これが染料にするアカネですか。図鑑では知っていたんだけど、町育ちで本物を知らないものですから」

と嬉しそうに話しておられました。

「染料の話のついでです。ここにツユクサがありますが、ツユクサは昔はツキクサと言って白い布に下書きで線を引いたんです。その上に本当に染める色をつけた後で水につけるとツユクサで書いた部分は消えてしまうんです」

ツユクサ

「へえ、下書きにしたんだ」

「そうです。それで、ツキクサといえば、万葉では恋の歌に使われました。はかなく消えてしまうものというわけです」

(笑い)

後で調べてみると・・・

月草のうつろひやすく思へかも 我が思ふ人の言も告げ来ぬ

(高槻訳:ツキクサははかなく消えてしまうらしいけど、彼ったら「好きだよ」って言いに来てくれないんだもん)

朝咲き夕は消ぬる月草の消ぬべき恋も我れはするかも

(高槻訳:ツキクサは朝咲いてその日の夕方にはもう消えてしまうというけど、私はそういう恋をしてるのかしら)

リーさんが実体顕微鏡「ファーブル」を持ってきていたので、キンミズヒキの果実を見てもらいました。果実の上にあるかぎ状に曲がった棘を見て、皆さん驚いていました。

ファーブルを覗く

キンミズヒキの果実

「キンミズヒキは葉っぱも特徴的です。これが1枚の葉っぱですが、この小さい葉は小葉と言って複葉の一部です。こういう複葉はオニグルミでもカラスザンショウでも同じですが、キンミズヒキの場合は、茎にこういう小葉があるのが特徴です。私は絵を描くのが好きで描くんですが、こういうのは面倒くさいんです」

キンミズヒキのスケッチ

ミズヒキもあったので、花の開いたのを探してファーブルで見てもらいました。

「うわあきれい!」

「普通の虫眼鏡とは全然違うわね」

と歓声が上がっていました。

ミズヒキの花

しばらくその道を歩いてから、次のような話をしました。

「この辺に生えている植物は桜橋より向こうのものと全然違います。オニドコロ、センニンソウ、シラヤマギク、それにダンドボロギクのような外来種もありますね。こういう明るいところに生える植物は向こうのコナラ、クヌギの林の下には生えません。要するに上に生えている木がないんです。木があるところもありますが、少ないので、しばらく前に伐採されたのだと思います。だから、今は低木なども入っていますが、しばらく前は草原状態だったはずです」

ダンドボロギク

「ということは、コナラ林の下にはえるニリンソウやスミレの仲間などはこういう場所では生えられないということです。直射日光が当たるこういう場所は他の植物が生い茂って、競争が厳しいのです」

「ただ、野菊とかワレモコウ、オカトラノオなど、草原の植物がダメというわけでもないので、玉川上水全体としては、雑木林のような場所もあり、明るい場所も少しはあることで、全体として多様な植物が生きられるということですかね」

少し歩いてから

「ここにクワとアカメガシワがありますが、こういう場所に入る木本は一気に伸びなければいけないので、コナラやケヤキがゆっくり育つのと違い、成長を確保するために葉っぱが大きいのだと思います。ついでにナンキンハゼもあります」

「ああ、油をとる木ですね」

「そうです」

と会話が弾みました。

リーさんがイネ科の花をとってきて名前を聞きました。

「あ、ノガリヤスです」

「え、カリヤス?あの染料にするやつ?」

「はい、染めますね。昔の人はイネ科まで染まるかどうか調べたってことですよね」

「どんな色?」

「茶色のいい色」

「へえ、そうなんだ」

「カリヤスの野原に生える奴という意味でノガリヤスいうわけです」

「はあ、はあ、そういうわけか」

「あそこにシュロみたいなのがある」

「はい、シュロです」

「なんでこんなところにあるんですか?」

「ああ、シュロは鳥が食べるんです。鳥が別のところで食べて、ここで吐き出したか、糞をしたのだと思います。タヌキの糞からも出てきますよ」

「へえ、そうなんだ」

その後も同じように歩いて、ツユクサ、シラヤマギク、ヤブマオなどの説明をしました。一カ所だけですがネコハギがあって喜びました。

11時を過ぎてしまったので、この調子でいくと折り返すと12時を大きく過ぎてしまうと思い、少し急ぎました。喜平橋にはクズが咲いていました。

「クズはファンタグレープの匂いがするんですよね」

「あ、ほんと匂う、匂う」

「そうかな、私わかんない」

「クズの花はファンタグレープの匂いがしますね」

クズ

喜平橋を渡って南側を上流に向かって歩きました。時間不足が気になっていたので、こちらは速めに歩きました。こちら側にはメヒシバ、オヒシバ、エノコログサなどイネ科が多い歩道になりました。

図を描いて説明

八右衛門橋に近づいたところにススキの株があったので、次のような話をしました。

「乙女高原という草原が山梨県にあります。ここにはきれいな花を咲かせる植物が多くて、花好きには人気のある場所でした。ところが2005年くらいからこういう植物が減って、ススキ原になってしまいました、ススキもきれいですが、華やかという意味のカラフルなものではありません。きれいということは昆虫に目立つためで、こういう花は虫媒花と言います。この2005年というのは乙女高原でシカが増えた時でした。だからシカが増えたからススキ原になったことを説明するような調査をしてほしいと頼まれました。それで、クガイソウとかキバイソウなどを地上10 cmで刈り取って印をつけて追跡しました。そうしたら多くのものは枯れ、生き残ったものも脇から芽を出して背の低い状態になりました。ところがススキは全く影響がありませんでした。なぜかというと・・・・」

と言って目の前のススキの茎をとりました。

「虫媒花の植物は成長点が茎の先端にあるので、そこを食べられると成長できなくなって枯れるわけです。ススキは成長点が節にあるので、上の方を食べられても再生できます。それから、地下茎があってすぐ隣に次に伸びる茎があるので、これが伸びるんです」

ススキの構造を説明する

「へえー」

「そういうわけで、なぜシカが増えたら虫媒花が減ってススキが増えたかが説明できました。

私の知人がその報告を持って山梨県を相談したら、それではシカの影響をなくさないといけないということになり、乙女高原を囲う大きな柵を作ることが決まって、予算もつきました。それで今では柵の中に虫媒花が戻ってきています」

と言ったら拍手が湧きました。

「日本語には<くさ>しか言葉がありませんが、英語では虫媒花である双子葉草本をforb、イネ科をgrassと言って区別します。このどちらも草本植物で、木本植物と対比します。草本植物はherbと言います。ハーブは日本では特殊な匂いのする薬草の意味で使いますが、元々はそうではありません。Forbとherbは似ているので、英語國の人でも間違えることがあります。木本はwoody plantsで低木shrubと高木treeに分かれます」

ややこしいので、一度聞いただけではてよくわからなかったかもしれません。

ススキの説明

「ススキは刈られたり、家畜に食べられたりしても平気というより、むしろそうしてもらう方がいいんです。さっき言ったように地下茎が次々伸びます。刈り取られると新しい茎の成長が刺激されます。ところが刈り取られないと、地下茎は外の外に向かって伸びて、中心部分に茎がなくなります。そうすると中央が透けた放射状になります。この透けた部分を<枯れた中心>という意味でデッド・センターdead centerと言います。デッド・センターがあるというのは、ススキ原としては健全ではないんです」

「へえ」

「ほら、これがデッド・センターです」

「ほんとだ」

「これがデッド・センター」

そんな説明をしているうちに、12時が近くなったので、締めくくることにしました。

「今日は久しぶりの観察会で、私も忘れ物したり、ちょっと感覚を忘れていました。4、5人が来てくれると思っていましたが、15人も来てくださり、ありがとうございました。ちょっと密でしたが、まあ野外だから大丈夫でしょう。これからも続けますので、来れる人はまた参加してください。では解散とします。ありがとうございました。」

と言って解散としました。とうわ君と二人で歩いて話もできて楽しい時間でした。

写真は小島基男さん、リー智子さん、松井熱さん、高槻の撮影です。ありがとうございました。

<参加者>

足立重子、大塚啓子、大西治子、小山内教弘、小山内真弓、小山内登環(とうわ)、小山内柊登(しゅうと)、小島基男、笹川代志恵、辻 京子、松井 熱、肆矢浩一(よつや)、米倉房子、米倉寛太郎(小5)、リー智子

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます