<たまゆら草>

「たまゆら草」は基本的に林に生える草で、春に開花、結実して夏までに葉を枯らせて地下部で休眠するという生活環をとる。これはニッチの多様化の結果である。

ニッチとは生態学的地位のことで、森林という生態系の中での役割のようなもので、例えば高木は樹冠を形成して直射日光を受けて大きな生産をし、その結果、林の下は暗くなる。そこには暗い環境に適した光合成をする低木や草本が生える。異なる性質を持つ生物が生態系の中でそれにふさわしい位置を占めて全体の一部を担うわけだが、その位置のことをニッチという。人間社会でも職業には様々なニッチがあり、社会が変化すればネット関係とか介護関係など新しいニッチが生まれることがある。

温帯の落葉広葉樹では樹冠が葉で覆われる夏と、寒くて光合成ができない冬の間に、明るくてある程度暖かいという微妙な時期が生じる。そのニッチに入り込んだのが「たまゆら草」である。そのためには光合成の補償点が低く、それほど明るくなくても光合成ができるという生理学的な性質を持つ必要がある。初夏になれば林は暗くなるし、多くの低木類、草本類が伸びてきて競争が厳しくなるから、その時にはすでに生育を終え、光合成産物は地下部に転流して蓄えておく。これが「たまゆら草」の得意なニッチに適応した性質である。

光合成の性質の違いで陽性植物と陰生植物に分けられるが、たまゆら草のような植物は陰生植物であり、ススキやタンポポのような植物は陽性植物である。

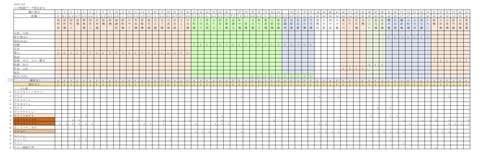

陽性植物と陰生植物の光-光合成速度曲線。陰生植物は補償点が低く、暗い環境でも光合成ができるが、最大値は低い。

陰生植物は暗くても光合成できるから、林では有利だが、直射日光が当たるような環境では全く無力である。したがって林が伐採されれば消滅してゆく。現実に戦後の日本は雑木林を伐採してきたから「たまゆら草」は壊滅的なダメージを受けてきた。カタクリやアズマイチゲ、ニリンソウなどは武蔵野にありふれた春の花だったが、今はめったに見ることはできなくなってしまった。そして玉川上水がそのレヒュージアになっているのである。

<林の草と草原の草の光合成>

一般に植物は明るいほど光合成が活発になるが、その程度は種によって違い、陰生植物は暗くても光合成ができるが、明るくなってもさほど光合成量が増えない。これに対して陽性植物は暗いと光合成ができないが、明るい場所では陰生植物の何倍も光合成ができる。林に生える「たまゆら草」が小さく、草原に生えるススキやシラヤマギクなどが大きいのはそのためである。これらが同時に生えることはないが、実験的に一緒に栽培して暗い環境におけば補償点の低い陽性植物は枯れてしまうから結果的には陰生植物が生き残ることになるはずである。逆に明るい場所で栽培すれば陽性植物が繁茂して陰生植物を枯らせてしまうはずである。

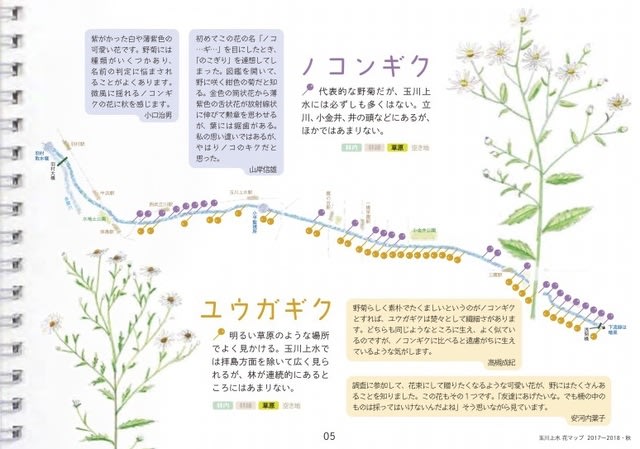

シラヤマギク

<林の草と草原の草の種子生産>

林の草と草原の草は光合成能力が違うだけでなく、種子生産でも対照的である。林の草は限られた光合成産物を使って少量の種子を作り、種子は特別の散布方法を持たないで、地面に落ちる。もっともカタクリやスミレは種子にエライオソームという栄養価のある付属物を持っているので、アリが好み、種子を巣の中に持ち込むことが知られてはいる。しかし種子の数は少なく、移動距離も狭い。林の中ではそれで十分なのである。これに対して、例えばススキは小さい種子を大量に生産し、種子の基部に基毛という風で飛ぶための装置を持っている。タンポポの綿毛と同じ働きである。1株のススキが生み出す何万という数の種子は風で遠くに運ばれる。そして河原でもビルの上でも飛んでいき、発芽する。ただし、ススキの種子は暗いところでは発芽率が低いから、林に運ばれた場合は枯れてしまう。

ヒメジョオン、セイタカアワダチソウなどの外来種も概ねそういう性質を持っている。明るい場所を好み、光合成が活発であり、明るい場所では急速に成長し、多数の種子を生産しては散布する。シナダレスズメガヤという外来牧草は1株で数十万粒の種子を生産するため、多摩川の河川敷に繁茂し、在来のカワラノギクを駆逐してしまった。こういう外来種はたくましく、人が開発する明るい場所では傍若無人ともいえる旺盛な生育をしている。

人の活動は林を伐ったり土地を耕したりしたから、林の草にはマイナスであり、草原の草にはプラスになった。特にチェーンソーを使っての皆伐は地球の歴史の中で植物が経験しないほどの壊滅的なダメージを与える。森林伐採とはそのような意味があることを忘れてはいけない。小金井で行なっている桜並木の保護はサクラの木を残すから皆伐ではないかもしれないが、林の草にとっては皆伐と同じ意味を持つ。