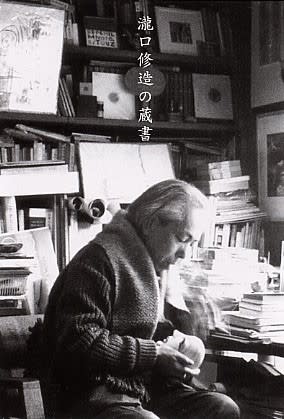

瀧口修造は戦後まもなく美術評論を再開。新人作家の支援にあけくれたり、五ヶ月間の渡欧旅行で、ダリ、デュシャン、ブルトンらに会う。ところで私には瀧口氏の履歴を読みながら、なぜ詩をかかなくなったのか。なぜ詩から遠ざかったのだろうという疑問がずっとあった。詩集では『寸秒夢』(思潮社刊、七五年二月)『三夢三話』(書肆山田刊、八〇年二月)が刊行されたが、書法も当然初期の詩とは違ったものであった。

『三夢三話』のなかの最後の夢の中では、二十歳前に二度ほど黒部の上流の鐘釣あたりにきたことが書いてあるが、これもどこまでが事実かわからない。ただ、造形作家の戸村浩夫妻の最初の子供の名付け親になって「虹」となづけたが、区役所で「人名漢字」にないということで断られることから「虹の石または石の虹」という夢によって償われたという作者のおもいこみもまた夢であるかもしれないと思う。夢の中の夢のような散文詩。どこかことばに裏切られながらことばを夢みる。あるいは夢にさえも裏切られる身振りの底にひたすら幻影を追いかけるひとの孤独を感じる。だからこそ、〈偶発的な像〉のざわめきを手放すことはなかったのだと思いたい。

六十年代後半から瀧口氏は文章を書くのを嫌って発表されなくなる。このことについて先述の東野芳明氏は講演のなかでつぎのようにのべている。

「瀧口さん自身が一九六一年のある時評に突然そういうことを宣言されました。美術評論家として他人の作品のことばかり書いてきたが、いったい自分はどうなっているのだ。ジャーナリズムに文章を発表することで何かを表現していくことへの反省、嫌悪感というものが出てくる。瀧口さんの沈黙。空白の時期です。」

美術評論について書かないという理由は何となくわかったようにおもったが、詩については今ひとつよくわからなかった。と同時に言葉に対する考えが変わった本当の契機が理解できないでいた。しかし、東野氏の講演でその疑問が解けたような気がした。それは、

「後になって考えると、瀧口さんの最初で最後のヨーロッパ旅行は、瀧口さんにとってシュールレアリズムの具体的な運動というより、ダダの生き証人たちを訪ねあるいた旅でした(略)そこで瀧口さんにとって内部的な一つの大きな変革があったようです。また、僕は、瀧口さんがミショーという人は、素晴らしい詩人で、同時に絵も描いています。ミショーは言葉というものが自分だけの創造物ではなく、他者と共有し汚れている部分がたくさんある。それを承知の上で使っていると語りました。ミショーが言葉にぶつかり言葉に絶望して、言語を超えたものとして一方で絵を描いた。それを知ったことが、瀧口さんにとってきっかけだったと思います。」

『三夢三話』のなかの最後の夢の中では、二十歳前に二度ほど黒部の上流の鐘釣あたりにきたことが書いてあるが、これもどこまでが事実かわからない。ただ、造形作家の戸村浩夫妻の最初の子供の名付け親になって「虹」となづけたが、区役所で「人名漢字」にないということで断られることから「虹の石または石の虹」という夢によって償われたという作者のおもいこみもまた夢であるかもしれないと思う。夢の中の夢のような散文詩。どこかことばに裏切られながらことばを夢みる。あるいは夢にさえも裏切られる身振りの底にひたすら幻影を追いかけるひとの孤独を感じる。だからこそ、〈偶発的な像〉のざわめきを手放すことはなかったのだと思いたい。

六十年代後半から瀧口氏は文章を書くのを嫌って発表されなくなる。このことについて先述の東野芳明氏は講演のなかでつぎのようにのべている。

「瀧口さん自身が一九六一年のある時評に突然そういうことを宣言されました。美術評論家として他人の作品のことばかり書いてきたが、いったい自分はどうなっているのだ。ジャーナリズムに文章を発表することで何かを表現していくことへの反省、嫌悪感というものが出てくる。瀧口さんの沈黙。空白の時期です。」

美術評論について書かないという理由は何となくわかったようにおもったが、詩については今ひとつよくわからなかった。と同時に言葉に対する考えが変わった本当の契機が理解できないでいた。しかし、東野氏の講演でその疑問が解けたような気がした。それは、

「後になって考えると、瀧口さんの最初で最後のヨーロッパ旅行は、瀧口さんにとってシュールレアリズムの具体的な運動というより、ダダの生き証人たちを訪ねあるいた旅でした(略)そこで瀧口さんにとって内部的な一つの大きな変革があったようです。また、僕は、瀧口さんがミショーという人は、素晴らしい詩人で、同時に絵も描いています。ミショーは言葉というものが自分だけの創造物ではなく、他者と共有し汚れている部分がたくさんある。それを承知の上で使っていると語りました。ミショーが言葉にぶつかり言葉に絶望して、言語を超えたものとして一方で絵を描いた。それを知ったことが、瀧口さんにとってきっかけだったと思います。」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます