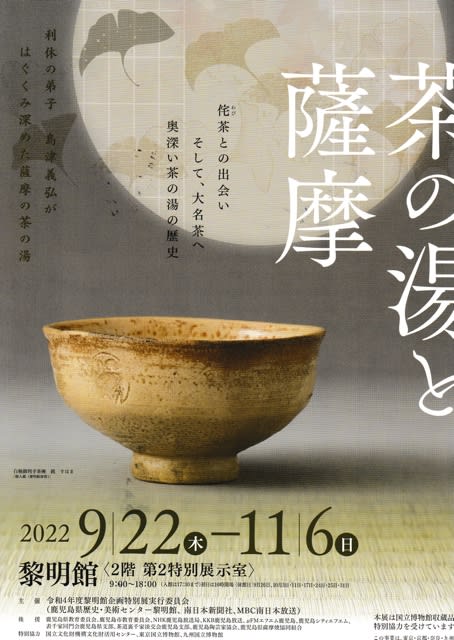

9月末から11月初めまで開催中の特別展「茶の湯と薩摩」へ行ってきました

実はこれで3回目

1回目は、本郷和人氏の「戦国武将と茶の湯」をテーマにした講演会

2回目は、ワークショップ「薩摩焼の抹茶碗づくり体験」のワークショップ参加

と、展覧会作品鑑賞

3回目の今日は、作品鑑賞をキュレーターのガイド付きツアーで、作品の背景にある物語などもそれはそれは熱心に説明してくださいました

今まで何回かキュレーターのガイド付きツアーは経験ありますが、こんなな楽しく勉強になるツアーは初めてです

展示されている作品は、上野の東京国立博物館、九州国立博物館、黎明館、薩摩焼の陳寿官、島津家の尚古集成館、他に三井記念館、陽明文庫、松井文庫、などからの展示提供品もあり

これらの展示された茶道具を使って、

第一章 唐物から和物へ

第二章 戦国武将と茶の湯

第三章 薩摩茶の湯

第四章 琉球の茶の湯

第五章 桃山の茶陶と九州諸陶

の5つに分類されて展示してあります

茶道具の展示美術展はもう数えきれないぐらい出かけてきました

今回はこれまでの自分の見てきた茶道具があちこちで繋がっていくのがよくわかり、それが(自分の経験として)面白いと思ったのです

(公式ウェブサイトからコピー)

こちらは、長次郎作の「俊寛」という銘を利休がつけた黒楽茶碗

エピソードは、

利休の薩摩の門人(利休から茶を学んだ武士)が長次郎の楽茶碗が欲しいとリクエストしました

利休は3つの黒楽茶碗を薩摩に送ったところ、二つが利休の元に帰ってきました

薩摩に取り残された黒楽茶碗を、薩摩島に流された俊寛にちなんで、「俊寛」と利休が名付けたのだそうです

俊寛が流された島は鹿児島県の硫黄島ではないかと言われていて、島から帰ることが出来なかった俊寛になぞらえて付けたという銘

私は、長次郎のこの黒楽茶碗が「俊寛」と名付けられた事までは知っていましたが、薩摩(島津家)と関係があったことは今回わかったこと

沢山の展示品を細やかな説明とともに鑑賞出来て、至福の時間でした

その後は、黎明館内のカフェでお茶

今日は夏日で30度近くなりました

久しぶりに冷たい飲み物を体が欲しがって、コーヒーフロート

器が陳寿官窯で焼かれたゴブレット

陳寿官は、島津義弘が朝鮮半島から連れてきた陶工です

初期に薩摩で焼かれた茶碗は、土も朝鮮半島から持ち帰った物、焼いた陶工も朝鮮人、でも窯は薩摩で、地元の木を燃やして作ったわけです

そこでそのような初期の茶碗を火計手茶碗と言うのだそうです

ひばかりてと読み、火だけが薩摩のものというところから付けられた茶碗の分類だそう

もちろんカフェで使われた薩摩焼は火計手ではありません(笑)

カフェで同じゴブレットが販売されていました

ちょっとお高くて😅

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます