昨日に続き、バネ口金のメガネ入れの作り方です。

袋の形に 縫いあがっています。

でも 見えているのは、まだ、裏のはずです。

これから、段階をふんで 表に返していく方法を 説明してみましょう。

ちょっと大変な 作業かもしれないけど、あせらないで。

底の部分の縫い代をカットします。

表に返したときに、底の縫い代が邪魔にならないように、

表布のみ 三角に切り捨てます。

縫い代の輪の部分が開くよううに、

縫い目ぎりぎりのところまで、はさみが入れてあるはずです。

この時、片方の縫い代は 裏布に隠れています。

この裏布をめくるようにして、縫い代の切り込みの位置からカットします。

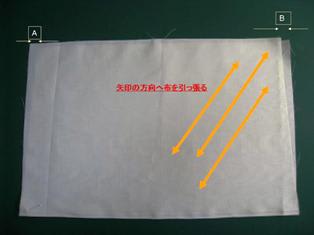

口金を通す部分の片方を広げます。

口金を通す部分は 熱接着両面テープを張ったところです。

この口金を通す部分から

表の布を引き出して、返していきます。

まずは、ここを出来るだけ大きく 開きます。

ここから先は、ゆっくりとあわてずに。

人差し指を 通し口に入れます。

左手の人差し指を

で広げた通し口に 差し込みます。

深ーく差し込んで、 通し口と同じ側の角まで指を入れます。

親指と中の人差し指で 底の縫い代をしっかりと挟みます。

そして しっかりと挟んだ状態で、

親指を布の中に押し上げていきます。

人差し指と親指で挟んだ縫い代が底の角を押し出すようにして、

通し口に顔を出すまで しっかりと 押し上げますと、

人差し指が通し口から出てきます。

表に返します。

で出てきた布を右手で引き出します。

ここは口が4㎝~5㎝ほどしか 開いていないので

あせらずに少しずつ 少しずつゆっくりと

表の布を引き出していきます。

ミシン目がほつれないように、縫い糸でとめをしたのは、

ここでも縫い目がほつれないようにするためでもあるのです。

返し終わったところです。

通し口から中の布が全部出てきたら、形を整えます。

特に、もう一方の底の角がきちんと直角になるように、

まち針などで、引き出して形を整えます。

形がある程度整ったら、このような布の場合、

アイロンの当たりがでて生地にテカリが生じたり、

風合いが壊れないように当て布をしてアイロンをかけます。

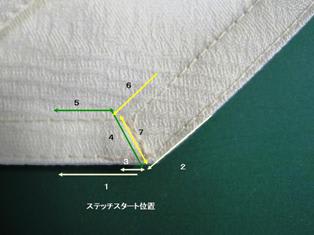

口金通し口作り

はしから2㎝の幅を定規で確認していきながら

躾け糸でしつけをかけます。

表布と裏布の長さの差が4㎝ですから、

表地と裏地の縫い目のところあたりがしつけかけの目安になります。

このしつけをかける作業は必ず、

袋の中、内側からかけていきます。

はしつけを一周かけ終わったところです。

ミシンかけ

でしつけをかけたところを、ミシンかけします。

今度は

表からミシンをかけます。

輪になっていて 大変やりにくいところですが、

余分な布を縫い込まないように、注意しながら、

少しずつ布をずらしてミシンをかけていきます。

最後は10㎝ほど糸をつけた状態で糸を切ります。

このとき、ミシンキルト用の押え金に交換すると、

上と下の布がずれずに上手にミシンかけで来ます。

送りジョーズとか、

ウォーキングフットという名で売られています。

ミシン糸の始末

で切った糸の始末は ミシン糸2本を縫い針に通して、

返し縫いした最後の縫い目のあたりに刺して、

表と裏の中に針を入れます。

その後、1㎝~2㎝ほど布の中を通した後、

裏側(袋の中)へ針を出して、糸を切ります。

ひと手間ですが、後々、ミシン糸がほつれたり

糸足が出たりするのを防いでくれます。

バネ口金通し

バネ口金は 両方の端を同時に別々の通し口に入れていきます。

片方だけ先に入れてしまうと、もう片方が入らなくなります。

反対側に口金が出てくるまで 通し口の中を少しずつ布をずらしながら

通していきます。

出てきた口金を合わせて、止めネジを差し込みます。

ペンチなどで、合わせたところを挟んで、

ネジの頭を叩くようにして、ネジを全部差し込みます。

バネ口金を通しました。

ネジで両方のバネをとめたら 出来上がりです。

飾りつけをしたい場合は、針が反対側の布をすくわないように、

厚紙を中に入れておきます。

そして ボタンやビーズやリボンやレースなど

自分らしさを表現できる飾りを縫いつけます。

私は今回は ストッキングの中に入っている中紙を

二つ折にして使っています。

トップの画像で メガネ入れから出ている白い紙が それです。

今回は 口金通し口から 一気に表に布を返す方法で作ってみました。

ほかにも 裏布の一部を開けておいて、そこから表に返し、後でそのあきを閉じて始末する方法もあります。

袋が大きい場合は あきを別に作っておく方がやりやすいと思います。

手間暇かけて作った小物は、それなりに使い勝手もいいし、愛着もあります。

好きな布に巡り合えたり、捨てがたい小さな布がある場合は、

袋ものなどの小物を作り、愛でてあげたいと思うのは 私だけでしょうか。

と自分に言い聞かせ)計画で 玄関を出たのですが…

と自分に言い聞かせ)計画で 玄関を出たのですが… 」との答え。

」との答え。 今着ているこの長めのタンクトップもそうじゃない

今着ているこの長めのタンクトップもそうじゃない 」と思わず叫んでしまいした。

」と思わず叫んでしまいした。 手こずってしまいました。

手こずってしまいました。

や

や などのリゾート地で着てもよさそうです。

などのリゾート地で着てもよさそうです。

布幅一杯で 丈を100㎝カットし、上下を 巻きロックで始末しました。

布幅一杯で 丈を100㎝カットし、上下を 巻きロックで始末しました。 その後、両端を二つに折り、裾40㎝ほどをスリットとして残し、後中心部分を縫って輪にし、

その後、両端を二つに折り、裾40㎝ほどをスリットとして残し、後中心部分を縫って輪にし、 両脇を少々縫い込み(脇のカーブを入れて)、100㎝ぐらいになるように 縫い縮めました。

両脇を少々縫い込み(脇のカーブを入れて)、100㎝ぐらいになるように 縫い縮めました。 タンクトップの裾から10㎝ほどのところまでスカート部分をかぶせ、レジロン糸で押ええ縫い。

タンクトップの裾から10㎝ほどのところまでスカート部分をかぶせ、レジロン糸で押ええ縫い。 さっそく試着すると、10㎝以上長めです

さっそく試着すると、10㎝以上長めです

。(かなりいい加減な採寸でした)

。(かなりいい加減な採寸でした)

すっきりとした形になりました。

すっきりとした形になりました。

に頭を悩ませています。

に頭を悩ませています。

。

。

/☆☆☆☆☆ ぐらいでした。

/☆☆☆☆☆ ぐらいでした。

はしつけを一周かけ終わったところです。

はしつけを一周かけ終わったところです。 ミシンかけ

ミシンかけ

ミシン糸の始末

ミシン糸の始末

バネ口金通し

バネ口金通し

バネ口金を通しました。

バネ口金を通しました。

物作りでしたが、

物作りでしたが、

と

と で休憩しましょう。

で休憩しましょう。