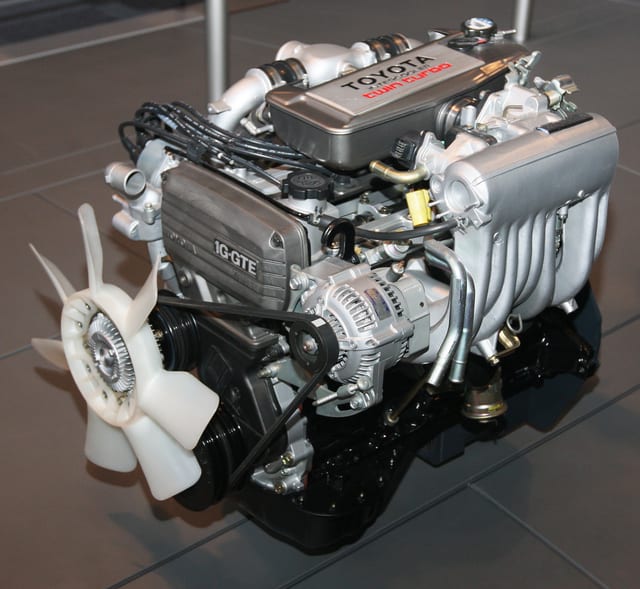

トヨタの1G型エンジンは名機でつなぁ~

マークⅡ三兄弟、クラウン、セリカXXにソアラと2000ccクラスのストレート6だったでつなぁ~

ツインカム24バルブエンジンだから吹き上がりがいいでつなぁ~

ニッサンのターボに対抗するトヨタのツインカム攻勢だったでつなぁ~

全て排気量1,988ccで、内径×行程は75.0×75.0のスクエアタイプだったでつなぁ~

4バルブ化はニッサンのGT-Rの特許みたいなとこあったけど、トヨタのエンジンパワーの選択は

ターボではなく、ツインカム4バルブ化だったでつなぁ~

ソアラやマークⅡとかのドアやフロントには、TWIN CAM 24と書かれてたでつなぁ~

さてこの1G型でつが、走りという点ではニッサンに少し差があったけど、それを埋めたのが、1G-GTEUエンジンでつなぁ~

タイムラグ対策で、セラミックターボやニッサンがジェットターボでやったのに対して、トヨタは国産初のツインターボ化したでつなぁ~

ターボラグを小さくするには、タービンを小さくするのも一つの方法で、その方がパワーも稼げるでつなぁ~

セリカXXがスープラになった時に搭載されたでつが、7M型のエンジンより走るのは面白いエンジンだったでつなぁ~

7hスカイラインのGTSが出る前だったから、このパワーユニットは絶賛されたでつなぁ~

デート車と言われたソアラにパワー注入ちゅう感じだったでつなぁ~

だけどチューニングベースとしては、どうなのかなぁ~

FJが結構、チューンドとしてよかったんだけど、1Gはあまり聞かないなぁ~

だけど、この1G型も80ね代を代表するエンジンだし、RBの影に隠れた感じだけど、初期のRBよりいいかもでつなぁ~

M型はヤマハもエンジンだけど、1Gはトヨタが開発したエンジンだしね。

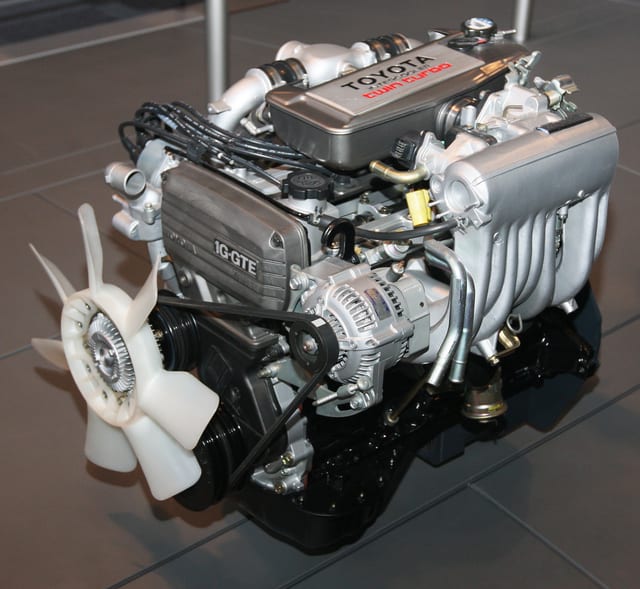

マークⅡ三兄弟、クラウン、セリカXXにソアラと2000ccクラスのストレート6だったでつなぁ~

ツインカム24バルブエンジンだから吹き上がりがいいでつなぁ~

ニッサンのターボに対抗するトヨタのツインカム攻勢だったでつなぁ~

全て排気量1,988ccで、内径×行程は75.0×75.0のスクエアタイプだったでつなぁ~

4バルブ化はニッサンのGT-Rの特許みたいなとこあったけど、トヨタのエンジンパワーの選択は

ターボではなく、ツインカム4バルブ化だったでつなぁ~

ソアラやマークⅡとかのドアやフロントには、TWIN CAM 24と書かれてたでつなぁ~

さてこの1G型でつが、走りという点ではニッサンに少し差があったけど、それを埋めたのが、1G-GTEUエンジンでつなぁ~

タイムラグ対策で、セラミックターボやニッサンがジェットターボでやったのに対して、トヨタは国産初のツインターボ化したでつなぁ~

ターボラグを小さくするには、タービンを小さくするのも一つの方法で、その方がパワーも稼げるでつなぁ~

セリカXXがスープラになった時に搭載されたでつが、7M型のエンジンより走るのは面白いエンジンだったでつなぁ~

7hスカイラインのGTSが出る前だったから、このパワーユニットは絶賛されたでつなぁ~

デート車と言われたソアラにパワー注入ちゅう感じだったでつなぁ~

だけどチューニングベースとしては、どうなのかなぁ~

FJが結構、チューンドとしてよかったんだけど、1Gはあまり聞かないなぁ~

だけど、この1G型も80ね代を代表するエンジンだし、RBの影に隠れた感じだけど、初期のRBよりいいかもでつなぁ~

M型はヤマハもエンジンだけど、1Gはトヨタが開発したエンジンだしね。