ロータリーエンジン:REの進化を加速させるには、REならではの機構があってしかるべきでつ。

そのひとつとして研究が進められているのが、DISC(直噴層状給気燃焼方式)。

ロータリーエンジン:REには、REなりの「最適解」があってもおかしくないでつ。

機械的にはともかく、機構の面ではもっとREに親和性の高いカタチがあるでつ。

DISC-REのように、一部に手を加えるだけで、その可能性を大きく高めるような事柄が、他に存在していても、まったくおかしくはないでつ。

DISCはDirect Ignition Stratified-Charge Combustionの略。

日本語にすると「直接噴射式成層燃焼」ということになるでつ。

通常のREと異なるポイントは、大別して2点。

まず、その名の通りに筒内噴射による成層燃焼を前程とするでつ。

当然、リーン燃焼を視野に入れてもいるでつ。

リーン燃焼は通常のREでも試み続けられてきたテーマでつが、DISC-REは、リーンな混合気でも安定した燃焼を実現するため、

パイロット点火方式を採用するのがもうひとつのポイント。

REの構造的な弱点のひとつに、未燃ガスの多さがあるでつ。

特に冷間始動直後など、作動室トレーリング側のローターアペックス付近には未燃ガスが生じやすいでつ。

これが排ガス成分中のHCを増やし、カーボン堆積の原因になっているでつ。

作動室の長さそのものは、大排気量レシプロのボアと大差ないレベル。

だけど、レシプロは円筒の中央部で点火するから、周囲に火炎が伝播する距離はボア径の半分程度で済むでつ。

プラグ電極から見ると、すべての方向へほぼ均等な空間が広がってもいるでつ。

加えて燃焼室自体もペントルーフ型など、遠い部分まで圧力変動がスムーズに行なわれるよう配慮した形状が主流になっているでつ。

対してREの場合、ローターとトロコイド面の形作る形状は常に変動しながら移動するでつ。

さらに点火は、ローターのアペックスがトレーリング側プラグ近傍に来たタイミングで行なわれるでつ。

つまり、そもそも不均等な、しかも移動方向に対して長い形状の空間の中で燃焼が行なわれるでつ。

火炎伝播速度や燃焼圧力の絶対値から考えると、その程度の事柄は無視できるのかもしれないでつが、ここで困るのが、

現状のポート噴射REは作動室内の混合気のA/Fを均一にしにくく、リッチなゾーンができてしまうなどして、

供給空燃比と燃焼空燃比に隔たりが生じることでつ。

また、ローターの熱容量の大きさも関係しているでつ。

吸入された混合気のうち、リッチな混合気が冷たいローターに付着し、さらにそれが着火の時点で作動室のトレーリング側に位置していたら、

なかなか燃えにくいことは直感的に理解できるでつ。

REが単室あたりに、点火プラグをトレーリング側、リーディング側に各1本ずつ採用しているのはその対策でつ。

吸気から排気行程を示しているでつ。

注目したいのは点火行程。パイロットノズルから噴射した燃料でつが、スパークプラグによって着火しつつリセスのトレーリング側に

向かって行く瞬間を描いているでつ。

ローターリセス形状がLDR(Leading Deep Reces)になっている点にも注目。

飛んでくる火炎を“受け”つつ、メイン噴射ノズルからの混合気と合流させるため、このタイプのDISC-REではLDR形状が主流。

DISC-REは、この問題点に対して有効な解決法となる可能性に満ちているでつ。

同じ筒内噴射でも、マツダが水素REで実用化したものとはまったく構成が異なっているでつ。

噴射用のノズルをパイロットとメインに分け、パイロットノズルの近傍にグローもしくはスパークプラグを配し、

まとめて作動室側に置く、という構成でつ。

ローターが回転して圧縮行程を終え、点火のタイミングに近づくと、まず所定のタイミングでパイロットノズルから

少量の燃料が噴射されるでつ。

この燃料はグロープラグによって着火し、火炎となってトレーリング側にあるメイン噴射ノズルの方向へ飛んでゆくでつ。

ポイントは、この火炎が持つ着火エネルギーは、火花点火の100倍以上も強く、点火可能な勢いを保つ時間(着火期間)が

3倍程度も長いことでつ。

この高エネルギーな火炎が、メインノズルから噴射された燃料に確実に着火することで、未燃ガスの発生を抑えるでつ。

えてしてきれいに燃焼させにくいリーン成層混合気に対しても、このパワフルな火炎を利用すれば対応が可能……との見込みから注目され、

1962年にはカーチス・ライト社が航空機用として試作エンジンによるテストを開始。

70年代に入るとNASAが評価エンジンを試作するなど、それなりに注目されていたDISC-REでつが、その後続報はしだいに少なくなり、

1990年代半ばを過ぎると、ぱったりその名は聞かれなくなったでつ。

NASAのアーカイブ中にある、さまざまなタイプのDISC-RE研究に関する論文のひとつに記されていた燃焼室とノズルの一例。

パイロット、メインの構成だが、メインがローターリセスに対して垂直に位置し、オグジュアリーイグナイターを備えるのが特徴でつ。

なぜDISC-REがメインストリームになれなかったのか…

航空機用エンジンとして市販できるだけの信頼性実証試験の過程で、予想外に時間とコストがかかることが判明し、

そこまでして開発するだけのメリットが見出せなかったでつ。

残念なことに、REはこの分野においても競争相手を得られなかったでつ。

このまま埋もれさえてしまうのは惜しい技術、との思いが高まるでつ。

なにしろDISC-REは、突出した出力密度の高さを誇るだけでなく、軽油や灯油でもごく当たり前のように回って

しまうというエンジンだったでつ。

そのひとつとして研究が進められているのが、DISC(直噴層状給気燃焼方式)。

ロータリーエンジン:REには、REなりの「最適解」があってもおかしくないでつ。

機械的にはともかく、機構の面ではもっとREに親和性の高いカタチがあるでつ。

DISC-REのように、一部に手を加えるだけで、その可能性を大きく高めるような事柄が、他に存在していても、まったくおかしくはないでつ。

DISCはDirect Ignition Stratified-Charge Combustionの略。

日本語にすると「直接噴射式成層燃焼」ということになるでつ。

通常のREと異なるポイントは、大別して2点。

まず、その名の通りに筒内噴射による成層燃焼を前程とするでつ。

当然、リーン燃焼を視野に入れてもいるでつ。

リーン燃焼は通常のREでも試み続けられてきたテーマでつが、DISC-REは、リーンな混合気でも安定した燃焼を実現するため、

パイロット点火方式を採用するのがもうひとつのポイント。

REの構造的な弱点のひとつに、未燃ガスの多さがあるでつ。

特に冷間始動直後など、作動室トレーリング側のローターアペックス付近には未燃ガスが生じやすいでつ。

これが排ガス成分中のHCを増やし、カーボン堆積の原因になっているでつ。

作動室の長さそのものは、大排気量レシプロのボアと大差ないレベル。

だけど、レシプロは円筒の中央部で点火するから、周囲に火炎が伝播する距離はボア径の半分程度で済むでつ。

プラグ電極から見ると、すべての方向へほぼ均等な空間が広がってもいるでつ。

加えて燃焼室自体もペントルーフ型など、遠い部分まで圧力変動がスムーズに行なわれるよう配慮した形状が主流になっているでつ。

対してREの場合、ローターとトロコイド面の形作る形状は常に変動しながら移動するでつ。

さらに点火は、ローターのアペックスがトレーリング側プラグ近傍に来たタイミングで行なわれるでつ。

つまり、そもそも不均等な、しかも移動方向に対して長い形状の空間の中で燃焼が行なわれるでつ。

火炎伝播速度や燃焼圧力の絶対値から考えると、その程度の事柄は無視できるのかもしれないでつが、ここで困るのが、

現状のポート噴射REは作動室内の混合気のA/Fを均一にしにくく、リッチなゾーンができてしまうなどして、

供給空燃比と燃焼空燃比に隔たりが生じることでつ。

また、ローターの熱容量の大きさも関係しているでつ。

吸入された混合気のうち、リッチな混合気が冷たいローターに付着し、さらにそれが着火の時点で作動室のトレーリング側に位置していたら、

なかなか燃えにくいことは直感的に理解できるでつ。

REが単室あたりに、点火プラグをトレーリング側、リーディング側に各1本ずつ採用しているのはその対策でつ。

吸気から排気行程を示しているでつ。

注目したいのは点火行程。パイロットノズルから噴射した燃料でつが、スパークプラグによって着火しつつリセスのトレーリング側に

向かって行く瞬間を描いているでつ。

ローターリセス形状がLDR(Leading Deep Reces)になっている点にも注目。

飛んでくる火炎を“受け”つつ、メイン噴射ノズルからの混合気と合流させるため、このタイプのDISC-REではLDR形状が主流。

DISC-REは、この問題点に対して有効な解決法となる可能性に満ちているでつ。

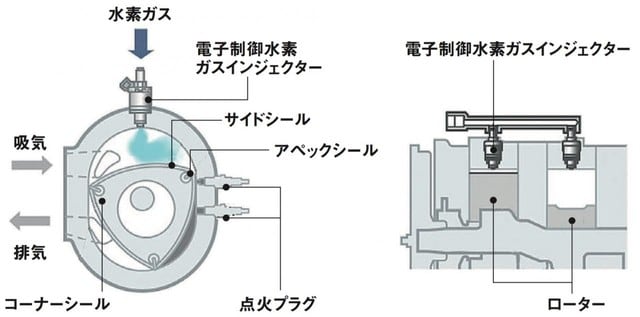

同じ筒内噴射でも、マツダが水素REで実用化したものとはまったく構成が異なっているでつ。

噴射用のノズルをパイロットとメインに分け、パイロットノズルの近傍にグローもしくはスパークプラグを配し、

まとめて作動室側に置く、という構成でつ。

ローターが回転して圧縮行程を終え、点火のタイミングに近づくと、まず所定のタイミングでパイロットノズルから

少量の燃料が噴射されるでつ。

この燃料はグロープラグによって着火し、火炎となってトレーリング側にあるメイン噴射ノズルの方向へ飛んでゆくでつ。

ポイントは、この火炎が持つ着火エネルギーは、火花点火の100倍以上も強く、点火可能な勢いを保つ時間(着火期間)が

3倍程度も長いことでつ。

この高エネルギーな火炎が、メインノズルから噴射された燃料に確実に着火することで、未燃ガスの発生を抑えるでつ。

えてしてきれいに燃焼させにくいリーン成層混合気に対しても、このパワフルな火炎を利用すれば対応が可能……との見込みから注目され、

1962年にはカーチス・ライト社が航空機用として試作エンジンによるテストを開始。

70年代に入るとNASAが評価エンジンを試作するなど、それなりに注目されていたDISC-REでつが、その後続報はしだいに少なくなり、

1990年代半ばを過ぎると、ぱったりその名は聞かれなくなったでつ。

NASAのアーカイブ中にある、さまざまなタイプのDISC-RE研究に関する論文のひとつに記されていた燃焼室とノズルの一例。

パイロット、メインの構成だが、メインがローターリセスに対して垂直に位置し、オグジュアリーイグナイターを備えるのが特徴でつ。

なぜDISC-REがメインストリームになれなかったのか…

航空機用エンジンとして市販できるだけの信頼性実証試験の過程で、予想外に時間とコストがかかることが判明し、

そこまでして開発するだけのメリットが見出せなかったでつ。

残念なことに、REはこの分野においても競争相手を得られなかったでつ。

このまま埋もれさえてしまうのは惜しい技術、との思いが高まるでつ。

なにしろDISC-REは、突出した出力密度の高さを誇るだけでなく、軽油や灯油でもごく当たり前のように回って

しまうというエンジンだったでつ。