亀岡駅コンコースの展示

亀岡駅コンコースの展示

石田梅岩像。江戸時代の思想家、儒者、心学者

石田梅岩像。江戸時代の思想家、儒者、心学者 亀岡駅。

亀岡駅。 駅前通り。突き当りが亀山城跡。亀山城があるのになぜ亀岡市なのか? もともと幕末までは亀山という地名でしたが、三重県に亀山城があるので明治初期に亀岡に変更したそうです。かえってややこしや、です。駅名は最初から亀岡駅です。

駅前通り。突き当りが亀山城跡。亀山城があるのになぜ亀岡市なのか? もともと幕末までは亀山という地名でしたが、三重県に亀山城があるので明治初期に亀岡に変更したそうです。かえってややこしや、です。駅名は最初から亀岡駅です。

亀山城跡の南郷公園

亀山城跡の南郷公園

亀山城を築城し亀山の町を整備した明智光秀像。来年の大河ドラマを前にさぞ盛り上がっているかと思いましたが、そうでもなかった。

亀山城を築城し亀山の町を整備した明智光秀像。来年の大河ドラマを前にさぞ盛り上がっているかと思いましたが、そうでもなかった。

亀山城のシャチホコ

亀山城のシャチホコ

「時は今あめが下知る五月哉」。「敵は本能寺」本能寺に向かって明智軍が出撃したのがこの亀山城です。進軍のルートについては3つ説があるようです。

「時は今あめが下知る五月哉」。「敵は本能寺」本能寺に向かって明智軍が出撃したのがこの亀山城です。進軍のルートについては3つ説があるようです。

雑水川

雑水川

春日小橋

春日小橋

亀山城保津門跡

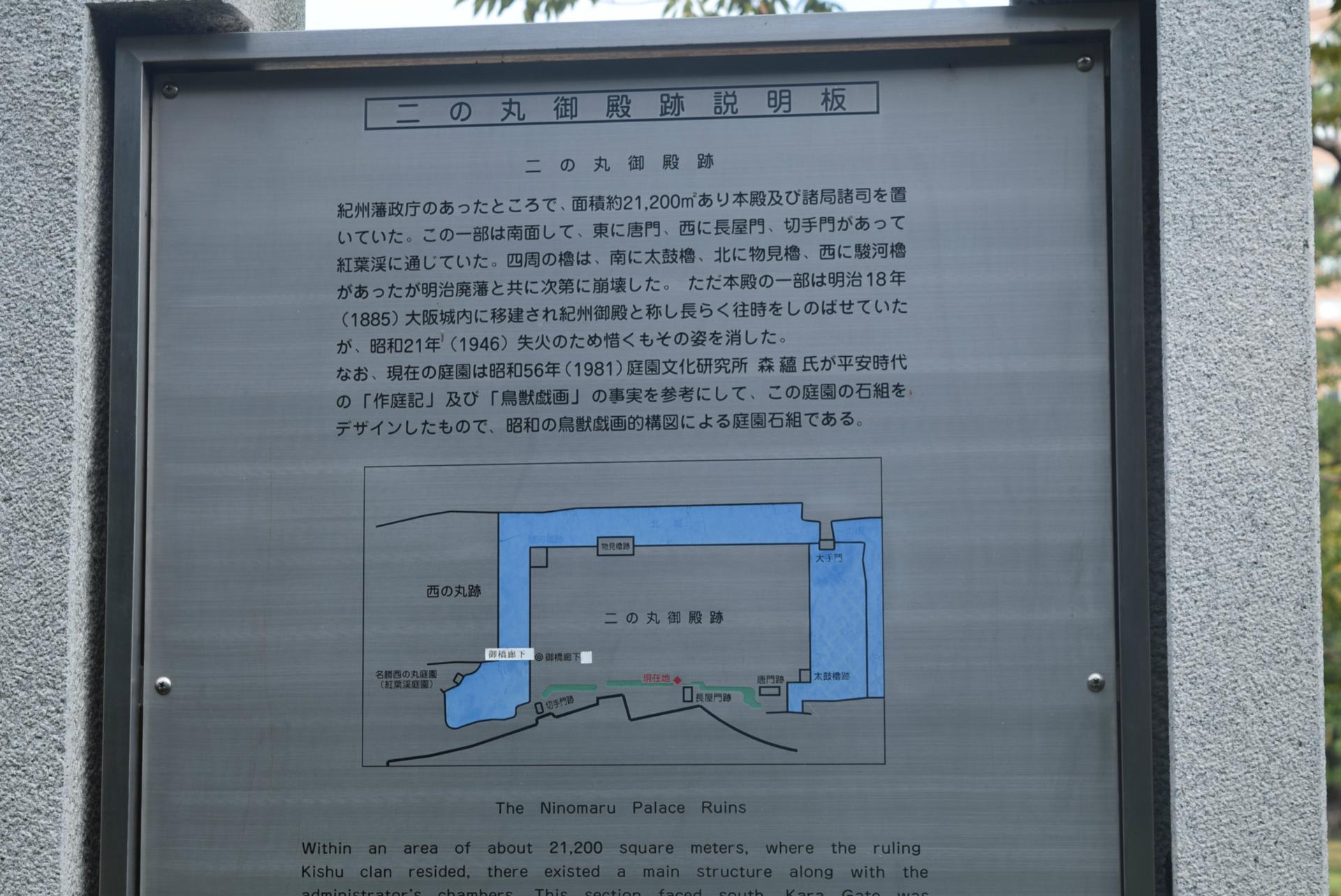

亀山城保津門跡 亀山城跡の周囲を一周してみます。

亀山城跡の周囲を一周してみます。

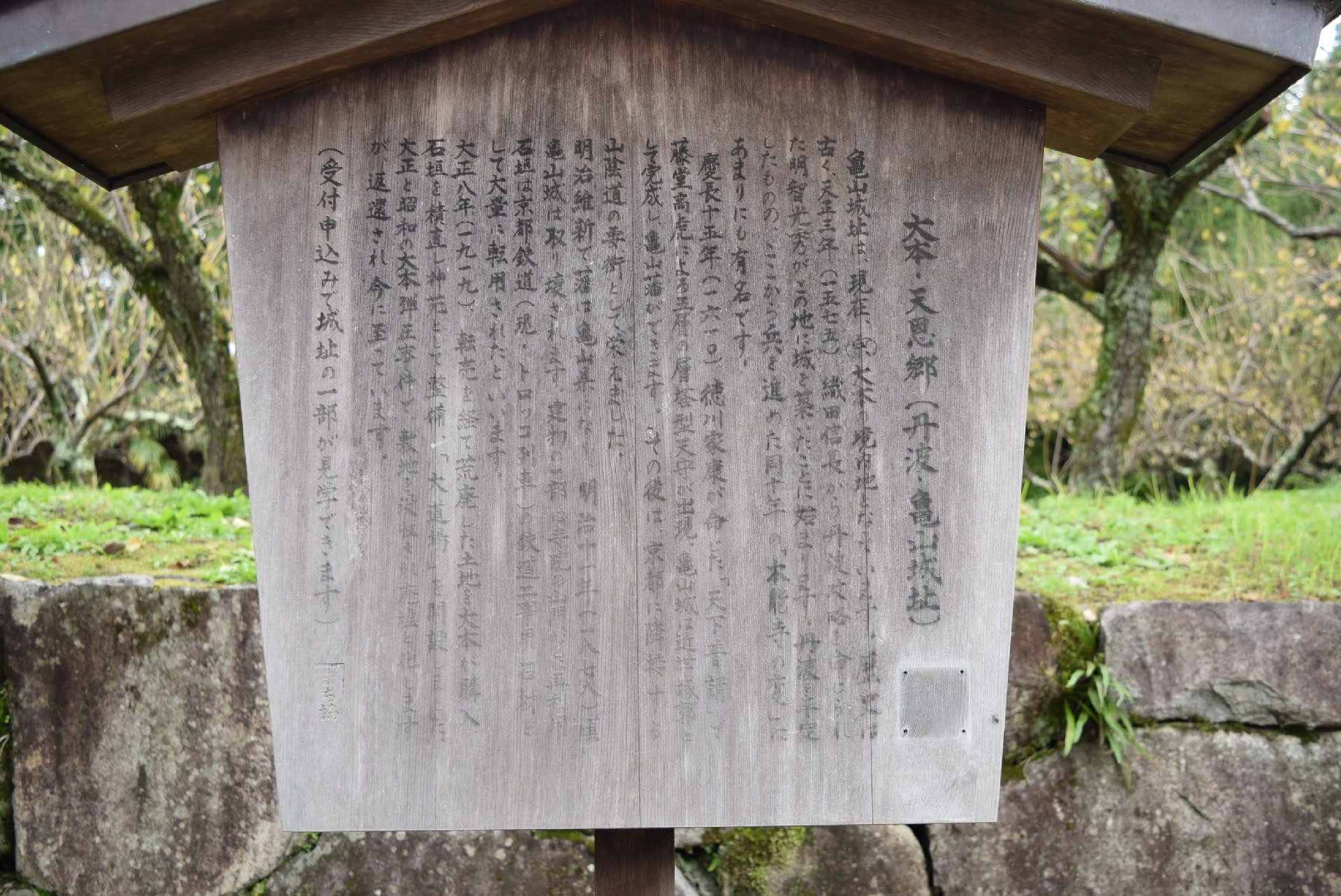

亀山城の本丸跡は大本教の本部となっています。

亀山城の本丸跡は大本教の本部となっています。

大本本部の入り口

大本本部の入り口 本部の建物

本部の建物 県立亀岡高校

県立亀岡高校 作事跡。普請奉行、作事奉行の館があり、現代の役所の建築課、土木課のような部署です。

作事跡。普請奉行、作事奉行の館があり、現代の役所の建築課、土木課のような部署です。

亀岡の名木、エノキ

亀岡の名木、エノキ

南郷地蔵

南郷地蔵

公園入口に戻りました。

公園入口に戻りました。 高橋和巳の「邪宗門」は大本教事件をモデルにしたと言われていますが、開祖と息子(養子)の親子が登場するというのは大本教に似ていますが、小説の内容は大本教事件とは全く関係のないフィクションです。

高橋和巳の「邪宗門」は大本教事件をモデルにしたと言われていますが、開祖と息子(養子)の親子が登場するというのは大本教に似ていますが、小説の内容は大本教事件とは全く関係のないフィクションです。 明智家の家紋

明智家の家紋