浅間神社近くにあった

「御器屋町」という町名は

雅な、なかなかいい町名だと思います。

なんでも、城中に納める椀や杯などをつくる

職人がいた町だと言われています。

静岡以外では京都市の大宮通七条(西本願寺の西側)に

この町名があるようです。

残念ながら静岡の御器屋町は

1969(S44)年4月1日の住居表示の実施で

西草深町に併合され消滅してしまいました。

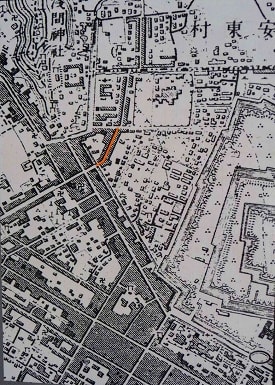

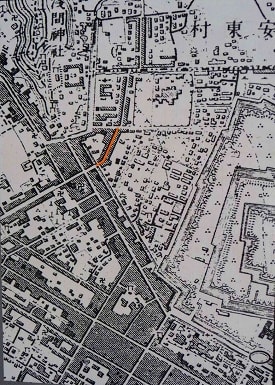

↓ 安西通りの延長上とも言える御器屋町の通り

左:1889年ごろ、右:1926年ごろ(オレンジ色の通り沿いが御器屋町)

「その2」へ続きます。

「御器屋町」という町名は

雅な、なかなかいい町名だと思います。

なんでも、城中に納める椀や杯などをつくる

職人がいた町だと言われています。

静岡以外では京都市の大宮通七条(西本願寺の西側)に

この町名があるようです。

残念ながら静岡の御器屋町は

1969(S44)年4月1日の住居表示の実施で

西草深町に併合され消滅してしまいました。

↓ 安西通りの延長上とも言える御器屋町の通り

左:1889年ごろ、右:1926年ごろ(オレンジ色の通り沿いが御器屋町)

「その2」へ続きます。

そんな地名があったとは、知りませんでした。

愛知(名古屋かな)に、御器所と書いて、「ごきそ」と読むところがあります。

元の意味は同じところから来ているんでしょうかね。

周囲に「御器」っぽい店などは、見当たらない気がしますが・・・

その昔、熱田神宮の祭事に使う土器を作っていたことに由来しているらしいですね。