文永8(1271)年10月14日、児玉の領主・児玉時国公の邸をあとにした日蓮聖人は、更に北に向けて歩き出しました。

児玉時国公の案内で、10キロほど離れた現在の藤岡市下栗須に至ったそうです。

その晩、この地に住んでいた栗生長源公の邸にお泊まりになったといいます。

現在、その邸の跡には小さなお堂があります。

下栗須祖師堂です。

まずは日蓮聖人のご尊像に合掌。

頬の張りなどから、体力的にも充実している頃のお祖師様ですね。

この法塔に刻まれたお題目の文字、ものすごくバランスが良くて、しばらく魅入ってしまいました。

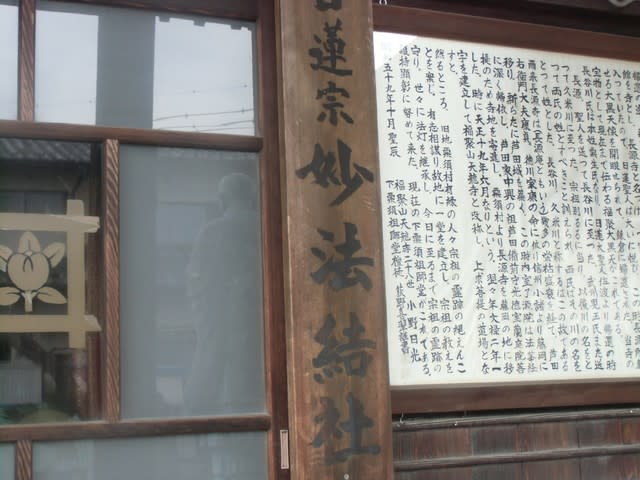

このお堂は妙法結社が維持・管理されているんですね!

僕の妻の実家は小さな日蓮宗教会をしていますが、続けてゆくのに大変な苦労をしています。

結社も同様でしょう。本当に頭が下がります。

お上人がいらしたので、お話を伺いました。年配の、柔和なお上人でした。

日蓮聖人は佐渡に向かわれる時も、ご赦免になって鎌倉に戻られる時も、ここ下栗須にお立ち寄りになったそうです。

お堂の前の、軽自動車でもキツそうな細い路地が、日蓮聖人のご一行が通った鎌倉道だそうです。

10月14日の晩、栗生長源公は日蓮聖人のお説法を聞き、その教えに深く帰依したそうです。

そしてのちに自分の邸を「長源寺」というお寺にしました。

佐渡をご赦免になった日蓮聖人に再会できた栗生長源公は、どんなに嬉しかったことでしょう。

そして、佐渡で苦難を耐えてきたその間に、邸が何とお寺に変わっていたのを目の当たりにして、日蓮聖人もどんなに心を打たれたことでしょう!

下栗須から鎌倉へ向かう際、栗生長源公は「長谷川」という場所まで日蓮聖人を送っていったそうです。

日蓮聖人は長源公に、長谷川を姓とすることをアドバイスされたといい、以後、「長谷川長源」を名乗ってきました。

児玉時国公が久米川に姓を改めたエピソードに似ていますね。

しかし、長谷川という場所はどこなんだろう?う~ん、わかりません。ご住職に聞いておけば良かった(後悔・・・)

境内にお墓がありました。長谷川長源夫妻の墓所です。

石にご夫妻の命日と戒名が刻まれていました。

長源公の命日は建治3(1277)年ですから、ここにお寺を開いてから5年ほど後に亡くなったと思われます。

5年というと短いですが、晩年の長源公にとって、本当に充実した5年だったのではないでしょうか?

長源寺は江戸時代に福聚山天竜寺と寺名を変え、下栗須から藤岡へと移転しました。

藤岡城主の内室・了源院が熱心な法華信者であったことが関係しているようです。

実はお話を伺った下栗須祖師堂のお上人は、もともと天竜寺のご住職だったそうです。

現在、天竜寺はお弟子さんに任せ、ご自身は下栗須祖師堂に「隠居してるんです」と仰っていました。

ところで、天竜寺の参道にこんな看板がありました。

日蓮聖人御真筆の方便品十六字が天竜寺に格護されているそうです!

僕は普段、方便品第二は十如是までしか読みませんが、実はとっても長いということだけは知っていました(笑)。

一生懸命探して、後半の偈文の中の一節に見つけました!

「我本立誓願 欲令一切衆 如我等無異」

を引用されているのだと思います。

意味もはっきりわかりませんが、お釈迦様は衆(人々)のために誓いを立てた、的なことだと思います(←ざっくりすぎ!)

なぜこの十六字が残っているのか、看板に書いてありませんでした。

ただ、「誓願」というと、佐渡で著された開目抄の中で、日蓮聖人は三大誓願の決意表明をしていますので、それに関するお説法をした時の記述なのかもしれませんね。

ちなみに長谷川長源夫妻の戒名の院号いずれにも「誓」という文字が入っていましたよ。

ここまででもう十分、感動と驚きで満たされたのですが・・・

実はもう一つ、下栗須祖師堂のお上人に教えて頂いたマル秘情報があるんですよ(笑)

下栗須祖師堂から南西に2キロくらいのところに、冨士浅間神社があります。

冨士浅間神社ですから富士山信仰の神社だと思います。

実はこの神社、もともとはこの地域の有力者のお墓にあった祠をルーツとした、藤岡の守り神だったらしいのですが・・・

神社の由緒によると、日蓮聖人が佐渡から戻る際にこの神社を訪れ、八軸のお経を納めたそうです。

そして富士山信仰の篤かった日蓮聖人は、祭神である木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)の御霊をこの神社に移し、それ以来、社名が冨士浅間神社になったということです。

また、「藤岡」という地名は「富士岡」が変化したものなのだそうですよ!

境内には地元の富士講の方々が奉納した記念碑がいくつもありました。

寄居、美里、児玉・・・など、秩父連山の東側は富士山信仰に篤い地域で、江戸時代には多くの富士講があり、現在もあるようです。富士塚もところどころにあります。

僕の妻の先祖もこの地域で、ある富士講の先達さんをしていたと聞いたことがあります。

勝手な想像ですが、日蓮聖人の佐渡往還の経路と、これら富士山信仰が盛んな地域が重なるのは、もしかしたら日蓮聖人に端を発しているの・・・かもしれません。

昨夏に訪れた富士山経ケ嶽

日蓮聖人が国家安泰を祈念して富士山に登り、ここで百日間法華経を読誦し続けることができたのは、塩谷平内左衛門公の協力があってこそでした。

塩谷平内左衛門公は北口本宮冨士浅間神社の宮司をしており、従って富士山での日蓮聖人の活動をバックアップできたのだと思います。

塩谷平内左衛門公は日蓮聖人の教えに帰依し、自分の邸を法華経の布教所にしました。(↑現在は吉祥山上行寺となっています)

日蓮聖人が富士山経ケ嶽に籠ったのが、佐渡ご赦免の6年前。

塩谷平内左衛門公との強固なネットワークも、藤岡の冨士浅間神社の始まりに大きく関わっていたと考えられます。

あ~、藤岡、想像以上にディープな場所だった!

もうおなかいっぱい!