W124 E320TのT/LLRモジュール。。。

国産車で言えばスロコンの働きを担うモジュール。

四気筒モトロニックインジェクションモデルには装備されていないが六気筒モトロニックインジェクションモデルではスロアク⇄T/LLR⇄HFMの構図で通信を行い、常に最適なアクセル開度と最適な燃料供給を管理している。。。

内部には大きく分けて二種類のコントロールパートが存在していて一つはスロットルコントロール。もう一つは燃料コントロール。

シフトポジションとスロアクのフラップポジション&アイドルスイッチ、アクセル開度等からアイドリングや走行を判断して燃料の供給量データを積算してHFMに送信。

HFMはエアマス、水温、吸気温度、O2などの各センサーから入力されたデータを基にT/LLRからの燃料供給量データと比較検討して積算して今度はHFMからT/LLRへスロットルポジション信号の指示をする。

T/LLRはHFMから来たポジション信号を基にスロアクに信号を送りスロアクのフラップポジションをスロアク内のモーターでステップ制御を掛けて同じくスロアク内部のポテンションメータによってスロットルポジション信号をT/LLRにフィードバックする。

T/LLRは更にHFMにスロットルポジションデータをフィードバックしてリアルタイムなインジェクション制御を継続する為にHFM内のRAMのプログラムベースデータとして入力する。其のデータを予めインプットしてあるROMのプログラムデータと比較演算して次の動作指示を決めると言う動作を常にコンマゼロゼロ何秒の速度で通信しています。

と、まあ簡単に言うとHFMとT/LLRがアクセスしてT/LLRがHFMの燃料制御をフォローしているんだよと言うものである。

更にT/LLRはクルーズコントロールの速度保持動作もスロットルコントロール機能に組み込まれて、クルーズコントロールONの判断から加減速、クルーズスイッチorストップランプスイッチ信号によるクルーズコントロールOFFの動作、クルーズ速度設定、クルーズ速度再設定と言うロジックコントロールも担っています。。。

このT/LLRモジュールも30年選手の寄る年波には敵わず、、、

新車時から比べて、、、かなりの経年劣化が進んでいるのが現在の常です。。。😱

割と知られていないのがT/LLRモジュールが劣化した場合の諸症状。。。

此処では自然劣化によって起きている諸症状についてお話しましょう。

1)燃料リッチ

モジュールの安定化する筈の電源が不安定になって混合比の積算値がズレて燃料供給量を決めるインジェクターのOPEN TIMEが長くなって燃料の過剰供給になります。

ボンネット内のMOTバルブがチャタリングしたり、生ガス臭かったり、、、室内まで生ガス臭かったりしたらマジで燃料リッチです。

車屋さんではO2センサーを主原因としてO2センサーの交換を行いますが、それでも生ガス臭が解決しない場合はまず95%の確率でT/LLRモジュールの経年劣化です。

此処で勘違いしないで欲しいのはよく中古のT/LLRモジュールを買い漁る愚民オーナーが居ますが中古は所詮中古品❗️

結局症状の完全封じ込めには至らず短期間で症状再発何てスパイラルに嵌るのが通例です。

燃料リッチは放置すると排ガス浄化装置のブローバイシステムを詰まらせてチャコールフィルターを短期でお釈迦にして、ブローバイ経路の許容を超えた生ガスの滞留が始まり、、、最期は触媒手前に生ガスが溜まって、、、高速何か走っちゃって、、、高速出口のETCレーンを通過して一般道で信号停止でアイドルに切り替わった瞬間、、、触媒熱で生ガスが点火してファイヤー‼️って言う景気の良い燃える男の毒車なメルセデスになっちまいます。。。😱

もう、段々稀少なクラシック世代の域の車になって来てるんだから無闇矢鱈且つ闇雲に燃やさないで欲しいですよね。西部警察の撮影じゃないんだから。。。「団長〜‼️」って。。。😓

2)スロットルコントロール不安定、スロポジの遅延

コレは何の事かと言うとアクセルを踏んで加速してパーシャル(一定)で止めた時に軽い息ツキの様な、、、軽いエンブレが感じられる症状。。。

この時、一瞬、、、コンマゼロゼロmSの世界で燃料コントロールのデータ通信ミスが発生して燃料の供給が一瞬止まっちゃってると言う症状ですわ。。。

コレの裏取りは診断機でEFPコントロールを確認すると「CAN通信データミス」と言ったフォルトコードのメモリーが残ります。

後は軽くレーシング(空吹かし)してアイドルに切り替わる際にタコメーターの針が微妙にハンチングしてからアイドル回転に落ち着いたりってのも多いですな。。。

コレ、完全にスロットルポジションデータの信号処理の遅延です。。。

コレも診断機データでは「CAN通信データミス」の類のフォルトコードのメモリーが残ります。

3)クルーズコントロール不良

多くはストップランプスイッチの不良が多いので純正で4,000円弱の部品だからさっさと交換すれば治りますが、、、たまにT/LLRモジュール内部のスロコン不良によってクルーズが入ったり入らなかったりと言う故障パターンもあります。

その場合は素直に診断機による診断を受けて善処を図るべきですね。

でも、、、その前にシフトポジションスイッチがイカレポンチだったら先ずは其処からですけどね。。。

まあ、先ずは診断機による診断へどうぞ。。。

と、よくあるT/LLRモジュールの経年劣化故障の症状ですがこうなったらキチンと修理して熱害対策も受けてしまえばこの先20年はモジュール自然故障の洗礼を受けずに済むってお話ですわ。。。

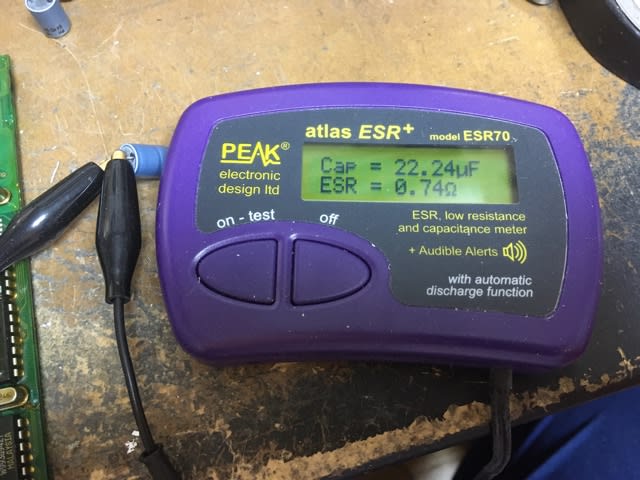

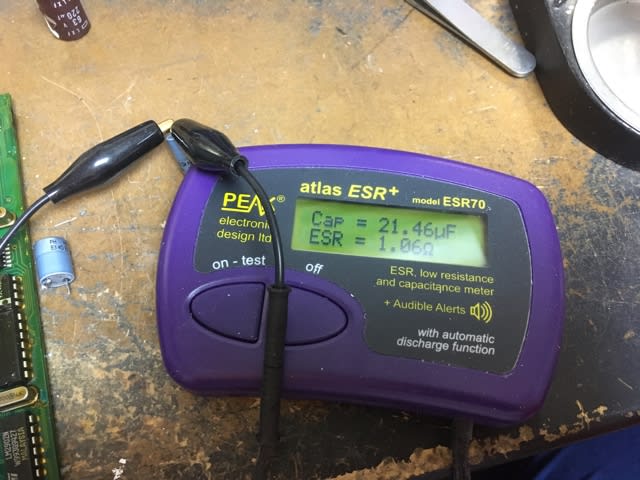

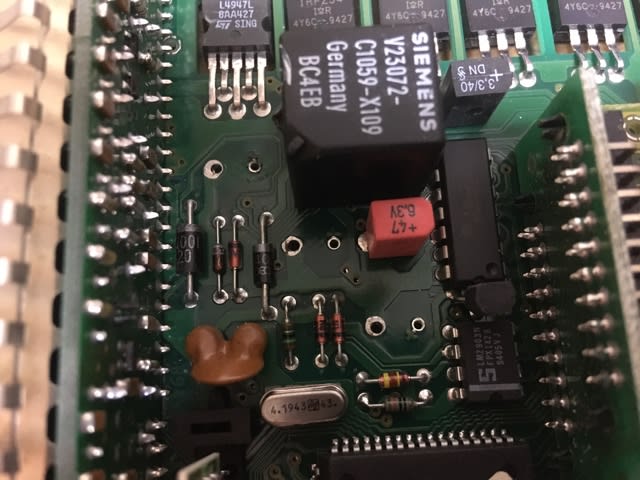

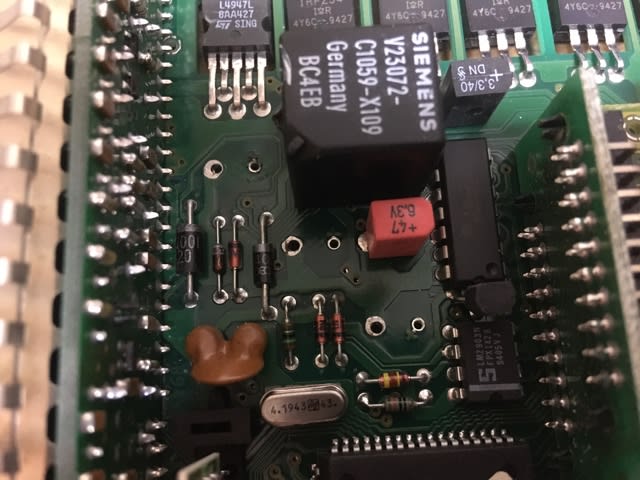

電解コンデンサーも当時モノから国産メーカーの車載用に交換。

全て容量オーバーして膨らんでます。

基盤には電解液のお漏らしの痕跡が。。。

基盤実装部品の半田も電解コンデンサーから漏れた電解液によって酸化箇所が。。。

スロコンスイッチングの半導体スイッチも当時モノのON抵抗が高く動作熱の多い仕様なので日本規格品に交換。。。

コレで熱害対策にもなって周囲の電子部品の風化速度が遅まります。

EFPコントロール基盤の取付部分の半田もエゴ半田。。。

よって、、、酸化や割れが生じて来ます。

此れが核心的修理では無く二次的対策ではあるが半田の打ち直しを各基盤取付位置の全てに施工。。。やり始めたら途中で手が止められない全集中作業になる。。。

ウレタンコンデンサーも風化が始まっていたのでチップタンタルコンデンサーに置換。。。

と、まあ概略の要点のみですがこんな感じの修復処置で自然劣化が始まっているT/LLRモジュールはほぼ復活する訳です。。。

調子良く乗ろうとするならば相応のコストは覚悟せねばですね。。。

さて、今日も別の車のT/LLRモジュールの修復作業。。。

最近、何だか忙しいね。。。(笑)