第3回市民講座(2013.7.5) 講演録

“脳死”患者はなぜ死者にされるのか

~人間の尊厳と生権力をめぐって~

講師:小松美彦さん(武蔵野大学教授 科学史/生命倫理学)

2013年7月5日、第3回市民講座を行いました。講師はおなじみの小松美彦さん。昨年『生権力の歴史-脳死・尊厳死・人間の尊厳をめぐって』(青土社)を上梓されました。当日はこの本に書かれた中心的な内容について分かり易く講演して頂きました。参加者は45名。小さな会議室は満杯になり、活発な質疑が行われました。以下講演と質疑の要約です(テープ起こしは天野と川見が担当しました)。

はじめに・・・一見自明なことに対する問い

戦後の復興政策として科学技術振興による経済発展を進めてきた日本は、1970年代前半から、ライフサイエンス、今でいうバイオテクノロジーによって経済をさらに発展させようとしました。その流れで80年代から脳死・臓器移植を進める路線も強くなったのですが、当時大学院生だった私は、「脳死」とは極めて政治的に作られた概念であって、脳死とされる人が死んでいるはずがないと思っていました。こうした考えのもとで、90年代以降、脳死批判の論文や本を書いてきましたが、現在では日本でも脳死を死と考える人が多いわけです。 しかし、省みるなら、臓器移植のために不可欠臓器を差し出す人は、常に脳死者です。安楽死・尊厳死の対象とされてきたのも、植物状態の人、末期癌患者、長期療養生活を送った高齢者といった人々です。いったいなぜ、健常者の臓器提供や安楽死・尊厳死はそもそも言われないのか? 批判者まで含めて自明のこととしてきた実はその点こそが、謎に満ちているのではないか? そういう発想から、『生権力の歴史??脳死・尊厳死・人間の尊厳をめぐって』という本を出しました。本日は、その本の中心部分をお話し、最後にその先を少々申し上げます。

しかし、省みるなら、臓器移植のために不可欠臓器を差し出す人は、常に脳死者です。安楽死・尊厳死の対象とされてきたのも、植物状態の人、末期癌患者、長期療養生活を送った高齢者といった人々です。いったいなぜ、健常者の臓器提供や安楽死・尊厳死はそもそも言われないのか? 批判者まで含めて自明のこととしてきた実はその点こそが、謎に満ちているのではないか? そういう発想から、『生権力の歴史??脳死・尊厳死・人間の尊厳をめぐって』という本を出しました。本日は、その本の中心部分をお話し、最後にその先を少々申し上げます。

具体的な話に入る前に、「この子は生きている」という2008年にテレビ愛知で放映された番組の冒頭部分をご覧いただきたいと思います。中村有里ちゃんという長期脳死者のお子さんを主人公としたドキュメンタリーです。

〔上映〕

有里ちゃんの母である中村暁美さんは、番組の中で、「有里は生きる姿を変えただけなんです」と語っていました。今日の話の最後の方で、この極めて重要な言葉を「人間の尊厳とは何か」という問題に結びつけて論じたいと思っていますので、ご記憶にとどめていらしてください。

Ⅰ 医療経済・効率主義・生資本主義

まず、なぜ脳死患者が死者とされるのか。その理由は二つあると思います。一つは経済的な問題。もう一つは「生権力」という生かす権力に関わる問題です。この経済と生権力とが相互に補完しあいながら進行したのが、近年の世界なのではないかと思っています。

そこで、経済的な問題からお話します。脳死患者の治療費の大半は国から出ています。経済状況が逼迫する中で、国家としては、ただ生きているだけ、どうせ長くはない命、という人々の医療費を少しでもカットしたいわけです。そういう意味で、脳死者が死者にされる理由は、医療費削減が一番大きいと見ています。改定臓器移植法の施行前になって、厚生労働省が「脳死を一律に人の死と決めたわけではない」ということを言い出したために曖昧な状態になっていますが、事実上は、「脳死は人の死」という見方が社会的に蔓延したように思われます。すると、次は尊厳死法案にあげられている末期状態の人達が、その次には植物状態の人々や長期療養を続けた高齢者が、事実上の死者にされていく。そうやって次々と医療費を削る太い流れがあると見ています。

さらには、そういう人々の身体を研究や産業に利用してお金を回転させることが、もう一つの大きな柱になっています。すでに1970年代半ばからアメリカで議論され、実質的には一部行われていることですが、医学部学生の解剖用教材、新薬投与の実験台、血液や抗体やホルモンの製造工場、代理母の代わりの出産機械など、「生きている死体」とされる脳死者は、いくらでも利用することができるのです。

人間の身体の利用は脳死者だけではなく、しかも広く戦略化されています。2002年の小泉純一郎首相の時に「バイオテクノロジー戦略会議」が創られ、2010年には毎年230兆円ものお金が人間や動植物の身体の産業利用によって世界的に動くと試算し、日本も25兆円にするという目標が立てられました。野本亀久雄氏(元・日本移植学会理事長、現・臓器移植ネットワーク理事長)が、その事態を次のように賞讃しています。

「『死後に自分の臓器を社会に提供します』ということを、もう一歩進めたら、それは有用な医薬品をつくるとか、医療用材料をつくるのにも『自分の組織や細胞を使っていい』という話に展開していくことになります。[…]脳死後の臓器提供を承諾された人は『自分の身体から離れたものはもはや自分のものではなく社会に帰属する』ことを認めてくれている。つまり合意されているわけで、いまはなばなしく離陸しようとしているバイオ産業も臓器移植が実現しないかぎりは無理だったのです。[…]バイオ産業については、通産省、農水省、科学技術庁、文部省、それに厚生省の五つの省庁の大臣が『二〇一〇年のバイオ産業を年間二十五兆円規模の基幹産業に育成する』という同意書を交わしています」(野本亀久雄『臓器移植??生命重視型の社会の実現のために』、175-176頁)。

臓器移植は一般には「愛の行為」とされています。けれども、全体の主眼は人間の身体の産業化であって、臓器移植はその突破口にほかならない。くしくも、野本理事長ご自身がそう述べているわけです。

歴史を振り返ると、私たちには人間の身体を利用してきた過去があります。その最大のものがナチス・ドイツで、570万人ものユダヤ人などを殺し、それを有効活用したのです。その映像をご覧頂きたいと思います。1955年にアラン・レネ監督のクルーが、ユダヤ人の絶滅収容所アウシュビッツで撮影した「夜と霧」の一部分です。

〔上映〕

ナチスはユダヤ人達をただ殺しただけではなく、その髪の毛から絨毯や毛布を作って売り、死体を焼いてできた灰を肥料とし、死体の絞りカスを石鹸にした。皮膚を剥がして芸術作品に仕立てた。これを見ておぞましいと思わない人はいないと思います。

ところが、ナチスをおぞましいと思う私たちが、現在の脳死者や様々な人間の身体の活用については「誰かの命が救われる」と美談にする。感覚がねじれているのです。ナチスは徹底的な経済主義であそこまでいった。今の私たちも、経済主義を貫徹しようとしている。現在、このような人間の身体の産業・経済活用のおぞましさを隠蔽し、合理化するものがあります。それが「生権力」という新しい権力の形態なのです。

Ⅱ 「生権力(bio-pouvoir)」とその核心

生権力とは、ミシェル・フーコーという思想家が1976年に『性の歴史』という本の第1巻で語った概念です。フーコーは、従来は権力といえば人を殺す「死権力」だったのが、近代になって人々を生かす「生権力」に重きを変えたと言いました。この新たな権力は、人間が家畜を飼いならすように、まず人間を生かして、体制の思うような形に育成・管理していく権力のことです。その中には二形態あります。一つは人間個々人に対するもので、病院や刑務所や学校による訓育です。もう一つは集団に向けられたもので、出生率や死亡率や公衆衛生を通じての管理です。個人レベルと集団レベルの二重管理で都合のよい人間をつくり、管理されていることが分からない状態で全体をつかまえておく。これがフーコーのいう生権力です。

こうしたフーコーの生権力論を、イタリアのジョルジョ・アガンベンという思想家が批判的に乗り越えようとしました。フーコーは生権力を近代以降に特殊な新しい権力と見なしたが、アガンベンは、死なせる権力と生かす権力とは、そもそも体制的な権力の裏表として古代からずっと存在した、と捉えました。

我々は普通、人を殺すと罰せられます。しかし、アガンベンによれば、殺しても罪にならない「ホモ・サケル」と総称される人々を産出することこそが権力の中心だというのです。例えば、奴隷、宗教的な異端者、魔女と呼ばれた精神障害者、などを考えてみればよいでしょう。その人たちを殺しても罪にはなりませんでした。そして、先ほどご覧になったように、ナチスにとってのユダヤ人がまさにホモ・サケルなのです。このように権力は一方ではずっと死権力をもっていた。

ただし、他方では、権力は他の人々は市民として保護してきました。しかし、次の点が重要です。古代ヨーロッパでは、父親に逆らった子供は父親に殺されることが認められていました。その関係を拡大したのが古代の市民社会で、人々は殺されることも認めてはじめて市民社会の仲間入りができる。このように古代から死権力と生権力は一体化していた、とアガンベンは考えた。そうすると、権力が生権力と死権力を同時にもっている以上、その権力から生きる権利を獲得することは、死権力の中に囲いこまれてしまうことになる。アガンベンからすると、それは現代の民主主義社会も全く同じで、その意味でアガンベンの照準は現代に合わさっているのです。

脳死問題と絡めて「ホモ・サケル」について、もう少し述べておきましょう。他ならぬアガンベン自身が、現代のホモ・サケルとして脳死者をあげました。アガンベンからすると、ナチスは、生きていることが分かっていて知的障害者や精神障害者を安楽死させたのに対して、現在は、生きている脳死者をまず法律によって死んだことにしている。それはナチスを越えている、とアガンベンは見ているのです。

アガンベンはこうも考えました。権力は、「脳死者と健常者」との線引きをした。しかし、その境界線はそれで固定されるのではなく、体制によっていくらでも自由に変えられるものである、と。私の先程の話と繋げると、日本はまず改定臓器移植法で脳死者を実質上の死者にすることにほぼ成功した。次は、尊厳死法で末期状態の人を死者にする。それが3年後の見直しになったときには、たとえば植物状態や長期療養生活を送った高齢者などへと、どんどん拡大することができる。アガンベンは的確にもこういうことを言っているわけです。

しかしながら、私からすると、フーコーもアガンベンも生権力の核心中の核心を捉えられていない。「生きるに値する人間」と「生きるに値しない人間」とを分けることが生権力の核心であるならば、ではなぜ、特殊ユダヤ人が、脳死者が、植物状態の人々が生きるに値しない人々になるのか。なぜユダヤ人とドイツ人の間で、脳死者と健常者との間で線引きがなされるのか。フーコーもアガンベンもこの肝腎な点を検討していない。それが最大の問題だと思っています。結論から言うと、そうした区分の「装置」になるものがあって、それは誰しも疑ってこなかった「人間の尊厳」という考え方だと思っています。そこで、人間の尊厳」について考えていきます。

Ⅲ 生権力の核心中の核心=「人間の尊厳(dignitās=dignity)」概念

「人間の尊厳」は西洋に伝統的な考え方です。まず古代ローマ時代には、「人間の尊厳」は高貴な身分の人だけにあるとされ、「人間の尊厳」はいわば高貴な身分にあることの言い換えでした。中世に入って、約1000年間も続くキリスト教の絶対的な時代になると、人間だけは他の動植物と違って、神様自身とそっくりに創られたため、尊厳があると考えられるようになりました。しかし、ルネサンスの時代になると、また大きく変わります。その最大中心人物が、ピコ・デッラ・ミランドラという15世紀後半に活躍したイタリアの思想家です。500年も前のピコの考え方が、現代の私たちにまで貫通していると私は思うのです。

ピコによれば、もちろん神が万物を創造したわけですが、神は自分の偉業を讃えてくれる者を欲した。そこで神が最後に創ったのが人間でした。けれども、天使、天体、動物、植物など、神が先に創ったものたちで、存在の階段は埋め尽くされ、人間の入れる余地がなかった。また、すべての性格もすでに割りふられてしまっていた。そんなわけで、神が人間に与えたものが理性に基づく「自由意志」でした。人間は自由意志と不断の努力によって、存在の階段の最高位の天使にもなれるし、堕落して動植物になり下がることもできる。そうした千変万化しうるカメレオンが人間の中に住み着いていることが人間の卓越性で、その卓越した人間が自由意志と努力によって最高の位置に昇りついたときに、「人間の尊厳」が生まれるというのです。

以上のうえで、私からすると、ピコの議論には、重要な三つの大前提があります。第一は、様々な存在者には序列があること。第二は、人間を動植物と比較して優れたものと見なしており、その根拠を人間だけが精神(理性)をもっていることに求めたこと。そして第三は、人間を構成している精神と身体に関して、身体は下卑たもので精神が上のものであると捉えていることです。実は、「人間の尊厳」をめぐるこうした前提にこそ、大きな問題があるのです。端的に言えば、人間から精神(理性)が失われると、おのずと尊厳もなくなり、その人は動物と一緒で尊厳のない存在になってしまうということです。

ピコのこのような思想を安楽死の正当性にまで結びつけたのが、二〇世紀前半のドイツのビンディング(法学者)とホッヘ(精神医学者)です。彼らは1920年に『生きるに値しない命を終わらせる行為の解禁』という共著を著し????その約20年後にヒトラーはこれを教則本にして大量安楽死を実行したといわれていますが????、「どういう人なら安楽死させてよいか」、「なぜ安楽死させてよいのか」を論じました。具体的には、安楽死の対象者は知的障害者と精神障害者なのですが、彼ら/彼女らには精神(理性)がないとまず見なす。とりわけ、自分が自分であることを認識する「自己意識」や、「生きようとする意志」がない。ビンディングとホッヘからすると、自己意識と生きようとする意志があることこそが「人間の尊厳」なのですが、そうである以上、それらを失った知的障害者や精神障害者は動植物と同列になり、「人間の尊厳」がないことになる。だから、安楽死させてもよいとしたのです。その際、もう一つ重要なことがあります。彼らが国家全体を一つの生きもの、つまり「国家有機体」と把握したことです。最も守るべきものは国家有機体であり、そのためには、それを蝕んでいる尊厳なき障害者を排除することが必要である、と考えたのです。

この考え方を実行に移したのがナチスです。ナチスは大きく見て二種類の人々を殺害しました。精神障害者と知的障害者、そしてユダヤ人です。その際、また持ち出されたのが「有機体」という把握です。ビンディングとホッヘは最高の有機体を「国家有機体」としましたが、ヒトラーの場合は人種・民族でした。歴史上最高の人種をアーリア人種だとして、その末裔たるドイツ民族を最高の民族だとしました。そして、いわば「人種民族有機体」を尊厳ある至極の存在と捉えて、この全体的な有機体を守ってさらに高めるために、足枷となる尊厳なき者を切除したのです。それが理性や知性なき精神障害者・知的障害者とユダヤ人なのです。しかし、ユダヤ人のなかにはもちろん健常者もいるわけで、そのためヒトラーはユダヤ人全体を、バイ菌、ウジ、ダニ等々の“下等”生物にたとえました。通常、この比喩は単なる差別と見なされていますが、しかし私からすると、精神がない生きもの、すなわち尊厳のない生きものの象徴として、そのようにたとえたのです。生権力的に見ると、人種民族といった全体を管理・訓育して、極上の状態へと仕立て上げることが至上目的であり、悪くなった部分を取り除くのは当然とされるのです。

この考え方は、キリスト教神学の最高の研究者トマス・アクィナスにさかのぼります。13世紀の人です。トマスは手足の切断についてこう述べました。神が創った身体を完全なままにしておくのは人間の義務だが、1本の手足が壊死を起こせば、いずれ全体を侵してしまう。だから、全体を守るためには壊死した部分を切り取ることは許される。この考え方を国家や人種に拡大したのが、ビンディング、ホッヘ、そしてヒトラーなのです。ヒトラーにとって、人種民族有機体の内側に巣食うものが精神障害者や知的障害者で、外側から寄生するのがユダヤ人であり、ヒトラーはそれを壊死した部分として切除したのです。従来、障害者の大量安楽死とユダヤ人の大量殺戮は別のものと見なされてきましたが、「全体を守るため」という点では同根だと私は捉えています。

戦後世界では、戦中に「人間の尊厳」が蹂躙されたという反省のもと、新憲法や国際連合憲章がつくられ、世界人権宣言も公表されました。しかし、そのほとんど全てが理性と尊厳とを掲げているのです。昨今の日本では、例えば日本移植学会理事の相川厚氏が、著書『日本の臓器移植????現役移植医のジハード』で、「人間というのは人生の最期まで尊厳があるべきです」(329頁)と語っている。そして、“人間の尊厳を失いかけた”脳死者からの臓器摘出を牽引してきた氏にとって、「人間の尊厳」を損なっている状態とは、意識すなわち精神がない状態です。脳死者が意識・精神のない状態で生きながらえることは尊厳がない、だから臓器提供者にすべきだ。こういう主張になっているのです。

以上のように、ピコに始まった「人間の尊厳」の把握の仕方は、ナチスをはさんで、数百年間も続いて今に至っています。しかも、ナチスは障害者やユダヤ人が生きていることを承知していたからこそ、その殺害を秘密裏に行いましたが、現在は生きている脳死者を法律によって公然と死者とする傾向にある。法律によって「ホモ・サケル」にしているのです。その意味では、直感とは裏腹に、アガンベンも言うように、現在はナチスを越えた時代になっているのではないか。たしかに、ナチスと現代では異なる点もあります。ナチスでは一部の人々が強制的に死の淵へと廃棄されたのに対して、現在では多くの場合、自己決定権に基づいているという点です。しかし、自己決定権の実体は、自分で自分を死の淵に廃棄するにほかならならないででしょう。そして何よりも考えるべきことは、ナチスでも現在でも、死の中に廃棄する者としない者とを、つまり「生きるに値しない者」と「生きるに値する者」とを選別している基準が、まさに「人間の尊厳」の有無だということです。

Ⅳ 対置する「人間の尊厳」

では、「人間の尊厳」をどのように考え直したらよいのでしょうか。私たちには「人間の尊厳」なるものを体感するときがあります。自分にとってかけがえのない者が変わり果てた姿になってしまったのを目の当たりにしたときです。そして、その人の名を呼ばされてしまう瞬間に、亡くなった人と残された者とのあいだに「人間の尊厳」というものが成立しているのではないかと思うのです。尊厳とは、一人一人の人間の中にもともと備わっているものではなく、人々の関係の中に成立するものではないか。そう私には思えるのです。

ここで冒頭のあの言葉を思い出して下さい。「娘は、生きる姿を変えただけなんです」という中村暁美さんの言葉です。それは、愛娘がどんな状態になっても、それでもただそこにいることを自然に受けとめて、発露した言葉ではないか。そこに、ひたすらただ生きている有里がいる。それを眼差すお母さんが「生きる姿を変えただけ」と感じたまさにその瞬間に、二人のあいだで尊厳が立ち上がってくる。こんなふうに私は思うわけです。暁美さんは、有里ちゃんが亡くなった後に『長期脳死????娘、有里と生きた一年九ヶ月』を出版しました。その中に非常に不思議な一文があります。私にとっては最も重要だと思えるものです。

「霊安室には、病棟の先生方、看護師さん、保育士さんが交代でお別れに来てくれました。お休みの看護師さんもわざわざ駆けつけてくれました。みんなが有里に手を合わせて、『ありがとう!』と言ってくれます。お世話になったのは有里だから、『ありがとう』はこちらの言葉なのに、本当に多くの方が、たくさんの『ありがとう』を言ってくれました」。

この「ありがとう」という言葉は、人々の心の底から湧き出たものでしょう。有里ちゃんのお兄さんも、「有里、ぼくの妹になってくれてありがとう」と書いています。考えるべきは、この「ありがとう」が何かということです。どんな状態になっても、最後の最後までありったけの命を発散させたことに対する感動、それによって自分が支えられてきたことに対する感謝、そうした思いが「ありがとう」という一見単純な言葉となってスッと出てきた。そのときに、有里ちゃんと「ありがとう」と言った人々のあいだに、「人間の尊厳」なるものが立ち現れていると思うのです。

歴代の思想家や哲学者は、ただ生きているだけのものに理性が加わったことを「人間の尊厳」と捉えてきました。しかしながら、「ただ生きているだけ」、「ただそこにいるだけ」、このことが一番重要ではないか、と私は思うのです。とすると、はたして問題は、「生きているだけ」という時の「いる」とは何かということです。 今から申し上げることは、ハイデガーとハイデガーを解釈したある文学者が書いたことを元に、私なりに考え直してみたことです。私たちは、私が「いる」とか、○○さんが「いる」と言います。けれども、本が「ある」とは言っても、本が「いる」とは言わない。そのときに私たちは、「いる」と呼ぶものと「ある」と呼ぶものの違いを何となく感じているわけです。それは、「心」があるかどうかの違いになっているように感じられるけれども、実はそうではない。桜の木が「いる」とは言わずに、桜の木が「ある」と言う。しかし、桜の花が咲いて「いる」とは言う。とすると、何かの存在者が姿を現していて、その姿を受け止めて自分に溶け込んでいるときに、それを「いる」と、多分私たちは表現するのです。

今から申し上げることは、ハイデガーとハイデガーを解釈したある文学者が書いたことを元に、私なりに考え直してみたことです。私たちは、私が「いる」とか、○○さんが「いる」と言います。けれども、本が「ある」とは言っても、本が「いる」とは言わない。そのときに私たちは、「いる」と呼ぶものと「ある」と呼ぶものの違いを何となく感じているわけです。それは、「心」があるかどうかの違いになっているように感じられるけれども、実はそうではない。桜の木が「いる」とは言わずに、桜の木が「ある」と言う。しかし、桜の花が咲いて「いる」とは言う。とすると、何かの存在者が姿を現していて、その姿を受け止めて自分に溶け込んでいるときに、それを「いる」と、多分私たちは表現するのです。

ところが、「いる」ということは、ある前提を抱え込んでいると思うのです。「いる」には、今ここに確かにいるけれども、「いつかはいなくなる」ということが入り込んでいる。この点について中村暁美さんと話したことはありませんが、有里が「いる」と言ったとき、「いなくなる」という覚悟があったはずなんです。

ハイデガーは、「人間はやがて自分が死ぬ存在だということを覚悟して引き受けることができる。ここに『人間の尊厳』がある」と考えました。けれども、ハイデガーの議論は「私」に関してでしかなく、人々の関係性が置き去りにされている。そこで「他者」という視点を入れて考え直しててみると、今「いる」と言うときに、その他者が「いなくなる」ことが入り込んでいる。そのような意味で、そこにただ「いる」人と、そう見えてしまっている私との「あいだ」に現れてくるものが、「人間の尊厳」だと思うわけです。つまりは、歴代の思想家達が否定してきた「ただ生きているだけ」こそが、「人間の尊厳」を考える上で一番重要なことだと思っています。

今私が申し上げたことは、本当はほとんどの人が日常的に感じていることのはずです。私たちはその感じ方を大切に生きていけばいいし、それを様々な形で奪ってしまう制度や法律や自己決定権という考え方に対して、どう批判的にくみしていくか、これが現時点で考えるべきことだと思うのです。

質疑

質問)知的障害と精神障害という概念は、知的障害からボーダーラインへ、または精神薄弱から発達障害という名称へと拡大して精神障害という1つのカテゴリーに組み込まれてきている。知性や理性が欠落していることを知的障害と精神障害という二つの言葉で表すことに問題はないのか。

小松:私が知的障害者や精神障害者という言葉を使ったことの問い直しは必要だと思います。ただし、それに該当する言葉をホッヘやナチスが使っています。本日はその意味で使いました。精神障害として一括されたものが分けられていくという今のお話を、生権力が境界線を恣意的に動かすことができる一環と思いながら伺いました。

質問)知的障害者が理性の欠如の象徴とされることと、ユダヤ人が虐殺された話は繋がっているのか。

小松:今まで両者は別個の話と言われてきましたが、実はそうではないだろうというのが私の見方です。ヒトラーはユダヤ人を知性・理性のない下等動物にたとえ、さらにユダヤ人の知性は真の知性ではないと強調しました。その点で、知的障害者・精神障害者とユダヤ人それぞれを排除した論理は一緒でしょう。しかも、あくまで全体を守ることを大目的として一部分を排除するために線引きする、という点でも同様だと思います。

質問)①尊厳を人間に限定すること自体が間違いではないか。生命そのものの尊厳から出発して「人間の尊厳」と対置させて考え直していく視点が必要なのではないか。②社会から排除される部分に真っ先に向かったのがキリスト教の出発点なのではないか。中世以降はお話の通りだが、もう少し広く考えると修正が必要ではないか。③尊厳が関係において立ちあがることは分かる。だが、死が起こったことによって、かえって尊厳が立ちあがってくるのではないか。私には生きて死んでいくその大きな流れの中に尊厳が感じられる。

質問)①尊厳を人間に限定すること自体が間違いではないか。生命そのものの尊厳から出発して「人間の尊厳」と対置させて考え直していく視点が必要なのではないか。②社会から排除される部分に真っ先に向かったのがキリスト教の出発点なのではないか。中世以降はお話の通りだが、もう少し広く考えると修正が必要ではないか。③尊厳が関係において立ちあがることは分かる。だが、死が起こったことによって、かえって尊厳が立ちあがってくるのではないか。私には生きて死んでいくその大きな流れの中に尊厳が感じられる。

小松:①この問題については、私もずっと考えています。私は年齢とともに蚊やゴキブリを殺すこともできなくなってきています。意外なことに、同じことを書いていたのが中曽根康弘氏なんです。氏がG7で蚊を殺さずに逃がすと話したら、サッチャーは逃がした蚊は隣の家に刺しに行くと言った。その辺が西洋人と日本人は違うと書いています。人間が他の動植物を食うことと全ての動植物の尊厳とをどう考えたらいいか、そこで私も詰まっています。②ナザレのイエスがなしたことは、よく考える必要があると思います。それと実際に出来上がったキリスト教とは違っているし、ルネッサンス期以降のキリスト教は特に違っている。今日は、あくまでもルネサンス期以降のピコの理論を中心に批判しました。③私も、死を最大の契機として尊厳が立ち現れると思います。

質問)脳死の状態は生きていると思う。回復する人もいるのに「死」にしてしまうのは臓器を求める人がいるから。価値あるいのちの為に価値なきいのちを殺してしまえというのは殺人だと思う。

小松:おっしゃる通り、なぜ脳死を死とする考えが出てきたのかというと、臓器移植が登場したからです。考えるべきことは、技術の開発によって「助かりたい」「自分の肉親を助けたい」という人が出てくることです。そういう気持ちを起こさせてしまう技術や体制全体が、私は許せないのです。

質問)①キリスト教の場合、聖書を問題にしなければならないと思う。十戒の倫理規定の最初に出てくるのは、殺すなということである。このことをどう思うか。②日本で尊厳という言葉を使い始めたのは福沢諭吉だと思うが、その流れをどう考えるか。

小松:①十戒からは離れますけれども、私は「殺すな」を原点にすべきだと思います。②福沢諭吉がそうだというのは知りませんでした。「やっぱり」、と思いながら伺いました。

質問)脳死のお母さんとお子さん達の関係の中に尊厳があるとなると、関係を持つことができない人間の尊厳はどう見いだせるのだろうか。

小松:中途半端な答えだと思いますけれども、それを制度的に何とかしなくてはいけないと思っています。そういう私の考え方に対して、たとえば哲学者の小泉義之氏から「福祉制度と医療への幻想を沸き上がらせるものにしかなっていない」という批判を受けました。ただ、私はそれでも、国家がどこにお金を注ぐかが重要だと、暫定的には思っています。

質問)①「ユダヤ菌」とは蛆や虱などの病原菌と同じだといっているのか?②ヒトラーは真の賢さとは何だと言っていたのか。

小松:①ヒトラーは、伝染病などに病原体があるのと同様に、社会の病気にも病原体があると考え、それを「ユダヤ菌」と呼びました。蛆や虱はユダヤ人に対する蔑視の言葉で、私からすると、ユダヤ人には知性ひいては「人間の尊厳」がないことのたとえです。②ヒトラーにとっての真の知性とは、文化・芸術です。その最高峰に建築術を、そして最底辺に演劇をおきました。ユダヤ人は建築術に劣っていて、しかも彼らが得意とする演劇には知性のかけらもないと言っています。

質問)①ある障害児が髄膜炎になり、医師から「どうしますか?」、つまり「殺しますか?」と聞かれた時、ある母親は「生かして下さい」と言い、別の母親は「殺して下さい」と言った。その違いは何か。②社会制度としての手当があると、社会から応援してもらっていると感じた。手当が減らされると、実は迷惑だったといわれているように思ってしまう。

小松:①殺して下さいと言ったお母さんを存じ上げないので分かりませんが、一般的に考えられるのは、その人がどう育ってきたかが関係するということです。②社会的な助成制度はここ20年に渡って減らされてきており、充実させる方向に行くべきです。ただし、制度とは関係なく関係の中でやっていくのが、本来は重要であると思います。

質問)①ある障害者の親が自分の子どもを懸命に介護し、老いた舅については早く死んでほしいと素朴に言う。この違いについてどう考えるのか。②今日は優生思想をいう言葉が一度も使われなかったが、理由があるのか。

小松:①あくまでも直感的なものですが、息子に対する必死な思いがねじれて舅に対する言葉になっているように思いました。②優生思想という言葉を出さなかったのは、たまたまだと思います。今日は優生思想と言われるものが何かということを話してきたつもりです。広い意味での優生政策があって、その中の一部が安楽死政策であるというのが私の見方です。優生政策とは、全体を守るために一部を切り捨てるということです。

質問)著書には記述されてはいなかったが、出生前診断についても染色体異常によって理性や精神の弱体化という線が引かれ、染色体異常の胚が廃棄されると理解できるのではないか。

小松:図式としてはそのとおりだと思います。

母がALSに罹患して、呼吸器をつけると長く生きられるが、呼吸器をつけないとその場で亡くなるわけです。大体2年くらいで呼吸器麻痺が来て、呼吸器をつけるか否かの選択を迫られます。呼吸器を選ぶ人は少ないのですが、日本では約3割の人が呼吸器をつけています。イギリスは1%以下、アメリカはお金持ちがつけている例がありますが、欧米では基本的には呼吸器をつけないという合意があります。呼吸器をつけても病気は進行し最終的には眼球運動も止まり、見た感じは植物状態に近いTLS(totally locked in)に陥り、外とのコミュニケーションを絶たれてしまいます。

母がALSに罹患して、呼吸器をつけると長く生きられるが、呼吸器をつけないとその場で亡くなるわけです。大体2年くらいで呼吸器麻痺が来て、呼吸器をつけるか否かの選択を迫られます。呼吸器を選ぶ人は少ないのですが、日本では約3割の人が呼吸器をつけています。イギリスは1%以下、アメリカはお金持ちがつけている例がありますが、欧米では基本的には呼吸器をつけないという合意があります。呼吸器をつけても病気は進行し最終的には眼球運動も止まり、見た感じは植物状態に近いTLS(totally locked in)に陥り、外とのコミュニケーションを絶たれてしまいます。 終末期医療のあり方に関する懇談会で

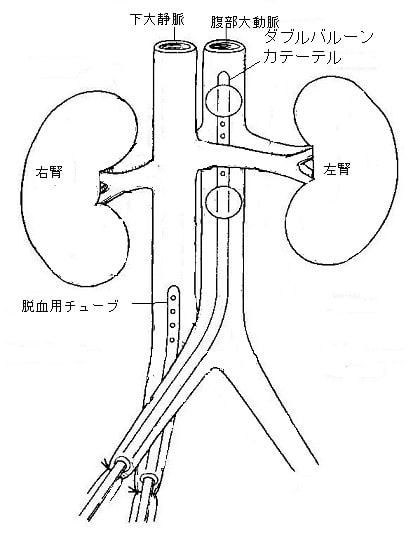

終末期医療のあり方に関する懇談会で 1993年8月20日、柳田邦夫さんの息子、洋二郎さんが心停止した後に腎臓を摘出されました。東京医科大学の当時の移植チームの発表論文からすると、これは動脈の中にダブルバルーン・カテーテルを挿入して、それを膨らませることによって急性動脈閉塞で心停止させたと推測されます。柳田邦男著、犠牲(サクリファイス)によると、移植コーディネーターは「血圧が50を切っても、いつまでも心停止しないときは腎機能に異常をきたす可能性があるので、その時は心停止前に冷却した腎保存液の注入を開始したい。それによって心停止が数分から10分程度はやまる可能性がある」と説明してます。

1993年8月20日、柳田邦夫さんの息子、洋二郎さんが心停止した後に腎臓を摘出されました。東京医科大学の当時の移植チームの発表論文からすると、これは動脈の中にダブルバルーン・カテーテルを挿入して、それを膨らませることによって急性動脈閉塞で心停止させたと推測されます。柳田邦男著、犠牲(サクリファイス)によると、移植コーディネーターは「血圧が50を切っても、いつまでも心停止しないときは腎機能に異常をきたす可能性があるので、その時は心停止前に冷却した腎保存液の注入を開始したい。それによって心停止が数分から10分程度はやまる可能性がある」と説明してます。 また、3名は、人工呼吸器をはずされることなく筋弛緩剤を投与されて死亡しています。こうした薬物の投与について、医師の88%は、患者の苦痛の軽減だと、36%は死を早めるためと回答したそうです(JAMA,267(7),949‐953,1992)。

また、3名は、人工呼吸器をはずされることなく筋弛緩剤を投与されて死亡しています。こうした薬物の投与について、医師の88%は、患者の苦痛の軽減だと、36%は死を早めるためと回答したそうです(JAMA,267(7),949‐953,1992)。 右中のグラフは酸素飽和度の推移です。3例が途中で上昇しています。ということは、人工呼吸器を外されたけれども、苦しくて息をして、息をしたから酸素飽和度が上がった、苦しんで死んだと思われます。なかでも、ドナーとされた1例は、一旦90%くらいで外されたあとに10%ぐらいまで上がっている。その後は低下する一方で、苦しくって呼吸したけれども力尽きて死んだ様子を示すと思われます。

右中のグラフは酸素飽和度の推移です。3例が途中で上昇しています。ということは、人工呼吸器を外されたけれども、苦しくて息をして、息をしたから酸素飽和度が上がった、苦しんで死んだと思われます。なかでも、ドナーとされた1例は、一旦90%くらいで外されたあとに10%ぐらいまで上がっている。その後は低下する一方で、苦しくって呼吸したけれども力尽きて死んだ様子を示すと思われます。 中には、社会復帰した方も報告されています。米国ウェストヴァージニア州のヴェルマ・トーマスさん、59才の女性ですけれど、心停止ドナー候補者だったんですが、人工呼吸器外されてから10分後に意識が回復したそうです。医師によると、心停止が3回あり、脳波も17時間に渡り測定不能で神経学的機能停止状態だったそうです(2008年5月24日のABCニュース)。

中には、社会復帰した方も報告されています。米国ウェストヴァージニア州のヴェルマ・トーマスさん、59才の女性ですけれど、心停止ドナー候補者だったんですが、人工呼吸器外されてから10分後に意識が回復したそうです。医師によると、心停止が3回あり、脳波も17時間に渡り測定不能で神経学的機能停止状態だったそうです(2008年5月24日のABCニュース)。 ■今は、臓器移植とか尊厳死が、世の中の当たり前の流れだということになっています。この流れを逆転するべきと思います。川口さんのお話に出てきました日本、台湾、韓国などを含む東アジア圏では、欧米の合理主義とは違う、人を大切にするという考えがある。これが本来正しいことだという意味で、逆転したほうがいいと思うんです。 また、資料の中に、〔尊厳死〕法案の第二案がございますけれどもありますが、これは全くのごまかしですね。たとえば、第五条の「定義」では、「延命措置」をこう書いてあります。「終末期にある患者の傷病の治癒又は疼痛の緩和ではなく、単に当該患者の生存期間の延長を目的とする医療上の措置」と。医療で一番大切なのは命ですが、〔この文章によれば〕「単に」命を延ばすだけなんです。で、緩和だったらいいと。こんないいかげんな医療はないです。終末期の定義につきましても、「回復の可能性がなく、かつ、死期が間近であると判定された状態」とあります。これは、終末期が近いから特別な医療はいらないじゃないかということです。本当に私からみたらいかさまだと思います。

■今は、臓器移植とか尊厳死が、世の中の当たり前の流れだということになっています。この流れを逆転するべきと思います。川口さんのお話に出てきました日本、台湾、韓国などを含む東アジア圏では、欧米の合理主義とは違う、人を大切にするという考えがある。これが本来正しいことだという意味で、逆転したほうがいいと思うんです。 また、資料の中に、〔尊厳死〕法案の第二案がございますけれどもありますが、これは全くのごまかしですね。たとえば、第五条の「定義」では、「延命措置」をこう書いてあります。「終末期にある患者の傷病の治癒又は疼痛の緩和ではなく、単に当該患者の生存期間の延長を目的とする医療上の措置」と。医療で一番大切なのは命ですが、〔この文章によれば〕「単に」命を延ばすだけなんです。で、緩和だったらいいと。こんないいかげんな医療はないです。終末期の定義につきましても、「回復の可能性がなく、かつ、死期が間近であると判定された状態」とあります。これは、終末期が近いから特別な医療はいらないじゃないかということです。本当に私からみたらいかさまだと思います。 病気のスクリーニングをしていないため汚染された医療製品が出回って、多くの医療訴訟が起きていた。この世界規模のスキャンダルが日本ではなぜ報道されないのか不思議でした。パキスタンの大地震では臓器泥棒が4人逮捕され、クーラーボックスに15の人体臓器が入っていたし、アジアの国々では貧しい人々が生活の為に臓器を売っていた。基本的な医療も受けられず亡くなる人が相次ぐ国々で医療ツーリズムが国策とされ、外国の金持ちに贅沢な医療が提供されている。世界の現実に愕然としました。

病気のスクリーニングをしていないため汚染された医療製品が出回って、多くの医療訴訟が起きていた。この世界規模のスキャンダルが日本ではなぜ報道されないのか不思議でした。パキスタンの大地震では臓器泥棒が4人逮捕され、クーラーボックスに15の人体臓器が入っていたし、アジアの国々では貧しい人々が生活の為に臓器を売っていた。基本的な医療も受けられず亡くなる人が相次ぐ国々で医療ツーリズムが国策とされ、外国の金持ちに贅沢な医療が提供されている。世界の現実に愕然としました。 もう一つは「診断は誤る」ということ。“植物状態”や“脳死”からの回復事例があれこれ報道されています。臓器摘出の前に脳死でないことが判明し、回復後に脳死宣告を聞いていたという衝撃的告白があったザック・ダンラップさん(米07年)のケースや、臓器摘出の手術台に移す際にドナーが咳こんだ “可逆的脳死”事例もあります。最近の事例ではスティーブン・ソープさん(英08年)。事故2日後に複数の医師が重鎮静のまま“脳死”を診断したが、家族に依頼された脳外科医が意識を確認し、その後ほぼ完全回復しています。もっとお粗末なのがエミリー・ゴッシオさん(米11年)のケース。もともと耳が聞こえないエミリーさんは事故で目も見えなくなった。呼びかけに反応しないし瞳孔も反応しないからリハビリ対象外と診断された。でも婚約者が“I love you”と掌に書いたら“Ilove you,too”と答えて意識があると分かった。メディアはこういう事例を「奇跡の回復」と報じますが、単にアセスメントが杜撰だっただけではないでしょうか。

もう一つは「診断は誤る」ということ。“植物状態”や“脳死”からの回復事例があれこれ報道されています。臓器摘出の前に脳死でないことが判明し、回復後に脳死宣告を聞いていたという衝撃的告白があったザック・ダンラップさん(米07年)のケースや、臓器摘出の手術台に移す際にドナーが咳こんだ “可逆的脳死”事例もあります。最近の事例ではスティーブン・ソープさん(英08年)。事故2日後に複数の医師が重鎮静のまま“脳死”を診断したが、家族に依頼された脳外科医が意識を確認し、その後ほぼ完全回復しています。もっとお粗末なのがエミリー・ゴッシオさん(米11年)のケース。もともと耳が聞こえないエミリーさんは事故で目も見えなくなった。呼びかけに反応しないし瞳孔も反応しないからリハビリ対象外と診断された。でも婚約者が“I love you”と掌に書いたら“Ilove you,too”と答えて意識があると分かった。メディアはこういう事例を「奇跡の回復」と報じますが、単にアセスメントが杜撰だっただけではないでしょうか。  今の科学とテクノロジーが追い求める「フローフシ」が、かつてのゼネコンの「カイハツ」に当たるのではないかと私は思っているのですが、科学とテクノロジーで「フローフシ」の夢が描かれることがマーケットを創出し、弱者を食い物にして金持ちだけが潤っていくカラクリと何層にも絡み合い、そこで生き残るために国家が自国民を見殺しにするしかないような、とても酷薄な経済の状況が出来てしまっている。その中で、いのちの切り捨てが医療現場に迫られている。そういう世界像みたいなものを描いています。〔・・・〕また、先ほどの方が言われた「医者が脳死と言ったから死だ」という受け止めについてですが、私は重症障害のある子どもの親となって25年医療とつきあってきますと、風邪と腹痛くらいでしか医療と付き合ったことのない人と話をすると、絶望的なギャップに悶絶してしまう。医療に対して経験値の低い人が、無垢に信じている。そこをどうやって越えたらいいのか。その悶絶をいかに越えていくかだと、改めて感じました。

今の科学とテクノロジーが追い求める「フローフシ」が、かつてのゼネコンの「カイハツ」に当たるのではないかと私は思っているのですが、科学とテクノロジーで「フローフシ」の夢が描かれることがマーケットを創出し、弱者を食い物にして金持ちだけが潤っていくカラクリと何層にも絡み合い、そこで生き残るために国家が自国民を見殺しにするしかないような、とても酷薄な経済の状況が出来てしまっている。その中で、いのちの切り捨てが医療現場に迫られている。そういう世界像みたいなものを描いています。〔・・・〕また、先ほどの方が言われた「医者が脳死と言ったから死だ」という受け止めについてですが、私は重症障害のある子どもの親となって25年医療とつきあってきますと、風邪と腹痛くらいでしか医療と付き合ったことのない人と話をすると、絶望的なギャップに悶絶してしまう。医療に対して経験値の低い人が、無垢に信じている。そこをどうやって越えたらいいのか。その悶絶をいかに越えていくかだと、改めて感じました。