都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

まずは、世界の中のトマトの歴史を年表で見てみましょう。

|

西暦8世紀 |

南米のアンデス地方でインカ人、アステカ人が栽培開始 |

|

西暦16世紀 |

南米に到達したスペイン人がトマトをヨーロッパに持ち帰る |

|

西暦18世紀 |

イタリアにてトマトが食用として一般化する ポルトガル、スペインに広がる |

|

西暦19世紀 |

欧米にて野菜として広く使われるようになる |

■トマトの歴史

トマトは、南米アンデス山脈の高原で生まれてからメキシコなど中米に伝わり、アステカ文明やマヤ文明が栄えた時代に品種改良されたと考えられています。

植物学者たちの調査で、アンデス高原には8~9種類の野生種トマトが自生していることがわかりました。いずれも現在のミニトマトに近い形で、たくさんの小さな実をつけたチェリータイプトマトです。

|

アステカ(Azteca、古典ナワトル語: Aztēcah)は、1428年頃から1521年までの約95年間北米のメキシコ中央部に栄えたメソアメリカ文明の国家。 |

|

マヤ文明は紀元前300年ほどから16世紀頃まで栄えた古代文明の1つで、現在のメキシコ・グアテマラ・ホンジュラスで発展しました。 |

インカ帝国が滅亡しスペイン人の侵略を境に、1519年にメキシコからヨーロッパに持ち帰られた種が始まりとされています。

しかし、16世紀のヨーロッパでは「poison apple(毒リンゴ)」と呼ばれ、有毒の植物とされていたことはあまり知られていません。

当時の貴族達が好んで使っていたピューター食器には鉛が多く含まれていました。この器を使ってトマトを食べたため、酸性のトマトにより鉛が溶け出し鉛中毒となる人が多かったと言われています。

現在では体に良いとされているトマトで鉛中毒の原因がわかった後も、猛毒の植物であるベラドンナとトマトの苗が似ていたことから毒があると信じる人が多かったそうで、主に観賞用でした。

次第に食べられるようになった後も、最初は赤い色と青臭い味から、一般の食用として中々受け入れられず、トマトを食べる習慣が根付いたのは19世紀に入ってからといわれています。

19世紀イタリア、ナポリでトマトソースが誕生し、それ以降、品種改良を進めながら世界中で栽培されています。

■日本では

一方、日本でトマトがたどった歴史は以下の通りです。

|

西暦17世紀 |

寛文年間(1661-1673)に日本に持ち込まれる |

|

1870年代 |

明治初期、野菜として試みに栽培開始 大正にかけて栽培拡大 |

|

1945年以降 |

第二次世界大戦後、トマトの消費量が劇的に増加 |

トマトが日本に伝わったのは江戸時代の1661年頃に、長崎へ伝わったのが最初とされています。

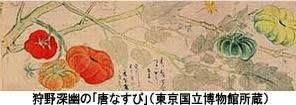

四代将軍徳川家綱の時代家綱のお抱え絵師であった狩野探幽が「唐なすび」と称して1668年に描いています。

トマトが登場する最古の文献は江戸前期の儒学者貝原益軒の『大和本草』(1709年)で、「唐ガキ」と紹介されており、中国では、現在も「西紅柿」と呼ばれています。

日本では「赤茄子」「唐がき」と呼ばれ赤い色が血のようだという理由で敬遠され、どちらかというと当時のトマトは、食べずに観賞用として花のように育てるものでした。

食用になったのは明治以降のことです。キャベツやたまねぎ、アスパラガス、にんじんなどの西洋野菜とともに改めてヨーロッパやアメリカから導入されたのでした。

『西洋道中膝栗毛』などを書いた仮名垣魯文が『西洋料理通』という本に「蒸し赤なす製法」としてトマトの食べ方を紹介していて、これが日本第1号の文献と考えられています。

さらに一般に好まれるようになったのは、日本人の味覚にあった品種の育成が盛んになった昭和に入ってからのことです。

日本でトマトの栽培が始まった頃は、春に種を播いて夏に収穫する作型が一般的でしたが、現在では、ハウス栽培などで年間を通してトマトを栽培されています。

「トマトのあるところ料理の下手な人はいない」というヨーロッパの諺があり、味の素でお馴染みのグルタミン酸が豊富で煮込みなどで効果を発揮します。

■トマトの語源

日本での「トマト」という呼び名は英語の「tomato」に由来しますが、「tomato」はメキシコの先住民の言葉で「膨らんだ果実」を意味する「tomatl(トマトゥル)」が語源です。

もともと「tomatl」とはホオズキのことを指し示していました。

メキシコには食用ホオズキを使った料理があり、トマトがその形状に似ていることから、このように転じたようです。

ヨーロッパの多くの国では「tomate(トマーテ)」と呼ばれますが、イタリア語では「pomodoro(ポモドーロ=黄金のりんご)」です。

りんごとは意外な感じがしますが、ドイツでは「Paradeisapfel(パラディースアプフェル=天国のりんご)」、イギリスでは「Love Apple(ラブ・アップル=愛のりんご)」、フランスでは「pomme d'amour(ポム・ダムール=愛のりんご)」という愛称があります。

|

イタリア |

pomodoro(ポモドーロ=黄金のりんご) |

|

ドイツ |

Paradeisapfel(パラディースアプフェル=天国のりんご) |

|

イギリス |

Love Apple(ラブ・アップル=愛のりんご) |

|

フランス |

pomme d'amour(ポム・ダムール=愛のりんご) |

その昔、ヨーロッパにおける「りんご」という言葉は果物の代名詞のようなもので、トマトがヨーロッパに伝わった時に果物として紹介されたことにちなんでいるようです。

したっけ

minimarche

ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています

雑貨(Tukuru ・nagomu) 0155-67-5988

可愛い雑貨も、たくさんありますよ。

↑:友人がオーナーの店です

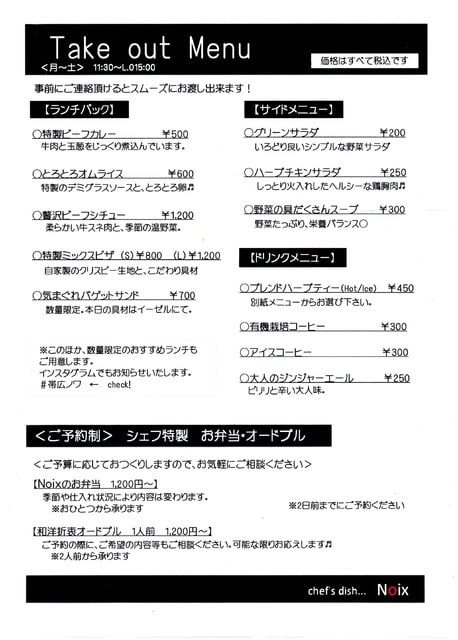

Chef’s Dish ノワ

■店内飲食再開しました■

■当分の間、テイクアウトを継続ます。■

■テイクアウトはご予約の上ご来店いただくと、直ぐにお渡しできます。■

■0155-67-5955■

詩集「涅槃歌」

私の一押しの詩集を紹介します。現代女性詩人のトップクラスの詩を感じてください。魂が揺さぶられます。これは倉内佐知子の入門としては最適な詩集です。一度読んでみて下さい。

〈溶ける魚〉が背を這いずり、異国の香りが鼻腔を抉る、無頼の詩語は異界をたゆたい、イデア(idea)の入り口を探る——「幼年の濃い光の中で 時間の臓器は待っている」(本文より)心地よいリフレインが幻惑の世界へと誘う「音更日記」、言葉の配置と表現形式にこだわった「光る雪」、グロテスクな言葉の暴力で異質な世界を構築した「青」など計18篇を収録した、小熊秀雄賞受賞詩人の詩集。言葉が持つ魔術的な美を、無意識の泉から掬い上げた、幻想的かつ根源的な一冊。

海鳩

―潮騒が希望だったー

ぐしゃぐしゃに砕かれた大顎の破片が散乱し

ているのは知っていたがここのものではない

さんざん悪質を通過しなお何ものとも繋がら

ない兵器的非感覚の海を死生の循環の内へと

流し込むなど可能かぶふぅィ暫し棘状の海塚

にうずくまりわたしたち固有の肉体がはぜる

記憶のふあんに堪える堪えて噛む海鳩が翔ぶ

〈母ァさん 母ァさん〉

あなたさえ答えようもないのです

(後略)

|

Photoshop Elements 2019 日本語版 通常版 Windows/Mac対応 |

| アドビシステムズ | |

| アドビシステムズ |

私も写真の編集や似顔絵の色付けにに使っています。非常に使いやすく機能も多彩です。あなたもフォトショップで、写真の新しい世界を体感してください。以前はフォトショップエレメンツ12を使っていたのですが、全然違います。ここまでできるかというくらいです。