《『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲・鈴木守共著、友藍書房)の表紙》

吉田 ところで鈴木はこの前、森が「一九二七年の秋の日」に下根子桜を訪ねたということはほぼあり得ないとか、「一九二七年の秋」と書くわけにはいかなかったとか言ってたよな。その理由わかったか。

鈴木 森がそのように書くわけにはいかなかったようだというところまではわかったが、よくわからん。

吉田 それじゃいいヒントを教えてやろうか。

鈴木 おぉ、ありがたい。頼む。

吉田 それはさ、『宮澤賢治と三人の女性』の中で、西暦と和暦がどう使い分けられているかを調べてみることだ。

鈴木 うん?どういうことだ。

荒木 論より証拠だ。やってみるべ。

鈴木 それじゃ、実際に調べてみるとするか。まずは「Ⅰ 挽歌を中心に」においてだ。

24p :大正六、七年頃

〃 :昭和十八年十月

〃 :大正十二年

27p :明治三十一年十一月五日

30p :大正二年

33p :明治四十五年の一月

34p :大正二年

36p :大正四年四月

37p :大正七年十一月

〃 :大正七年十二月二十七日

42p :昭和十四年十一月二十三日

52p :大正八年二月三日

〃 :大正七年

53p :大正九年九月二十九日

〃 :大正十年七月

〃 :明治十五年八月

〃 :昭和二十三年

54p :大正十一年

61p :大正十年の九月

63p :昭和十四年

となっている。〃 :昭和十八年十月

〃 :大正十二年

27p :明治三十一年十一月五日

30p :大正二年

33p :明治四十五年の一月

34p :大正二年

36p :大正四年四月

37p :大正七年十一月

〃 :大正七年十二月二十七日

42p :昭和十四年十一月二十三日

52p :大正八年二月三日

〃 :大正七年

53p :大正九年九月二十九日

〃 :大正十年七月

〃 :明治十五年八月

〃 :昭和二十三年

54p :大正十一年

61p :大正十年の九月

63p :昭和十四年

それでは次は「Ⅱ 昭和六年七月七日の日記」についてだ。

71p :昭和六年七月七日

72p :大正十五年

74p :一九二八年の秋の日、私は下根子を訪ねた……

77p :大正十五年

93p :昭和三年

〃 :昭和三年八月

96p :昭和六年

104p:昭和六年七月七日

となっている。72p :大正十五年

74p :一九二八年の秋の日、私は下根子を訪ねた……

77p :大正十五年

93p :昭和三年

〃 :昭和三年八月

96p :昭和六年

104p:昭和六年七月七日

そして最後の「Ⅲ『三原三部』の人」についてだが、

114p:昭和十五年十二月十五日

〃 :昭和十六年

144p:昭和十五年の十一月

〃 :昭和八年

〃 :昭和三年六月十三日

146p:昭和三年

153p:昭和三年六月十五日

156p:昭和十六年一月二十九日

159p:(昭和)十六年二月十七日

180p:昭和二十一年

となっている。……なるほどな、そういうことだったのか。ありがとう、吉田。大分見えてきたよ。〃 :昭和十六年

144p:昭和十五年の十一月

〃 :昭和八年

〃 :昭和三年六月十三日

146p:昭和三年

153p:昭和三年六月十五日

156p:昭和十六年一月二十九日

159p:(昭和)十六年二月十七日

180p:昭和二十一年

荒木 そうか、西暦表記は一個所しかなかったんだ。それも例の「一九二八年」の個所だけだったんだ。

鈴木 しかも、同じ年のことなのに他の個所では和暦の「昭和三年」を使っているというのに、だ。それにしても吉田は鋭い、良くそんなところに気付いたな。

吉田 じゃじゃ、照れるな。森は、困っていたんだよおそらく。何か心に引っ掛かることがあってここだけは「西暦」にしたというあたりだろう。

鈴木 それじゃそこを明らかにするために、今までのことを少しまとめてみよう。

(1) 森の「昭和六年七月七日の日記」における、露に関する記述内容には信憑性が欠けるものがある。

(2) 森は昭和2年当時、心臓脚気等で長期療養中だったため、昭和2年の秋に下根子桜を訪問しようとすることが容易な状態にはなかった<*1>。

(3) 昭和2年の夏までは露は下根子桜に出入りしていたが、それ以降は遠慮したという露本人の証言<*2>がある。

(4) 露からの高橋慶吾宛葉書によれば、昭和2年6月あたりから賢治は露のことを拒否し始めたことが窺える<*3>。

となろう。(2) 森は昭和2年当時、心臓脚気等で長期療養中だったため、昭和2年の秋に下根子桜を訪問しようとすることが容易な状態にはなかった<*1>。

(3) 昭和2年の夏までは露は下根子桜に出入りしていたが、それ以降は遠慮したという露本人の証言<*2>がある。

(4) 露からの高橋慶吾宛葉書によれば、昭和2年6月あたりから賢治は露のことを拒否し始めたことが窺える<*3>。

したがって、昭和2年の秋の日に森が下根子桜を訪問することはほぼ無理だった。ましてや、その際に森が露にすれ違ったということは考えにくいと判断できる。

吉田 かといって、森が下根子桜を訪れ、その際に露とすれ違ったということが大正15年の秋であったという可能性もほぼゼロだ。何となれば、森が心臓脚気と結核性肋膜炎を患って岩手に戻ったのは大正15年11月下旬だから、その直後に下根子桜までわざわざ泊まりに来ることは実際的にまずあり得ない。しかも直ぐにその年の秋は終わってしまう時期だったからだ。

荒木 もちろんこの「下根子桜訪問」が昭和3年の秋ではないことも確かだべ。その頃賢治はもうそこにはいなかったのだから。

鈴木 ならば、昭和9年発行の『宮澤賢治追悼』に所収されている森の「追憶記」の中に、「一九二八年の秋の日、私は村の住居を訪ねた事があつた」と記述されている「下根子桜訪問」はいつ行われたのか。もはや、大正15年の秋の日でも、昭和2年の秋の日でも、はたまた昭和3年の秋の日でもほぼなさそうだ、ということになる。

荒木 もちろん、これらの年以外の秋の日の訪問もあり得ないことは明らか。賢治が下根子桜に住まっていたのは大正15年春~昭和3年の夏までだからだ。

吉田 ではいつ件の「下根子桜訪問」が行われたのかというと、いわゆる「羅須地人協会時代」の大正15年春~昭和3年の夏の約2年4ヶ月間内の「秋」でない季節ということも考えられないわけではないが、その可能性は限りなくゼロに近いだろう。

なぜなら、普通「一九二八年の秋の日、私は村の住居を訪ねた事があつた」と表現する場合に、年号の間違いは起こり得ても季節の「秋」についてまでは間違えることが少なかろう。まして、先の「追想記」を森が書いた時期はその「下根子桜訪問」から数年しか経っていないのだから、なおさらに。

荒木 ということはやはり、件の森の「下根子桜訪問」はほぼあり得ないし、自ずから、「下根子桜訪問」の際に森が露とすれ違ったということも限りなく虚構に近いということか。

鈴木 私が騙されるのは当然としても、どうやら上田もそうだったということかもしれんな。

荒木 うん?

鈴木 上田の件の論文の中に、

その時、彼女と一度あったのが初めの最後であった。その後一度もあっていないことは直接わたしは、同氏から聞いている。なお、彼女にはじめて逢った時の様子を『宮沢賢治と三人の女性』(七四ページ、七五ページ)に森は高瀬露についていろいろと書いているが、直接の見聞に基いて書いたものは、この個所だけであるから参考までに引用しておく。

一九二八年の秋の日、私は下根子を訪ねたのであった。國道から田圃路に入って行くと稲田のつきるところから、やがて左手に薮、右手に杉と雜木の混有林に入る。靜かな日差しのなかに木の枯れ葉が匂い、親しそうな堰の水音がした。

ふと向こうから人のくる氣配だった。私がそれと氣づいたときは、そのひとは、もはや三四間向うにきていた。(濕った道と、そのひとのはいているフェルトの草履が音をたてなかったのだ。)私は目を眞直ぐにあげて、そのひとを見た。二十二三歳の女の人で和服だった。派手ではなかったが、上品な柄の着物だった。私はその顔を見て、異常だと直感した。目がきらきらと輝いていた。そして丸顔の両頰がかっかっと燃えるように赤かった。全部の顔いろが小麦いろゆえ、燃える頰はりんごのように健康な色だった。かなりの精神の昂奮でないと、ひとはこんなにからだ全体で上氣するものではなかった。

<『七尾論叢 第11号』(七尾短大)77pより>一九二八年の秋の日、私は下根子を訪ねたのであった。國道から田圃路に入って行くと稲田のつきるところから、やがて左手に薮、右手に杉と雜木の混有林に入る。靜かな日差しのなかに木の枯れ葉が匂い、親しそうな堰の水音がした。

ふと向こうから人のくる氣配だった。私がそれと氣づいたときは、そのひとは、もはや三四間向うにきていた。(濕った道と、そのひとのはいているフェルトの草履が音をたてなかったのだ。)私は目を眞直ぐにあげて、そのひとを見た。二十二三歳の女の人で和服だった。派手ではなかったが、上品な柄の着物だった。私はその顔を見て、異常だと直感した。目がきらきらと輝いていた。そして丸顔の両頰がかっかっと燃えるように赤かった。全部の顔いろが小麦いろゆえ、燃える頰はりんごのように健康な色だった。かなりの精神の昂奮でないと、ひとはこんなにからだ全体で上氣するものではなかった。

という個所があるのだが、この「同氏」とは森のことであり、上田も「この個所だけ」は森の「直接の見聞に基づいて書いたもの」であると思わせられていた可能性がある、ということさ。

荒木 そうか、上田は森に嵌められたかもしれないということな。まあ、普通は誰でも「この個所だけ」は事実だったと素直に信じるだろうけどさ。

鈴木 さて、これで昭和2年、すなわち一九二七年の秋の日に森が下根子桜を訪問することはほぼ無理だった。まして、その際に森が露とすれ違ったということは考えにくいということがわかったし、自ずから

森の件の「下根子桜訪問」自体が虚構であった可能性が頗る高い。

ということもまたわかった。荒木 それにしても、森ならば「一九二八年の秋の日」に下根子桜の賢治の許を訪れることができないということは当然わかっていたはずなのに、なぜ「一九二八年の秋の日、私は下根子を訪ねたのであつた。國道から田圃道に入つて行くと稲田のつきるところから云々」としたのだろうか。

吉田 話は簡単で、一九二七年の森は心臓脚気などで療養中であることが世間に知られていたから、森が「私は一九二七年の秋の日に下根子を訪ねたのであつた」ともししたならば、それは明らかな嘘だと直ぐばれることを森自身が一番よく知っていただろうし、そのことを恐れたためだろう。

荒木 しかし「一九二八年の秋の日」としたところで、それもあり得ないことと直ぐばれるべ。

鈴木 いや、その頃に賢治が下根子桜から豊沢の実家に戻っていたということはあの当時はまだ世に知られていなかっただろうから、ばれるも何も。なにしろ、昭和3年の8月10日以降、賢治は実家に身を潜めていたとも言えるのだから。

荒木 そういえばそうだった。賢治はその頃岩手県下に吹き荒れたすさまじい「アカ狩り」から逃れるために実家に戻って蟄居謹慎していた、ということを鈴木は『羅須地人協会の終焉-その真実-』で展開していたもんな。

<*1:註> 平成26年2月16日付『岩手日報』の連載「文學の國いわて」(道又力氏著)に、

東京外国語学校へ入学した森荘已池は、トルストイも愛用した民族衣装ルバシカにおかっぱ頭という最先端のスタイルで、東京の街を闊歩していた。…(筆者略)…ところが気ままなボヘミアン暮らしがたったのか、心臓脚気と結核性肋膜炎を患ってしまう。仕方なく学校を中退して、盛岡で長い療養生活に入る。

ということが述べられている。<*2:註> 『七尾論叢 第11号』所収の上田哲の論〝「宮澤賢治伝」の再検証(二)―<悪女>にされた高瀬露〟の中に次のような記述がある。

菊池映一という人がいる。遠野在住の歌人であるが尾上紫舟賞受賞者で日本歌人クラブの理事でもある。…(略)…露が賢治を度々訪問していることは、彼から聞いていた。それで露と賢治についていろいろと聞いてみた。彼の証言を次に紹介する。

<『七尾論叢 第11号』(1996年12月 吉田信一編集、七尾短期大学発行)より> 露さんは、「賢治先生をはじめて訪ねたのは、大正十五年の秋頃で昭和二年の夏までいろいろ教えていただきました。その後、先生のお仕事の妨げになってはと遠慮するようにしました。」と彼女自身から聞きました。露さんは賢治の名を出すときは必ず先生と敬称を付け、敬愛の心が顔に表れているのが感じられた。

<*3:註> 昭和2年6月9日付の露が高橋慶吾に宛てた次の書簡

高橋サン、ゴメンナサイ。宮沢先生ノ所カラオソクカヘリマシタ。ソレデ母ニ心配カケルト思ヒマシテ、オ寄リシナイデキマシタ。宮沢先生ノ所デタクサン賛美歌ヲ歌ヒマシタ。クリームノ入ツタパントマツ赤ナリンゴモゴチソウニナリマシタ。カヘリハズツト送ツテ下サイマシタ。ベートーベンノ曲ヲレコードデ聞カセテ下サルト仰言ツタノガ、モウ暗クナツタノデ早々カヘツテ来マシタ。先生は「女一人デ来テハイケマセン」ト云ハレタノデガツカリシマシタ。私ハイゝオ婆サンナノニ先生ニ信ジテイタゞケナカツタヤウデ一寸マゴツキマシタ。アトハオ伺ヒ出来ナイデセウネ。デハゴキゲンヤウ。六月九日 T子。

<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)113pより> 続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “〝高瀬露は決っして〈悪女〉ではない〟の目次”へ。

“〝高瀬露は決っして〈悪女〉ではない〟の目次”へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

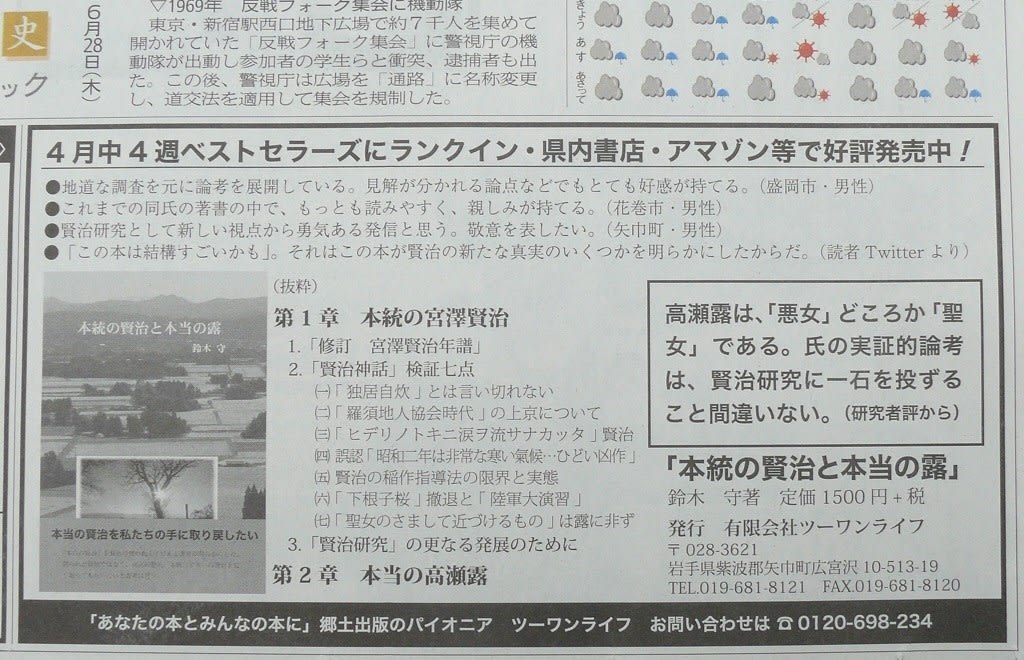

賢治の甥の教え子である著者が、本当の宮澤賢治を私たちの手に取り戻したいと願って、賢治の真実を明らかにした『本統の賢治と本当の露』

〈平成30年6月28日付『岩手日報』一面〉

を先頃出版いたしましたのでご案内申し上げます。

その約一ヶ月後に、著者の実名「鈴木守」が使われている、個人攻撃ともとれそうな内容の「賢治学会代表理事名の文書」が全学会員に送付されました。

そこで、本当の賢治が明らかにされてしまったので賢治学会は困ってしまい、慌ててこのようなことをしたのではないか、と今話題になっている本です。

現在、岩手県内の書店での店頭販売やアマゾン等でネット販売がなされおりますのでどうぞお買い求め下さい。

あるいは、葉書か電話にて、『本統の賢治と本当の露』を入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金分として1,620円(本体価格1,500円+税120円、送料無料)分の郵便切手をお送り下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守

電話 0198-24-9813