〈『新校本 宮澤賢治全集〈第14巻〉雑纂 校異篇』(筑摩書房)口絵より〉>

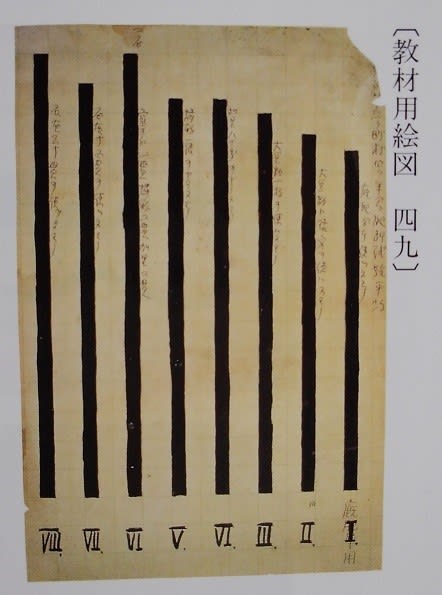

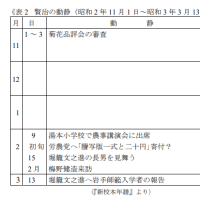

さて、今度は「47 施肥標準試験」(新校本では〔教材用絵図 四九〕)についてだが、【47 施肥標準試験】

〈『宮澤賢治の世界 教材用絵図』(高村毅一、宮城一男編、筑摩書房)96p〉

『宮澤賢治の世界 教材用絵図』においてはおおよそ以下のような解説がなされていた。

この棒グラフの絵図は、稗貫郡の十三ヶ町村のそれぞれの選定された圃場における四年間にわたる試験結果を図示したものであり、ローマ数字Ⅰ~Ⅷ区の違いはそれぞれ以下のとおりである<*1>。

そして、標準試験の結果は、

〈『宮澤賢治の世界 教材用絵図』(高村毅一、宮城一男編、筑摩書房)96p〉 Ⅰ区:厩肥専用

Ⅱ区:無窒素区

Ⅲ区:窒素減量区

Ⅳ区:無加里区(表ではⅥとなっているがⅣの誤記)

Ⅴ区:無燐酸区

Ⅵ区:完全肥料区

Ⅶ区:完全肥料石灰加用区(石灰十五貫)

Ⅷ区:完全肥料石灰加用区(石灰三十貫)

なお、棒の長さは反収を表している。ちなみに、Ⅵ区やⅧ区の収量は二石である。Ⅱ区:無窒素区

Ⅲ区:窒素減量区

Ⅳ区:無加里区(表ではⅥとなっているがⅣの誤記)

Ⅴ区:無燐酸区

Ⅵ区:完全肥料区

Ⅶ区:完全肥料石灰加用区(石灰十五貫)

Ⅷ区:完全肥料石灰加用区(石灰三十貫)

そして、標準試験の結果は、

完全肥料区Ⅵが米二石の収量があったのに対し、無加里区Ⅳ、無燐酸区Ⅴ、窒素減量区Ⅲ、無窒素区Ⅱ、厩肥単用区Ⅰの順に減少している。

また、石灰加用区では、十五貫を加えた区Ⅶがかえって減収となり、三十貫を加えた区Ⅷで、漸く、完全肥料区Ⅵと同様な効果しか得られなかった。

また、石灰加用区では、十五貫を加えた区Ⅶがかえって減収となり、三十貫を加えた区Ⅷで、漸く、完全肥料区Ⅵと同様な効果しか得られなかった。

そこで私は、これらの事柄を知って愕然とした。今までの固定観念の一部がガラガラと崩れたからだ。そう、この「47 施肥標準試験」結果に従えば、

完全肥料区が最も収量が多くて二石あったのに、それに石灰を十五貫加えると収量は減少し、石灰を三十貫加えてやっと収量二石であったということは、石灰を施肥することはかえって害になるか、せいぜい加えないことと同じだった。………⚫

ということになるからだ。つまり、この絵図によれば、わざわざお金を払って買った石灰は稲作に役立たなかったか、あるいは逆効果だったということになるからだ。そして、もしかするとこの実験結果のみならず、実際もそうであったとするならば、

折角お金を払って石灰を施用したとしても、益にならないか、逆効果である。

ということになるのではなかろうか。はてさて、

石灰を施用することにはたして意味はあるのか、という根本的な問いを、私は突きつけられてしまったようだ。

そして、〝⚫〟であるということは、この「47 施肥標準試験」の際に、当該土壌のpHを測っていなかったから、あるいは稲作の場合の最適土壌のpHを知っていなかったから起こったのではなかろうかと、私は疑り始めたのだった。

稲作で安易に石灰を施用すると、逆効果?

<*1:投稿者註> 『新校本 宮澤賢治全集〈第14巻〉雑纂 校異篇』(筑摩書房)の113pによれば、

Ⅰ区:厩肥専用区「厩肥ダケ使ッタモノ」

Ⅱ区:無窒素区「大豆粕ト硫安ヲ使ハヌモノ」

Ⅲ区:窒素減量区「大豆粕一枚ヲ使ハヌモノ」

Ⅳ区:無加里区「加里八十戔ヲヤラヌモノ」

Ⅴ区:無燐酸区「燐酸一俵ヲヤラヌモノ」

Ⅵ区:完全肥料区「窒素一貫燐酸二貫加里二貫」

Ⅶ区:完全肥料+「石灰十(ママ)貫ヲ使ッタモノ」

Ⅷ区:完全肥料+「石灰三十貫ヲ使ッタモノ」

とある。Ⅱ区:無窒素区「大豆粕ト硫安ヲ使ハヌモノ」

Ⅲ区:窒素減量区「大豆粕一枚ヲ使ハヌモノ」

Ⅳ区:無加里区「加里八十戔ヲヤラヌモノ」

Ⅴ区:無燐酸区「燐酸一俵ヲヤラヌモノ」

Ⅵ区:完全肥料区「窒素一貫燐酸二貫加里二貫」

Ⅶ区:完全肥料+「石灰十(ママ)貫ヲ使ッタモノ」

Ⅷ区:完全肥料+「石灰三十貫ヲ使ッタモノ」

続きへ。

続きへ。前へ

。

。〝『宮沢賢治の声 啜り泣きと狂気』より〟の目次”に戻る。

”みちのくの山野草”のトップに戻る。

賢治の甥の教え子である著者が、本当の宮澤賢治を私たちの手に取り戻したいと願って、賢治の真実を明らかにした『本統の賢治と本当の露』

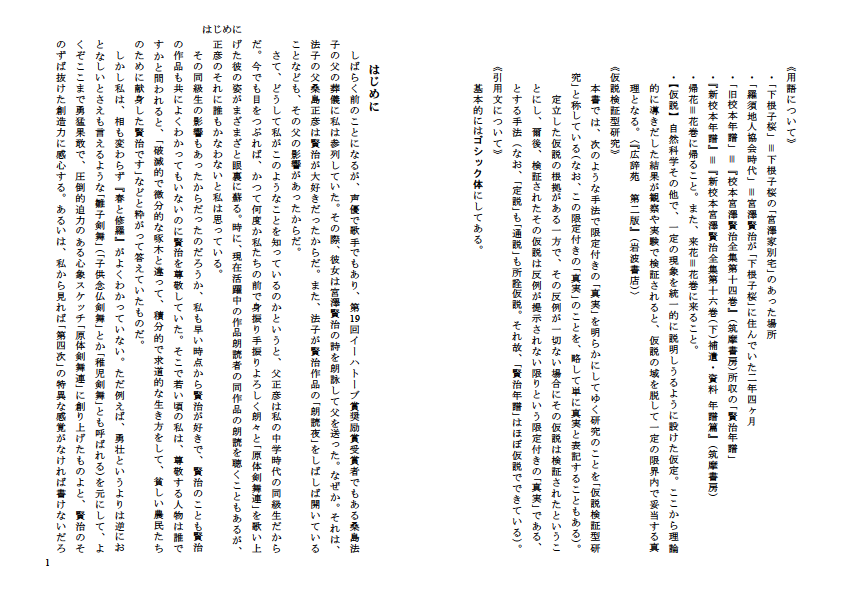

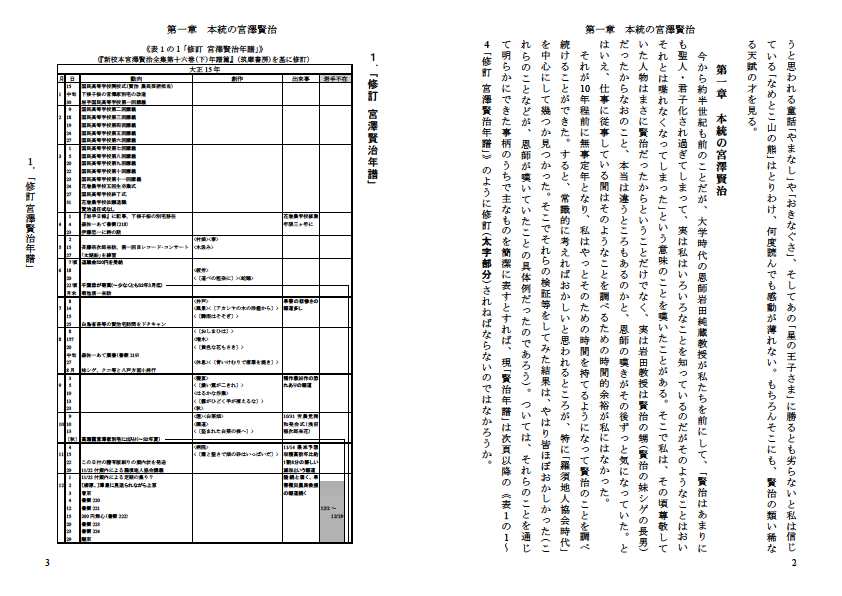

本書は、「仮説検証型研究」という手法によって、「羅須地人協会時代」を中心にして、この約10年間をかけて研究し続けてきたことをまとめたものである。そして本書出版の主な狙いは次の二つである。

1 創られた賢治ではなくて本統(本当)の賢治を、もうそろそろ私たちの手に取り戻すこと。

例えば、賢治は「ヒデリノトキニ涙ヲ流サナカッタ」し「寒サノ夏ニオロオロ歩ケナカッタ」ことを実証できた。だからこそ、賢治はそのようなことを悔い、「サウイフモノニワタシハナリタイ」と手帳に書いたのだと言える。

2 高瀬露に着せられた濡れ衣を少しでも晴らすこと。 賢治がいろいろと助けてもらった女性・高瀬露が、客観的な根拠もなしに〈悪女〉の濡れ衣を着せられているということを実証できた。そこで、その理不尽な実態を読者に知ってもらうこと(賢治もまたそれをひたすら願っているはずだ)によって露の濡れ衣を晴らし、尊厳を回復したい。

〈はじめに〉

………………………(省略)………………………………

〈おわりに〉

〈資料一〉 「羅須地人協会時代」の花巻の天候(稲作期間) 143

〈資料二〉 賢治に関連して新たにわかったこと 146

〈資料三〉 あまり世に知られていない証言等 152

《註》 159

《参考図書等》 168

《さくいん》 175

現在、岩手県内の書店での店頭販売やアマゾン等でネット販売がなされおりますのでどうぞお買い求め下さい。

あるいは、葉書か電話にて、『本統の賢治と本当の露』を入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金分として1,650円(本体価格1,500円+税150円、送料無料)分の郵便切手をお送り下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守

電話 0198-24-9813

確かに、このグラフから賢治が主張しようとしているのは、「石灰の効果は完全肥料区では小さい」ということのように思われます。このグラフを使用したのは、羅須地人協会時代ではないでしょうか。完全肥料区は高価な金肥を使います。金肥中心の施肥指導に自信を持っていた時代のグラフではないでしょうか。

石灰工場時代なら、厩肥堆肥と石灰区を加えて、完全肥料より収量は落ちるがコストは安い、という説明をするのではないかと思いました。

いつもご助言ありがとうございます。

はい、この絵図は羅須地人協会時代に使ったもののようです。

そこで、佐藤様のご指摘、しかと承りました。たしかに仰るとおり、「……という説明をするのではないか」とも思われます。

すると、浮かぶ疑問は、この絵図におけるそのような問題点を賢治はその指導の際に、伊藤忠一等に話したということが証言や資料としてなぜ残されていないのだろうか、ということですね。それはもちろん、「47 施肥標準試験」の結果、〝⚫〟であるという評価がされるという虞は充分に起こり得ることですので。

なお、これに対する私見を、本日の投稿〝恩師と二人三脚で追った夢〟

https://blog.goo.ne.jp/suzukishuhoku/e/3ce873866acec33acc2faf4f6ddc30d6

で論じてみました。

鈴木 守