ヨーロッパ人が忙しくない3つの理由(WIRED VISION)

前回、マクドナルドの裁判を足がかりにして、管理職の範囲の問題や忙しさなどについて浅知恵を巡らしてみました。それにしてもですね、なんで日本人はこんなに疲れているのでしょうね。ワタシの勤め先はかつて通常残業省などと揶揄されたりしたところですが、今もあんまり状況は変わっていないです。

しかし、ブラッセルに赴任して欧州委員会の官僚を相手に仕事するようになった時、いや驚いたのなんのって。彼らの優雅なこと!昼は2時間かけてランチ。6時にはオフィスは無人状態。夏は一ヶ月間バカンス。おまけに給料ははるかに多い。ワタシ心に誓いました。来世も役人やるとしたらヨーロッパ人に生まれて欧州委員会に勤めようって。

ということで、当然のこととして何が彼我の差を生むのか、非常に関心をもったわけです。そこで仕事で彼らに会ったついでにいろいろ質問してみることにしました。その甲斐あって大体わかりました、そのわけが。

ズバリ、欧州官僚が忙しくない3つの理由!理由1:自分に甘く他人にも甘い

ワタシが仕事で追いかけていたEUのある法律に「○年○月までに見直しをすべし」と規定されていました。にもかかわらず担当部局からドラフトも出てこないし、待てど暮らせど何の反応もない。聞いても要領を得ない。結局、何もしないまま期限が過ぎてしまいました。日本だったら担当局長はクビですね。国会で大騒ぎになって新聞は書き立てる。でも彼の地では...

欧州委員会は説明しました。「担当がバカンスもあり忙しかったため」!

議会はこう反応しました。「じゃ、仕方ないですな」!!

(中略)

ま、理由1は日本じゃ真似できないですね。日本の社会ほど自分に厳しく他人に厳しいという社会、他にあんまりないような気がします。ヨーロッパと日本を対極にしてその間に日欧以外の全世界が入るような(笑)。もう価値観のちがいとしか言いようがない。

長くなりましたが、引用ここまで。要するに、日本は自分に厳しいことを美徳とし、他人にもそれを求めるが故に、当然の報いとして他人からも厳しく接される、それが巡り巡って息詰まる日々が続くわけです。だったら他人に優しくすればいいじゃないのと言いたいところですが、それを望まないのが日本人の道徳でもあります。

職務柄、PCのモニタとにらめっこの日々で大いに目も疲れるわけですが、私の雇用契約書には、しっかり書いてあります「VDT連続操作の場合1時間までとし、1時間連続操作した場合、当該業務において、少なくとも10分間の休止時間を設ける。」と。これは当然、守って欲しい事項でもありますし、相互に契約を交わした以上は守る義務もあります。しかし、守られていません。

こうした契約が適正に守られている職場、あるいは守られているとされる職場を私は知っていますが、その職場は賞賛されるどころか日本中の非難の的です。ふむ、雇用契約を遵守することや労働者の健康管理に配慮することは、この国では非難の対象であり、むしろ契約を反故にすること、健康を害することを恐れず無理を強いることが国民の望みのようです。

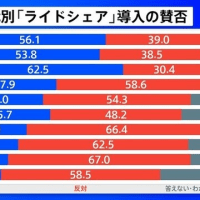

戦後最長の景気回復が続く中で労働分配率は下がり続けていますが、それでも高い労働分配率を維持し、勤務者にしっかりと報酬を払い続けている業界もあります。よく頑張った!と褒めてやりたいところですが、こうした業界も挙国一致で非難の対象です。この国民の非難に応えるためには、労働分配率の高さを改める必要があるというわけですね。

待遇がよい、恵まれていると言うことは非難の対象です。そして反対に、給与の引き下げや業務負担の増大といった待遇の悪化は歓迎されます。例えば同意のない一方的な給与カットや、トイレ掃除などの契約外の業務の強要といった行為は、基本的に歓呼の声を以て迎えられますし、「いいぞ!もっとやれ!」とさらなる継続すら求められるわけです。それが他人のものであるならば。

あなたの隣人は待遇面で恵まれすぎており、甘えている、それは悪しきことであると考え、隣人の給与削減や仕事量の増加、諸々の不当労働行為に脅かされたときに、それは当然のことだと考えるとしましょう。ところが、隣人を道徳的に断罪しているつもりでも、実はあなたもまた隣人から道徳的に断罪されており、あなたの待遇の悪化は隣人によって当然視されているのです。

待遇改善に反対しているのは、実は政財界だけではなく、国民もしくは世論なのです。そうでしょう? どこかの業界なり職種なりが、高い給与を受け取っていたり、ゆとりある働き方をしていたり、あるいはどこかの組合なり団体なりが、待遇改善を勝ち取ったり、経営側の不当要求をはねのけたり、そうしたときに最も声高に道徳的な非難を掲げるのは誰でしょうか? それは政界でも財界でも、御用学者ではないのです。

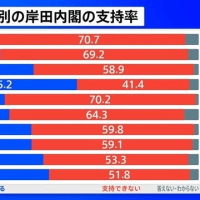

他人の労働の価値を認めず、その待遇改善を非難し、より厳しい環境で働くことを切望する、こうした「国民の声」を聞き届け、応えた結果が今に至るわけです。(相対的にではありますが)最も国民から支持されている政党が国民の声に応え、その切望したものを与え続けることによって自らは支持を獲得し、国民達はその隣人が絶望したとおりになる、その繰り返しが今日なのです。誰か顔の見えない「悪い奴」のせいでこうなったのではなく、自ら望んだからこそ……

世の中が息苦しいのは何も自然にそうなってるわけじゃなくって、そうしている人がいるからなわけで。しかもそれを挙国一致でやってるんだからわけのわからない話です。

楽をさせろ!

誰もが滅私奉公を求められ、自分を犠牲にしていないと非難される有様ですからね。そうではなく、みんなで楽をする、他人に無理をさせない、そうすれば自分も他人から無理を求められなくなる、そんな方向に向かって欲しいものです。

必要なのは優しさなのではないかと。

体裁を取るなどあの手この手で日々垂れ流されているので、そういう「洗脳」の洪水から

抜け出すのは何かのきっかけがないとかなり難しいでしょうね。

若手芸人が慣れない仕事に苦戦して自らを責める様をさも「美談」であるかのように扱う…

慣れてないのならそれが当たり前なのに、また必要があれば慣れれば良いだけの話なのに。

たいていの場合「仕事」は日常的かつ継続的に行われるもの、それをずっと「必死」になって

いたら普通の人間はアッという間に身も心もボロボロ。少し考えればわかりそうなものですが…。

フランスやEU等のあちらさんでは夕方には大方の職場から、人が失せるそうです。

理由は簡単です。

彼等は自分達の権利を大いに活用し、ソレを守らぬ場合には成金どもを叩きのめすからです。今後日本でも一度はやってみたい、或いはやってみては如何かと思う事です。

労働時間と成果は必ずしも連動しないからこそ裁量労働制が発案されたはずですが、その該当者が過大労働時間で悩むそして体を壊すでは運用する管理職クラスが単純作業たたき上げのアンポンタンゆえかと(経営陣も含めて)思います。

一部の労働者にとっては客観的な仕事量と正確さが不明なシステムが好みに合い働きやすい場合もあります、だらだらと仕事して総労働時間残業時間で評価されて仕事の質と出来高関係なしなどです。

引用文の通常残業省のような組織こそ残業をせせら笑い定時退社人間が貴重です、おそらく不要不急の文書作成ごっこでしょうね。

「他人に甘く、自分にも甘い」気楽な社会になって欲しいですねぇ

そいや昔一緒に仕事したイタリアの人がそうだったなぁ

とってもマイペースでこちらは激怒の連続だったのは、ワタシもやっぱり典型的日本人w

実際は減っているのに、凶悪な少年犯罪が増加していると語られるのもそうですね、注意しなくなったどころか、一方的に誹謗するようになったと言うべきでしょうか。その人の生き方を認める優しさ、求められるのはこっちですよね……

>ポールさん

苦しければ苦しいほど効果があるとするような、大昔の体育会系の根性論、苦痛至上主義が実は学校を出た後の社会でこそ、大いに幅を利かせているような気がします。それがお互いを苦しめているだけと言うことに気付いて欲しいものですが、相も変わらず苦しさに酔いしれ、他人にそれを強要する、そんな流れが続いているのでしょうか。

>往楽斎さん

ところが、自分達の権利を行使することに否定的なのが今の日本社会でもありますよね。当然、立ち上がる権利があるはずなのに、それを行使しようとすると、甘えだのゴネ得だのモンスターだのと非難される、成金を叩きのめす前に、自分達と同じ階級の人々が行く手に立ち塞がっている、ここが頭の痛いところです。

>tatu99さん

仕事柄、官公庁相手に色々と書類を作ることもあるのですが、あれはあれで厄介なものです。あれやこれやと無意味な指定で埋め尽くされているわけですが、アフリカの内戦と同じで、どうしてそうなっているのか誰も覚えていないような代物ばかり、実は役所の職員も嫌がっているのに、変える権限を誰も与えられていない、そうして仕事が増えるものなのです。

>kamaさん

自分のことを棚に上げて他人を悪く言うばかりの人も増えていますからね。そうじゃなく、他人にも優しく、と。

そう言えば以前に聞いていたロシア語会話のラジオで、ロシア人の先生がロシアでの買い物の仕方について話していたことがありました。「何が必要かは繰り返し伝えなきゃダメ、それでも放っておかれることもある、日本人みたいに何でもお任せには出来ません。でも、そういうものなんですよ」とか。他人がのんびり仕事をしていても、悠然と構えられる気持ちの大きさが日本には欠けているのかも知れませんね。

>Bill McCrearyさん

「情けは人のためならず」の反対でしょうか。他人の労働条件が悪くなるのを望んでいれば、当然それが巡り巡って自分のところにも回ってくるわけですが、全くこの流れが断ち切れないようです。あるいは、自分が流れの中にいる自覚がない、高みから見下ろしていると錯覚しているのですかねぇ。

「ゆとり教育」へのヒステリックな罵倒を見てても思ったのですが(文科省のやり方の是非はともかく)、「人間というのは結局、厳しく管理されたりしごかれたり詰め込まれたりして、常に誰かから尻を引っぱたかれ続けていなければ、まともな人間にはなれないと言うのか」と考えると、どうしても暗澹たる気持ちになってしまいます。

「価値観の多様化」などと言われますが、何だか今の日本は一頃と比べても、むしろ価値観は一元化・硬直してきてはいまいか?と思えてなりません・・・。

あと、妙に世論が自警団化しているような気もします。常に目を皿にして気に入らない奴・突出した奴を探しては叩いているような。しかも誰が頼んだわけでもないのに。初めての書き込みで私はある種の若者について「マゾ?」と書きましたがこうなるとサドなのかマゾなのか分からないです。

う~ん、典型的と言いますか、やはりそういう考え方を強いてきた、そういう考え方に馴染む人間を選別してきた結果でしょうか。「こうあるべきだ」という押しつけは昔からあったわけですが、昨今はそれが以前にも増して幅を利かせている、当然視されるようになってきたフシは感じられますね。

>ノエルザブレイヴさん

そうですねぇ、何らかの点で恵まれていることに対して、ある種の後ろめたさが内面化されている、同時にそれが道徳として信奉されている、そんなところでしょうか。世論の自警団化は、痛感されるところですね、政府与党や御用メディア以上に、世論が体制擁護に回っているところもあります。治安が悪化していると信じて実際に自警団まがいの組織が日本全国で結成されてもいるわけですが、そんなに敵役を捜さなくても!と。