日曜日は運転の日なので、車で国立市の谷保天満宮に行ってきました。

一週間前にJR国立駅周辺に行ってみて、そのもっと南側に南武線の谷保駅や谷保天満宮があることがわかったので、今度はそっちに行ってみようと思ったのです。

谷保という地名は、以前から車で甲州街道を走っているときに知っていて、この交差点も記憶にありました。このへんでお祭りをしていて道路が渋滞していたこともあったと思います。

でも、ちょうどこの交差点が天満宮の入り口だったとは知りませんでした。

あまりにも道路に近いので「天満宮」という石塔は正面からは撮影できず、変な角度になってしまいました。

平成時代の鳥居をくぐって歩いていくと、その奥に明治時代の鳥居があります。

それから、意外にも階段を下ります。

これは驚きです。

神社というのは普通、平地じゃないとしたら、階段を上がっていくものじゃないですか。

それが、こんな階段を下るなんて、本当に現地に行ってみないと想像もつかないですね。

神社なんてどこも同じようなもんだと思って、行ったふりをしたら、嘘がばれるなあと思いました。

あとでわかったのですが、大昔は甲州街道が下のほうにあったらしいです。しかし、多摩川の流れが色々に変わったりして、渡し場が移動したことから、街道もそれに合わせて移動したのだそうで、現在の車道ができるよりも以前から、甲州街道は神社の上にあって、階段を下る形だったそうです。珍しいです。こういうのを、下り宮というそうです。

そうして、階段を下りると、右側に神社がありました。

おお、牛だ。

そう言えば、こちらは菅原道真、その三男の道武公を祀ってある神社で、梅と牛はつきものなのですね。湯島と亀戸と谷保を関東の三天神というそうで、ここは東日本最古の天満宮だそうです。そんなに有名な神社とは知りませんでした。

菅原道真といえば、学業の神様なので、受験の合格祈願をする人が多いようで、絵馬もたくさんぶら下がっていました。

さらに別の牛や狛犬もいます。

拝殿です。両側にはお酒が奉納されていました。

横の方に回ると拝殿の後ろが本殿のようですが、この赤い格子がきれいですね。

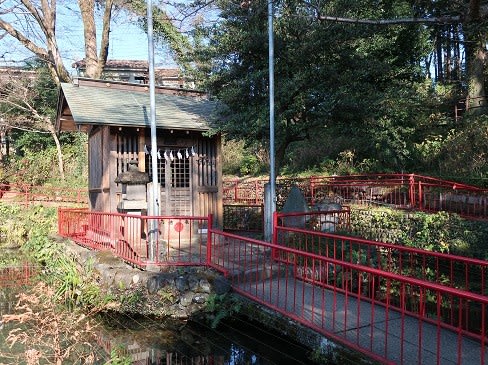

そうして、裏のほうにはきれいな水の池があり、厳島神社がありました。

この辺りは湧き水が多いそうです。先ほどの階段の脇にも滝のようなものがありました。

この池には、このように糸が張ってありますが、鳥から魚を守るためだそうです。

池には鯉ではなく、大きな金魚と鮒のような魚が泳いでいました。

その他、他の建物も色々ありましたが、省略します。

ハトもたくさんいました。放し飼いのニワトリもいるらしいですが、見えませんでした。

おみくじ(開運とんぼ玉根付入り)を買ったら無難なところで、「小吉」でした。

“ ひとかたに なびくと見せて 青やぎの ゆくえさだめぬ 人心かな ”

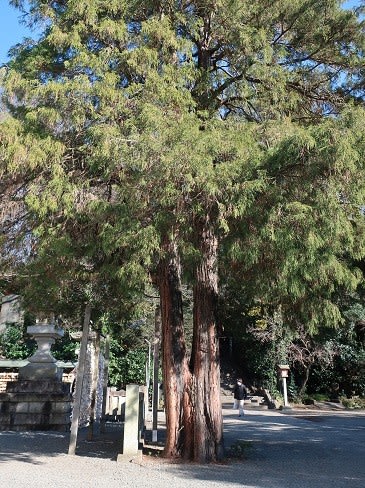

根元が1つで二股に別れて2本になっている不思議な木がありました。

・・・

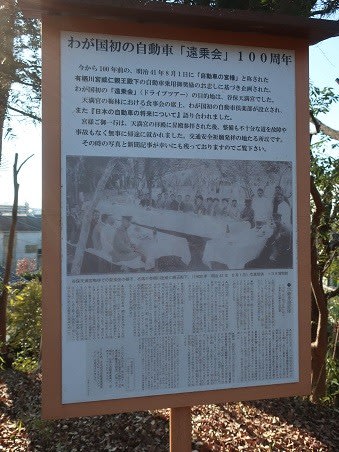

ところで、この神社は最初の交通安全の神様だそうで、自動車のお祓いも得意としているようです。

というのは、明治41年(1908年)8月1日に「自動車の宮様」といわれた有栖川宮威仁親王殿下が、日本で初めてガソリン自動車の“タクリー号”で「遠乗会」(ドライブツアー)をし、日比谷公園から立川まで走って、この神社で安全祈願をしたのだそうです。

それで、車に縁のある神社ということになっているわけでした。

子供向けにこのようなものが設置されていました。当時は、こんな自動車だったのでしょうか?

「有栖川宮威仁親王殿下台臨記念」と記された石碑があります。

「台臨」とは皇族が出席することだそうです。

この梅園で食事をされたそうです。2008年には100周年を記念して当時を再現したような催しが行われたそうです。

私としては、この神社に関しては、何もかもが初耳です。

・・・

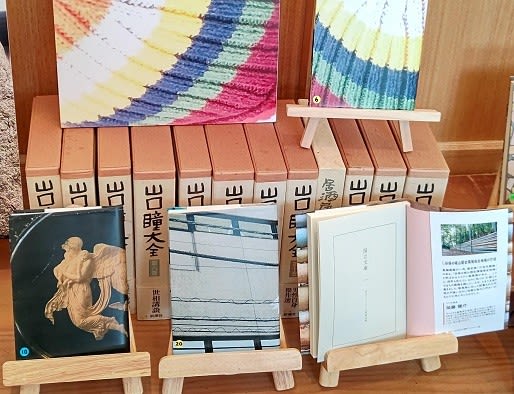

ところで、この神社には山口瞳の文学碑があるとのことで、それをぜひ見たいと思って行きました。

というのは、これもまた全然知らなかったのですが、作家の山口瞳は国立に長年住んでいて、この谷保神社がお気に入りの散歩コースだったとのことです。

実は、先週、旧国立駅舎でブックカバー展が開催されていたときに、どうして山口瞳の全集が展示してあるんだろうと思っていたのでした。

国立本店の人の中に山口瞳が好きな人がいるんだろう、くらいにしか思っていなかったのですが、山口瞳は国立ゆかりの作家で、国立についても色々書いているそうです。

実は1つも読んだことがありません。 今度何か読んでみましょう。

今度何か読んでみましょう。

山口瞳といえば、昔テレビのCMに出ていたと思います。その印象が強いです。だから名前だけ知っています。

サントリ―のキャッチコピー「トリスを飲んでHawaiiへ行こう」を作った人ですね。

それで、梅園の中に文学碑を探したところありました。中央付近です。

↑これじゃありません。「山口瞳先生文學碑」 これは案内版。

↑ こっちが本体です。

台座は地に根差した山を示し、四角い窓は将来を見通せる目を示しているそうです。

四角い窓は口で漢字の山口かと思いましたが、見通せる「瞳」ってことでしょうか。

これを作ったのは「関敏」という彫刻家だそうですが、神社の前の石の牛を作ったのも同じ人のようです。

石碑に記されている文章は「週刊新潮」に連載されたエッセイ「男性自身」の「祭り」の一部だそうです、

「金棒、拍子木、笛が鳴り、万燈を先頭にした獅子舞の道行は近づいてくる、体が天に浮く心地がする、夕方になって豪雨が襲う、神殿で神楽が続いている、あたりが暗くなる、太鼓と笛、

ゆるやかに荘重に軽快に」とのこと。

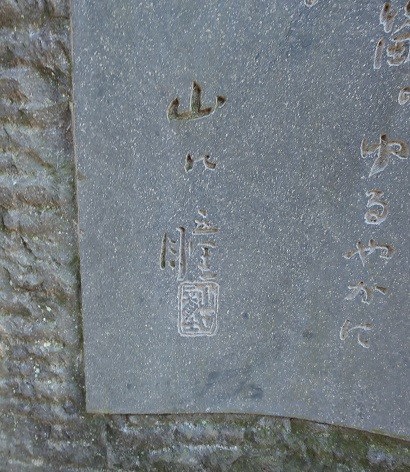

サインです。

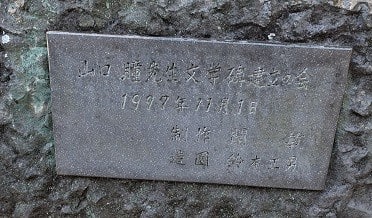

裏にはたくさんの人の名前と、台座のプレートには、

山口瞳先生文学碑建立の会 1997年11月1日 制作 關 敏 造園 鈴木正男

と書いてありました。

梅が咲くと、ここから梅が見えるのでしょう。

というわけで、

私は山口瞳の作品を1つも読んだことがないのに、作家というだけで、関心を持ってしまう人間です。

本を全然読まないのに、自分は本が好きだと思っているのです。

変ですね。

1974年CM サントリー サントリーウイスキー角瓶 雁風呂 山口瞳 ACCグランプリ