ハトシェプスト女王頭部の展示場所近くに博物館出口があり、まとまっての見学はここまでとなって、後は自由時間になりました。

まずはアマルナ美術の展示室に向かいました。

アメンヘテプ4世(アクエンアテン)像(第18王朝 BC1350~1334年)

カルナック神殿にあるアテン神殿の柱に飾られていました。

アクエンアテン巨像

カルナック神殿にあるアテン神殿に飾られていましたが、アクエンアテンの宗教改革が失敗に終わった後に、異端とされてアテン神殿は破壊されてしまいました。その跡地から発見されたものです。

アクエンアテンの時代には、規則に縛られて個性を抑える伝統的な表現から、個性を誇張気味に表現するものに変わりました。これをアクエンアテンが新都市を造って遷都したテル・エル・アマルナにちなんで、アマルナ美術と呼んでいます。

現代美術に通じる魅力があると思います。

これも同様の像。

ネフェルティティの頭部。

ネフェルティティは、アクエンアテンの第一王妃。この未完成の像は、テル・エル・アマルナの主席彫刻家トトメスの工房から発見されました。後で全体を組み立てるための一部であったと推測されています。

ネフェルティティの頭部。

ネフェルティティの頭部。

ネフェルティティの胸像というと、ベルリンの新博物館で展示されているこの像が有名です。この胸像はユダヤ系ドイツ人考古学者ルートヴィヒ・ボルヒャルトによって、テル・エル・アマルナのトトメスの工房跡で発見されました。発掘品の配分に際して不当に価値を過少評価してドイツへ持ち出したとして、エジプトは返還要求を続けています。

また、この像は贋作であるという説も出ています。エジプト考古学博物館の展示品と比べると、確かに似た顔つきなのですが、ベルリンのものはアマルナ様式のものとしては整い過ぎているという感じもします。本物を見る必要がありますね。

パネル類。

アテン賛歌のパネル。

アクエンアテン、王妃ネフェルティティ、2人の娘のメリトアテン、メケトアテンがアテン神を崇拝している場面が描かれています。アテン神の象徴である太陽円盤から光線から降り注いでいます。

これも同じテーマです。

チャリオットを走らせるアクエンアテン。

塔門型祭壇。

左には、アテン神から生命の印のアンクを受け取るアクエンアテンが描かれています。

右は捧げものをする絵でしょうか。

再び二階に戻って、見ていない部屋を見学しました。この部屋は、ツタンカーメンの部屋の近くにあり、知名度が無いために素通りするところでした。

プスセンネス1世の黄金のマスク(第21王朝 BC1049~1002年)。

ツタンカーメンの黄金のマスクと並ぶ貴重な黄金のマスクのようです。下エジプトのタニスでは、プスセンネス1世の王墓が未盗掘の状態で発掘されました。

なお、インディ・ジョーンズ シリーズの第1作の「レイダース/失われたアーク《聖櫃》」では、タニス遺跡に聖櫃が隠されていたという設定になっています。

左は、プスセンネス1世の息子・アメンエムオペトのマスク。右は、プスセンネスの1世の息子アメンエムオペト王の黄金マスク。

誰のもんか判りませんが立派な棺です。

ハヤブサの頭部(第6王朝 BC2350年頃)

胴体はブロンズ製で、頭部は金。

この部屋には金製品がまとまって展示されていました。

中央は、セラピスを飾った冠(ハドリアヌス統治下 AD117~138年)

セラピスは、オシリス神話を原型にしてプトレマイオス朝の時代に生まれた創生神話の神です。当時のエジプト人にはセラピスをラー。オシリス、聖牛アビスと同化させ、ギリシャ人としては大神ゼウス、アスクレピウスでありディオニュソスと考えました。

イタ王女の襟飾り(第12王朝 アメンエムハト2世の治世 BC1911~1877年頃)

イタ王女は、アメンエムハト2世の娘。

クヌメトの冠(第2王朝 アメンエムハト2世統治下 BC1929~1895年)

アメンエムハト2世の娘のクヌムト王女の埋葬品。

ツタンカーメンの墓の埋葬品をもう一度見てから、二か所に分かれているミイラ室を見学しました。

ミイラ室は撮影禁止のため、入口に置かれた展示品だけを載せておきます。ミイラは、見逃すわけにはいかないけど、見てもそう楽しいものでもありませんが。

ミイラ室周辺には、多くの棺がひっそりと置かれていました。

ミイラに被せたと思われるマスク。

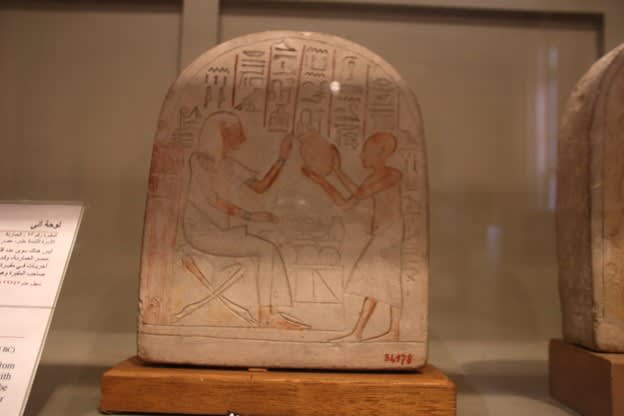

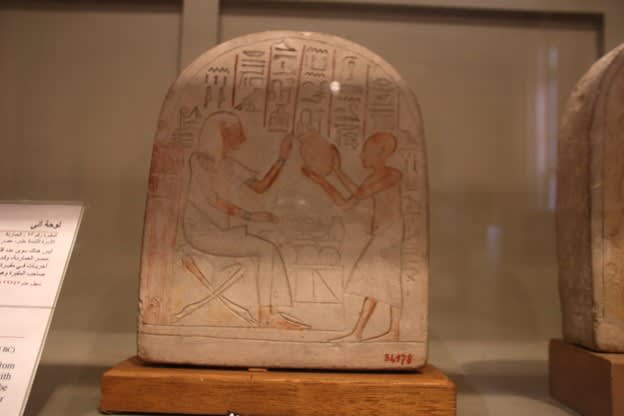

また、29号室にはパピルス文書がまとまって展示されていました。ヒエログリフ(聖刻文字)、ヒエラティック(神官文字)、デモティック(民衆文字)、コプト文字、ギリシャ文字の物があるようです。

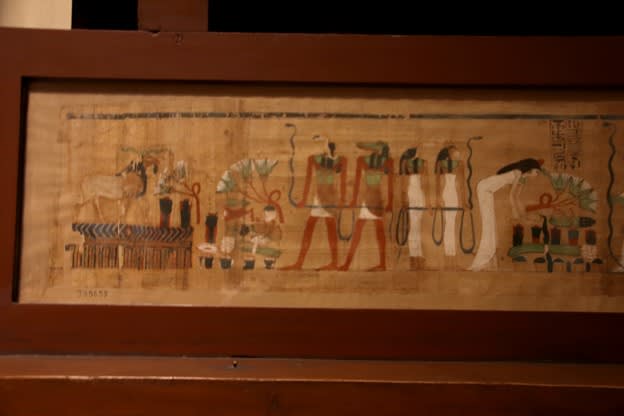

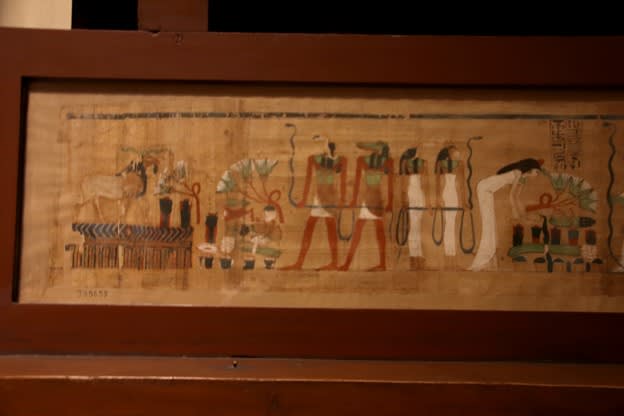

以下は死者の書かな。

時間も無くなってきたので、1階に移動しました。

この石の台は、ミイラ作りのための作業台のようです。

最後に、見落としていたトトメス2世の彩色砂岩製祠堂(第8王朝 BC1493~1479年)を見学しました。祠堂の前に牝牛の姿をしたハトホルス神の像が置かれて中が見づらくなっています。

美しい壁画です。

館内から出ると、1858年にエジプト考古局の初代長官に就任したフランス人考古学者オギュスト・マリエットの像があります。この下に彼は埋葬されているようです。

オギュスト・マリエットは、コプト語の文献を収集するためにフランスからエジプトにやってきました。本来の目的は果たすことはできませんでしたが、資金を遺跡の発掘につぎ込み、発掘の業績をあげたことから、エジプト政府から初代の考古学長官に任命されました。当時、諸外国はエジプトで発掘を行っては、発掘品を国に持ち去っていましたが、マリエットは海外持ち出しを制限しました。エジプト国内にたまった発掘品を展示するための博物館を開設したのが、現在のカイロ考古学博物館のもとになっています。

新博物館の開館に伴って、この像と墓の取り扱いがどうなるのか気になります。

博物館の外に出ると、入館を待つ長蛇の列ができていました。見学者が多いのと、荷物検査のために時間がかかります。

ツアーに「エジプト考古学開館前の開館前の入場」が含まれていたならば、是非ともそのツアーを選ぶべきでしょう。

エジプト考古学博物館の見学は、2時間では足りず、今回も見落としたものがかなりありました。ただ、見どころの多いエジプトではしかたがないですね。

まずはアマルナ美術の展示室に向かいました。

アメンヘテプ4世(アクエンアテン)像(第18王朝 BC1350~1334年)

カルナック神殿にあるアテン神殿の柱に飾られていました。

アクエンアテン巨像

カルナック神殿にあるアテン神殿に飾られていましたが、アクエンアテンの宗教改革が失敗に終わった後に、異端とされてアテン神殿は破壊されてしまいました。その跡地から発見されたものです。

アクエンアテンの時代には、規則に縛られて個性を抑える伝統的な表現から、個性を誇張気味に表現するものに変わりました。これをアクエンアテンが新都市を造って遷都したテル・エル・アマルナにちなんで、アマルナ美術と呼んでいます。

現代美術に通じる魅力があると思います。

これも同様の像。

ネフェルティティの頭部。

ネフェルティティは、アクエンアテンの第一王妃。この未完成の像は、テル・エル・アマルナの主席彫刻家トトメスの工房から発見されました。後で全体を組み立てるための一部であったと推測されています。

ネフェルティティの頭部。

ネフェルティティの頭部。

ネフェルティティの胸像というと、ベルリンの新博物館で展示されているこの像が有名です。この胸像はユダヤ系ドイツ人考古学者ルートヴィヒ・ボルヒャルトによって、テル・エル・アマルナのトトメスの工房跡で発見されました。発掘品の配分に際して不当に価値を過少評価してドイツへ持ち出したとして、エジプトは返還要求を続けています。

また、この像は贋作であるという説も出ています。エジプト考古学博物館の展示品と比べると、確かに似た顔つきなのですが、ベルリンのものはアマルナ様式のものとしては整い過ぎているという感じもします。本物を見る必要がありますね。

パネル類。

アテン賛歌のパネル。

アクエンアテン、王妃ネフェルティティ、2人の娘のメリトアテン、メケトアテンがアテン神を崇拝している場面が描かれています。アテン神の象徴である太陽円盤から光線から降り注いでいます。

これも同じテーマです。

チャリオットを走らせるアクエンアテン。

塔門型祭壇。

左には、アテン神から生命の印のアンクを受け取るアクエンアテンが描かれています。

右は捧げものをする絵でしょうか。

再び二階に戻って、見ていない部屋を見学しました。この部屋は、ツタンカーメンの部屋の近くにあり、知名度が無いために素通りするところでした。

プスセンネス1世の黄金のマスク(第21王朝 BC1049~1002年)。

ツタンカーメンの黄金のマスクと並ぶ貴重な黄金のマスクのようです。下エジプトのタニスでは、プスセンネス1世の王墓が未盗掘の状態で発掘されました。

なお、インディ・ジョーンズ シリーズの第1作の「レイダース/失われたアーク《聖櫃》」では、タニス遺跡に聖櫃が隠されていたという設定になっています。

左は、プスセンネス1世の息子・アメンエムオペトのマスク。右は、プスセンネスの1世の息子アメンエムオペト王の黄金マスク。

誰のもんか判りませんが立派な棺です。

ハヤブサの頭部(第6王朝 BC2350年頃)

胴体はブロンズ製で、頭部は金。

この部屋には金製品がまとまって展示されていました。

中央は、セラピスを飾った冠(ハドリアヌス統治下 AD117~138年)

セラピスは、オシリス神話を原型にしてプトレマイオス朝の時代に生まれた創生神話の神です。当時のエジプト人にはセラピスをラー。オシリス、聖牛アビスと同化させ、ギリシャ人としては大神ゼウス、アスクレピウスでありディオニュソスと考えました。

イタ王女の襟飾り(第12王朝 アメンエムハト2世の治世 BC1911~1877年頃)

イタ王女は、アメンエムハト2世の娘。

クヌメトの冠(第2王朝 アメンエムハト2世統治下 BC1929~1895年)

アメンエムハト2世の娘のクヌムト王女の埋葬品。

ツタンカーメンの墓の埋葬品をもう一度見てから、二か所に分かれているミイラ室を見学しました。

ミイラ室は撮影禁止のため、入口に置かれた展示品だけを載せておきます。ミイラは、見逃すわけにはいかないけど、見てもそう楽しいものでもありませんが。

ミイラ室周辺には、多くの棺がひっそりと置かれていました。

ミイラに被せたと思われるマスク。

また、29号室にはパピルス文書がまとまって展示されていました。ヒエログリフ(聖刻文字)、ヒエラティック(神官文字)、デモティック(民衆文字)、コプト文字、ギリシャ文字の物があるようです。

以下は死者の書かな。

時間も無くなってきたので、1階に移動しました。

この石の台は、ミイラ作りのための作業台のようです。

最後に、見落としていたトトメス2世の彩色砂岩製祠堂(第8王朝 BC1493~1479年)を見学しました。祠堂の前に牝牛の姿をしたハトホルス神の像が置かれて中が見づらくなっています。

美しい壁画です。

館内から出ると、1858年にエジプト考古局の初代長官に就任したフランス人考古学者オギュスト・マリエットの像があります。この下に彼は埋葬されているようです。

オギュスト・マリエットは、コプト語の文献を収集するためにフランスからエジプトにやってきました。本来の目的は果たすことはできませんでしたが、資金を遺跡の発掘につぎ込み、発掘の業績をあげたことから、エジプト政府から初代の考古学長官に任命されました。当時、諸外国はエジプトで発掘を行っては、発掘品を国に持ち去っていましたが、マリエットは海外持ち出しを制限しました。エジプト国内にたまった発掘品を展示するための博物館を開設したのが、現在のカイロ考古学博物館のもとになっています。

新博物館の開館に伴って、この像と墓の取り扱いがどうなるのか気になります。

博物館の外に出ると、入館を待つ長蛇の列ができていました。見学者が多いのと、荷物検査のために時間がかかります。

ツアーに「エジプト考古学開館前の開館前の入場」が含まれていたならば、是非ともそのツアーを選ぶべきでしょう。

エジプト考古学博物館の見学は、2時間では足りず、今回も見落としたものがかなりありました。ただ、見どころの多いエジプトではしかたがないですね。