20230801

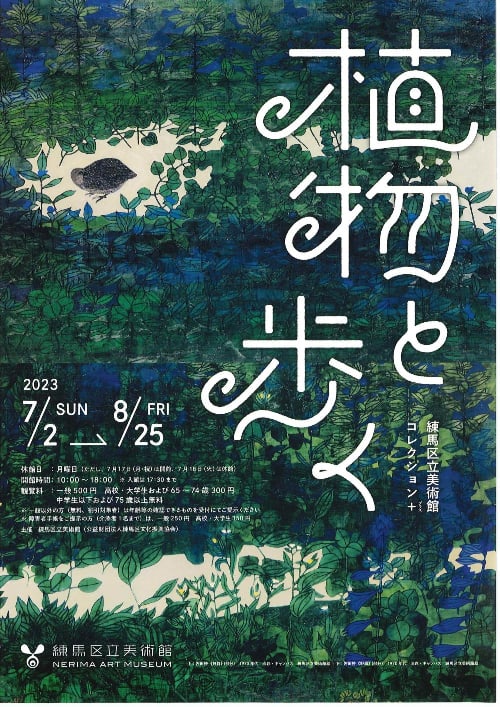

ぽかぽか春庭アート散歩>2023アート散歩夏(9)植物と歩く in 練馬区美術館

7月22日、練馬区美術館の「植物と歩く」展を観覧。yokoちゃんを誘い、いっしょに展示を回りました。

会期:7月2日-8月25日

植物画は、いま大人気のジャンル。yokoちゃんはテレビを持っていないので、「らんまん」を見ていないですが、私は牧野富太郎(1862-1957)も大好きだし、神木隆之介が演じる牧野博士をモデルとした槇野万太郎のドラマも大好き。毎回朝も見て、録画してあるので見逃した時は録画見て、欠かさずドラマを楽しんでいます。7月最終週は、いよいよ牧野博士が「世界の牧野」になるムジナモの発見です。

2017年にyokoちゃんに案内をしてもらって牧野記念庭園にでかけたとき、たくさんの牧野博士の植物画や標本を見ました。今年のみどりの日、小石川植物園の柴田記念室は、ここぞとばかり牧野博士顕彰をやっていました。冷遇されたとはいえ、40年間以上東大で植物学研究をつづけたのですから、東大植物学にとっては、恩人以上の存在です。

白金植物園(科学博物館付属植物研究植物園)の展示室では、植物画コンクールの入賞作品が絵ハガキになって売られていたのを買ったし、植物画のたのしさを味わってきました。

2021年の「キューガーデン英国王室が愛した花々シャーロット王妃とボタニカルアート 展(庭園美術館) 」でも、すてきな植物の絵を見ました。

今回の「植物と歩く」展は、植物や花、木を描いたさまざまなスケッチや油絵、植物画などが練馬区美術館所蔵品を中心に展示されていました。

ロビーの壁

練馬区美術館の口上

「植物と歩く」とはどういうことでしょう? 植物は一つの場所に留まっていながらも、根は地中に、茎や葉は地上に伸びて這(は)い広がり、花をひらかせてはしぼむ、その一生は動きに満ちています。本展では、「植物と歩く」という言葉に、植物の営む時間と空間に感覚をひらき、ともに過ごすという意味を込めました。作家は植物を観察しその特徴をとらえようとするなかで、普段わたしたちが気づかずに通りすぎてしまうようなその意外な姿に迫り、自身の思いを重ねてイメージを作りあげるのかもしれません。

本展では当館のコレクションを中心に展示し、植物がどのように作家を触発してきたかを探ります。コレクションからは、画面をおおい尽くさんばかりに増殖する植物の生命力を描いた佐田勝の油彩画とガラス絵、花が散る瞬間を写実的かつ幻想的にとらえる須田悦弘の木彫、水芭蕉を生涯のモチーフとした佐藤多持の屏風や、約3mの大画面に樹木を描いた竹原嘲風の日本画などを展示します。コレクションに加えて、植物学者・牧野富太郎による植物図と植物標本や、倉科光子による種と芽吹きの両方の時間を記録する絵画を紹介します。

皆さんも、実在の植物から想像上の植物まで、美術館に集まった魅力あふれる植物たちとともに歩いてみませんか。

皆さんも、実在の植物から想像上の植物まで、美術館に集まった魅力あふれる植物たちとともに歩いてみませんか。

プロローグ:植物の観察

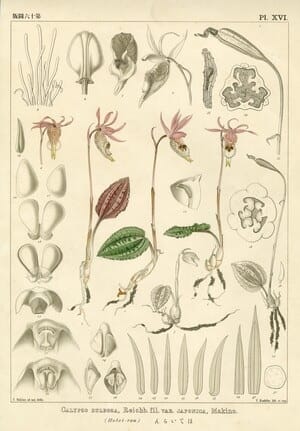

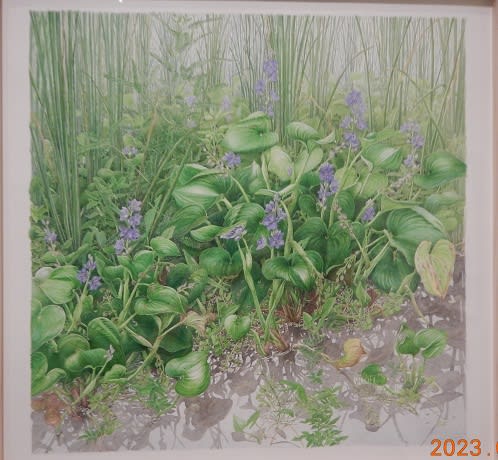

植物を観察し、その姿を描く。植物学者・牧野富太郎による緻密な植物図や、倉科光子が東日本大震災の津波浸水域のフィールドワークを通じて制作した水彩画「ツナミプランツ」など、その視点の多様さを提示する。

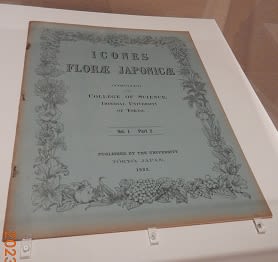

牧野富太郎 「ホテイラン」1911(東京帝国大学理科大学植物学教室編纂『大日本植物志』、第一巻第四集、第一六図版)紙に多色石版印刷 48x36cm 個人蔵

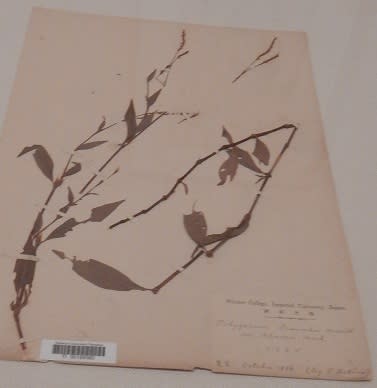

「カワラサイコ」標本 牧野富太郎採集(高知県)

イヌタデ標本 牧野富太郎採集(東京)1984

牧人富太郎「日本植物志第1巻第2集」1902

朝ドラの中で、十徳長屋の人々も植物学教室の仲間も大喜びで見入っていた、牧野植物志の第1巻です。史実では第4集まで出たところで東大からの横やりが入り、続けられなくなっているのですが、そのあたり、どう脚本にしていくのでしょうか。史実では、植物学教室からの出入り禁止をくらい、ロシアのマキシモビッチ博士は病没、実家の酒屋は倒産してしまうし、牧野家は膨大な借金のために家財差し押さえ。貧乏なせいで13人も生まれた子供の半分は死んでしまうし、すえ子が質入れしたくらいじゃまにあわず、標本を売り払わなければならないというところまで追いつめられます。でも、不思議なことに、牧野の人柄にひかれた支援者があらわれる、という史実。史実では藤丸のモデルの植物学教室仲間は、仕事を得られないことに気落ちして命を絶つのですが、そんな暗い面はカットされるか。

暗い展開でも、植物の持つ生命力に救われる、というのは、倉科光子のツナミプラントシリーズも同じ。津波に襲われた土地に再生した植物を倉科は描き続けています。

倉科光子 「ミズアオイ」ツナミプラント (福島県南相馬市防波堤近くで)

第1章「花のうつろい」

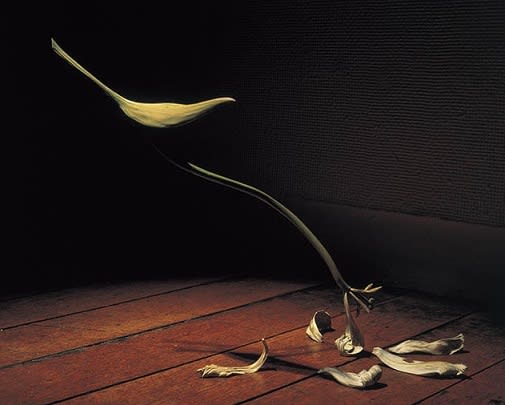

須田悦弘「チューリップ」1996

超リアルな木彫です。

靉光(あいみつ) 「花と蝶」油彩・カンヴァス 1941~42年頃

靉光「ばら」1943 「グラジオラス」1944

yokoちゃんは草間彌生のエッチングは苦手だったようで、「通常の感覚の持ち主にはこういうように描けないよね」という。6月にいっしょに食事した元同僚は草間彌生の大ファンだというし、好みはそれぞれ。私は、かぼちゃシリーズは割合好きだし、点々がいっぱいの版画に目が回りそうになるときもある。

第2章「雑草の夜」

佐田勝「野霧」1970年代

第3章「木と人をめぐる物語」

野見山暁治(1920-2023)2014年文化勲章受章者 練馬区の名誉区民。先月2023年6月22日に、102歳で亡くなりました。

「植木鉢と燭台」1948

竹原嘲風「豊秋禽喜」1929

エピローグ「まだ見ぬ植物 」

学芸員さんがイベント企画のコンサートで挨拶していました。館所蔵の作品をうまく企画にのせたと思います。いつもなら地味な地味な展示の植物画も今はちょうど「らんまん」人気で、牧野博士の植物画の絵ハガキは「完売」のお知らせが出ていました。

花の絵は古くからのモチーフですし、木や草も、洋画でも日本画でも数多く描かれてきました。

今回の「植物と歩く」は、自館収蔵品でまかなう、キュレーターの「見せ方」のうまさが光っていました。自然との切むずび方は画家や彫刻家によって異なるように、人もそれぞれの生き方で自然と歩んでいくのでしょう。私はわたしのやり方で、見方で。花や木の間を歩きながら、植物の力を感じました。

大小島真木「大樹 Fetus tree」2020

(368×549.8)今回一番大きかった綿布の作品

<つづく>