20230725

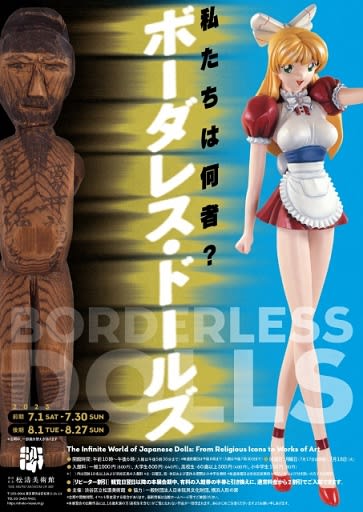

ぽかぽか春庭アート散歩>2023アート散歩夏(8)私たちは何者?ボーダレスドールズ展 in 松濤美術館

美術館の展示を企画し、準備するのは主にキュレーター(学芸員)の仕事です。展覧会の何年も前に企画をたて、企画が通るように根回しし、作品の借り出しの交渉を数年かけて行う。展示の構成順番を決め、解説文を書き、図録を編集し執筆者に依頼する。ひとりで行うのではないにしても、とてもたいへんな仕事だと思います。

何年もかけて準備し、ふたを開けてみたらほぼ同じ企画がふたつの美術館で展示された、という例も今年の春ありました。新宿のそんぽ美術館『ブルターニュの光と風展』と上野の西洋美術館『憧憬の地 ブルターニュ ― モネ、ゴーガン、黒田清輝らが見た異郷』の二展。「ブルターニュ」に集い、ブルターニュを描いた画家たちを特集したのです。私はそんぽ美術館のみ見たので、比較はできませんが、プレスへのお披露目で同じ企画がふたつの美術館で行われることがわかったとき、双方のキュレーターの気持ちはどうだったでしょう、と思ったら、両館のキュレーターは学友。東京芸大でモネを中心に19世紀フランス絵画を研究し、学位を受けた研究者。会期中ふたりの対談もあったとのことです。でもやっぱり張り合う気持ちはあったろうな、と、俗人の感想。

そんぽ美術館だけ見たのは、カンペール美術館という初めて聞くフランスの美術館からの借り出し作品の展示だったから。次にいつ見られるか、わからない。一方西洋美術館は、松下コレクションが中心の自館所蔵作品を並べているから、何年かたてば今回の展示の作品も順に展示される。常設展示の中で見られると思ったので、チケットをけちった。

さて、学芸員の話は枕です。7月12日に東京37度という暑さの日に出かけて、観覧した松濤美術館の展示にキュレーターのセンスを感じたから。 企画構成は同館学芸員の野城今日子(やしろきょうこ)と平泉千枝が担当。野城さんは、東大で文化財情報を専攻。近代現代彫刻の研究者です。図録の解説も担当。平泉さんは、フランス近世美術、とくにジョルジュ・ド・ラ・トゥール研究の第一人者。

松濤美術館は、異性装を特集したり、なかなかとんがった展示を見せてきました。今回の「私たちは何者?ボーダレスドールズ展」も、とっても面白かった。

私は彫刻より人形が好きなので見にいったのですが、私のイメージする鹿児島寿蔵や堀柳女などの枠をらくらくと飛び越えた広い視点の展示で、平安時代の井戸から発掘された「呪いの人形」から、市販されているラブドールまで。とくにラブドールは人形の実物をはじめてみました。私が知っていたラブドールは映画「空気人形」くらい。映画の印象もあるけれど、やはりちょっと陰のイメージがありました。

松濤美術館の口上

日本の人形といったら、みなさんは何を思いおこすでしょうか。お雛様?呪い人形?それともフィギュアでしょうか?はたまた、生人形や蠟人形、マネキンも、日本の人形を語る上で欠かせないものでしょう。

このように日本の人形は、もはや、体系化することが難しいほどに多様な種類があふれているのです。

このように日本の人形は、もはや、体系化することが難しいほどに多様な種類があふれているのです。

そして、日本の人形の歴史を振り返れば、民俗、考古、工芸、彫刻、玩具、現代美術と、実にさまざまなジャンルのボーダーラインを縦横無尽に飛び越えながらあり続けていることがわかります。分野を問わない、曖昧な存在を武器として生きながらえてきた唯一無二の造形物が人形といえるでしょう。本展は、 そんな日本の人形の一括りにはできない複雑な様相を、あえて「芸術」という枠に押し込めず、多様性をもつ人形そのものとして紹介することで、日本の立体造形の根底に脈々と流れてきた精神を問うものです。

何かに縛られることなく軽やかに境界を越えていく日本の人形は、普段、私たちが囚われている「美術」、あるいは「芸術」という概念にさえ揺さぶりをかけます。私たちは一体何を「芸術」とし、何を「芸術」ではないとしているのか。それは果たして正しいのか。人形をとおし「芸術」そのものを考える機会となるでしょう。

何かに縛られることなく軽やかに境界を越えていく日本の人形は、普段、私たちが囚われている「美術」、あるいは「芸術」という概念にさえ揺さぶりをかけます。私たちは一体何を「芸術」とし、何を「芸術」ではないとしているのか。それは果たして正しいのか。人形をとおし「芸術」そのものを考える機会となるでしょう。

会期:前期: 7月1日(土)~7月30日(日) 後期: 8月1日(火)~8月27日(日)

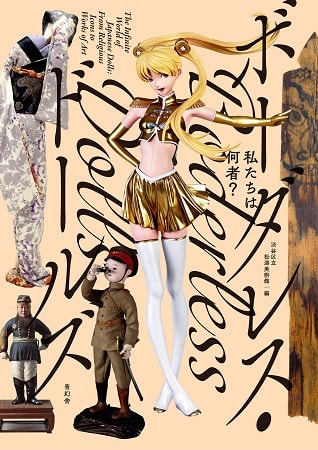

図録表紙

2階ロビーは撮影可能

2階は時系列に沿って、さまざまなヒトガタ、人形が集められていました。

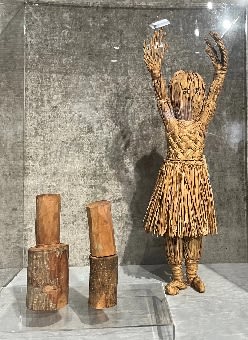

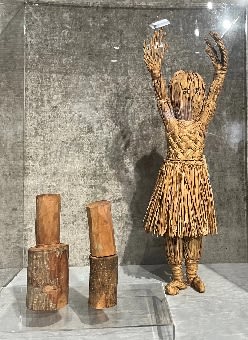

惜しむらくは、縄文時代の土偶、古墳時代の埴輪が一体ずつでもあったらよかった。2階の展示最初は、平安時代の井戸から出土した呪いのヒトガタ。呪い殺したい相手の名前がヒトガタのからだに書いてある。「あなたの名前を書いて井戸に投げ込みました」なんて言われたら、それだけで気うつの病になってしまいそう。民間信仰のヒトガタ。おしらさまはよく知られていますが、サンスケという東北のヒトガタをはじめてみました。12人で山に入ると災いがおこるので、13人目をヒトガタとして連れていく。名前はサンスケ

呪いの人形 13人目のサンスケ

第2章 社会に組み込まれた人形 社会を作る人形

江戸時代、雛人形を飾る習慣も生まれ、民俗や宗教とかかわりながら、人形は日常生活、社会の中に根付いていきます。

江戸期寛永雛

三代山川永徳斎 昭和初期

第3章 彫刻の登場 彫刻家の誕生

明治に美術として彫刻が導入されました。それでもまだ人形はアートとしては認められず、人形がアートとして認知を得るのは1936年帝展に鹿児島寿三、堀柳女、野口光彦の3人が入選してからのこと。

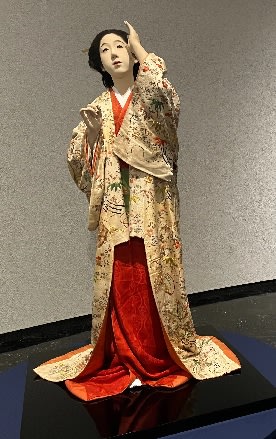

小島与一(1886 - 1970 )三人舞子 1924(大正13)

第4章 美術作品としての人形 人形芸術運動

平田郷陽らの作品により、人形はアートとしての地位を確立していきます。

平田郷陽(1903 - 1981 )児と女房1934

堀柳女(1897-1984)踏絵1933 御産の祈り1941

鹿児島寿蔵(1898-1982)さぬのちがみのおとめ

近代美術館の工芸館が旧近衛師団の建物にあったころに、何度か展示にいきあった、さぬのちがみの乙女像。歌人でもあった鹿児島寿蔵は、夫は配流され、自身は下級官女であったという万葉歌人の人を恋う気持ちもことばをつむぐ熱い気持ちをも、人形の髪にも手にもこめているように思います。

・君が行く 道のながてを 繰り畳ね 焼きほろぼさむ 天の火もがも(巻15‐3724)

・天地(あめつち)の 底ひのうらに 吾が如く 君に恋ふらむ 人は実あらじ(巻15‐3750)

2階の展示はひとまわりぐるりと回ると平安の呪い人形から現代のリカちゃん一家の人形まで人形の千年を見渡すことができます。

何度か見てきた四谷シモンの「解剖学の少年」のほか、私が見たことのなかった人形作家も展示されていて、衝撃的な作品もありました。たとえばは、自分の家族や親族との軋轢や不安定な心理を表現しているという作品。四谷シモンを「グロかわいい」と評する「かわいい」以外のことばを持たない現代のフィギュア好きギャルも、これらを「かわいい」とは言わないだろうけれど、一度見たら忘れられない。

工藤千尋作品

現代の人形といえば、海洋堂のフィギュアです。海洋堂No.1の原型師DOMEのフィギュアが何体かでていました。

村上隆 《Ko²ちゃん(Project Ko²)》1/5原型制作 BOME(海洋堂)1997年

オリジナルのDOME作品は、海洋堂で一体8万で買えるそうですが、DOMEとのコラボフィギュアを発表してきた村上隆は、売り上手。村上の「マイ・ロンサム・カウボーイ」は、1500万ドル(レートによってかわるが、約16億円)でアメリカの金持ちが買いました。現代アートの見方がにまったくわからない私の目で見ても、村上隆よりDOMEのほうがアートだ。でも、DOMEは海洋堂の一社員で、村上は『芸術企業論』を書いた「売り込む技術」の達人です。村上はゼミの学生に、いかに作品を仕上げるかがアートなのではなく、いかに売り込むかというマーケティングやプレゼンの技術なのだ、と教えていました。

地階には等身大の生き人形が展示されていました。明治期、等身大のリアルな生き人形は、見世物として人気でした。見世物としての人気が衰えた後は、百貨店の生き人形に着物を着せて、マネキンとして活用する、という方向にむかいました。

着物のマネキンとして転用された生き人形

生き人形は見世物扱いですから、作品は興行が終われば廃棄され、海外の博覧会などに出品されたもののほか、国内にはほとんど作品がのこされていません。私も、松本喜三郎(1825 - 1891)や安本亀八(1826 - 1900) の展覧会があったときに見逃しているので、次はアンテナ張って見逃さないようにしないと。

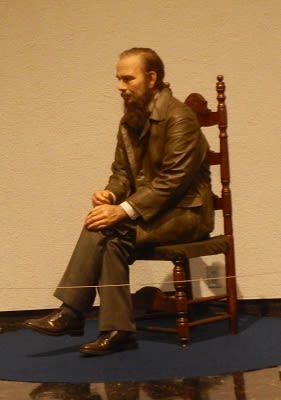

現代の生き人形。超リアルなドストエフスキー

ロシア排斥が世に起きた時、そのアンチテーゼとしてこのドストエフスキーが作られたそうです。

第9章

第9章にあたるラブドール展示は、1階から入るバルコニー展示室。地階の展示が見渡せる幅1.5mくらいの展示場所なのでこんでいたら観覧待ちの列に並ぶかも。高校生以下は入場禁止。いまどきの高校生は、素裸の有明夫人なんぞ見ても興奮しないだろうけれど。

精巧なつくりのラブドール、オリエント工業で買うなら、一体5万から20万。高いほうが性能がいいのだろうと思う。知らんけど。そのうちAIを組み込んで、ちゃんと会話の相手もしながら求めに応じるような仕組みが備わると思います。

オリエント工業草野真希子の作品。ラブドール麗人形と愛人形。美男美女が微笑みを浮かべて座っていました。女性の人形の使用目的は知っているけれど、男性人形使用は、女性用なのか男性用なのかわかりませんでした。

愛人形麗人形の手前には、秘宝館に展示されていた「有明夫人」。秘宝館の展示では、裸体を妖しくさらす夫人の脇にあるおっぱいを押すと夫人が回転し、もうちょっとのところで大事なところが見えそうになるのですが、有明海のむつごろうが登場して、肝心な部分を隠します。

50年ほど前まで、各地の温泉地にはこのような秘宝館が大賑わいのアトラクションになっていて、全国で200以上の秘宝館があったそう。現在は熱海秘宝館ほか、全国に3館残っているだけ。娘と熱海に泊まったおり、旅行社配布の「熱海周遊チケット」には秘宝館もあったと思うのですが、トリックアート館だけ見て、ふもとに降りるバスの時刻を気にして見ないでしまいました。惜しいことをした。もっとも、女性の秘所が見えた見えないといっても、別段おもしろくともなんともない。

作品保護と所有権保護のため、館内全面撮影禁止だったのが、ちょい残念。自分の記録のためには、図録を買ったらいいだけのはなしですが、2980円をケチった無職高齢者。

今回の2500円のぐるっとパス利用で、この人形展がいちばんよかった。行き帰りの渋谷の街は暑かったけれど、家で「冷房つけるか電気代を考えるか」と迷っているなら、冷房のきいた美術館や図書館ですごすのもよい。生き人形に感心したり、村上隆の商魂をやっかんだりするのも、夏の一日。

1階ロビーの椅子で涼みがてら図録の文字部分は全部読み終わる。

2階ロビーは撮影可能

松濤から渋谷駅まで歩いただけでどっと疲れたので、渋谷駅地下のカフェでコーヒー休憩。アイスコーヒー500円は、私には高いが、マックが見当たらなかった。さて、次はどこに涼みに行こうか。

<つづく>