おはようございます。

今日はギザミネ飼育の水質編です。

まずはこちらをご覧下さい。

http://www.breedingturtles.com/hydromedusatectifera.html

すごいですよ、このブリーダーさん。

水槽飼育なのにシェルロッドなしで仕上げています。

ポイントは大型水槽とシェルターへのこだわりです。

極論ですが水量があれば水換えしない方がいいカメです。

150×60×45水槽に水深20㎝、オーバーフロー濾過槽に90×60×45、ボールバルブで流量調整可能にすればきちんと飼えます。

ここまで出来る方はほぼいないと思うので簡単な方法はエーハイムでゆっくりと水を回して濾過を効かせるのです。

最新のプロフェッショナル4はかなりお勧めです。

http://www.eheim.jp/professionel4/

濾材を少しだけカルシウムメディアと入れ替えPH7〜8を維持できれば調子よく飼えるし、あのブリーダーのような素晴らしい個体に仕上げることも可能だと思います。

さて、肝心の水質ですがPH7〜8のややアルカリ性寄りの中性がベストです。

新水を嫌うカメですが甲長10㎝程度までは浅瀬で暮らしています。

浅瀬は降雨の影響を受け、雨がふれば新水が注ぎ込みます。

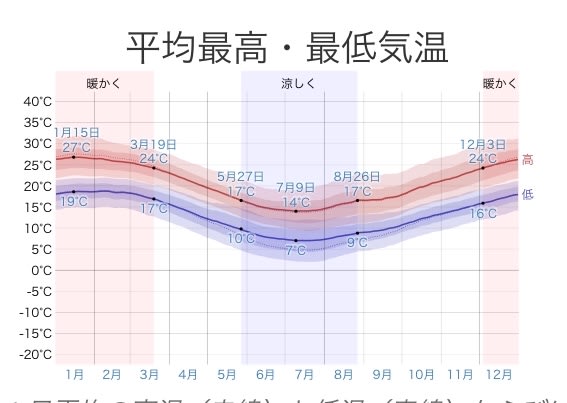

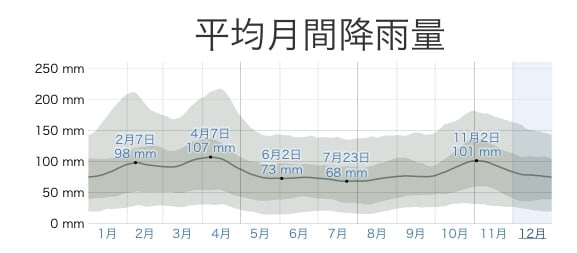

モンテビデオの降水量です。

参考までに東京の梅雨時で約200㎜、冬の間は約50㎜と比較すれば毎月の降水量が多い地域だと分かると思います。

つまり浅瀬に棲んでいる間は水換えしても大丈夫です。

濾過を効かながら毎日1/3程度の換水がベストです。

成長に伴い換水頻度・換水量を減らしていくのです。

またこのカメは古くからいわれているブラックウォーターではなく弱アルカリ性の硬水です。

上記のブリーダーがイタリア在住というのは偶然ではありません。

イタリアの水は硬水です。

従って成体が棲む深場の水質はおそらくPH8、TDS値が300ppm程度の硬水です。

これを再現するには濾材にカルシウムメディアやパワーハウスを混ぜるといいです。

http://mmcblog.jugem.jp/?eid=100&PHPSESSID=o3v6jea9tgt2tsa87ontgsbvp2

http://www.taiheiyo-cement.co.jp/service_product/powerhouse/products/filter-medium/product1.html

控えめにこれらの濾材を使用し、添加剤で調整できれば飼育環境は万全となります。

http://aquainterior.marfied.co.jp/products/water/cichlid-essential.html

カメの世界では濾過の効用が語られることもなく、換水のみの飼育方法が長らく主流でした。

カメは排泄量も多く一般論としてはその通りですがことhydromedusa属はこの範疇ではありません。

彼等の代謝量は他のカメに比較して圧倒的に低いからです。

彼等の本来の摂餌量であれば濾過飼育は可能です。

高温・大量給餌・大量換水、この逆の低温・少量給餌・少量換水を実践すれば先のブリーダーのような素晴らしい個体を日本でも見られるようになることでしょう。

シェルターはこだわるべきです。

これは我が家のブラジルヘビクビですが、このように甲羅が触れるような遮蔽物を特に好みます。

ケージ内に気に入ったシェルターがあり水質・水温が合っていればhydromedusa属は動き回ることはありません。

そのかわり給餌の際には素早いダッシュ力に驚くことでしょう。

緩慢に動き回ることやモグモグと摂餌するのはベストな飼育環境ではありません。

彼等の本来の姿は極めて静と動のメリハリの効いたライフスタイルです。

私は飼育部屋に入ることも極力控えていますがやはり飼育3年目ともなると彼等も私の気配に気づくとシェルターから出てきてエサくれダンスをします。

どうやら家族を見分けるらしく私と家内が入室した時はシェルターから出てきます。

hydromedusa属はリクガメやハコガメと比べると飼育者との距離があり、今流行りのハンドリングとは対極にあります。

また給餌量が多いと死んでしまうので給餌の楽しみもありません。

しかしこれこそが本来の爬虫類飼育であり、爬虫類飼育の醍醐味だと私は考えています。

参考までにモンテビデオ市の来週の天気予報です。

ものすごい寒暖差ですね。更に今年5月の千葉市の気温です。

意外にも似ています。

更にブラジルヘビクビの棲息地の気温です。

彼等はこれからが産卵シーズンですがこんなに寒いのです。

彼等の 棲息地は雨季入りです。

hydromedusa属は雨と産卵の関係が深いと言われてますがそれはまた別の機会にします。

ギザミネのウルグアイCBは法人形式の研究所由来ですが、実情は1人のブリーダーさんが運営しています。

彼の本職は公認会計士であり、正直ブリーダーとして食べている訳ではなく、完全なる趣味です。

彼がブリードを辞めればギザミネCBはほぼ確実に我々の買える値段ではなくなるでしょう。

リスクに備え、ぜひとも日本でのブリード技術の確立を目指して欲しいと思います。