今日は。

私がカメの飼育をやめたのは就職の決まった大学5年生の秋です。

余談ですが母校は留年とならずに8年生までは進級します。

サンプラザ中野さんが8年生で除籍となった当時、私も在校生でしたので学内でも話題でした。

さて、家を出て会社の寮に入るので当時飼育していたワニガメを知人にあげ、ポリプテルス12匹は全てショップに引き取りして頂きました。(もちろんタダです。)

カメの飼育を再開したのは自宅を建てた2003年です。

大学生の頃に憧れた幻のパーカーナガクビガメがなんと39,800円で売られていたからです。

因みに私が大学生の頃はパーカーナガクビガメは100万円もしたのですよ!

オスは甲長8㎝、続いて2005年にメスを甲長5㎝で購入し、今に至ります。

現在では面影もありませんが、飼育して10年程はオスの方が大きかったのです。

メスを購入した2005年、今度はベニマワリセダカガメを購入しました。

現地のFH、甲長は4㎝もありませんでしたが立派なオスに育ってくれました。

そして2007年、WCアダルトオスが2匹いたので新たにメスのベビーを購入しました。

この仔も現地FHでしたが期待通り甲長20㎝のメスに育ちました。

さて、お気づきでしょうか?

私がベビーから育成したカメ達の甲羅がツルツルなのが。

イベントなどで機会があれば皆様も気をつけてこれらのカメのアダルト個体を見て下さい。

パーカーは成体サイズで甲羅が綺麗な個体はまずいないはずです。

セダカも大抵のアダルト(育成個体)は成長線でボコついているはずです。

我が家のカメ達の甲羅が綺麗なのはおそらくストレスが関係していると思います。

この本を読むとカメとストレスの因果関係の理解が進むはずです。

カメは少しの移動でもストレスを強く感じるのです。

この点については私もソリガメで大失敗をしたので身をもって反省しています。

この反省からオブロンガは大阪から新幹線で東京駅まで持って来て頂くというハンドキャリーにこだわりました。

さて、上記「リクガメ飼育百科」では広さ・温度勾配とストレスの因果関係については何度も言及しています。

私はミズガメですがやってきたことは同じです。

可能な限り大きなケージを用意して、温度勾配をつくることには留意してきました。

使用するサーモスタットは温度センサーがシビアで(普及品は実はかなりアバウトです)、温度設定が0.1度単位で調節できます。

https://rei-sea.iwakipumps.jp/products/cooler/tchc/

例えば2月に購入したオブロンガ。

広いケージに水温計を3カ所入れ、水温22度から24度までのゾーンをつくりました。

常に22度のゾーンに居つくことを確認後、水温22度上限で飼育しました。

私は水温1度の上下動も0.1度ずつ10日かけます。

また昼夜の温度差は0.5度単位で調節します。

休日などに昼間は27度まで上げて夜に18度まで下げてやると凄く状態は上がります。

オブロンガは2月に購入してから10ヶ月で甲長が倍以上になりました。

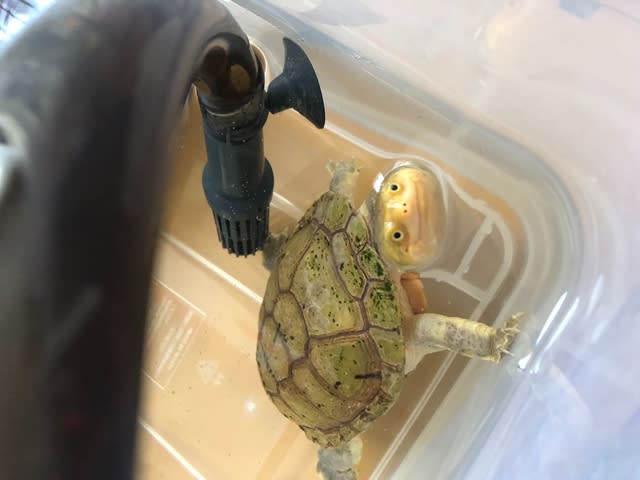

可愛いらしいベビーが今では…

こんな大人びてきました。

この仔の早い成長は高温によるものではありません。

おそらく水質・水温・エサが的確なことによるストレスフリーが早い成長スピードの要因だと考えています。

ナガクビガメでは脱皮不全の甲板を強制乾燥により剥がすことをよく聞きますが我が家のパーカーは脱皮不全を経験していません。

ただ初めて脱皮を経験した時は病気かと思い焦りましたが…

本当に一晩で殆どの甲板が剥がれ落ち、水底に散乱するのです。

これはブラジルヘビクビも今年経験しました。

やはり一気に甲板が剥がれ落ちるのです。

もちろんこのカメも強制乾燥はしたことはありません。

脱皮はストレスなく成長していればこのようにごく自然に行われると思います。

来た頃です。

脱皮前はこんな成長線が見られます。

脱皮後はこんな甲羅になりました。

我ながら順調な成長に大満足です。

このカメとストレスの因果関係については様々なケースとその要因があるので単純な論理に集約することが出来ません。

ただ広さ・水質・温度(勾配)・エサ・紫外線・通気の組み合わせがストレス要因であることは間違いありません。

もっと掘り下げたいのですが、最近思うのはカメも人間と同じで何をストレスとするのか?については個体差があるのだと思います。

カメの性格の差です。

人と接するのが好きなカメもいれば逆に嫌いなカメもいます。

こうした個体別の性格を理解することも飼育者の観察眼が試されると思います。

いずれにせよ何をストレスと感じるかを探求することがよりよくカメを飼育することとなり、綺麗な成体に育ってくれるのだと思います。

忘れてはならないのは「カメは人間より遥かにメンタルが弱く、外的環境の影響を受けやすい」ことです。

頑丈そうな甲羅とは裏腹に極めてデリケートな生き物であることを我々は学ばなければならないと思います。