おはようございます。

ただ今ひたすら南米曲頸記事ばかり読み漁っています。

まぁ不人気種だけに少ない情報量ですが…

しかし似田坂先生のクロハラヘビクビ国内CBの記事が一番詳しく、勉強になります。

あとはウルグアイのギザミネヘビクビの研究センター記事でしょうか。

まずはクロハラが産卵後4ケ月を経て発生するという記事は非常に興味深い内容でした。

何よりもブチハラヘビクビも同じ方法で発生するということは驚きです。

ブチハラヘビクビガメはブラジルヘビクビガメと同所的に分布しており、これは相当な情報です。

始めに結論を述べましょう。

私が推測するブラジルヘビクビガメの繁殖サイクルは以下の通りです。

初夏11月に産卵。

12月〜2月までの3ヶ月間、夏場の高温・高湿度を経て卵が休眠解除されます。

3月に発生を開始した卵は5月で発生終了します。

孵化仔は卵内に留まり6〜8月の冬場を休眠し、9月に孵化。

これが私の仮説です。

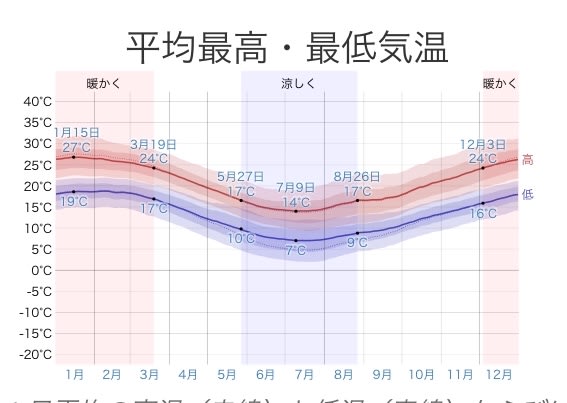

生息地の気候です。

5月20日〜8月10日の80日間は寒い日が続きます。

ブチハラヘビクビは秋、つまり3・4月に産卵します。

その孵卵は産卵後1ヶ月を室温、その後3ヶ月を15度にクーリングすると都合4ケ月で発生開始するそうです。

発生後2ヶ月を25度、その後3ヶ月を28度と丸9ヶ月間を経て10ヶ月目にハッチするそうです。

トゲヘビクビ属は4種全てが秋に産卵するので3・4月が産卵シーズンです。

これを現地気候データと照らすと孵卵方法と一致しています。

しかもクーリング中は低湿度にして乾季を再現すると良いそうです。

ブチハラヘビクビの孵卵期間は10ヶ月とブラジルヘビクビと同じです。

が…

ブチハラヘビクビとブラジルヘビクビの産卵時期は全く違うのです。

ブラジルヘビクビガメの生息地は世界的にも貴重なホットスポットとして厳重な保護区として管理されています。

2007年から2009年の3年間、国家研究として114匹のブラジルヘビクビガメをマーキング調査したデータです。

気温と降雨量、月別雌雄別、成体・幼体別の観察数です。

最近は流石に英文の論文も読めるようになってきました。

観察個体数は114匹ですからかなりこの種の生態を掴んでいるデータだと思います。

これを見ると雨季の10月〜12月に雌の観察個体数が急増します。

更にこの雌達をレントゲン撮影したデータです。

黒棒線が抱卵した雌の個体数です。

いずれの年も11月までに産卵を終えたことの証左となるデータです。

また産卵の中央値が11月なのも非常に興味深いデータです。

我が家のブラジルヘビクビは5月10日に産卵しましたが、現地の11月にあたり極めて正常な季節サイクルでの産卵だったと推測できます。

私がどうしても分からないのがこのブチハラが4月に産卵し、ブラジルは11月、なのに孵化日数はどちらも約300日と言われる点なのです。

ブチハラは上記の孵卵方法と現地の気候変動が一致します。

またカメは発生から60〜90日で胚の形成〜孵化までを終えるのが一般的です。

孵化まで300日を越える種も例外ではありません。

つまり先述のブチハラも産卵後120日は休眠状態にあり、その後150日かけて孵化します。

そして卵内で再び休眠し、雨季を待って孵化し地上に出てくるのです。

南米のトゲヘビクビのCB化が難しいのはこのトリッキーさに加えて休眠解除の温度がかなり厳密に決まっていることだといわれています。

雨季9月〜11月までに発生〜孵化待ち=休眠状態で2月の真夏にハッチは理にかなっています。

対してブラジルは10〜11月に産卵、翌年の9〜10月にハッチリングが観察されます。

卵の期間は約330日。

5〜8月は冬季で、この期間のクーリングで発生開始とすれば30〜50日という極めて短期間に発生〜孵化する計算となり、これは非現実的ではないかと思います。

おそらくブラジルは何か?が休眠解除のキーファクターなのですが冬季のクーリングだと仮定すると孵化の計算が合わないのです。

やはり3ヶ月間の高温高湿度が休眠解除となるのか?

では同じ南米ヘビクビガメ属のギザミネヘビクビはどうでしょう。

ウルグアイのデビット・ファビウス氏の研究によればギザミネヘビクビは11〜12月に産卵し、ハッチリングは夏の終わりの3〜4月とのことです。

つまりギザミネヘビクビは産卵後は約1ヶ月後に発生開始、すなわち卵の休眠解除となるわけです。

つまり11月に産まれた卵は夏の雨季を4ヶ月過ごします。

そしておそらく12月に休眠解除となり発生を開始します。

更に約2〜3ヶ月間の孵化期間を経て3〜4月にハッチに至るサイクルです。

ファビウス氏はギザミネヘビクビの休眠解除キーは高温と高湿度、特に湿度がキーだと推測しています。

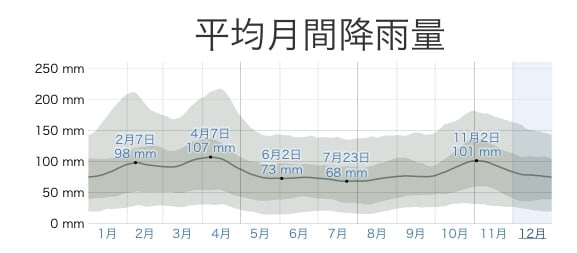

ギザミネヘビクビはウルグアイの市街地等でも生息しているそうなので首都モンテビデオの気候データを確認します。

ファビウス氏のいう降雨量は、

確かに11〜2月にかけて降雨量は増えるようです。

また気温も上がってきます。

この降雨と気温の上昇が発生開始のキーとなるのも頷けます。

ブラジルヘビクビガメの生息地の降雨量をみてみましょう。

特徴的なのは11〜1月の急激な降雨量増加です。

これは東京の梅雨の倍以上の降雨量です。

やはり高湿度が発生開始のキーとなっている可能性が高いと考えています。

私の仮説はこうです。

11月に産卵した卵は、2月までの3ヶ月間、雨季の降雨に晒されます。

これが発生のキー。

休眠解除された卵は3〜5月で発生開始から孵化仔まで成長します。

とりあえず手もとの卵をキャンドリングらしきことをしました。

特に発生の兆しはありません。

もちろん無精卵の可能性も高いです。

現在孵卵温度24度、庫内湿度85%で管理しています。

今後は7月を温度25度、庫内湿度90%。

8月1日〜14日は庫内温度26度、湿度85%で管理する予定です。

仮に有精卵であればこの管理が発生開始のキーとなるはずです。

発生開始が確認できればその時に改めてレポートします。

チェコでこのカメを殖やしたヒネック氏のHPでは孵卵温度21度〜25度としか記載がありません。

ブチハラも18度から28度の温度幅で問題なく孵化するといわれているので上記の比較的温度幅の狭い管理で孵化するのかもしれませんが私はもう少し温度幅を広くとるつもりです。

似田坂先生のクロハラ記事、中野氏のコシヒロの繁殖記事を読むと両氏とも最後は卵殻を割り孵化仔を取り出しています。

やはり南米曲頸は一筋縄ではいかないカメのようです。

ギザミネの国内繁殖記事では小林氏の飼育下個体は5月下旬に産卵、28度で96日かけて孵化とあります。

同属のギザミネの3倍もの孵卵期間といわれるブラジルヘビクビ。

飼育自体も難しいですが、繁殖は更に上をいく技術と知識が必要なようです。

道は険しく、ゴールは遠いですが諦めずに挑戦するつもりです!

この記事を書きながら思ったのですが、頑張ればクリーパーの繁殖記事、自分でも書けるのではないか?と。

実現出来るようにブラジルヘビクビの国内CB取りたいですね。

我が家の 国内2010CBのコシヒロカエルガメ。

babyを二頭買い うまくペアとなり、2016年 初産卵 2017年も産卵

連続で水中産卵、食卵の結果。毎年、夏に交尾しクリスマス~年末に産卵です。メスは産みたくなると陸に上がるそぶりを見せるので今年は、きちんと環境を用意し 私も殖やそうと思っています

お互いに 良い結果の為に励み、可愛い子亀が見れると良いですね

曲頸マニアはカメ界の絶滅危惧種ですから今回の記事も不評でしょう…

時代は既にカメとはすなわちリクガメ、ハコガメと同義語となってしまいました。

コシヒロカエルガメが産卵するサイズなら随分大きな個体だと思います。

中野さんは気が荒いカメだと雌雄を分けて単独飼育されてました。

曲頸は不人気ですが中野さんのようなマニアが殖やすのをやめたら国内CBなんて一撃で消滅しますからね。

ぜひ我々の手で曲頸の国内CBを誕生させていきましょう!