松濤美術館 2009年12月1日(火)-2010年1月24日(日)

昨年の書き残し第三弾にして最後の一つ。会期も明後日の日曜日までとなり、例によってあたふたと。

私は村山塊多(むらやまかいた)をよく知らないので、本展(前期)のみを見渡しながら、この画家につて端的に知ったことや感じたことをつらつらと書きとどめておきたいと思います:

村山槐多(1896-1919)は「22歳5ヶ月で逝った夭折の画家」とチラシにある。しかしながら入口のパネルの説明を読むと、この人は絵画のみならず文芸にも秀でており、古代ギリシャや古事記など古代・古典文化への憧憬も持ち合わせた“表現者”だったように理解される。

それを念頭に、今からちょうど100年前の1910年に、1911年の新年に向けて制作された『A Happy New Year』というポスター画作品の前へ。この作品は本展の幕開けであり、私がこの画家の特異な世界に引きずり込まれる始まりとなった。

最初に軽い驚きを覚えたのは、槐多が中学生のときに1級下の“美少年”、稲生澯(きよし)に送ったラブレター。「友だちになって呉れないか」と切々と訴えるその文体は、ですます調で丁寧ながら自分の感情、意思を直球で押しまくっている。その気持ちを込めた一途さが伝わってくる筆跡。

中学生時代か、と思わず自分のことを振り返る。女子校の常で、運動部の長身でかわいい先輩たちは下級生たちからアイドル視されていたっけ。でも槐多の稲生少年への思慕は、そんなミーハーで呑気なものではない。稲生君をオウブリー・ビアズリーの作品に重ね、「世界で一番美しい」と述べる早熟な彼の場合、「精神にも肉体にも恋しい」である。槐多によるその稲生少年の肖像画も出品されているが、うつむいたその横顔は、いかにも繊細で内気そうな男の子。

勿論その後女性にも恋慕し、恋心を抱いたら相手の感情もなんのその、モデルの「お玉さん」に入れ込むと彼女の家の近くに引っ越したり、元下宿先の「おばさん」に金銭的な援助の手を差し伸べたり。そう聞くと青春全開の20歳前後の若者という感じだが、裸婦像のデッサン画を観れば槐多の冷静な観察眼を感じるし、彼の恋愛対象は年齢だとか性別を超越して、美の本質を追った審美眼によって身定められていたようにも思う。逆にいえば、普通の恋愛をするには感性が鋭すぎたのかもしれない。

『瓶のある静物』(1915)、『石膏像』(1914)、『風船をつく女(A)』(1918)などの木炭デッサン画は上手いなぁ、と思う。上野公園の欅の木を描いた作品は、その木肌が女性の肌のように滑らかで美しい。

風景画も多く描かれ、もしかしたら都会生活の喧騒に疲れたジョン・エヴェレット・ミレイがスコットランドの自然を描くことによって心の安らぎを覚えていたように、槐多も日本の野山を描くことによって尖った精神を落ち着かせていたのかな、などと思った。

彩色作品では、『カンナと少女』(1915)の、きゅっと口元を結んだ少女が印象に残った。顔も手も、背景に描かれた大輪のカンナの茜色と呼応しているようにとても濃い色をしている。

一本のガランスをつくせよ

空もガランスに塗れ

木もガランスに描け

草もガランスにかけ

槐多の言葉。初めて聞く「ガランス」とは、茜色。否応なしに関根正二のヴァーミリオンが想起されるが、貧困の彼が思い切り使いたい、と言っていた鉱物系のヴァーミリオン(確かにこの色は高価)とは成分が異なるようだ。いずれにせよ、槐多はこの色をキャンバスに分厚く塗りこめていく。『尿する裸僧』(1915)では、身体からこのガランス色が放電されているかのようだ。

『のらくら者』(1916)の構図は、ムンクを思わせた。そういえば、ムンクも茜色をよく使う。ゴーギャンも。凡たる鑑賞者には計り知れない画家たちの精神の営為。

高村光太郎に「火だるま槐多」と呼ばれていたそうだが、短い創作活動でこれらの作品を残し、血を吐きながらも酒を飲んで22歳で死んでいったこの若者の生は、私にはひたすら強烈。その生を垣間見るこの展覧会は、まるで大輪の打ち上げ花火を観たようだった。炸裂音と焦げ臭さと夜空に残像を残すような。

昨年の書き残し第三弾にして最後の一つ。会期も明後日の日曜日までとなり、例によってあたふたと。

私は村山塊多(むらやまかいた)をよく知らないので、本展(前期)のみを見渡しながら、この画家につて端的に知ったことや感じたことをつらつらと書きとどめておきたいと思います:

村山槐多(1896-1919)は「22歳5ヶ月で逝った夭折の画家」とチラシにある。しかしながら入口のパネルの説明を読むと、この人は絵画のみならず文芸にも秀でており、古代ギリシャや古事記など古代・古典文化への憧憬も持ち合わせた“表現者”だったように理解される。

それを念頭に、今からちょうど100年前の1910年に、1911年の新年に向けて制作された『A Happy New Year』というポスター画作品の前へ。この作品は本展の幕開けであり、私がこの画家の特異な世界に引きずり込まれる始まりとなった。

最初に軽い驚きを覚えたのは、槐多が中学生のときに1級下の“美少年”、稲生澯(きよし)に送ったラブレター。「友だちになって呉れないか」と切々と訴えるその文体は、ですます調で丁寧ながら自分の感情、意思を直球で押しまくっている。その気持ちを込めた一途さが伝わってくる筆跡。

中学生時代か、と思わず自分のことを振り返る。女子校の常で、運動部の長身でかわいい先輩たちは下級生たちからアイドル視されていたっけ。でも槐多の稲生少年への思慕は、そんなミーハーで呑気なものではない。稲生君をオウブリー・ビアズリーの作品に重ね、「世界で一番美しい」と述べる早熟な彼の場合、「精神にも肉体にも恋しい」である。槐多によるその稲生少年の肖像画も出品されているが、うつむいたその横顔は、いかにも繊細で内気そうな男の子。

勿論その後女性にも恋慕し、恋心を抱いたら相手の感情もなんのその、モデルの「お玉さん」に入れ込むと彼女の家の近くに引っ越したり、元下宿先の「おばさん」に金銭的な援助の手を差し伸べたり。そう聞くと青春全開の20歳前後の若者という感じだが、裸婦像のデッサン画を観れば槐多の冷静な観察眼を感じるし、彼の恋愛対象は年齢だとか性別を超越して、美の本質を追った審美眼によって身定められていたようにも思う。逆にいえば、普通の恋愛をするには感性が鋭すぎたのかもしれない。

『瓶のある静物』(1915)、『石膏像』(1914)、『風船をつく女(A)』(1918)などの木炭デッサン画は上手いなぁ、と思う。上野公園の欅の木を描いた作品は、その木肌が女性の肌のように滑らかで美しい。

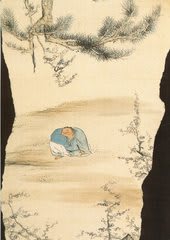

風景画も多く描かれ、もしかしたら都会生活の喧騒に疲れたジョン・エヴェレット・ミレイがスコットランドの自然を描くことによって心の安らぎを覚えていたように、槐多も日本の野山を描くことによって尖った精神を落ち着かせていたのかな、などと思った。

彩色作品では、『カンナと少女』(1915)の、きゅっと口元を結んだ少女が印象に残った。顔も手も、背景に描かれた大輪のカンナの茜色と呼応しているようにとても濃い色をしている。

一本のガランスをつくせよ

空もガランスに塗れ

木もガランスに描け

草もガランスにかけ

槐多の言葉。初めて聞く「ガランス」とは、茜色。否応なしに関根正二のヴァーミリオンが想起されるが、貧困の彼が思い切り使いたい、と言っていた鉱物系のヴァーミリオン(確かにこの色は高価)とは成分が異なるようだ。いずれにせよ、槐多はこの色をキャンバスに分厚く塗りこめていく。『尿する裸僧』(1915)では、身体からこのガランス色が放電されているかのようだ。

『のらくら者』(1916)の構図は、ムンクを思わせた。そういえば、ムンクも茜色をよく使う。ゴーギャンも。凡たる鑑賞者には計り知れない画家たちの精神の営為。

高村光太郎に「火だるま槐多」と呼ばれていたそうだが、短い創作活動でこれらの作品を残し、血を吐きながらも酒を飲んで22歳で死んでいったこの若者の生は、私にはひたすら強烈。その生を垣間見るこの展覧会は、まるで大輪の打ち上げ花火を観たようだった。炸裂音と焦げ臭さと夜空に残像を残すような。

部分

部分 部分

部分 部分

部分

部分

部分 (部分)

(部分)