世田谷美術館 2009年9月12日(月・祝)~11月29日(日)

パリのオルセー美術館所蔵のアール・ヌーヴォー・コレクションからの作品を中心に、日本の美術館所蔵のリトグラフなども含め約150点の作品が並ぶ展覧会。サロン、ダイニング・ルーム、書斎、貴婦人の部屋、というようにセクションが分かれ、それぞれのテーマに沿って様々な作品をゆったりと鑑賞できる。

公式サイトはこちら

全体の展示構成は以下の通り:

1. サロン

2. ダイニング・ルーム

3. 書斎

4. エクトル・ギマール

5. 貴婦人の部屋

6. サラ・ベルナール

7. パリの高級産業

Ⅰ 七宝

Ⅱ 陶芸

Ⅲ 金工

では順番にいきます。

1. サロン

それまで上流階級のものであったサロンも、17世紀以降は市民階級の間にも普及。「中国風」「トルコ風」「ゴシック風」など趣向が凝らされ、それに合わせて照明器具、鏡、安楽椅子などがデザインされた。文学、芸術など知的な交流の場が持たれ、フランス革命へとつながる様々な思想もサロンで生まれた。

最初に出迎えてくれるのは、5点の調度品。古色加工された金属で作られた葦、トンボ、カタツムリなどが装飾され、蛇行曲線がうねるフロア・スタンドはいかにもアール・ヌーヴォー。個人的にはルイ・マジョレル(ナンシー派のデザイナー)作の『小卓 “蘭”』(1902年頃のモデル)くらいのすっきりしたものが好み。

2. ダイニング・ルーム

邸宅の中に食事のための空間ができたのは18世紀に入ってからのことで、19世紀には一般家庭にも普及。社交の場として邸宅の中で大変重要な位置を占め、食卓、椅子、食器・銀器を収納する棚、料理・デザート・果物などを置く食器台などが一揃えでデザインされ、シャンデリア、暖炉、壁紙、カーテンなども合わせてコーディネートされた。

ここのセクションでは、1900年の万博に出展されて「非の打ちどころがない」と評されたというダイニング・セット(食卓、椅子5脚、肘掛椅子2脚、食器台、花器2台)がステージ上に再現されている他、ティー・ポットやスプーンなどのカトラリー類もケースに展示されている。

『ハーモニー』 ウジェーヌ・グラッセ、フェリックス・ゴダン (1893年)

いろいろな楽器を奏でながら、森の中を行進する美女の一団。豹がつき従い、周りではライオンやオオカミなどもきちんとお座りして聴き入っている。主題は定かではないが、オルフェウスに題材をとったのでは、と解説にあった。女性たちが着るドレスもアニマル柄。ダイニング・ルームの壁を飾る優美なこの作品は、火山岩大型パネルに釉薬を施す技法で作られたという。初めて聞く技法だが、火山岩と聞いてもピンとこない、滑らかな表面。

銀のカトラリー類は観ている分にはきれいだけれど、スプーンの背面にアイリスの装飾などがついてごてごてと重そう。

3. 書斎

ビューロー(bureau)とは本来13世紀頃に使われた毛織物を指す言葉だったが、その毛織物を上に敷いた机、筆記用具なども指すようになり、17、18世紀になるとそれらが置かれた場所、要するに書斎を意味するようになったという。19世紀には全ての階級に書斎が普及、所有者の財力を示す空間となった。

『テーブル・ランプ “睡蓮”』 ルイ・マジョレル、ドーム兄弟 (1902-1904年頃のモデル)

高さ1m以上ある、スクッと立つ大きなランプ。ポストカードではシェード部分が黄味がかって観えるが、実物はもっとピンクに近く、可愛らしい色合いだった。でも花弁にくっきり走る細胞の線が、なんとなく心臓を思わせたりもした。

『インク壺』 モーリス・ブヴァル (1900年頃)

水面から姿を現すオフィーリアがモティーフの耽美的なインク壺。目をつぶった切ない顔のオフィーリアが抱えるスイレンの花からインクをつけるなんて、私はちょっと気が引ける。インク壺の蓋のつまみ部分が蝶や蜂ではなく蠅なのはなぜだろう?

サロンにも作品が登場したルイ・マジョレ作の、やはり”蘭”という名の『書斎机』(1903-1905)も展示されていたが、鑑賞用にはいいとして実際使うとしたらどうも曲線が落ち着かない。私はやっぱりカチッとした四角い机が好き。

『散歩』 ピエール・ボナール (1895-1897年頃)

今年はしばしばボナールの作品に出会う。これは「日本かぶれのボナール」(解説より)による装飾的なリトグラフ。上方の馬車の列はデコ風でもあるし、手前の子供の大きく膨らむ頭はアフロ風。ナビ派の画家たちは装飾芸術に強い関心を示し、扇面画、家具、タピスリー、ステンドグラスなど様々なメディアで作品を創作した。

余談ながら、この作品は大阪市立近代美術館建設準備室からの出展。以前ニュースで、大阪市は素晴らしいコレクションを所有しているにも拘らず、経済不況などにより美術館の建設が頓挫していると報道されていた(建設の構想は1983年に発表)。国内外の美術館への作品貸出や巡回展など、活動を止めず頑張っている模様。

4. エクトル・ギマール

アール・ヌーヴォーというとよく写真が紹介される、パリのメトロの入り口をデザインしたのがこのエクトル・ギマール。アーツ&クラフツ、ベルギーのヴィクトル・オルタに学び、鋳鉄、施釉溶岩材などの新しい建材、そしてアシメントリーや曲線を取り入れた建築装飾に力を入れ、自らを「建築芸術家」と呼んだ。

『天井灯』 エクトル・ギマール (1909-1911年頃のモデル)

チラシに大きく写っている天井灯。勝手にパイプオルガンのような大きなものを想像していたので、その小ささ〈高さ41cm〉に肩透かしを食らった。しかしながら、ガラスと金属という材質の組み合わせや、吊り下がる玉の連なりと角柱の流れるようなリズム、青、金、透明という配色はとてもきれい。逆にこれくらいの大きさがいいのかもしれない。

新時代の照明として登場した電気照明のデザインは、この建築装飾家にとって大いに腕をふるえる分野だったのかもしれない。ギマールによる、石墨、グワッシュ、水彩で描かれた照明灯のデザイン画4点も、それ自体が作品としての美しさを持っていた。

5. 貴婦人の部屋

国家として装飾芸術振興運動を推進する際の手本は18世紀のロココ。当時女性がその形成に重要な役割を果たしたが、アール・ヌーヴォーにおいてもデザインにおける女性的感性の重要性が非常に高まる。また、女性が室内装飾の一部とみなされ、装飾の対象としての女性を補完するアイテムも生まれた。雰囲気を出すために、このセクションにはゲランの香水のパウダリーな芳香が漂う。

『婦人用机“オンベリュル”』 エミール・ガレ (1900年の万博に出品されたモデル)

婦人用の私室「プドワール」に置かれたデコラティヴな机。オンベリュルとは小さな花が傘のように集まって咲く植物の総称。下方のカエルが5匹並ぶデザインはユーモラスだが、上方の木彫装飾はすぐ埃が溜まりそう(夢がない見方だが)。面も狭くて、これじゃノートPCしか載らないじゃないか、などという無粋な意見はここでは求められていない。何せ女性は「室内装飾の一部」であった時代であるわけだから・・・。

『扇子 “孔雀”』 ジョルジュ・バスタール (1913年)

彫刻の施された螺鈿細工の放つ、繊細なフクシア色が美しい扇子。広げると、向き合う2羽の孔雀が反復され、それぞれの長い緒が芯に向かって流れていく流麗なデザイン。

『ボンボン入れ “さくらんぼ”』 ウジェーヌ・フイヤートル (1901年)

直径5cmにも満たない小さな入れ物。私はこういう、掌に収まるくらいの可愛らしい小物が大好き(人間が小さいから?)。地の緑と、紅、オレンジ、黄のさくらんぼの実、それをまとめる彫金のハーモニーがちょっと中東的。

そういえば、今年の夏「ルネ・ラリック展」で観た『飾りピン 芥子』もあった。随分日本に長居しているのね。

6. サラ・ベルナール

アルフォンス・ミュシャのポスターで知られる女優、世紀末パリのアイコン。国立高等学院で学び、普仏戦争時には自分のシアターを野戦病院に提供した。1870年には彫刻でサロン入賞も果たす。1894年のクリスマスに「ジスモンダ」のポスター制作をミュシャに依頼したところ大評判に。6年の専属契約を結び、7点のポスターを始め舞台装置、衣裳、宝飾などの仕事も依頼した。

そもそもサラからミュシャに仕事が渡ったのは、クリスマス期の急な案件で他の大きな印刷工房が皆お休みだったから。人間、いつ幸運が舞い込むかわからないもの。このセクションには、サラ・ベルナール主演作品のポスターや、彼女の自宅のためにデザインされたと推測されるゴテゴテした装飾が奇抜な肘掛椅子(『肘掛椅子 "昼と夜”』 ジョルジュ・レイ(推定) (1880-1890年))などが展示。

7. パリの高級産業

アール・ヌーヴォーの作品は、18世紀ロココの時代から続く伝統的な職人の技術を根底に高級産業として発展。この章では「七宝」「陶芸」「金工」という3分野に分けた技術の側面から作品を観ていく。

七宝は中世ルネッサンス美術の多色装飾を目指し、芸術性の高い七宝技術に改良された。その復興は1900年頃頂点に。陶芸は日本の陶芸との出会いで炉器(高温で焼かれた、耐火性粘土を主成分とする素地の硬い焼き物)なども作られた。金工は宗教用具ではない幅広い金銀細工の作品が作られるようになり、日本の影響下、植物などのモティーフもデザインに取り入れられるようになった。

『花瓶』 エティエンヌ・トゥレット (1903-1904年頃)

花瓶といっても高さ12.5㎝の小ぶりなもの。この大きさだからいいのだと思う。

その他、『七宝の花瓶 “オルフェウス”』 ポール・グラントム、アルフレッド・ガルニエ (1892年)も美術的に完成度が高く、目を引いた。

以上になるが、解説は非常に充実していたのに比べ、その作例となる作品数は総じて少なめだったように思う。秋の砧公園を散策がてら、のんびり美しいものを観るのもいいかもしれない。11月29日(日)まで。

パリのオルセー美術館所蔵のアール・ヌーヴォー・コレクションからの作品を中心に、日本の美術館所蔵のリトグラフなども含め約150点の作品が並ぶ展覧会。サロン、ダイニング・ルーム、書斎、貴婦人の部屋、というようにセクションが分かれ、それぞれのテーマに沿って様々な作品をゆったりと鑑賞できる。

公式サイトはこちら

全体の展示構成は以下の通り:

1. サロン

2. ダイニング・ルーム

3. 書斎

4. エクトル・ギマール

5. 貴婦人の部屋

6. サラ・ベルナール

7. パリの高級産業

Ⅰ 七宝

Ⅱ 陶芸

Ⅲ 金工

では順番にいきます。

1. サロン

それまで上流階級のものであったサロンも、17世紀以降は市民階級の間にも普及。「中国風」「トルコ風」「ゴシック風」など趣向が凝らされ、それに合わせて照明器具、鏡、安楽椅子などがデザインされた。文学、芸術など知的な交流の場が持たれ、フランス革命へとつながる様々な思想もサロンで生まれた。

最初に出迎えてくれるのは、5点の調度品。古色加工された金属で作られた葦、トンボ、カタツムリなどが装飾され、蛇行曲線がうねるフロア・スタンドはいかにもアール・ヌーヴォー。個人的にはルイ・マジョレル(ナンシー派のデザイナー)作の『小卓 “蘭”』(1902年頃のモデル)くらいのすっきりしたものが好み。

2. ダイニング・ルーム

邸宅の中に食事のための空間ができたのは18世紀に入ってからのことで、19世紀には一般家庭にも普及。社交の場として邸宅の中で大変重要な位置を占め、食卓、椅子、食器・銀器を収納する棚、料理・デザート・果物などを置く食器台などが一揃えでデザインされ、シャンデリア、暖炉、壁紙、カーテンなども合わせてコーディネートされた。

ここのセクションでは、1900年の万博に出展されて「非の打ちどころがない」と評されたというダイニング・セット(食卓、椅子5脚、肘掛椅子2脚、食器台、花器2台)がステージ上に再現されている他、ティー・ポットやスプーンなどのカトラリー類もケースに展示されている。

『ハーモニー』 ウジェーヌ・グラッセ、フェリックス・ゴダン (1893年)

いろいろな楽器を奏でながら、森の中を行進する美女の一団。豹がつき従い、周りではライオンやオオカミなどもきちんとお座りして聴き入っている。主題は定かではないが、オルフェウスに題材をとったのでは、と解説にあった。女性たちが着るドレスもアニマル柄。ダイニング・ルームの壁を飾る優美なこの作品は、火山岩大型パネルに釉薬を施す技法で作られたという。初めて聞く技法だが、火山岩と聞いてもピンとこない、滑らかな表面。

銀のカトラリー類は観ている分にはきれいだけれど、スプーンの背面にアイリスの装飾などがついてごてごてと重そう。

3. 書斎

ビューロー(bureau)とは本来13世紀頃に使われた毛織物を指す言葉だったが、その毛織物を上に敷いた机、筆記用具なども指すようになり、17、18世紀になるとそれらが置かれた場所、要するに書斎を意味するようになったという。19世紀には全ての階級に書斎が普及、所有者の財力を示す空間となった。

『テーブル・ランプ “睡蓮”』 ルイ・マジョレル、ドーム兄弟 (1902-1904年頃のモデル)

高さ1m以上ある、スクッと立つ大きなランプ。ポストカードではシェード部分が黄味がかって観えるが、実物はもっとピンクに近く、可愛らしい色合いだった。でも花弁にくっきり走る細胞の線が、なんとなく心臓を思わせたりもした。

『インク壺』 モーリス・ブヴァル (1900年頃)

水面から姿を現すオフィーリアがモティーフの耽美的なインク壺。目をつぶった切ない顔のオフィーリアが抱えるスイレンの花からインクをつけるなんて、私はちょっと気が引ける。インク壺の蓋のつまみ部分が蝶や蜂ではなく蠅なのはなぜだろう?

サロンにも作品が登場したルイ・マジョレ作の、やはり”蘭”という名の『書斎机』(1903-1905)も展示されていたが、鑑賞用にはいいとして実際使うとしたらどうも曲線が落ち着かない。私はやっぱりカチッとした四角い机が好き。

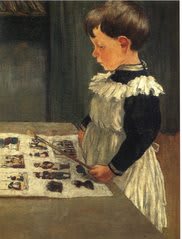

『散歩』 ピエール・ボナール (1895-1897年頃)

今年はしばしばボナールの作品に出会う。これは「日本かぶれのボナール」(解説より)による装飾的なリトグラフ。上方の馬車の列はデコ風でもあるし、手前の子供の大きく膨らむ頭はアフロ風。ナビ派の画家たちは装飾芸術に強い関心を示し、扇面画、家具、タピスリー、ステンドグラスなど様々なメディアで作品を創作した。

余談ながら、この作品は大阪市立近代美術館建設準備室からの出展。以前ニュースで、大阪市は素晴らしいコレクションを所有しているにも拘らず、経済不況などにより美術館の建設が頓挫していると報道されていた(建設の構想は1983年に発表)。国内外の美術館への作品貸出や巡回展など、活動を止めず頑張っている模様。

4. エクトル・ギマール

アール・ヌーヴォーというとよく写真が紹介される、パリのメトロの入り口をデザインしたのがこのエクトル・ギマール。アーツ&クラフツ、ベルギーのヴィクトル・オルタに学び、鋳鉄、施釉溶岩材などの新しい建材、そしてアシメントリーや曲線を取り入れた建築装飾に力を入れ、自らを「建築芸術家」と呼んだ。

『天井灯』 エクトル・ギマール (1909-1911年頃のモデル)

チラシに大きく写っている天井灯。勝手にパイプオルガンのような大きなものを想像していたので、その小ささ〈高さ41cm〉に肩透かしを食らった。しかしながら、ガラスと金属という材質の組み合わせや、吊り下がる玉の連なりと角柱の流れるようなリズム、青、金、透明という配色はとてもきれい。逆にこれくらいの大きさがいいのかもしれない。

新時代の照明として登場した電気照明のデザインは、この建築装飾家にとって大いに腕をふるえる分野だったのかもしれない。ギマールによる、石墨、グワッシュ、水彩で描かれた照明灯のデザイン画4点も、それ自体が作品としての美しさを持っていた。

5. 貴婦人の部屋

国家として装飾芸術振興運動を推進する際の手本は18世紀のロココ。当時女性がその形成に重要な役割を果たしたが、アール・ヌーヴォーにおいてもデザインにおける女性的感性の重要性が非常に高まる。また、女性が室内装飾の一部とみなされ、装飾の対象としての女性を補完するアイテムも生まれた。雰囲気を出すために、このセクションにはゲランの香水のパウダリーな芳香が漂う。

『婦人用机“オンベリュル”』 エミール・ガレ (1900年の万博に出品されたモデル)

婦人用の私室「プドワール」に置かれたデコラティヴな机。オンベリュルとは小さな花が傘のように集まって咲く植物の総称。下方のカエルが5匹並ぶデザインはユーモラスだが、上方の木彫装飾はすぐ埃が溜まりそう(夢がない見方だが)。面も狭くて、これじゃノートPCしか載らないじゃないか、などという無粋な意見はここでは求められていない。何せ女性は「室内装飾の一部」であった時代であるわけだから・・・。

『扇子 “孔雀”』 ジョルジュ・バスタール (1913年)

彫刻の施された螺鈿細工の放つ、繊細なフクシア色が美しい扇子。広げると、向き合う2羽の孔雀が反復され、それぞれの長い緒が芯に向かって流れていく流麗なデザイン。

『ボンボン入れ “さくらんぼ”』 ウジェーヌ・フイヤートル (1901年)

直径5cmにも満たない小さな入れ物。私はこういう、掌に収まるくらいの可愛らしい小物が大好き(人間が小さいから?)。地の緑と、紅、オレンジ、黄のさくらんぼの実、それをまとめる彫金のハーモニーがちょっと中東的。

そういえば、今年の夏「ルネ・ラリック展」で観た『飾りピン 芥子』もあった。随分日本に長居しているのね。

6. サラ・ベルナール

アルフォンス・ミュシャのポスターで知られる女優、世紀末パリのアイコン。国立高等学院で学び、普仏戦争時には自分のシアターを野戦病院に提供した。1870年には彫刻でサロン入賞も果たす。1894年のクリスマスに「ジスモンダ」のポスター制作をミュシャに依頼したところ大評判に。6年の専属契約を結び、7点のポスターを始め舞台装置、衣裳、宝飾などの仕事も依頼した。

そもそもサラからミュシャに仕事が渡ったのは、クリスマス期の急な案件で他の大きな印刷工房が皆お休みだったから。人間、いつ幸運が舞い込むかわからないもの。このセクションには、サラ・ベルナール主演作品のポスターや、彼女の自宅のためにデザインされたと推測されるゴテゴテした装飾が奇抜な肘掛椅子(『肘掛椅子 "昼と夜”』 ジョルジュ・レイ(推定) (1880-1890年))などが展示。

7. パリの高級産業

アール・ヌーヴォーの作品は、18世紀ロココの時代から続く伝統的な職人の技術を根底に高級産業として発展。この章では「七宝」「陶芸」「金工」という3分野に分けた技術の側面から作品を観ていく。

七宝は中世ルネッサンス美術の多色装飾を目指し、芸術性の高い七宝技術に改良された。その復興は1900年頃頂点に。陶芸は日本の陶芸との出会いで炉器(高温で焼かれた、耐火性粘土を主成分とする素地の硬い焼き物)なども作られた。金工は宗教用具ではない幅広い金銀細工の作品が作られるようになり、日本の影響下、植物などのモティーフもデザインに取り入れられるようになった。

『花瓶』 エティエンヌ・トゥレット (1903-1904年頃)

花瓶といっても高さ12.5㎝の小ぶりなもの。この大きさだからいいのだと思う。

その他、『七宝の花瓶 “オルフェウス”』 ポール・グラントム、アルフレッド・ガルニエ (1892年)も美術的に完成度が高く、目を引いた。

以上になるが、解説は非常に充実していたのに比べ、その作例となる作品数は総じて少なめだったように思う。秋の砧公園を散策がてら、のんびり美しいものを観るのもいいかもしれない。11月29日(日)まで。

右隻の永徳作品

右隻の永徳作品

ちょっとクレーを思い浮かべる

ちょっとクレーを思い浮かべる

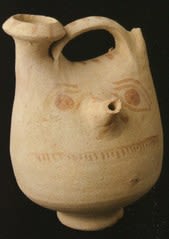

斜め前から撮ったら、ケースの枠が入ってしまった。

斜め前から撮ったら、ケースの枠が入ってしまった。

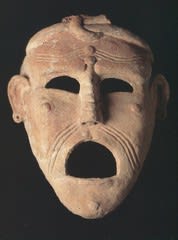

仮面の後ろにはこちらを向く顔が(映像でも顔は見えないが)。

仮面の後ろにはこちらを向く顔が(映像でも顔は見えないが)。

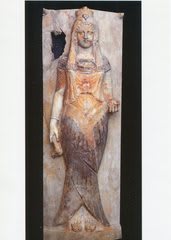

部分

部分