更新が滞った。その最大の理由は、毎春好例の忌まわしき? 花粉症にやられて機能が低下して、やる気スイッチが入らなかったからで。

昨日あたりからようやくやる気が出てきたので、2週間分の日記みたいなものをまとめて放出。主にその日の代表的なできごとについて。まとめて出すためにまた長くなりますけれども。

●12日(月)

今年の年始に知人からAKB48の音楽ファイルをもらって以降、音楽プレーヤーにもなるICレコーダーに入れてここ2か月の外出時はそればかり聴いていて(1月の北海道と2月の沖縄県の滞在中も同様)、秋元康の策略に今更まんまとはまっているのだが、今日はそれに続く第2弾としてそこから派生するSKE48やらNMB48やらの最近の曲ももらったので、入れてみた。

結果、それもまた良い。最近のお気に入りはSKE「オキドキ」と渡り廊下走り隊7「希望山脈」とAKBの新曲「GIVE ME FIVE」。愛があればなんとかなるのかなあ、僕も、僕の友人知人も、関東・東北地方の太平洋岸の土地や住民も。

●13日(火)

午後、地元の図書館へ行ったあとにちょっとした事件が。

歩道のない4.5m幅の市道を自転車でふつうに通行中に、その前の十字路の交差点で僕が直進するのに対して対向右折しかけた原付でパトロール中の警察官2人組がなぜかUターンして僕を追いかけて僕の進路を塞いで止めてきて、いきなり職務質問された。

ふつうに道路の左側を走っていたし、まだ日没前で前照灯の必要はないときだったので、道路交通法に何も違反していないのになぜ止められるのかと思ったが、やつらの目線を追うとどうやら僕の10年以上乗っていてあちこち傷んでボロくなっている自転車のへたり具合で盗難車扱いし、となると取り締まりの点数稼ぎ目当てらしく。車体についていつから乗っているのか、などといくつか質問しながら(そもそも、「いつから」という訊き方がおかしい)、鍵や防犯登録がどうのこうのとあれこれいちゃもんをつけてきた(鍵は駐輪時に柱などに固定するためにあえてワイヤーロックを使用中)。いずれも問題ないはずなので、身分証明書としていつも携帯している健康保険証を見せて名前とか最低限の尋問には渋々応じたが、それ以外のことは黙秘で通した。

そのときは次の用事で急いでいたのでイライラして(急いでいたといっても20km/h未満では速度超過でもないし)、そいつらについ蹴りでも入れてやろうかと思ったがさすがにそうもいかないので我慢し、5分ほど調べられたのちに解放された。ホントに無駄で不当な職質で久々に立腹。最初の僕の塞ぎ方もヘタクソだったし。このとき不携帯だったデジカメがもしあれば、そいつらの顔写真と原付のナンバープレートを撮って所属の警察署を割り出して(まあ近所だろうが)、日を改めて直接抗議しに乗り込んで謝罪させるところだったが、携帯していなかったのが悔しい。

また、このときの立腹の理由はもう1点あって、僕がその市道を通行中、偶然10mほど前方に背広姿のサラリーマンの保険・金融系の営業中らしき後方に荷物入れのある自転車が2台並進する様子があったのだが、取り締まるならば僕ではなく「軽車両の並進」という明らかに違法行為のそちらで、2人の警察官は目のつけどころが悪すぎてアホとしか言いようがない。顔のどこに目がついているのか。

僕の自転車もタイヤや部品を交換し続けて長持ちさせている、ではなく、単に盗んだ自転車と見た目でしか判断できないのだろうか。今日は寝る直前までその一件でムカムカと立腹し続けた。AKBやSKEを聴いて気を鎮める。

●14日(水)

糊口しのぎの日払い製本アルバイト。先週から新たに行き始めた自転車で10分ほどの近所の製本所で、そこは僕が子どもの頃は何もなかったのが十数年前に再開発によってちょっとした工業団地になったところなので、そこに働きに行くのが新鮮。しかも近所で現在はそんなモノを作っているのか!! とちょいと珍しいと思う製品を扱い、出版関係者ならば興味津々の現場で面白い(あまり具体的に触れると情報漏洩になるのでここまでにしておく)。今後もたまにお世話になるかもしれないので、徐々に慣れたい。

●15日(木)

毎年早めにやろうと思っていてもなぜか結局は期限ギリギリになってしまう確定申告の書類を昨夜から作り、一晩寝かせてから朝に見直し、午前中のまだ空いているときにサクッと提出。並ぶのも5分で済んだ。これが午後だともっと時間はかかるだろう。

肝心の、来月に振り込まれるはずの還付金は昨年よりもやや減る模様。まあそれは労働時間が減少したのが反映されているからで。

今回は、虫歯の治療に力を入れる年は計上する医療費控除のほかに、寄付金控除にも初めて挑んでみたが(昨年の震災関係の寄付先で1か所、それが適用される団体があった)、でも計算しても寄付の金額も数千円では有名芸能人の数千万円超に比べたらたかが知れているし、年収6桁(つまり100万円未満)の人間にとっては結局は還付金額に差は出なかったので、わざわざ申告することでもなかったか。

午後は、明日の最終日に滑り込もうと思っていた東京都・板橋の

大東文化歴史資料館の『「登山家 加藤保男と大東文化大学第一高等学校」展』の第2期を観に行った。昨年12月に第1期は観ていて、続きは当然気になる。

で、結果、装備の展示がいくつか変わっていて、良かった。今回は加藤氏がまだエヴェレスト3回登頂よりも前の若い頃に行ったアイガー登攀時のことを記録したノートの初展示もあり、それも興味深かった。会場入口の記帳を観ると山岳関係者の著名な人物も結構来ていたようね、特に2月に。

それで、展示で前回から気になっていたことに、加藤氏の年譜と一部の写真展示で山の登頂を「征服」と書いたところが2か所あること。それは加藤氏が活躍した1970年代や80年代ではまだ一般的でも、現代の教育現場での展示では慎むべき表現では? と疑問を抱いていた。

この件について主催の大東文化大学第一高等学校の担当教諭に電話を取り次いでもらって問い合わせると、不遜な(「人間が自然を凌駕する」という思い上がった)表現であることはもちろんわかっているが、当時の雰囲気を出すためにあえて使った、という回答を得た。

この「征服」表現、現在その意味と意図を知って使っているのと知らずに使っているのとでは大きく異なり、その温度差が野外系媒体の文章表現にも一家言あるいち校正者としても気になったので、展示の事情が判明してすっきりした。

ちなみに「征服」は当時の新聞記事の展示にもあったが、加藤氏のエヴェレスト登頂の報を受けての王貞治のコメントや(加藤氏が大ファンだった)吉永小百合の談話でもふつうに使われていたようで、そんな国民栄誉賞級の有名人も当時は気安く使っていた? のが今となっては時代を感じさせる。最近で言い換えるともしイチローや渡辺謙あたりが「征服」と使っていたらひんしゅくものだろうねえ。どうだろう。しかもあの、自然の脅威の前では人間の無力さを痛感した大地震と大津波を経た昨春以降ならば尚更。

写真は昨年12月の第1期。

その後、夕方に新宿へ出て、野暮用ついでにある震災関連の写真展を覗くと、福島県内で線量計を扱う人を撮った写真の注釈に「被爆」や「内部被爆」と書かれ、これは福島第一原発被害を伝えるひとコマなのだからどう考えても表記は「被曝」だろう、と違和感が。その旨を主催者側に伝えておけばよかったか。有名な写真家の展示でもあったから。うーむ。

●16日(金)

午前、かねてから応援している

北極点への無補給単独徒歩到達を目指していた荻田泰永氏が今年の計画続行を断念する旨を、ツイッターとフェイスブックで知る。残念だが、無理して突っ込んで死んでしまってはどうしようもないので、今年は運が悪かったという捉え方でよいのでは。生きていればまた来年以降がある。

●17日(土)

糊口しのぎの製本アルバイト。14日(水)とは違い、自転車で1時間かけて戸田市方面へ。扱う本の束は形状・重量ともにべつに問題なかったが、全体の流れ作業のペースがほかの現場に比べてやたら速くて付いて行くのに結構疲れた。しかも先月からの右足のケガの箇所にも少し響き、先週から足首サポーターを使って幾分ラクにはなってもあまり激しい動きになるとまた完治が遅れるなー、と考えながら8時間動いた。

当夜に特に右腕が筋肉痛になったのは久々。配置される作業に当たり外れはある。まあこれは初めての現場では外れのほうにまわされがちなので仕方ない。明日に使い物にならないくらいになると困るけど。

現場への行き帰りともに雨は天気予報どおりに降っていたが、予報ほど強い降りではなかったのが幸い。

両腕が思いのほか疲れたので、夜にやろうと思っていた事務作業は諦め、先週に録画した未消化の震災関連のテレビ番組を観ながら安静にする。

●18日(日)

昨日の疲れが残っているが、「板橋Cityマラソン」を見物しに自転車で昨日と同じ荒川右岸を経由して1時間ほど走って会場へ。約3年前からここを通ってJR浮間舟渡駅近くの現場へもたまにアルバイトに行くので慣れた道。

9時のフルマラソンのスタートは観逃したが、ゴールは優勝タイムが2時間26分台の男子1位からサブスリー(3時間以内)、5時間から制限時間ギリギリの7時間までランナーのゴールを小雨混じりで肌寒いなかだいたい見届けた。早く右足を治して存分に走ったり歩いたりしたい! と良い刺激になった。

そういえば、友人のひとりがこのフルマラソンに出走していたが、ゴールの場面は全然わからなかった(結果的には、初フルマラソンで4時間台で完走したそうで)。事前連絡なしでこっそり見つけようと思ったが、1万人規模の大会だと無理だった。

このゴールの場面を観ていてひとつ驚いたのが、全体的になんらかの扮装をしたランナーもちらほらいたが、そのなかにボーイスカウトの制服を着て走って記録はサブスリーの人がいたこと。しかもゴールライン手前できっちり敬礼をして。あの重い制服でよく走れるなあ。

見物の合間に前日の雨で地面はぬかるんだ主会場を散策すると、出店群にはいろいろな食べ物があり、しかも先月に僕が行った「おきなわマラソン」の出店よりも品数は充実して安かった。豚汁100円、フランクフルト150円、焼きそば250円、など。でも寒かったから集客は芳しくなかったなあ。走り終えたらすぐに帰るランナーが多かった。

優勝のランナー。

夜、ドラマ『運命の人』の最終話を観る。2時間スペシャルで沖縄本島ロケが大半の終盤だった。

最近の週刊誌報道ではこの主要キャラクターのモデルからの、ドラマの人物の描き方への批判というか悪態ぶり? が触れられていたのも読んでいるが、そんなことよりも沖縄県に目を向けるひとつのきっかけになったのは良いこと。今年5月で沖縄返還40年で、その前に予習になるそこそこ意義のある放送か(後日知った最終話の視聴率が16.2%というのも、まあまあではないかと)。

ただ、劇中で腑に落ちないことが1点。僕も先月に再訪した読谷村の座喜味城跡の場面で、物語上は1983年の設定なのにここから遠望できる、07年に返還されて現在は撤去済みの楚辺通信所がこの年代ではあるべきなのにないのがおかしい。いくらフィクションといっても、米軍基地の事象が抜けるのはいかがなものかと思うので、ここは今どきのCGで描き足してでもその“象のオリ”があるように見せるべきだったのではー。

この件はまた後日、先送りしている沖縄県ネタで改めて触れるつもり。

●19日(月)

花粉症で不調。午前中はほぼ廃人状態。

午後、毎週の週始め好例の、僕の地元では月曜日発売の週刊誌チェックで1点ハッとしたことが。

『週刊プレイボーイ』に“美人すぎる市議”として

立川あすか新座市議の記事があり、僕は地元の市議がそんなに話題になっていることは全然知らんかった。

先月19日(日)の市議選は沖縄県へ行くために期日前投票で済ませたが、まあいつもと変わり映えしないだろ、と選挙結果は確認していなかったのだが、こんな一大事? になっていたとは。でもまあ、話題になって市政が第三者目線で注目されるのはそんなに悪いことではないし(とはいえ悪い点もあるだろうけど)、記事や市議のウェブサイトを確認する限りでは方向性は善いと思うので、地元で女性の地位向上となるか否か、お手並み拝見であるね。

深夜、ドラマ『ラッキーセブン』の最終話を観る。一応、全話観ていた。主演ではなかったが、松嶋菜々子は前クールで大ヒットの『家政婦のミタ』の悪い? 印象はそこそこ払拭できたかも。

●20日(火)

祝日で天気も良いが、そうなると花粉の飛散は多くて悲惨なので長時間の外出は控えたい。が、地元の図書館に用事があってそこは出かけておく。薄暮時のその帰路でまた事件が。

歩道のない4.5m幅の市道で、自転車で直進する僕の前には路上駐車車両が対向で1台あったが、その脇をふつうに通過中にその後方から急速に明らかに40km/h以上は出ていた対向する軽ワゴン車が僕の肩すれすれのところを通過していきやがった。サイドミラーもかすりそうなくらいに。こういう場合、対向車は駐車車両の手前で一時停止して前方が開けている対向の僕の通行を優先すべきだが、それを無視して僕の存在はないものという態度で飛ばして僕よりも先に駐車車両をやりすごそうとするその暴走ぶりは許せん。

しかもその場所は地元警察署の至近の道路で、でも普段から抜け道になるところで。その軽ワゴン車のナンバーまでは見えなかったがもし所沢ナンバーの地元民であれば、その位置関係を知っていながらもし事故につながるかもしれないことを平気でやっている、ある意味かなり度胸のあるおバカさんだなあ、と思った。まあそれを知らない他所者であっても自転車の通行を軽視する、それこそ運転免許を持つ資格はないアホだ、と憤る愚行だ。あのアクセルの踏み方は、抜け道だと知っている走り方かなー。

Uターンしてそれを追跡しようかとも思ったが、抜け道の先の国道254号方面に早々と逃走したので捕り逃がした。悔しい。ああいうどアホは、直ちに○○されて△△△△になって◇◇◇◇◇に入ってしまえ(記号に当てはまる語句はご想像にお任せします)。

普段からもうちょい広い片側1車線で2車線の道路でも、工事箇所や乗降中の路線バス・タクシーなどの後方から対向の自転車の通行を無視してそれを通過・追い越しにかかるクルマは結構多いが、それだってセンターラインをはみ出す行為なのだから一時停止か、もっと申し訳なく徐行すべきだが、ほんの10秒程度の自転車の通過を待つだけでよいのにそんな態度が微塵も感じられない運転手も全員、併せて△△△△になってしまえばよいのだ、といつも思う。

●21日(水)

またもや花粉症で不調。

でも午後、近所のシネコンでは上映が明後日に終わる『はやぶさ 遥かなる帰還』を観た。昨秋からのはやぶさ関連の映画のうち1本くらいは観ておこうと、最も制作に力の入っているっぽいこれにしたが(1000円の全国共通券を少し安く入手していた)、いずれも評判はよろしくないようだがこれはそんなに悪くなかったと思うがなあ。特に後半のイトカワからの復路の艱難辛苦は、失礼かと思うが映画向きの展開で、はやぶさはああいう動き方をしていたのか、と画でわかりやすかった。

それにしても、14年度に打ち上げ予定の“はやぶさ2”はホントに“2”のまま、名称の捻りはなしでいくのかねえ。

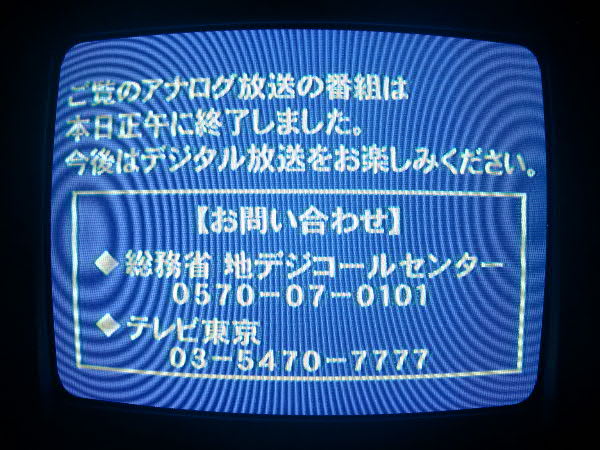

深夜、ドラマ『孤独のグルメ』の最終話を観る。僕が知る限りではツイッターではおおむね好評で、僕も毎回観ていても原作とはまた別物の雰囲気だが、それでも主演の松重豊の演技に見えない本気の食べっぷりや、テレビ東京の深夜枠らしく低予算であろう作り方も含めて全体的に楽しかった。画とセリフの間の取り方も絶妙。松重というと今クールは『運命の人』との掛け持ちだったが、僕は両方観ていたがやはりこちらのゆるいセリフ回しのほうがしっくりきた。

単に背広姿のおじさんが東京都内と川崎市内の営業仕事のあとに店探しに迷いながら食事するだけの話なのに、なぜ面白いのか。まあとにかく、今後の続編を切望する。

●22日(木)

友人からの評判も聞いていて、ぜひ時間をかけて観に行くべしとけしかけられていたので気になっていた、東京都・汐留の

パナソニック汐留ミュージアムで25日(日)まで開催の「

今和次郎 採集講義展」をようやく観に行った。空いていそうな平日を狙って。でも会期の終盤なので午後になると来客は多かった。若者も結構多かった。

これまで今氏のことは(100年近く前の僕の地元近くにも調査しに来ている)民俗学の大家、という程度の浅い認識だったが、展示を3時間かけて2周してじっくり観ると、旧東京美術学校で学んだことを活かして全国各地の民家の記録のほかにも建築の設計やカトラリー・服飾のデザインなども手がけ、多才なひとだったんだなあと再認識した。そして同時に記録者としての視野の広さの差異に凹んだ。

4部構成の展示で最も惹かれたのは今氏の真骨頂? である2番目の「採集」で、現代で言うところの路上観察や交通量調査のようなことをよくやっていたのね。「考現学」の展示では関東大震災後の銀座など都心の記録を多く並べていたが、僕も旅先で街の雰囲気を把握するために路上に立ってその真似事をたまにやるが、その調査項目の細かさと観察眼の鋭さには脱帽。髪型や服装、男性であれば髭の形状、女性であればスカート丈、のような細部まで「しらべ」るとは、凄い。これは現代では写真撮影でやると盗撮やストーカーまがいの行為に成り下がってしまうが、スケッチだからこそできることでもあるか。昨年の震災後に似たようなことを東北で行なっている人はいるのかなあ。まあ現代ではデジカメが使えるから画的な記録はそれで済むし、被災した人々の話を文章化で記録する「聞き書き」を行なうボランティア活動もあるが、今氏の記録の手法はその手本となっているよなあ。

民俗学や美術的なデザインとともに地理学的な展示も多く、良い勉強になった。この開催に合わせて作られた本も欲しいのだが、高いので手が出せない。無念。

初訪問のパナソニック汐留ミュージアムも入っている建物内は、最新鋭のトイレ設備などの展示も面白かった。

帰りがけに、日比谷公園内の「

千代田区立日比谷図書文化館」を初訪問。旧東京都立日比谷図書館からすっかり改装されて、まだ真新しい雰囲気。仕事もはかどりそうなので今度、PC持参で入り浸るか。

今日発売の『週刊文春』今週号の「文春図書館」で、『

野宿もん』(かとうちあき、徳間書店)を取り上げていた。写真付きで1ページ丸々の登場により、今後の売り上げに好影響はあるのだろうか。なお、この本へのツッコミどころは数点あるのだが、また日を改めて。

深夜、ドラマ『最後から二番目の恋』の最終話。これも全話観ていたが、実は観るきっかけは僕も親戚がいる影響で幼少期からよく知る鎌倉市内での撮影が多いことだったが、実際には17年ぶりの共演という中井貴一と小泉今日子の熟練? の丁々発止の(喧嘩するほど仲が良い的な)やりとりが特に面白かった。

脚本の岡田惠和というと今でも『ちゅらさん』や最近では『おひさま』とNHKの印象が強いのだが、民放で最近の“アラフォー”の風潮も取り込みながらこういう歳相応の話も書けるのね、と楽しませてもらった。恋愛とは無関係のくだりでも考えさせられるセリフも多かったし。40代や50代ともなると、もう若くはないことを潔く認めつつ痛さや苦さもありながらもそれ相応の生き方があるのね。

あと僕個人的には、小泉、飯島直子、内田有紀、とバツイチが3人揃ったことにも注目したが、その苦い経験も反映された? それぞれの役柄の個性も面白かった。

脚本も良いと好評の『カーネーション』も含めて今クールのドラマを振り返ると、これが最も良かった。というか、今クールは久々にドラマばかり観ていたなあ。演者では特に『カーネーション』の尾野真千子と『孤独のグルメ』の松重豊、の株はかなり上がった観がある。

●23日(金)

雨ではあるが、夕方、僕にとっては毎月恒例の

地平線会議の報告会のためだけに都内へ。

この報告会、昨年3月から震災関連の内容の回が多く、今月分も含めてこの1年の過半数がそのやや重い話だった。そのため、血湧き肉躍るような旅や探検・冒険的な話が減り、聴衆の数も昨年の関野吉晴・角幡唯介のような(世間一般的に)有名どころ以外では例年よりも少なめになっていたのは仕方ないか。もちろん、東北地方で変わっているところもあればまだ何も変わっていないところもあり、すべてひっくるめて震災以降の現実から目を背けてはならないことはわかるけれども。

まあ僕は近年はお題も報告者も選り好みせずにとにかく毎月行っていて、そういう常連? の聴衆も一定数いるが、自分好みの人物や内容のときにだけ来る人ももちろんいて、最近は仕事や家庭の事情で断念、とは別に震災関連への興味関心が薄い、もしくは食傷気味? の人も結構いそうで、そのために比較的少なかったりするのか。まあそこは人それぞれ。

そういえば、購読希望者には毎月送られてくる「地平線通信」で昨年後半から、通常の号の合間に「水増し号」も発行していて、通算の号数を今夏に向けて報告会の回数に合わせるために無理矢理に不定期で文字どおり“水増し”している。が、その内容の振れ幅が広く、この坩堝の創立当初からかかわってきた重鎮? の茶化し具合を素直に面白がってよいのか微妙(これまでに3号発行していて、これもウェブサイト上で公開中)。まあ今月分は服部文祥・石川直樹と比較的有名どころの協力もあって幾分まともな紙面になっているが、毎回の編集の適当さ加減もなんだかなあ。その適当さをわざと?(半ばウソっぱちにも見えそうな内容だが、一応はホントに本業が出版関係者ばかりが)作り出していて、その制作担当の素性は誤植を出す傾向も含めてよく知っているから渋々納得しているけれども。

●24日(土)

なんやかんやで朝帰りになった。特に深夜に降り方が強かった雨は明け方にはあがったのは幸い。

帰宅して、放送はあと1週間となった『カーネーション』を観てから二度寝して、起きたら『王様のブランチ』を観ながら、分量は少ないながらもある今月分の校正仕事に締め切り2日前になってようやく取りかかる。が、眠くてあまり集中できず。

暖かくなってきた夕方から再び都内へ出かけようかと思ったが、花粉症の症状もあってだるいし、所持金も少なくて交通費の捻出が微妙なので、新宿のとある催しへ行こうと思っていたが断念。金欠気味のときは強烈な決め手がない限りは出不精になりがち。しかも今月は花粉症の影響もあるし。

●25日(日)

昨日からの仕事の仕上げと、この日記まがい? の仕上げを気分転換も兼ねて交互に。また朝から花粉症の症状が、特に鼻詰まりが酷い。先週は目が、先々週は喉が酷かったが、今年のは僕はやられる箇所が週替わりなのね。

そういえばこの2週間で、どこかのテレビ番組だかツイッターだかにあった女性の意見として小耳に挟んだことだが、人によっては花粉症の症状は女性の生理のだる重さに似ている、らしく。まあ身体の不調になる部位も花粉症は顔まわりが中心なので異論もあるだろうが、全身のだるさはそのとおり似たようなものなのかなあ、女性は春・秋の花粉の時季のみならず定期的にこのような不調に陥っているのか、となると今後は女性にもっと気遣わなければ、と今更ながら改心した。でもそれでも、映画館の「レディースデー」のような体調とは無関係の優遇措置はいまだに腑に落ちないけど。

今日も東東京のほうへ出かけようかとも思ったが、いろいろ出かける気力が減退して断念。

また1万字超になってしまったが、最近の動きを挙げるとこんな感じ。