クリシュトフ・キンテラ(チェコ)、「製品」シリーズより

1月21日から3月26日まで、東京都現代美術館で「転換期の作法」とい

うタイトルの美術展が開催されていた。これは私が追い求めていたポップ

アートの世界の一つなのだろうかと思いつつ、タイトルに惹かれて鑑賞した。

「転換期の作法」という意味不明のタイトルは、時代の先端を行くのか、

あるいは、後追いで転換期に指しかかろうとしているのか理解に苦しむと

ころだったが、これはまさしく、ある特定の国々の芸術家にとっては、転換

期の美術、あるいは芸術という表現が当てはまる、ということが分かった。

しかし、あくまでも、これらの展示物を美術と呼ぶのか、芸術と表現するの

かの判断は個々人の問題である。ところが、それを「現代芸術」とか「現代

美術」と呼ぶことによって全ての疑問が許容されてしまうところが、まことに

不思議である。

<現代芸術とは・・・>

現代芸術・現代美術という表現は、混沌とした時代を反映して、思想の右

から左まで、ピカソ・ゴッホから 片岡球子・小倉遊亀まで、あるいは全く

ジャンルの異なるポップアートの村上隆まで、さらにはモーツアルトから

武満徹までをも包含して「現代」ということになるが、その幅と奥の深さは

「現代」が如何に「混沌」とた世界で、一つの「枠」に嵌まらない多様性の

時代であるかということの証明でもある。

**************************

<・・・転換期>

そういう意味で、現代=転換期、の芸術という意味かと思ったのだが、これ

らの国々(ポーランド、チェコ、スロヴァキア、ハンガリー)の芸術・美術に対

する用い方は少し違うようだ。

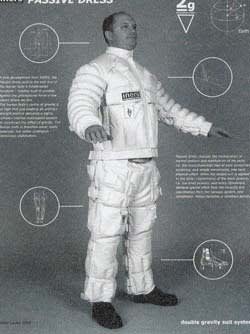

ラクネル・アンタル(ハンガリー)

<INERS-受動的衣服:重力倍増スーツ>

彼は、現代社会における労働やスポーツについての考察から、例えば

このように重力を体験できる装置や装備を作品として発表しているの

だという。わが国では宇宙服の展示としか理解されないかもしれない。

*********************************

<中東欧地域での共産主義の崩壊・・・>

今から17年前ごろの中東欧地域では、共産主義が相次いで崩壊して資

本主義へ雪崩を打って転換していった時代があった。ソビエト連邦共和

国の崩壊が先だったのか、あるいは共産主義の崩壊が先だったのか、今

では、遠くなった歴史の1ページをもう1度開いてみないと判然としなくな

ったが、あの強固な思想と思われていた共産主義が雪崩を打って崩壊した

ときは、信じられないほどの驚きだった。それ程共産主義は強固に見えた。

<制度疲労・・・>

しかし、資本主義が良いということで資本主義への移行が起こった訳では

ない。共産主義が多様化した世界観について行けなくなっていた事が崩壊

の原因だったのだが、突然決壊したダムように、すでに内部的には制度疲

労が進行して極限に達してため、社会体制が変わったからといって、経済

や文化や生活が必ずしも良くなるという保障があった訳ではなかったのだ。

そのことは、資本主義の西ドイツと統合した後の東ドイツ地区の疲弊と、

その後、長い間苦悩の時代が続いたことを思い起こせば分かることだ。

<地理的要因のため、歴史的に侵略を受けてきた国々>

ヨーロッパの地図に国名と海の名前を入れておいたが、この地図を見ると

分かるが、これらの国々は、遠くはジンギスカンの時代から歴史的に周辺

の大国の侵略や統合の悲哀を受けてきた国々である。共産主義への移行

それ自体も、旧ロシアからの侵略によって旧ソヴィエト連邦共和国グループ

に組み入れられたのだが、その共産主義が崩壊した時も、別の言い方をす

れば、資本主義への移行自体も自らの意思ではなかったのだから、強く左

右に振られた振り子が落ち着くまでには相応の時間が必要であろう。これ

らの国々の悲劇は、振り子が落ち着いてきたと思った時に、また違う強い

力が加わって激しく揺れることの連続であったことである。

<POSITIONINGと作法>

彼らにとっては、17年後の今も転換期のPOSITIONINGの位置取りの中で、

様々な模索活動を行っているということの証としての展示活動なのである。

この「転換期」における「芸術的活動」は、彼らにとっては、心の葛藤の表現

であり、民族再生のための「証し」なのである。彼らのその位置取りを「停滞」

とみるか、「新しい状況」とみるかは、見る人の「こころ」の問題であろう。

<主婦>

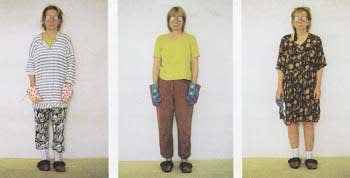

ミーラ・プレスロヴァー(チェコ)

本人自身がモデルらしいが、身体を象徴的に用いた写真を作っている。

これがアートとして意味があるのかどうか、は見る人による。世界に

冠たる日本のポップアートなどはもっと漫画チックなものがある。

********************************************************

共産主義崩壊から10数年たった今もなを続く「転換期」によせて・・・

********************************************************

<尼崎の列車転覆事故・・・>

あの痛ましい、信じ難い「尼崎の列車転覆事故」を想い起こしてほしい。

列車転覆事故という事故は、当然起こって欲しくない事故であり、少なくとも

科学が発達し、大量輸送が当たり前のこととなっている現代社会では決して

起こしてはいけない事故である。しかし、世の中が複雑になり、価値観が多

様化し、効率化のための分業化が急速に進展する一方で、相反する思想であ

る権限の集中化が、それも効率化という命題のもとに同時に進行しているよ

うな現代でも、この種の事故が世界中で多発している。

<・・・「事件の風化」>

一方で科学の発展は驚くほどの新技術を生み出している。そのような状況の

中で、今、なぜ、このような事故が起こるのか不思議としか考えようがない

のが本音であろう。しかし我々は、時間の経過とともに、信じられない悲惨

な大事故であるにも拘わらず、「列車転覆事故」という「昔からよくある事

故」の一つとして無意識のうちに「風化」させてしまう。信楽の列車事故も

既に国民の意識から風化している。とまれ!風化、と大きな声で叫びたい。

<・・・「時間の停止」>

しかし、被害を受けた当事者にとっては、何時になっても「新しい事故」で

あり、これによって受けた心の痛み、人生の傷、経済的な損失などは、生き

ている間は何年たっても「今」のこととして、「時間が停止」しているので

ある。失われた「時間の停止」は永遠に取り返すことはできないが、いつし

か新たな「時」が刻み始めるかも知れないときまで「葛藤」が続くのである。

ここで取り上げた国々も、「彼らの転換期」の「葛藤」が続いているのだと

思われる。

<「転換期の作法」ということば>

今回、東京都現代美術館が彼らの芸術活動を紹介するにあったって、とても

温かい目で見ているということが窺える。それは、一見して理解できそうも

ない「作法」という言葉で紹介していることである。この極めて日本的な表現

は、別の言い方をすれば、「転換期の表現」とか「転換期の活動」とか、もっと

芸術活動の内面を言い表すのであれば「転換期の葛藤」とか、いろいろ考えら

れるのに、敢えて、非常に分かりづらい表現である「作法」いう言葉を考え

ついたということに表れていると思う。同時に、文学的な感覚が優れており、

伝統芸能にも造詣の深い人が関わったのであろうと思われる。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

<「作法」という言葉・・・>

本題とは離れるが、序に、「作法」という言葉を考えてみたい。「作法」と

いうことばは、最近一般に使われなくなった言葉であるが、私たちの子供の

ころは、「作法」という言葉が生活や教育の中心にあった。

たとえば、「礼儀作法」は人間教育の中心にあったと思う。箸の持ち方に

ついても、極く自然に、大事な「作法」として身に着けた。茶道や香道には

「作法」があるし、能や歌舞伎や人形浄瑠璃などの伝統芸能の世界ではよく

用いる言葉である。身近なところでは、冠婚葬祭や近所付き合いにも「きめ

ごと」としての「作法」がある。あらゆる場面、状況での「やり方」「方法」

「きめごと」、会社風に云えば、「規則」とか「ルール」とか「会則」といった

類のものである。

このような「作法」は、人間が「個」中心の時代から「集団」や「組織」としての

行動をとるようになったときから必要になってくる。その集団が大きくなり、

文化度が高度化してくると「きめ細かく」なり、また「類型化」されてくる。

次の段階になると「作法」は「多様化」し、「複雑」になり、さらにはその

「作法」から「はみ出す」ものが出てくる。それが昔風に言えば「かぶく」と

いうことであり、「かぶき者」と云われることになるのだが、現代風に言えば、

「変わり者」、「はみ出し者」、「アウトロー」といったところか。

<出雲のお国は「かぶき者」・・・>

1603年(慶長8年)、江戸時代の初期、徳川家康が征夷大将軍になったころ

の記録に、初めて、「かぶき」とか「いずもの人」「雲州の女楽」という言葉が

出てくるのだが、それ以前は、「ややこおどり」「あやこ舞い」が記録にある

程度で、これが歌舞伎の原型であろうということしか分からない。そのころの

踊りは、神さまごと(神楽)と結びついた芸能で、いたいけな(可愛らしい)

少女が踊った「舞い」と思われるが、その当時の「舞いの形(作法)」は比較的

単純で、神事としての作法は、400年後の今も大して変わっていないという。

ところが、「ややこおどり」とか「あやこ舞い」が、一部の人たちの手によって

大衆に受けるための芸能として変化して行った時に、受けた踊りの型がさらに

受けるために変化を重ねて行き、それが、たとえば、お国の踊りの「作法」とし

てかたち作られて行ったものと思われる。女芸人として人気を売るためには、

それまでの世間の常識から少し外れる「際(きわ)どさ」が受けたのであって、

そこから「かぶく(外れた)」踊りとして、人気を博したものと考えられてい

る。その「際どい踊り」の女芸人たちが都(京都)にでて、一部は遊女を兼ね、

一部は芸能としてのレベルを高めて公家の庇護を受けるようになり、踊りや舞

いの型、決めごと、作法といったものが体系化され、作法として一応の形が出

来上がって行ったものと考えられる。

公家・貴族が認めた作法というものは、単なる形が美しいというだけではなく、

神事とか、あるいは美意識として、何らかの意味をも認めたのであろう。この

当時の作法は、公家の庇護によって隆盛を極めた芸能に特徴的に存在している。

たとえば、能、お国時代のかぶき、浄瑠璃、茶道、香道・・・等々。

<元禄歌舞伎の作法>

現代の歌舞伎は、江戸歌舞伎の特徴といわれる「荒事」が主流である。言葉の

歴史は省略するが、初代団十郎が演じた、豪快さ、荒々しさ、荒武者事、荒人

神風の荒事に対して、「和事」は、上方歌舞伎の代表的演技で、初代坂田藤十郎

が完成させたといわれる、色事、濡れ事、傾城事から発展して高貴の者が身を

持ち崩している風を演ずる「やつし」の演技が生まれるが、これらも歌舞伎に

多く見られる作法の一つであろう。歌舞伎は、団十郎型とか、歌右衛門型とか、

あるいは「見得」とか、「六方」とか、いろいろな演技の方法があるが、これら

には全て作法がある。そういう意味では、歌舞伎は作法の塊である。

<「昼下がりの情事」と「転換期の作法」>

脱線ついでに、「転換期の作法」という表現から、全く方向違いの映画の

タイトルを思い出した。

英語では、「POSITIONING In the New Reality of Europe:Art from

Poland、・・・・・・・・」となっているから、「作法」という不可思議な訳は、

「意」なり、「状況」を踏んだ日本的な文学的表現と理解した。

一方、かの有名な「Love in the Afternoo」は「昼下がりの情事」である。

1957年のアメリカ映画。オードリー・ヘップバーンは当時28歳、中年か初老の

大金持ちにゲーリー・クーパー。「昼下がり」という日本語の訳、「恋」なの

に「情事」という意味あり気な日本語訳。このタイトルの良し悪しは別として

日本語のすばらしさと、二人の魅力に参ったころのことを思い出した。

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ネメシュ・チャバ(ハンガリー)「ポールとジョン」

ミロスワフ・バウカ(ポーランド)

イロナ・ネーメト(スロヴァキア)「27メートル」

パウリーナ・フィフタ・チェルナ(スロヴァキア)「少年ダヴィット・R」

アゾロ(ポーランド)「今ここで」

パヴェウ・アルトハメル(ポーランド)「母さんと父さん」

セーブファルヴィ・アーグネシュ+ネメシュ・チャバ(ハンガリー)

「キャリア」

セーブファルヴィ・アーグネシュ(ハンガリー)「クリアリング」

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

あんな感想にコメントをいただけるとは、恥ずかしいようなうれしいような…

しかも芸術に携わる方からコメントいただけるなんて、びっくりです。

Cartierコレクションの中にはドキュメンタリー映像のような作品もあったりして、芸術と単なる情報の境目ってなんだろう?と思ってしまいました…すいません。

現代美術って政治や思想が強くないと認められないのかな?かといって村上隆さんのような作品もあるしな?と、不思議の塊です…

でも絵を見るのは大好きです!