学校訪問が混んでくると、レポートもついつい後回しになって記憶が薄れてしまいます。

10年目の挑戦

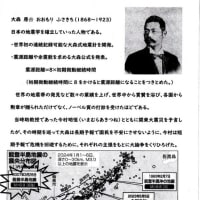

「大阿蘇」(学び合う教室・育ち合う学校 佐藤 学先生 小学館)、10月佐藤 暁先生以来、3年ぶりの訪問となりました。退職後、4名の校長先生方に受け継がれてきたであろう「協同的な学習」「学び合う学び」。幸いにも立ち上げ当時のメンバーが校長として着任し改めて一歩を踏み出そうという折に、お声がかかり訪問してきました。

小中一貫教育を基本方針とする動きとして、4限目5限目と6限目提案授業の授業公開が組まれていました。校区の先生方をはじめ市人権研究会、地域のボランティアの皆さんに、熱心に参観していただきました。ただ、研究協議会で参加者を含めた交流会が設定時間の都合で持てなかったのは残念でしたが、久しぶりの公開授業でご苦労が多くあったのではないかと思われます。

さて、公開授業の予定時刻より早く着いたので、3年生から順次見て回りました。以前とは違ってすべてのクラスがコの字型座席で学習していました。どのクラスも、たいへん静かで先生の声がはっきり聞こえるほどでした。4限目の公開授業では、2年生体育実技(バドミントン)ここ数年来男女共修を踏襲されています。体育委員のリードのもと、準備体操からスムースに流れていきます。次は、2,3年生の国語「徒然草」と「作られた物語をこえて」ワークシートを使って進められていました。教科書には多くの書き込みも見られいずれも熱心に先生の話を聴いて、ノートをしっかりとる姿が多くありました。次に、1年生の数学「点の座標と三角形の面積」と「反比例のグラフ」少人数制ですすめられていて、年度途中で担当教師が入れ変わるシステムとのことでした。自然とペアで考え合える雰囲気ができていました。同じく、1年生の英語「3単元のS」グループで紹介をし合う活動で詰まった生徒へフォローも忘れず、和やかな雰囲気で流れていました。

給食(市ではすべての中学校で自校給食が始まりました)の後、3年生数学は図形の相似、グループを入れながらスムースに展開。社会は、模擬裁判。かなりハイレベルな内容にチャレンジしていました。将来陪審員に選出されることもあるでしょうし重要な設定でした。2年生は、音楽「歌舞伎」、美術「生活に役立つプレート」づくり。伝統芸能をテーマにした授業で、単なる鑑賞だけでなく歴史や演目、役者のしぐさ、衣装・舞台の仕組みなどビデオを使った授業は多くの生徒を引き付けていました。プレートづくりは、完成の域にきていて、完成品の工夫を交流したり、作業中の作品に助言をしたりとグループで和やかにすすんでいました。

いよいよ、提案授業。2年生理科「銅と酸素が結びつくときの質量の関係」(ブルーストの法則)再任用4年目の先生が担当です。率先垂範の手本、頭が下がります。ワークシートを使った授業。課題解決のための手順をグループで考えさせてから、演習に入るパターン。グループで1枚のカードが配布されたのちに全体交流。ここでは、カードを誰が支配しているかに注目してみました。8班編成のうち実に6班が女子の手元にありました。しかし、全体交流で発表(3班分後ろのホワイトボードに書く)となると、3班とも男子が出てきて発表しました。この辺りは、どうなんでしょう。この学校の風潮なのでしょうか。(のちの研究会では、女子があまり前向きでない、元気がないとの話もありましたが・・)

この発表時に、先生がしきりとグラフを書くときの注意として、数学と「理科」との違いただ点を結ぶ場合に、この点は「測定点」だということや、幅が生じることなどの「理科」的事項の確認を再三されていたことが大変印象に残りました。この辺りは、さすがとかいいようのないところで大いに参考にしてもらうよう研究協議会で申し添えておきました。

その後の研究協議会は、校内の先生方だけにはなりましたが、「10年目の挑戦」と名づけて、20年後の社会を生き抜ける生徒を育てるために、教師の一方的な思考・理解を受け取るだけの授業から、「協同的学習」「学び合う学び」を実践して生徒自らが、相互依存・相乗効果をもたらす授業の創造をめざしてもらうようお願いしました。

よね言

① 10年も経つと、「学び合い」の効果(不登校や問題行動の激減・男女間の仲よささ、学習領域の向上など)を経験した先生がいなくなったダメージは大きいですが、人事異動は避けられないこと。何年間続けても、積み上げはなく毎年一からスタート頑張り過ぎずに続けましょう。

② 校長先生、先生方に研修旅費を、「百聞は一見にしかず」。

③ 研究授業中、生徒が考えあぐねていたら「つい支援してあげたい」という「先生」らしい気持ちはわかりますが、「隣に訊いてごらん」と「生徒同士につないであげましょう」。

④ 生徒も先生も誰一人、「ひとりにしない」。教員の学び合いを通して教員の同僚性を高めましょう。いいアイデアが生まれるかも。校内ランを使って、ジャンプ課題をストックしましょう。

全国的に、管理職のなり手が少ない様に報道されています。何もしないで責任を負わせられるより、自ら「生徒の楽園」をつくってみませんか。「世界の○○中」のように。

自主公開授業のご案内

明後日、16日(金)櫻井南小学校年生国語(一人ぼっちのライオン)5年生算数 平行四辺形の面積 詳細前号参照

10年目の挑戦

「大阿蘇」(学び合う教室・育ち合う学校 佐藤 学先生 小学館)、10月佐藤 暁先生以来、3年ぶりの訪問となりました。退職後、4名の校長先生方に受け継がれてきたであろう「協同的な学習」「学び合う学び」。幸いにも立ち上げ当時のメンバーが校長として着任し改めて一歩を踏み出そうという折に、お声がかかり訪問してきました。

小中一貫教育を基本方針とする動きとして、4限目5限目と6限目提案授業の授業公開が組まれていました。校区の先生方をはじめ市人権研究会、地域のボランティアの皆さんに、熱心に参観していただきました。ただ、研究協議会で参加者を含めた交流会が設定時間の都合で持てなかったのは残念でしたが、久しぶりの公開授業でご苦労が多くあったのではないかと思われます。

さて、公開授業の予定時刻より早く着いたので、3年生から順次見て回りました。以前とは違ってすべてのクラスがコの字型座席で学習していました。どのクラスも、たいへん静かで先生の声がはっきり聞こえるほどでした。4限目の公開授業では、2年生体育実技(バドミントン)ここ数年来男女共修を踏襲されています。体育委員のリードのもと、準備体操からスムースに流れていきます。次は、2,3年生の国語「徒然草」と「作られた物語をこえて」ワークシートを使って進められていました。教科書には多くの書き込みも見られいずれも熱心に先生の話を聴いて、ノートをしっかりとる姿が多くありました。次に、1年生の数学「点の座標と三角形の面積」と「反比例のグラフ」少人数制ですすめられていて、年度途中で担当教師が入れ変わるシステムとのことでした。自然とペアで考え合える雰囲気ができていました。同じく、1年生の英語「3単元のS」グループで紹介をし合う活動で詰まった生徒へフォローも忘れず、和やかな雰囲気で流れていました。

給食(市ではすべての中学校で自校給食が始まりました)の後、3年生数学は図形の相似、グループを入れながらスムースに展開。社会は、模擬裁判。かなりハイレベルな内容にチャレンジしていました。将来陪審員に選出されることもあるでしょうし重要な設定でした。2年生は、音楽「歌舞伎」、美術「生活に役立つプレート」づくり。伝統芸能をテーマにした授業で、単なる鑑賞だけでなく歴史や演目、役者のしぐさ、衣装・舞台の仕組みなどビデオを使った授業は多くの生徒を引き付けていました。プレートづくりは、完成の域にきていて、完成品の工夫を交流したり、作業中の作品に助言をしたりとグループで和やかにすすんでいました。

いよいよ、提案授業。2年生理科「銅と酸素が結びつくときの質量の関係」(ブルーストの法則)再任用4年目の先生が担当です。率先垂範の手本、頭が下がります。ワークシートを使った授業。課題解決のための手順をグループで考えさせてから、演習に入るパターン。グループで1枚のカードが配布されたのちに全体交流。ここでは、カードを誰が支配しているかに注目してみました。8班編成のうち実に6班が女子の手元にありました。しかし、全体交流で発表(3班分後ろのホワイトボードに書く)となると、3班とも男子が出てきて発表しました。この辺りは、どうなんでしょう。この学校の風潮なのでしょうか。(のちの研究会では、女子があまり前向きでない、元気がないとの話もありましたが・・)

この発表時に、先生がしきりとグラフを書くときの注意として、数学と「理科」との違いただ点を結ぶ場合に、この点は「測定点」だということや、幅が生じることなどの「理科」的事項の確認を再三されていたことが大変印象に残りました。この辺りは、さすがとかいいようのないところで大いに参考にしてもらうよう研究協議会で申し添えておきました。

その後の研究協議会は、校内の先生方だけにはなりましたが、「10年目の挑戦」と名づけて、20年後の社会を生き抜ける生徒を育てるために、教師の一方的な思考・理解を受け取るだけの授業から、「協同的学習」「学び合う学び」を実践して生徒自らが、相互依存・相乗効果をもたらす授業の創造をめざしてもらうようお願いしました。

よね言

① 10年も経つと、「学び合い」の効果(不登校や問題行動の激減・男女間の仲よささ、学習領域の向上など)を経験した先生がいなくなったダメージは大きいですが、人事異動は避けられないこと。何年間続けても、積み上げはなく毎年一からスタート頑張り過ぎずに続けましょう。

② 校長先生、先生方に研修旅費を、「百聞は一見にしかず」。

③ 研究授業中、生徒が考えあぐねていたら「つい支援してあげたい」という「先生」らしい気持ちはわかりますが、「隣に訊いてごらん」と「生徒同士につないであげましょう」。

④ 生徒も先生も誰一人、「ひとりにしない」。教員の学び合いを通して教員の同僚性を高めましょう。いいアイデアが生まれるかも。校内ランを使って、ジャンプ課題をストックしましょう。

全国的に、管理職のなり手が少ない様に報道されています。何もしないで責任を負わせられるより、自ら「生徒の楽園」をつくってみませんか。「世界の○○中」のように。

自主公開授業のご案内

明後日、16日(金)櫻井南小学校年生国語(一人ぼっちのライオン)5年生算数 平行四辺形の面積 詳細前号参照