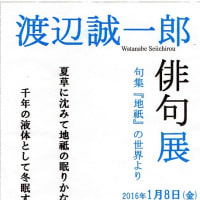

「大和を生みし者達 壱」でお話いたしました「金剛代替案」そのシルエットです。(写真 丹治様提供。福井静夫著「日本戦艦物語」光人社)

自国で開発された戦艦が、少なく、性能も疑問視されていた時代でした。金剛より先の戦艦は、日本海軍に取っては、自国を誇示するためにも必要なものだったのです。平賀譲、そして藤本喜久雄という二人天才的な造船学者を筆頭にその開発は進められるのでした。

「藤本さん腕組したまま、黙ってしまったな」

会議に出席した若手技術者です。

「ああ、でも殆ど反則だよな、平賀先生の発言って」

「だけど、あの艦。平賀さんらしい艦だった」

写真は平賀案図面です。これまで、世界には存在していない艦形をしているのが解ります。主要兵装は先にご紹介いたしておりますが、やはり「大鑑巨砲主義」時代の戦艦です。

そしてもう一人藤本案の艦も紹介いたします。

「藤本さんらしいスマートな艦」

と会議で話されております。図面を拝見する限り、艦としてのバランスは非常によく取れていると感じます。

金剛代替案。これは、計画で終わります。ですが、この開発研究が「大和型(一号艦)建造」に大きく影響してくるのでした。

平賀の研究室内。

「艦政部では藤本さんが殆ど海軍の要求のまま、艦を作っているらしいです」

土手元主任研究員が、平賀に話しかけております。

「どうもねぇ、兵器としては認めるが、彼の作った艦には船としての根本がかけているように感じるんだ」

ここで、土手元を話します。「平賀から一番怒鳴られた男」として海軍でも有名でした。「こんなとこやめてやる!」と何度も啖呵を切った土手元。しかし、海軍艦政部を追われた平賀にとことんついていったりもする、そんな男です。「平賀の左腕」とも晩年言われます。

「船としての根本・・・・・?何でしょう?」

「きちんと浮かばなければ、船ではない。船でなければどんな兵器を持っていても何んの約にもたたない・・そういう事だ」

そんな平賀の独り言が予言のようになってしまった事件が起こります。

昭和9年3月14日午後。平賀、授業を終えて自宅へ戻っている最中。一台の黒塗りのトヨタ車が玄関先に止まっております。

「平賀中将!中将!大変なことが起こりました!」

一人の海軍将校が、平賀を見るなりこう叫びました。

自宅へ入る間もなく、話をする平賀。話の途中でその平賀の顔が鬼の形相にかわりました。そして、一言。

「あの馬鹿者!ついにやりおった・・か!」

平賀、私服です。自宅へ入るなり、無言のまま、しかし妻に一言。

「軍服を!早く!」

「あなた、食事は?」

「それどころではない!軍へ行く!」

待っていた車へ、そのまま乗り込みました。行き先は「海軍艦政部」

第四部は電話がひっきりなしにかかってきております。

総員が何をどのように対処していいのか、右往左往しているばかり、事態の収拾が一向に捗っていない事は明らかでした。

「うろたえるな!何をしておるのかぁぁ」平賀一括!

「平賀せ・・んせい!」

「友鶴事件」海軍全体を揺るがした事件です。

昭和9年3月13日。佐世保沖で「千鳥型水雷艇3番艦『友鶴』」が演習終了後高波に遭遇。40度の傾斜後顛覆。死者72名を出す惨事となったのでした。

従来水雷艇は80度の傾斜では余裕で回復するとされていたのにも関わらず、40度での顛覆は、海軍に大きな衝撃を残したのでした。

この事件翌日「藤本喜久雄」は、艦政部から謹慎を言い渡されます。その主なき艦政部内、平賀の激怒がこだましているのでした。

「平賀主任。電話です。佐世保鎮守府からです」

「ハイ、平賀です。・・・・・・・・承知いたしました」

「主任、今のは?」

「米内佐世保鎮守府司令長官からだ・・・原因を徹底的に究明せよ・・だ!」

「米内光政司令官殿が直々に・・」

「そうだ、全ての艦の改修に入る!」

友鶴の顛覆原因は、「軍の言われるまま、小さな船体に加重な程の兵器を搭載されていた」とされております。いわゆる「トップヘビー」。この事件をきっかけに藤本が手がけた艦の改修が行われました。

しかしながら、この顛覆事件。単純な操艦ミスとも指摘がございます。

所謂、遠洋漁業で操業する「北洋船が操舵するような操艦」(高波。波浪に対し艦首を垂直に保つという基本操舵)が行われていたか。これを、原因の一に挙げられておられる方もございます。

ですが、この事件の真相究明は技術的な視点でのみ語られる事が多いのでした。

(嘗て、NHKドキュメンタリー番組でもその視点で語られておりました)この後「戦艦・空母は傾斜60度」「巡洋艦90度」の傾斜復元が義務付けられる事となるのでした。

特に「吹雪型」「初春型」駆逐艦は、艦の上部構造(艦橋の低減)の見直し、主要兵器の削減など大幅に改修されることとなったのでした。

「船に兵器を搭載させるか。兵器に合わせて艦を作るか。そのどちらかでしかない。どちらかを優先させると最早軍艦とは言えない」平賀の理論です。

しかし、それは、藤本設計理論を真っ向から排除するものでもありました。

船体の重心を底に置き、艦としての安定を第一優先に考慮する平賀と、回復値を重視する藤本では設計思想が大きく異なるのが当然であるわけです。

平賀は、早期の改修を指示。着々とそれを進めております。

藤本喜久雄はこの事件から海軍艦政部からは完全に閉め出されます。

謹慎処分中の中。翌年昭和10年。47歳の若さでこの世を去っております。

今一度、シルエットをご覧下さい。下が藤本案、金剛代替案想像シルエットです。

煙突の傾きにご注目下さい。

平賀をして「品がない」「軍艦らしくない」と批判されました当時の言葉で申し上げれば「芋虫型煙突」です。

ですが、今後、巡洋艦を初め、各国の戦艦は全てこのような後方に傾いた煙突を使った軍艦を建造いたします。

藤本の柔軟な設計思想、斬新なアイディア。チャレンジ精神がなければ生まれてこなかった産物だったのです。

「金剛型代替案」会議において、平賀から徹底的にやり込められた藤本です。

ですが、彼は論争を好まなかった故、会議では黙っておったのです。

例えば、平賀の設計案は「集中防御」であり藤本は「バイタルアート」(艦の重要な部分のみ最大の防御を施し、艦の艦足を確保するよう軽量化を図ることを主とした物)です。この発想はアメリカの巡洋艦の設計思想そのものであり、防御が中途半端な、日本戦艦を船自体から変えようとした藤本の判断だったのでした。

「友鶴事件」の翌年、脳梗塞で若く亡くなった藤本喜久雄です。もし生きながらえたとしても、この事件を引きずったまま生きていくことは辛かっただろうと勝手に考えております。実際、この事件から彼から「天才造艦技術者」としての名声は消えております。酔漢自身、藤本喜久雄は「その優しさから海軍の要求を呑んでしまった」と考えております。平賀に疲れた旧海軍艦政部のスタッフが藤本を慕い、その優しさを物語る証言も数多く残されております。

仮に藤本主体で「一号艦」が設計されていたら・・・(たらればは禁物ですが)どのような艦が出来上がっていたか。興味はございます。

「最大船速30ノット」こだわっていたかもしれません。

そして、「大和設計」に関わることのなかった藤本ですが、彼の残した設計思想は確かに大和のそこらじゅうに見る事が出来るのでした。

彼も確かに「大和を生みし者達」の一人だったのです。

1922年「ワシントン軍縮条約」が締結。海軍はその条約により「八八艦隊構想」中止を与儀なくされました。

長い「海軍の春」が続きます。ですが、その中でひそかに・・・

1934年10月。海軍艦政部へ文書が届きます。新造艦の極秘資料でした。

46サンチ主砲搭載。速力30ノット。

そして、翌年出来上がった試案作「A140号案」は、これまでにない巨大な艦でした。

全長294メートル。船幅41メートル。排水量69500トン。20万馬力タービンエンジン搭載。速力31ノット。

完成時の大和より大きな艦でした。

「大和型」いよいよ図面で登場するのでした。

その頃酔漢祖父は・・海軍陸戦隊に同行し、上海、旅順等、中国大陸におりました。男の子が二人。横須賀で遊んでおります。

自国で開発された戦艦が、少なく、性能も疑問視されていた時代でした。金剛より先の戦艦は、日本海軍に取っては、自国を誇示するためにも必要なものだったのです。平賀譲、そして藤本喜久雄という二人天才的な造船学者を筆頭にその開発は進められるのでした。

「藤本さん腕組したまま、黙ってしまったな」

会議に出席した若手技術者です。

「ああ、でも殆ど反則だよな、平賀先生の発言って」

「だけど、あの艦。平賀さんらしい艦だった」

写真は平賀案図面です。これまで、世界には存在していない艦形をしているのが解ります。主要兵装は先にご紹介いたしておりますが、やはり「大鑑巨砲主義」時代の戦艦です。

そしてもう一人藤本案の艦も紹介いたします。

「藤本さんらしいスマートな艦」

と会議で話されております。図面を拝見する限り、艦としてのバランスは非常によく取れていると感じます。

金剛代替案。これは、計画で終わります。ですが、この開発研究が「大和型(一号艦)建造」に大きく影響してくるのでした。

平賀の研究室内。

「艦政部では藤本さんが殆ど海軍の要求のまま、艦を作っているらしいです」

土手元主任研究員が、平賀に話しかけております。

「どうもねぇ、兵器としては認めるが、彼の作った艦には船としての根本がかけているように感じるんだ」

ここで、土手元を話します。「平賀から一番怒鳴られた男」として海軍でも有名でした。「こんなとこやめてやる!」と何度も啖呵を切った土手元。しかし、海軍艦政部を追われた平賀にとことんついていったりもする、そんな男です。「平賀の左腕」とも晩年言われます。

「船としての根本・・・・・?何でしょう?」

「きちんと浮かばなければ、船ではない。船でなければどんな兵器を持っていても何んの約にもたたない・・そういう事だ」

そんな平賀の独り言が予言のようになってしまった事件が起こります。

昭和9年3月14日午後。平賀、授業を終えて自宅へ戻っている最中。一台の黒塗りのトヨタ車が玄関先に止まっております。

「平賀中将!中将!大変なことが起こりました!」

一人の海軍将校が、平賀を見るなりこう叫びました。

自宅へ入る間もなく、話をする平賀。話の途中でその平賀の顔が鬼の形相にかわりました。そして、一言。

「あの馬鹿者!ついにやりおった・・か!」

平賀、私服です。自宅へ入るなり、無言のまま、しかし妻に一言。

「軍服を!早く!」

「あなた、食事は?」

「それどころではない!軍へ行く!」

待っていた車へ、そのまま乗り込みました。行き先は「海軍艦政部」

第四部は電話がひっきりなしにかかってきております。

総員が何をどのように対処していいのか、右往左往しているばかり、事態の収拾が一向に捗っていない事は明らかでした。

「うろたえるな!何をしておるのかぁぁ」平賀一括!

「平賀せ・・んせい!」

「友鶴事件」海軍全体を揺るがした事件です。

昭和9年3月13日。佐世保沖で「千鳥型水雷艇3番艦『友鶴』」が演習終了後高波に遭遇。40度の傾斜後顛覆。死者72名を出す惨事となったのでした。

従来水雷艇は80度の傾斜では余裕で回復するとされていたのにも関わらず、40度での顛覆は、海軍に大きな衝撃を残したのでした。

この事件翌日「藤本喜久雄」は、艦政部から謹慎を言い渡されます。その主なき艦政部内、平賀の激怒がこだましているのでした。

「平賀主任。電話です。佐世保鎮守府からです」

「ハイ、平賀です。・・・・・・・・承知いたしました」

「主任、今のは?」

「米内佐世保鎮守府司令長官からだ・・・原因を徹底的に究明せよ・・だ!」

「米内光政司令官殿が直々に・・」

「そうだ、全ての艦の改修に入る!」

友鶴の顛覆原因は、「軍の言われるまま、小さな船体に加重な程の兵器を搭載されていた」とされております。いわゆる「トップヘビー」。この事件をきっかけに藤本が手がけた艦の改修が行われました。

しかしながら、この顛覆事件。単純な操艦ミスとも指摘がございます。

所謂、遠洋漁業で操業する「北洋船が操舵するような操艦」(高波。波浪に対し艦首を垂直に保つという基本操舵)が行われていたか。これを、原因の一に挙げられておられる方もございます。

ですが、この事件の真相究明は技術的な視点でのみ語られる事が多いのでした。

(嘗て、NHKドキュメンタリー番組でもその視点で語られておりました)この後「戦艦・空母は傾斜60度」「巡洋艦90度」の傾斜復元が義務付けられる事となるのでした。

特に「吹雪型」「初春型」駆逐艦は、艦の上部構造(艦橋の低減)の見直し、主要兵器の削減など大幅に改修されることとなったのでした。

「船に兵器を搭載させるか。兵器に合わせて艦を作るか。そのどちらかでしかない。どちらかを優先させると最早軍艦とは言えない」平賀の理論です。

しかし、それは、藤本設計理論を真っ向から排除するものでもありました。

船体の重心を底に置き、艦としての安定を第一優先に考慮する平賀と、回復値を重視する藤本では設計思想が大きく異なるのが当然であるわけです。

平賀は、早期の改修を指示。着々とそれを進めております。

藤本喜久雄はこの事件から海軍艦政部からは完全に閉め出されます。

謹慎処分中の中。翌年昭和10年。47歳の若さでこの世を去っております。

今一度、シルエットをご覧下さい。下が藤本案、金剛代替案想像シルエットです。

煙突の傾きにご注目下さい。

平賀をして「品がない」「軍艦らしくない」と批判されました当時の言葉で申し上げれば「芋虫型煙突」です。

ですが、今後、巡洋艦を初め、各国の戦艦は全てこのような後方に傾いた煙突を使った軍艦を建造いたします。

藤本の柔軟な設計思想、斬新なアイディア。チャレンジ精神がなければ生まれてこなかった産物だったのです。

「金剛型代替案」会議において、平賀から徹底的にやり込められた藤本です。

ですが、彼は論争を好まなかった故、会議では黙っておったのです。

例えば、平賀の設計案は「集中防御」であり藤本は「バイタルアート」(艦の重要な部分のみ最大の防御を施し、艦の艦足を確保するよう軽量化を図ることを主とした物)です。この発想はアメリカの巡洋艦の設計思想そのものであり、防御が中途半端な、日本戦艦を船自体から変えようとした藤本の判断だったのでした。

「友鶴事件」の翌年、脳梗塞で若く亡くなった藤本喜久雄です。もし生きながらえたとしても、この事件を引きずったまま生きていくことは辛かっただろうと勝手に考えております。実際、この事件から彼から「天才造艦技術者」としての名声は消えております。酔漢自身、藤本喜久雄は「その優しさから海軍の要求を呑んでしまった」と考えております。平賀に疲れた旧海軍艦政部のスタッフが藤本を慕い、その優しさを物語る証言も数多く残されております。

仮に藤本主体で「一号艦」が設計されていたら・・・(たらればは禁物ですが)どのような艦が出来上がっていたか。興味はございます。

「最大船速30ノット」こだわっていたかもしれません。

そして、「大和設計」に関わることのなかった藤本ですが、彼の残した設計思想は確かに大和のそこらじゅうに見る事が出来るのでした。

彼も確かに「大和を生みし者達」の一人だったのです。

1922年「ワシントン軍縮条約」が締結。海軍はその条約により「八八艦隊構想」中止を与儀なくされました。

長い「海軍の春」が続きます。ですが、その中でひそかに・・・

1934年10月。海軍艦政部へ文書が届きます。新造艦の極秘資料でした。

46サンチ主砲搭載。速力30ノット。

そして、翌年出来上がった試案作「A140号案」は、これまでにない巨大な艦でした。

全長294メートル。船幅41メートル。排水量69500トン。20万馬力タービンエンジン搭載。速力31ノット。

完成時の大和より大きな艦でした。

「大和型」いよいよ図面で登場するのでした。

その頃酔漢祖父は・・海軍陸戦隊に同行し、上海、旅順等、中国大陸におりました。男の子が二人。横須賀で遊んでおります。

お二方とも若くして亡くなられ、痛ましいことです。そして藤本氏の優しさからの受入は、わかるような気がします。

事故での転覆は理由が明らかでは無いようですが、それがきっかけで設計が慎重に進められたことになったことでしょう。それは、負をプラス変えることが出来たのではないでしょうか?

帰ったら図をもう一度見て見ます。

今しばらく建艦の様子を語ろうと考えております。

広大で薄っぺらな飛行甲板は、それだけ被害を受けやすく、戦艦・巡洋艦の輪形陣で守らねば、たやすく沈められてしまいます。

航空母艦は制式であれば、戦闘海域に入れば退避行動のために最低30ノット(艦載機発艦時には浮力確保のため35ノット近く)の速力でぶちかまします。

そのため戦艦・巡洋艦も30ノットの最大戦速が必要条件でした。

帝国海軍の戦艦では巡洋戦艦として造られた金剛型しか、この条件を満たせませんでした。

ドレットノートが戦艦の転機になった以上に、真珠湾も戦艦の転機となり、またもや大量の時代遅れの艦が残されてしまいました。

アメリカでは船足の遅い戦艦は、上陸作戦前の艦砲射撃や航空機移送用の軽空母の護衛に、使い道を見出せました。

全体に建艦能力に多大の余裕があればこその運用です。

指折り数えられるだけの隻数しか持てなかった帝国海軍の戦艦は、後生大事に扱われ、結局燃料切れの末期には「浮き砲台」「おとり」の運命をたどらされた艦もあります。

30ノットにこだわった藤本案。確かに魅力がある設計です。

機動部隊の速度条件を満たしております。

でも艦政本部の思惑とは別個に、いくら決定的な戦艦を造っても、結局はパラオあたりまでの進出でお終いであったかと思います。

日本人が考え出し、歴史上日米のみが運用できた機動部隊ではあるのですが、貧乏海軍には、あまりにも重荷の戦略思想でした。